多くの地方創生施策に携わってきた電通のプランナーが、地域活性化のヒントをお届けする本連載。第1回では、地方創生の課題を語り合い、それを打開する新たなアプローチとして、地域の「クセ」に着目することを提案しました。

地域に存在する無意識の行動様式、いわば地域の「クセ」こそが、地域の経済や市場に個性を与え、外部への価値流出を防ぐ「障壁」として機能するのではないか?

という仮説です。

そうはいってもピンと来ない読者の方も多いと思いますので、今回は実際に電通プランナーたちが見てきた「クセ」の実例をご紹介していきます!

47CLUBの森尾俊昭氏、電通コンサルティングの加形拓也氏、電通BXクリエーティブ・センターの宮崎暢氏、3人の“クセ者”がお届けします。

地域のクセとは、「無意識の行動様式」である!?

加形:今回からは、地域のクセをどうやって見つけるのか。そして見つけたクセを、産業や観光といった地域の活性化にいかに活用していくのかという話をしたいと思います!ただ、その前に、地域のクセってつまり一言で言うとどういうもの?という話をしたいんですが。この地域にはこういう食文化があります、というだけだと、それって名物と何が違うの?となりますよね。

森尾:食文化自体はクセではないですね。でも、「なぜこういう食文化があるのか?」という背景に着目すると、その地域の人たちの持つ「無意識の行動様式」がまずあり、その無意識によって食文化が育まれている。ただ、「無意識の行動様式」と言うと固いし、伝わりづらいので、分かりやすく「その地域のクセ」と呼んでいるわけです。

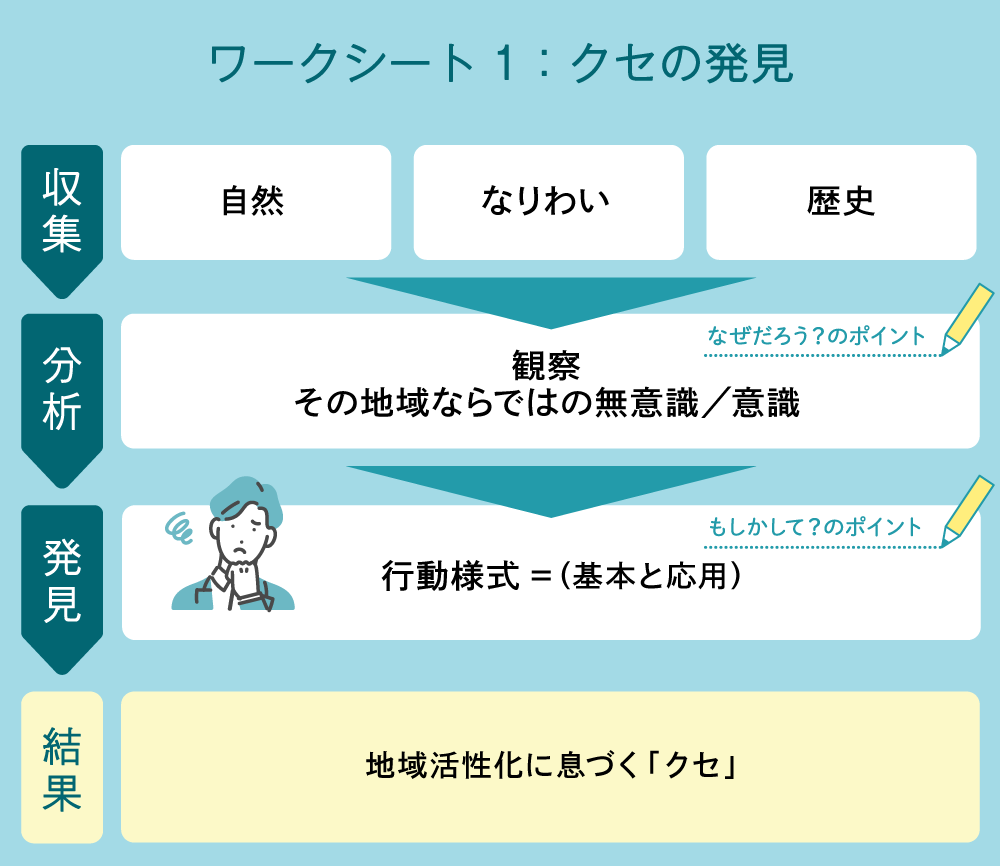

宮崎:詳細は追々説明していきますが、われわれの考えた「クセモデル」における「クセの発見」手法は、以下のようなものです。ちょっとややこしいので、今はさらっと流してください。

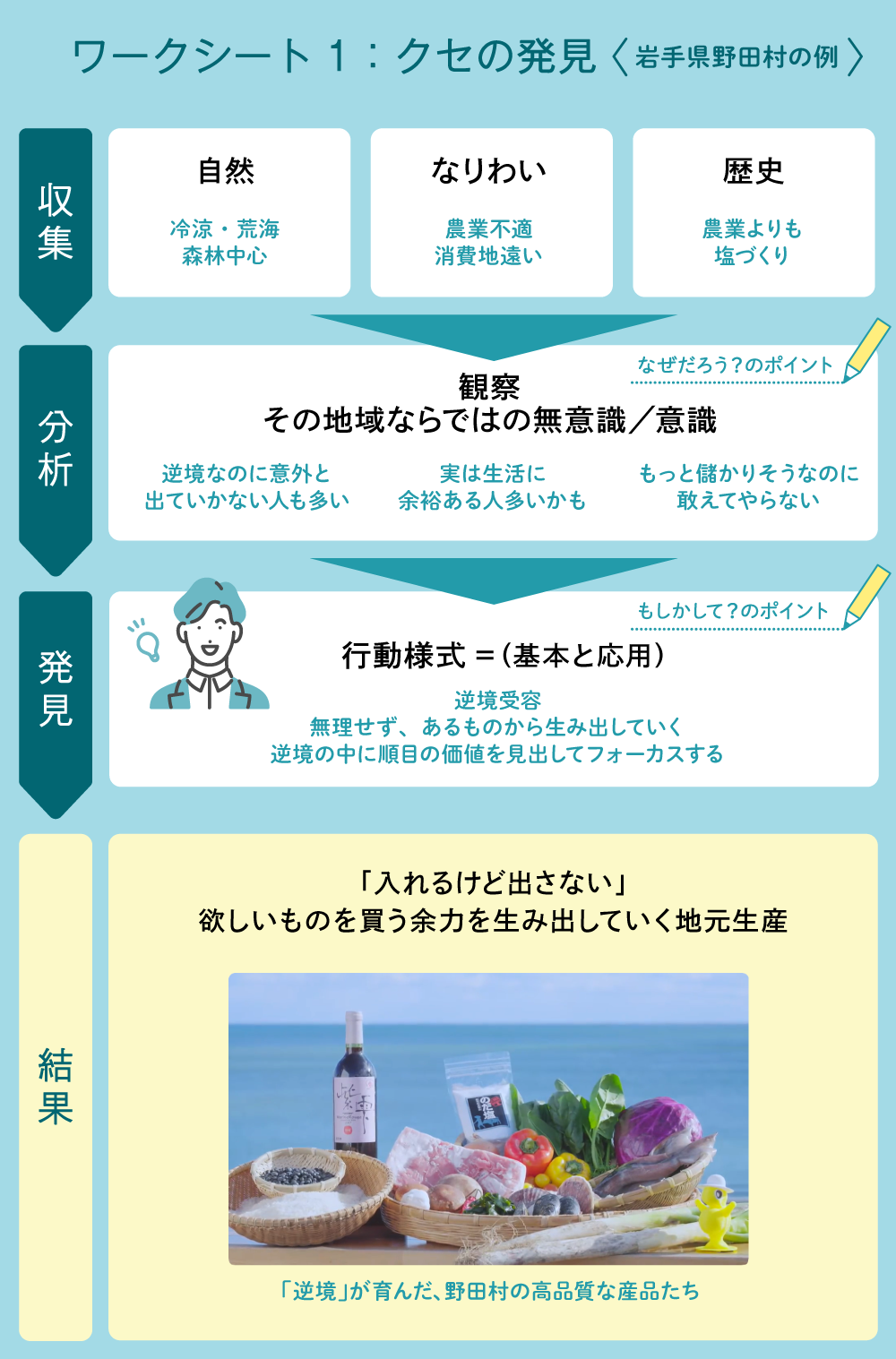

宮崎:それぞれの地域には、独特の行動様式=クセがあり、それは無意識にその地域の文化にも影響を与えています。これらの行動様式が育まれるにあたっては、「自然環境」「経済環境」「歴史」といった背景があります。

無意識下に流れるクセによって、「食文化」や「名物」や「アクティビティ」といった地域の個性的なアウトプットが形づくられるわけですが、アウトプットよりも無意識の方に着目することが、その地域の本質に迫れるんじゃないかというのが、クセ論のベースですね。

森尾:具体例があるとわかりやすいと思いますので、ここで一つ例を挙げましょう。

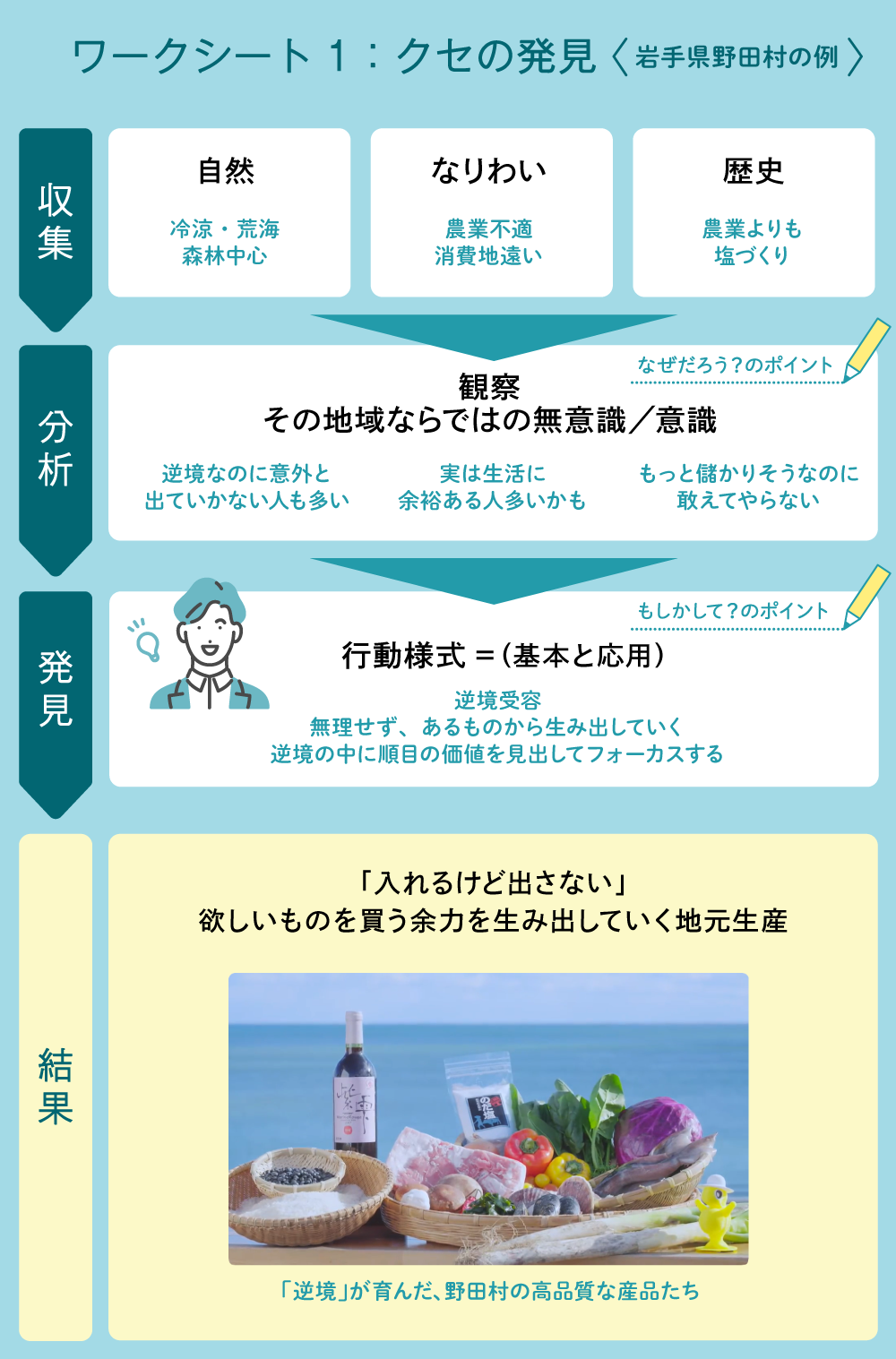

「のだ塩」「荒海ホタテ」「山ぶどうワイン」など、少量生産ではあるものの、逆境が育んだ付加価値の高い地産外商商材を軸に、村民の日常消費で農水産品の地産地消を支えていく。

森尾:上の図で紹介している野田村(のだむら)は、岩手県北部沿岸に位置しています。気候は冷涼で、農業に向いているわけではありません。また、海は内湾がほぼなく、耳吊り式の養殖も難しい荒れた海です。そんな中、自然、なりわいの逆境に対処してきた歴史から、びっくりするほど高品質な産品を作っているんです。

たとえば、大手ホテルから引き合いの強い「のだ塩」、ミシュラン料理人もほれる「荒海ホタテ」、普通のワインカテゴリーでも勝負できるクセの強い「やまぶどうワイン」などなど。合気道のように逆境のパワー受け止め、逆に活かしてなりわいを高めているんですね。

加形:以上をふまえて、今回は3人それぞれが関わってきた地域を例に、「どんな背景からどんなクセが育まれ、そのクセがどんな文化を生んでいるのか?」を見ていきましょう。

炭鉱の町が育んだ「なんでも早く!」美唄の食文化

森尾:私は北海道生まれの東北育ちなんですが、地域のクセの具体例としてまず思い出すのは、先ほどの岩手県野田村と並んで、北海道の美唄市(びばいし)ですね。分かりやすい例でいうと「美唄焼き鳥」です。美唄の飲み屋さんって、焼き鳥の注文方法が変わっているんですよ。例えば6人で来店した場合、座ってビールを頼むのと同じタイミングで「モツ36本!」という感じでいきなり大量に注文するんです。

加形:モツって、鳥のモツですよね?われわれの知ってる焼き鳥は、もうちょっと細かく「砂肝とモモと皮とハツとレバーを何本ずつ!」みたいに注文すると思いますけど。

森尾:ですよね。そもそも美唄焼き鳥って、メニューがめちゃくちゃシンプルで、「モツ」と、あとは「正肉」ぐらいしかメニューにないんですよ。それでお客さんは必ずモツ何本と正肉何本!って注文するんですが、美唄におけるモツというのが独特で、1本の串に鳥の皮とか内臓とかさまざまな部位が一緒に刺さったのが出てくるんです。それが、大量に注文されるものだから、お皿に山盛りで提供されるというシステム。

「美唄焼き鳥」は、モツと正肉という2つのメニューに集約されるという。入店したら、最初の注文で本数を告げるというシンプルすぎるシステム。

加形:なるほど。このシンプルなメニューのメリットをビジネスとして考えてみると、まず、注文も提供も早くできますよね?

森尾:そうなんです。食べたいものをちょっとずつ細かく注文して食べるんじゃなくて、最初にとにかくビールとモツ何本!で、大量に出てきた串を、みんなで食べる。串に刺さったモツの部位が少しずつ異なるから、それでも飽きることはない。

宮崎:お店側は食材の管理上、「今日ハツなくなっちゃったんですよ」とかそういうことは起き得ない感じですね。それにこれ、きっとお客さんが来た瞬間にもう「モツ」と「正肉」を焼き始められますよね。

加形:「お客さん何人だから、1人5~6本頼むだろうな」みたいに、予測して調理を始められるでしょうね。さて、この食文化をクセという観点で見ると、「早くドーンと持ってきてほしい」みたいな無意識の行動様式があるのでしょうか。

森尾:はい。焼き鳥に限らず、「まどろっこしさを排除して、パッと食べたい」という文化があるんです。美唄では、注文してから出てくるまでが早くなきゃいけない。もう一つ例を挙げると、「美唄焼きそば」っていう袋入りの焼きそばが有名です。これは調理済みの焼きそばが、袋に入った状態で冷蔵して売られていて、もちろん温めてもすごくおいしいんですが、袋を破ってそのまま食べることもできる。美唄だと中高生が、部活帰りに道ばたで買い食いしたりしています(笑)。

美唄名物、「角屋のやきそば」。調理済みのものが冷蔵して売られており、そのまま袋を破って食べられる。かつての炭鉱文化が今の中高生にも受け継がれている。

加形:へえ~、おいしそう!たしかにこれは美唄の持つクセみたいなものを感じますね。

森尾:美唄はもともと炭鉱の町だったんです。要は、炭鉱から地上に出てきて、採掘した石炭を下ろし終わったらすぐまた地下に潜らなきゃいけない。地上にいる短時間で、十分な量を食べる必要があります。美唄焼き鳥も美唄焼きそばも、炭鉱で働く人たちが手軽に早く食べられるように開発されたのではないかと思うわけです。

加形:そうか、北海道には炭鉱文化がありますもんね。

森尾:他でいうと、釧路のラーメンって麺が細いのが伝統的らしいんですが、あれも3交代制で働く炭鉱現場で素早く食べられるように麺が細くなったと言われています。炭鉱文化が背景にある地域では、無意識に「なんでも早くしないといけない!」と思っているのかもしれません。美唄では、すでに炭鉱はなくなってしまったのですが(注:今も露天掘りで生産している一部企業はあります)、こうしてクセが形を変えつつ残っているのかな、と思います。

かつて豊富に産出した石炭は激減しましたが、今は、もう1つ美唄で豊富に存在する資源、つまり豪雪地域である空知平野の「雪」を活用して、付加価値を上げていこうという取り組みがあります。例えば、冬の間にたっぷりためた雪を使ってお米を貯蔵しています。これ、電力を使わないばかりではなく、電力で冷やすお米よりも、新米のクオリティが保たれるそうです。身近に大量にあるものを付加価値に変えていくのが、もしかしたら現代に変化した「クセ」なのかもしれません。

「ごついものも自分たちで作る」小美玉市、「外の人を自然に受け入れる」神山町

加形:私は茨城県小美玉市(おみたまし)の地方創生に携わっていたのですが、「かなり本格的なものでも業者に頼まずに自分たちで作ってしまう」文化が面白いと思いました。

宮崎:DIY精神ってことですね。

加形:まさにそうなんです。例えば、廃屋があったら、住民の人たちが集まってきてカフェに改造してしまったり。小美玉市は人口5万人弱の小さな町なんですが、演劇も盛んで、いろんな職業の住民が集まって年に1回大きな公演を行っています。その際の大道具や小道具も、住民の皆さんが自分たちで作ります。地元のメディアを立ち上げたときにも、いろんな住民の方が原稿を書いてくれました。

森尾:「外に頼るよりも、とりあえず手を動かしてみよう」という行動のクセがあるってことですね。

加形:はい。小美玉市で現在酪農や畜産が行われているあたりって、もともとは未開墾の土地だったらしいです。アメリカのポートランドのように自分たちで開拓して、酪農をするところから始まった町なんです。それも現役世代の祖父母ぐらいの、そう遠くない世代が、自分たちで町をつくってきた。そこから「自分たちでやるのが当たり前」という行動様式が無意識に根付いているのではないかと考えています。

宮崎:何かに取り組むときに、「小美玉市のDIY精神」みたいなことに着目すると、外に対しても、地域の人に対しても、面白いブランディングができるかもしれませんよね。

加形:そう、まさに前回記事で言ったような、ちょっと違う切り口になり得るかもしれない。あと地域のクセとしてもう1つ思い浮かぶのは、徳島県の神山町(かみやまちょう)です。

森尾:「神山まるごと高専」が話題になったり、地方創生といえば名前が挙がる町ですよね。

加形:そうなんです。多くのIT企業が集まって、移住者も増えていますし、地方創生の成功例と言われています。神山町の成功理由についてはいろいろな分析がされていますが、私も何度も現地に行ってお話を伺ってみました。神山町の特殊さの源流を聞いてまわったんですが、その中で「なるほど」と思ったお話が、「神山町には、異質なものでもさりげなく受け入れちゃう気風がある」ということです。

たとえば、童謡で有名な「青い目の人形」ってあるじゃないですか。昭和のはじめに、アメリカから日米親善を目的としてたくさんの人形が日本各地に贈られたんですが、その後戦争があり、多くが失われたという。そのうちの1体が、神山町の神領小学校が移転する際に発見されたんです。

それをアメリカの送り主に届ける「アリス里帰り」というプロジェクトが行われたのをきっかけに、神山町では国際交流が始まり、1999年から海外のアーティストを受け入れ支援する「神山アーティスト・イン・レジデンス」に発展しました。アーティストって個性の強い方も多く、海外アーティストなら言葉も十分に通じないことも多い。地方の山間地でこれを成立させるってすごいことですよね。そんな歴史が、新しい産業であるIT企業を受け入れることにつながっているんじゃないかというのは、私はすごくしっくりきました。

森尾:神山町には、海外のアーティストなど、「外の人」を受け入れる土壌がもともとあったということですね。

加形:はい。でも話はそこでは終わらなくて。ある方は、さらにその根底には、四国の「お遍路」文化があるんじゃないかと言うんです。大昔の日本は、山奥にあるような町はずっと同じ顔ぶれで、人の交わりというのは極めて限定的ですよね。でも四国にはお遍路という仕組みがあって、山間部でも人が交流したり循環したりしていた。そういう中で、外から来た人が多少自分たちと違っていても、それをもてなしたり、受け入れる文化が育まれていったという話なんです。

宮崎:なるほど!もともと四国全体としてお遍路というものがあり、よそから来た知らない人に親切にする土壌があった。それに加えて、神山町では「青い目の人形」の発見をきっかけに外国人との交流が盛んになり、今もIT企業や、移住者を自然に迎え入れられていると。

地域のクセは、「モノ・コト」の根底にある「無意識の行動様式」

加形:さて、実例をいくつか見てきましたが、一回整理しましょう。地域の名物や文化というのは、目に見える「モノ・コト」です。これに対して地域のクセというのは、モノ・コトの根底にある、歴史的経緯から生まれた「無意識の行動様式」だということですね。例えば、美唄市だったら「なんでも早くしないといけない!」という無意識の部分を地域のクセと捉え、ここに着目して考えてみましょうという。

森尾:そしてこの連載では、クセという考え方をすることで、より地域に深く根ざした経済活性化の切り口が生まれるんじゃないか?ということも、掘り下げていければと思っています。

宮崎:発見したクセを地方創生にどう生かすのか。1つ思うのは、クセというのは「無意識」であり「日常」なので、地域の方たちもアピールしたいとは思っていないですよね。例えば美唄の人は、焼き鳥や焼きそばが完全に日常化している。でも、これを外から見ると、観光的な観点で可能性も感じます。

観光では一般的に「非日常」を求めるわけじゃないですか。非日常というとどうしても「名物」だったり、ゴージャスなものだと考えがちですが、自分たちと違う文化のクセの中に入っていくことも、十分に非日常ですよね。つまり観光客が地域のクセを見に来たり、企業がクセに注目したりすることで、地元の人たちも地域を見直すきっかけになるということはあり得るなと。

森尾:「地元の人の日常」が、観光客から見るとパラレルワールド的に感じるのは、私もいろんな地域で活動してきて思っていたことです。「非日常」というリゾート感ではなく、自分たちとは異なる日常、いわば「異日常」なんですよね。

宮崎:クセって、もともと自分たちが自然にやっていたことなので、それを外部を意識した地方創生施策に絡めることで、地域の人たちからすると愛着も湧く上に、続けやすい、サステナブルなものになっていくと思うんです。その観点で見れば、前回の「地域の人は、実は地方創生に対して、ファミレスやファストフードのチェーン店を求めていたりする」という話とも接続できるかなと思うんですが。

企業が地域のクセを生かす時代になる?

森尾:そのファミレスやファストフードの話を抽象化すると、つまり「全国的な大企業と、地方の未来」というテーマになると思うんですよ。ちょっと強引ですが(笑)。企業にとって、地域の人口が減り、活性化していない状況は、市場を失うことになります。もちろん総体としての人口減少が不可避である以上、海外に進出する選択肢も重要ですが、それでも国内市場は、本来なら非常に強い基盤なんです。だから、企業は市場に対してモノを売るだけではなく、地域の市場とWin-Winの関係を結ぶ必要があります。

宮崎:逆に地域の側からしても、地域経済の持続可能性を考えたときに、自治体の予算や税金だけでは成り立たなくなってくることも考えられます。だから、企業と地域をうまく接着する方法を考えるメリットは、地域の側にも強くあるんですよね。

この連載でクセという概念を発信し、企業や地域の皆さんと一緒に答えを考えていきたいんですが、現時点でなんとなく見えているものもあって。クセというもの、すなわち地に足の着いた地域らしさが、「外」と接着し、何らかの収益事業や雇用を生み、経済圏をつくることにつながり、持続可能な良い循環ができてくるのではないか、という仮説が、この3人の中ではできているんです。

加形:私も今、グローバル企業やナショナル企業と呼ばれるような大企業のマーケティングの手法が、ちょっと難しい局面にあるなと感じていて。つまり、「日本全国で一律なマス広告を打ち、一律なモノを売る」という手法、東京のモノが一番かっこいいんだとか、アメリカのモノが一番かっこいいんだとかいう売り方ですね。だけどもはや人々のライフスタイルや価値観が多様化して、「一律なモノ」が通用しなくなりつつある。これを企業の地方進出に重ねて考えると、大企業が地域に受け入れられるために、地域の「クセ」を取り入れるといいんじゃないかなって。

例えば、ある大手衣料品メーカーは、地域ごとに、地元の店員さんが商品を紹介するライブコマースをやっています。だって、地域によって気候が違うから、着る時期も違いますし、着こなしも違いますよね。沖縄と北海道の店舗で、一律のマーケティングをするのはおかしいわけで、地域ごとに配信内容を変えるという方向にシフトしてきました。

このぐらいの施策はやっている企業もあるかもしれませんが、さらに地域のクセに着目すると、もっと良い関わり方ができたり、地域からの共感や好意を獲得しやすくなったりするのではないでしょうか。

森尾:大企業の側が、その地域の行動様式の中に入っていくという考え方ですよね。同じチェーン店が進出するにしても、その地域に対する肯定感とか、そこで暮らすことの幸せを増幅するような入り方をしていくと、地域の人からの「グッドウィル」を獲得しやすいはずです。また、前回話したように、クセを「共有化ツール」として顕在化することで、企業の地方施策も変わってくるでしょう。

加形:市町村レベルだと、すごく血の通った議論がなされることもあると思うんですが、大企業のプレーヤーと地域の人の考え方の共有ってまだ足りていないから、そこを打開するために。地元の人と「このクセ面白いですよね」みたいな話から議論に入ると、今まで巻き込めなかった人たちも巻き込んでいけるんですよ。そういう議論ができてから、見えてきたものを改めて仕組みに落としていくことが大事なのかなと。

次回は、「地域のクセ」はどうすれば見つけられるのか、ちょっと3人で実践してみたいと思います!

<今回のまとめ>

- 地域の「クセ」は、その地域の歴史や自然環境、経済環境によって形作られた人々の無意識の行動様式のこと

- 地域のクセを発見することで、産業や観光に活用できるかもしれない

- 企業が地域とWin-Win関係を築くために、マーケティングに「クセ」を活用してみては?