ビジネス誌『プレジデント』元編集長、現在はプレジデント社の社長・長坂嘉昭さんとの対談により、大企業のトップを長年にわたり眺め続けている彼の目からも、「今、現場社員に焦点を当てる」ことの重要性を確認したCDC・武藤新二。では、アカデミックな視点からは、どのような見解を伺うことができるでしょうか。武藤が続いて訪ねたのは、早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)教授の入山章栄さん。

長坂社長との対談記事は、こちら。

トップは現場で「知の探索」を。

「仕組み」づくりの好手・悪手

武藤:三菱総合研究所でメーカーや政府機関へのコンサルティング業務に従事した後、博士号を取得し10年以上にわたり経営学の研究を行っている入山先生。今、元気のいい企業に共通点はありますか?

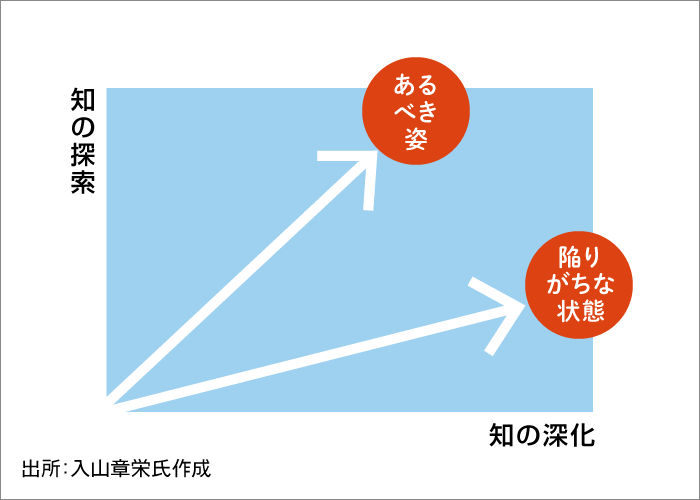

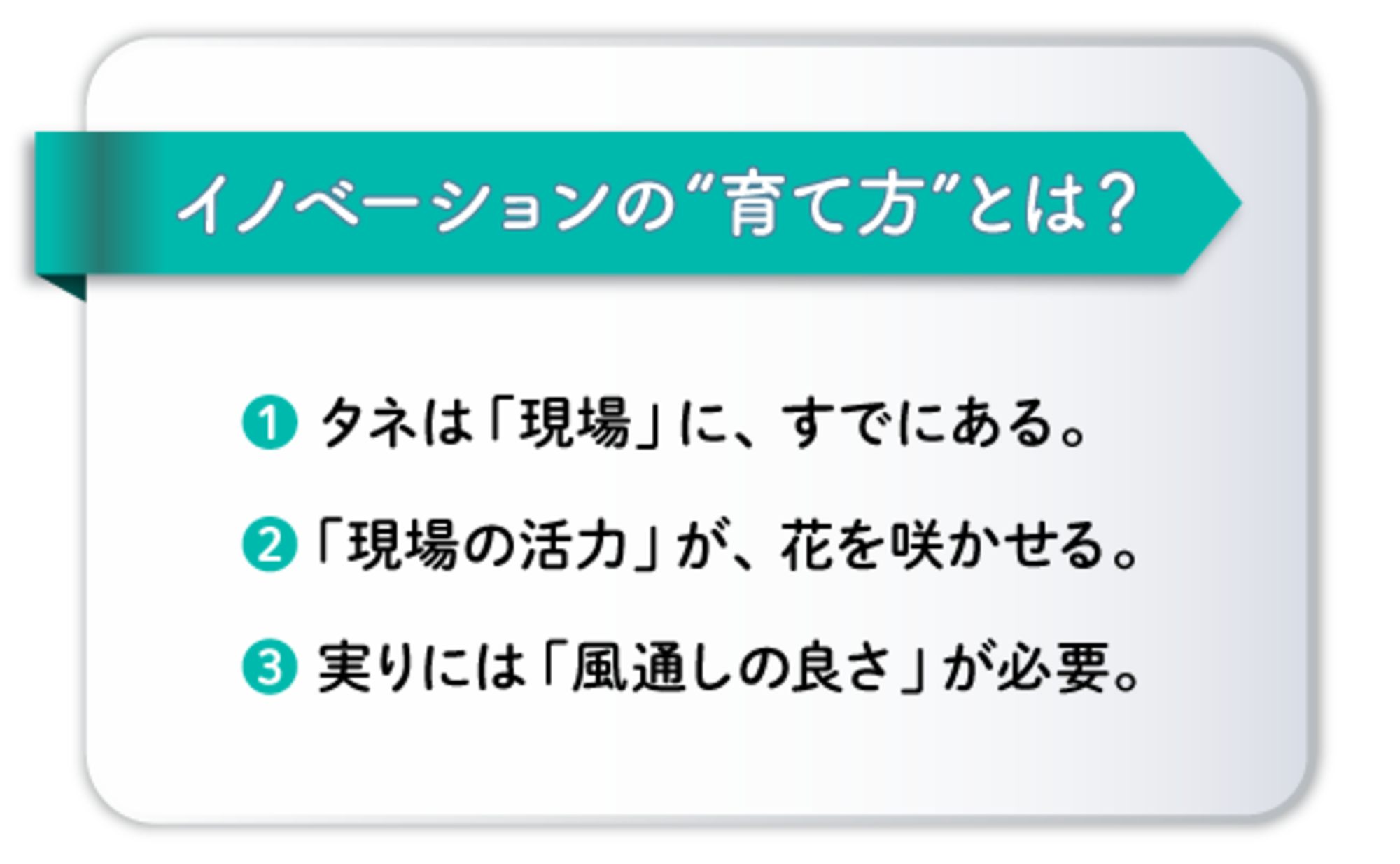

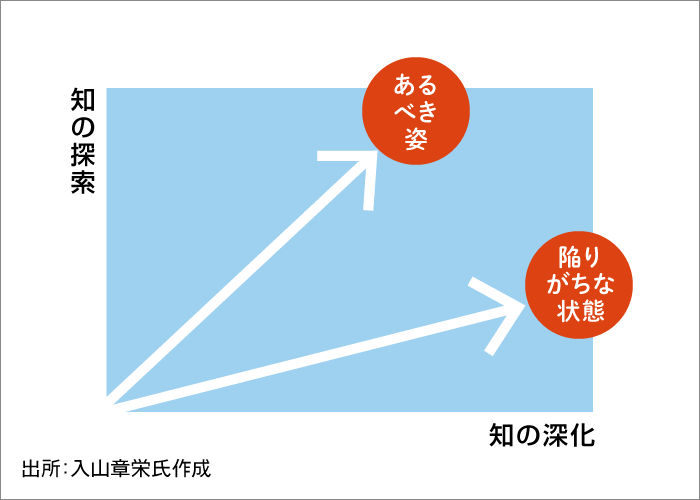

入山:うまくいっている企業のトップは、必ずといっていいほど現場を歩いていますね。ボトムアップが大切であることはもちろんですが、結局トップの意思があるからこそボトムアップが実現する。トップが現場を知った上で、社員が生き生きと働ける仕組みをつくり、情報を吸い上げられる体制を築いています。経営学ではイノベーションは「既存の知と別の既存の知の新しい組み合わせ」で生まれるとされていますが、人間の認知力には限界があるため、トップは「知の探索」、つまり意識的に遠くのものと出合う努力が非常に重要。そして、彼らにとっての“遠く”とは、海外や異業種だけでなく「現場」も含まれているのです。

早稲田大学ビジネススクール・入山章栄教授(写真右)と電通・クリエーティブディレクター・武藤新二(同左)

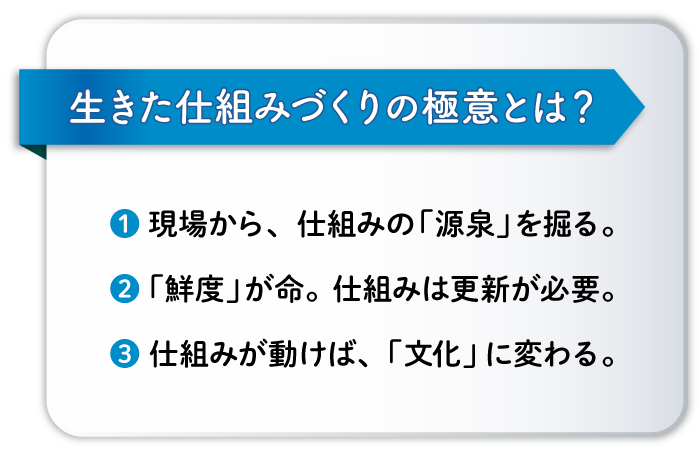

武藤:電通の「カンパニーデザイン」プロジェクトでも、現場社員のための仕組み部分を「アクティビティー」と呼び、クリエーターならではの視点でプランニングしようと考えています。入山さんがご覧になってきた企業では、具体的にはどのような仕組みづくりがされていましたか?

入山:例えばオフィス空間を歩き回りやすくデザインする、トップが若手とLINEでつながる。失敗の報告に対しインセンティブを設定するなどさまざまです。あえて労働組合と仲良くし社員の不満に向き合うというような方法をとる企業もありました。海外でいえばファーウェイが素晴らしいですね。あの会社は世界170カ国以上の企業とコラボレーションしていますが、その現場で得たものを社内の財産にするため「シェア」に対する評価制度があります。結果、社員一人一人が、知識やスキルを抱え込まず、シェアすることが当然という企業文化が完成しています。

武藤:とても興味深いですね。逆に悪い仕組みの例はありますか?

入山:変えられない、絶対に守らなければならないマニュアルを作ってしまうパターンですね。現場の状況は刻一刻と変わるので、マニュアルも常に改変されていくべきなのですが、現場社員というのはマニュアル信仰になりがち。「マニュアルは現場の意見で変えられる」という前提をつくらないと、社員たちは責任を負わないことを優先する働き方をしてしまいます。

組織の個性は右脳で見つかる?

「両利きの企業経営」とは

武藤:「企業のオリジナリティー」を見つけ出すことも「カンパニーデザイン」の大きなテーマです。われわれがそれを行う上で、どんなことを大事にすべきでしょうか?

入山:組織が一丸となって歩んでいくためには「この会社って何なんだっけ?」という部分、つまりオリジナリティーが必要不可欠ですよね。人間は腹落ちしないと前に進めないんですよ。だからグローバル企業はトップがとにかくビジョンを伝え続けるのですが、日本企業の場合はそのさらに手前の「この会社は何なのか」を一言で言えないことが多い。

武藤:われわれが第三者の視点から見ることで、会社の価値を発見し、言語化するなど、そこでお力になれるのではないかと考えています。

入山:特に広告業界のクリエーターさんが持つ右脳的な直感力は、経営者に求められていると思います。ビジネス領域が多岐にわたる企業だと、左脳でロジカルに分析・整理していくだけでは「細かいことは置いといて丸っと一言で言うと、結局この会社は何?」という問いの答えが出てこないんですよ。最近、戦略コンサルティングファームがデザインファームを買収するケースが増えているのは、まさにその問題に突き当たった結果です。

武藤:入山先生が重要視されている「両利きの経営」につながるお話ですね。

「両利き経営」の図

入山:そうですね。最新の神経科学では左脳と右脳、つまり論理思考と直感はお互い補完し合っているという説が有力になっています。論理思考ができる人は直感も発達し、直感が発達すると論理思考が発達する。企業も同様に、論理思考力と直感力を併せ持つことで好循環サイクルに入れるはずなんです。日本企業に不足しがちな右脳的な部分を電通さんがサポートすることは、組織の活性化において大きな可能性を感じます。ので、楽しみにしています。

本対談を通して得られた知見

プレジデントの長坂社長、早稲田の入山教授の取材を経て、本格的な活動をスタートさせたカンパニーデザインチーム。「カンパニーデザイン」という考え方が世に浸透し、多くの会社で導入されていくことを目指し、実践と学びを加速させていきます。

カンパニーデザインチームの新連載「なぜか元気な会社のヒミツ」は、こちら。興味を持っていただいた方は、プロジェクトサイトも併せて、どうぞ。