世界最大級のマーケティング&コミュニケーションイベント「Advertising Week2020:Asia」が、10月14・15日、オンラインで開催された。当日は、マーケティング、メディア、テクノロジー、ブランドなど幅広いテーマのもと、各分野のリーダーが世界中から集まり、さまざまなセッションが行われた。

セッションのひとつ「いま再び考える、心の動かし方」では、電通グループでCX(Customer Experience:顧客体験)やDX(デジタルトランスフォーメーション)設計を担う、電通デジタルと電通アイソバーの代表 が登壇。加速する時代の中にあっても、置き去りにしたくないクリエイティビティーや生活者視点について語った。

ブランドは「モチベーション」と「フリクションレス」でつくられる

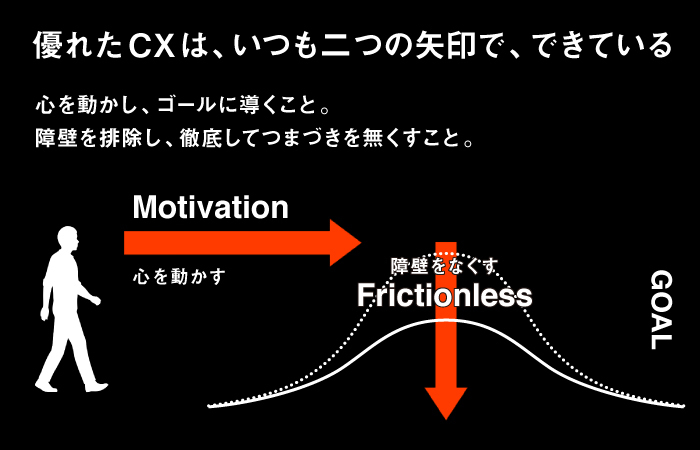

セッションの冒頭では電通アイソバーの田中信哉氏が、同社が提唱する、優れたCXの構築モデルを紹介。「優れたCXは非常にシンプルで、この二つの矢印で説明できます。モチベーションとフリクションレス。この二つが必ず存在し、両方がしっかりと機能しているかが重要となるはずです」と述べた。

- Motivation(モチベーション):生活者の心を動かし、「買ってもらう」「好きになってもらう」といったゴールに導く矢印。広告、プロモーション、ブランディング領域が得意とする。

- Frictionless(フリクションレス):障壁を取り払い、生活者がゴールにたどり着きやすくするための矢印。デジタルマーケティング、プラットフォーム領域が得意とする。

電通デジタルの川上宗一氏は、このCX構築モデルに賛同。二つの矢印を念頭に置き、生活者目線に立ってCXを設計する重要性を説いた。

「CX設計とは、シンプルに言うと、自分が生活者の立場になったとき、どういうサービスや商品を使いたくなるかを考えることです。『このサービスは面白そう』と思わないと注目しませんし、『面白そう』と思ってもすごく使いづらいものでは利用しませんよね。ですからこの二つの矢印でCXを設計していくという考え方はとても分かりやすい。

もう一つ、このCX構築モデルのいいところは、モチベーションとフリクションレスの二つの要素が、点ではなく線になっているところです。以前は、CMを納品したら終わり、マーケティングも生活者に買ってもらったら終わりというケースが多々ありました。

しかし、今はスマートフォンなどで、さまざまなメディアや企業などと常につながることができる時代です。生活者は、『毎日面白いことを味わいたい』と考えている。ですから、Always on(常時稼働)で、生活者の心を動かし続けながら、もっと快適にしていくことが大事です。二つの矢印には、日々生活者のことを考え、『どうしたら楽しんでもらえるか』『どうしたら快適に使ってもらえるか』を追求していくという意味が含まれていると感じます」(川上氏)

両氏はさらに、この二つの矢印がブランドに寄与していることが大事だと語る。田中氏は、「長く愛されるブランドは、モチベーションとフリクションレスの体験が、生活者の中に無意識に溶け込んでいます」と述べた。

フリクションレスが、ブランドに対してどのくらい貢献できるかという点について、川上氏は、「フリクションレスだけでは、『欲しい』『使ってみたい』といった最初の動機にはなりません。動機づけとしては、商品やサービスが魅力的である必要があります。ただ、『使い続ける』という力学を線で捉えたときには、利用するときのちょっとしたつまずきをなくすよう、生活者目線で商品やサービスを改善していくことがブランドづくりにおいて重要になるでしょう」と説いた。

一方、モチベーションの部分がブランドに貢献するためには、やはりクリエイティビティーが大事であり、フリクションレスの部分では特にそのクリエイティビティーが表現物ではなく、「手法や着眼点」に発揮されることが理想だと田中氏は語った。

長く愛されるブランドを育てること。それは「心の中に旬をつくること」

続いて両氏は、長く愛されるブランドを育てるために何が必要か、自身が過去に携わった事例を交えながら議論した。

川上氏は、エンターテインメント領域をはじめ、大手クライアントのブランディングに長く携わっていた。同氏が例に挙げたのは、レコード会社による、音楽アーティストのブランディングについてだ。

「レコード会社は、アーティストが仕事として音楽を長く続けていくために、常にターゲットを意識して、さまざまな戦略を考えています。バラードを出したら、次の新曲はアップテンポにするなど曲調を吟味したり、ターゲットの嗜好を踏まえてMVやCDジャケット、ライブ演出を考えたり、常に時系列でマネジメントやプロデュースを行っています。新曲を出したら、次の曲が出るまで、どのように盛り上げていくか、ワンクールを細かく刻んで考え、毎月『旬をつくること』を意識していました」(川上氏)

田中氏が手掛けていたのは、国内高級車ブランドや化粧品ブランド。どちらも、ブランドの鮮度が落ちないことを重要視したという。

「化粧品はシーズナル商品が多いですし、高級車も数年ごとにモデルチェンジを行うので、ブランドの鮮度が落ちやすいんです。そのため、私が大切にしていたのは“鮮度を保ち続ける”こと。例えば高級車なら、古くからの表現にあるような『ドレスを着た女性をエスコートしてクルマに乗る』といったイメージのままでは、ブランドは一気に老朽化してしまいます。そうならないために、購入している層よりも若い世界観を意識し、アート性や遊び心を織り交ぜるなど、常に新しい刺激を与えていくことにこだわり続けていました」(田中氏)

両氏が意識していたのは、商品やサービスが「生活者の心の中で旬であり続ける」こと。川上氏は、「今の時代の生活者とダイレクトにリンクしていくことが一番大事で、感動したい、今使ってみたいというところにブランドを置けるかです。音楽も、すごく良い曲だけど、今は感動しないというものは売れない」と言う。

田中氏は、「高級車は高価な買い物ですからCMを見て、『すぐ買おう』というふうにはなりません。しかし、自分が買ったクルマのCMが陳腐なものだと対価を払った後のありがたみも薄くなってしまう。オーナーになる前も、オーナーになった後も、ブランドの世界観を感じて、そのクルマを所有していることの満足感を高いレベルで維持できるようなブランディングを心がけていました」と述べた。

部署間の障壁をなくし、二つの矢印を実現するために

さらに田中氏は、「今、心動かす」という点において、「デジタルマーケティング」というワードはよく耳にするものの、「デジタルブランディング」という言葉はあまり聞かないと疑問を呈した。

これに対して川上氏は、「デジタルマーケティングの世界では、ファネルの上位にある認知領域を『ブランディング領域』と呼ぶことがあります。しかし、ブランディングは認知領域だけでなく、それ以降も必要なもの。商品やサービスが生活者にとって愛すべき存在になり、快適に使えるものとして10年、20年…とあり続けることが、ブランディングのゴールです。そのためにはあらゆる手法を使って構いません。本質的にはブランドとは、あらゆる顧客接点で『好き・気持ちいい・使い続けたい』と思わせることの積み上げで成り立ちます」と、独自の見解を示した。

同時に川上氏は、「多くの企業においてブランディングを行う上での問題がある」と指摘する。

「企業のブランディングを行う上で問題だと感じているのは、部署間の方向性が擦り合わないことです。同じ商品なのに、広告、クリエイティブ、CRMを担うマーケティングの部署など、各部署が異なる側面からブランドを育てようとしている事例が多々あります。この問題を解決するため、電通デジタルは社員をクライアント企業に常駐させていただき、部署間をつなぎ、皆が同じ方向を向いてブランディングを考えられるサポートをしています」(川上氏)

田中氏もこの問題点に対し、「部署間の境界線をなくさなければ、いいCXやいいブランディングはできない」と言及する。

「冒頭に説明した、モチベーションとフリクションレスの矢印を実現する際も、同じ課題に行き着きます。モチベーションの矢印は宣伝部、フリクションレスの所はデジタルマーケティング部やシステム系の部署が担っていることが多いでしょう。さらに各部署で、KPIや組織のカルチャーが異なっているという問題もあります。部署間の障壁をなくし、方向性を共有しながら二つの矢印をつくっていけるかが、成否を分けると思います。その意味で基本に立ち返り、ブランドは“企業の振る舞い全体によって形づくられる”ことを再認識しなくてはいけません」(田中氏)

これから見据えるべきは、「脱・均質化」と「偶発性の創出」

セッションの終盤は「心を動かすために、これから大切にすべき視点」として、デジタル化が引き起こすさまざまな問題について考えた。

川上氏は「デジタルマーケティングが進化して、心を動かすための施策を立てやすくなったが、それによって『最適化のパラドックス』が起きている」と指摘する。

「デジタル領域が得意なのは、一つの正解に向けて無駄を省いていくことです。しかし、あらゆる企業が一つの最適解を目指すようになると、均質化が進み、生活者から見るとどれも同じものに見えてしまう。このように、最適解を出しているのにモノやサービスが均質化して売れなくなる現象を、われわれは『最適化のパラドックス』と呼んでいます」(川上氏)

一方、田中氏は最適化による「偶発性の喪失」について言及した。「人間は、偶発的な出会いによって人生が豊かになります。しかし、デジタルマーケティングによる最適化が進むと、パーソナライズされた情報にしか出会えなくなってしまう。言い換えれば、最適化が生活者の偶発的な出会いの場を奪ってしまっているのではないか」と、懸念を示した。

最適化を追求することは、企業活動を効率的に進めるために必要不可欠だ。しかし、生活者の心をより動かすためには、マーケターは一人の生活者に立ち戻り、送り手の都合ではなく、純粋に何が楽しくて心地いいのかを考える必要がある。生活者の心の中に旬をつくり続けるためには、「脱・均質化」と「偶発性の創出」が、今後重要なテーマになることを示唆し、セッションを締めくくった。