2020年12月9日。アスリートの知見をもとに新規事業を創出する「アスリートブレーンズ」そのプロジェクトの一環として、「アスリート×ビジネス 現在地と未来の可能性」と題する電通社内向けのウェビナーが開催された。ウェビナーの第一部、第二部とリンクする形でお届けする本連載では、ウェビナーを通じて見えてきたアスリートビジネスの本質、さらにはアスリートビジネスを牽引する方々の本音や野望といったものに、編集者ならではの視点で鋭く切り込んでみたい。

後編となる本稿では、話題のアスリート社長を支える二人のCXOの取り組みから、アスリートビジネスの「いま」と「未来」を読み解いていく。

文責:電通報編集部

「アスリートらしさで、経営は成り立たない」(為末大)

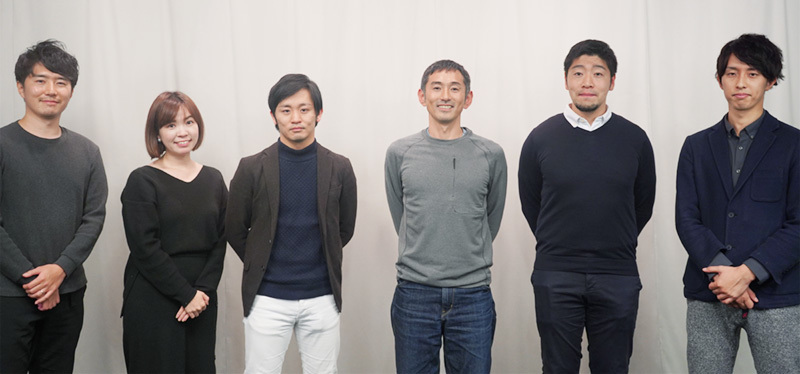

ウェビナー第二部では、第一部に続いての登壇となった為末大氏によるMCのもと、サッカー・長友佑都選手とのタッグで知られる津村洋太氏(写真中央:Cuore共同創業者)、社会人アメフト・前田眞郷選手が設立した会社(Revive)でPR Managerを勤める五勝出拳一氏(写真左)、お二方によるトークセッションが行われた。

第一部と同様、為末さんによる手厳しい指摘からセッションは始まった。「スバ抜けた身体能力、徹底した自己管理、その結果生み出されるパフォーマンス。これらはみな、確かな技術やスポーツ科学によってもたらされる厳然たるファクトではあるものの、一般の方にとっては、長友らしいよね、前田らしいよね、という『らしさ』でしかない」。

為末氏の言う「らしさ」とは、つまるところイメージのことで、それはそれで会社の柱というべきものかもしれないが、イメージだけでは経営は成り立たない、ということなのだ。

ここから、世の中にはあまり知られていない「経営者としての為末大」その本領が発揮されていく。肖像権ビジネスに代表されるように、イメージを売りにした商売は利益率が高く、いわゆる「おいしい商売」とも言える。なにしろ元手(投資)は少額で済む上、なにもせずとも契約料や出演料といったギャランティーが入ってくるわけだから。

インタビューに応える為末氏(「為末大の緩急自在」より)

その一方で、「らしさ」を売るビジネスには様々な弱点がある。一つは、浮き沈みの激しい人気商売だということ。しかも、アスリートの選手としての寿命は短い。「らしさ」にあぐらをかいていると、あっという間に世の中からそっぽを向かれる。

また、「らしさ」を作り上げるには、それこそ血のにじむような努力をしてきたにもかかわらず、世の中にはなかなかそれが伝わらない。コアなファンには刺さるかもしれない。でも、コアなファンだけを見ていたのでは、ビジネスの規模や、その可能性は広がっていかない。そうしたジレンマをお二方はいかに克服しようとされているのか、ぜひともそのあたりを今日は教えていただきたい。為末さんの言葉は、いつしか熱を帯びていく。

「長友佑都との事業は、長友佑都という人物を用いた大いなる実験なんです」(津村洋太)

津村氏いわく、クオーレという会社の社是は「アスリートとスポーツの価値から創造した商品とサービスで健康課題の解決に取り組む」で、肖像を使わないビジネスへの挑戦というテーマは、常に頭の中にあるという。「為末さんの言葉をお借りするならば、長友佑都らしさを一般化するということでしょうか」。

為末氏からの質問に応える津村洋太氏

長友社長と津村氏が手がけるビジネス領域は、アスリート活動から生まれたトレーニングメニューや器具の開発にはじまり、一般向けの食、健康といったように多岐に渡る。

中でも象徴的なのが「食」への挑戦だ。元々は、アスリートとしての長友選手のパフォーマンスを高めるため、専門のシェフを招いてはじめたプロジェクト。でも、それが一般の方をターゲットにしたビジネスへと拡大していく。「その意味では、昨今、長友が注力している投資ビジネスも、根本には同じ思想が流れています。長友という人間は、すべてをエビデンスで語りたい、そんな男なんです」。

イメージではなく、注視するのは数字やファクト。これがこうだから、望ましい結果は必ずついてくる。僕のやりたいことに興味をもってくれる人も、必ず現れる。そんなポリシーが、多くのひとの共感を誘うのだろう。「あと、自分一人ではなにもできない、ということを彼自身がよくわかっていますね。だから、僕も支える。この感情は、彼とは高校の同級生だから、というだけの関係から湧いてくるものではないんです」。

「スポーツビジネスと掛け算になる何か、を見つけたい」(五勝出拳一)

「津村さんのお話を伺っていると、我が社にも共通するものが多々あります」。そう語るのは、もう一人のパネラー、五勝出氏だ。たとえば、トップアスリートと直接話すことのできる「Vibes」。そうしたデジタルツールを活用することで、アスリートをより身近に感じてもらい、真のファンになってもらえる。そう、五勝出氏は自社の取り組みを説明する。

為末さんによる解説は、さらにわかりやすい。「アスリートビジネスの大きな柱は、見るスポーツと、やるスポーツなんですよね」。サポーターという言葉は、すでに一般化しているが、そこにあるファンの行動は、ただ単に「見て、応援する」ということでない。選手とともに参加して、選手とともに同じ時間や思想や体験を共有する。つまり「やるスポーツ」、ということだ。もちろんこの「やる」という行為は、なにもアメフトをやるという狭い行動を指すものではない。「そう考えると、これからのアスリートビジネスは、スポーツ以外の領域で勝負したほうがいいのかもしれませんね」。五勝出氏によれば、デジタルというツールを使うことで、たとえば地方や老舗企業といった、ローカルでアナログなものとの「掛け算」が可能になるという。「そこが最大の魅力ですし、大いなる可能性を感じています」。

試合中の前田社長

「アスリートは、自身のことを客観視できていない。そこが、最大の弱みであり、強みだと思う」(為末大)

ディスカッションの中で、編集者として特に興味深いシーンがあった。「これは、某H社さんがまとめられたデータなんですけれども……」と申し訳なさそうに一枚のパネルを出す五勝出氏。すかさず、「Hさんとは、どちらの会社ですか?」とつっこみを入れる為末さん。ああ、時代はもう、そうなっているんだな、と改めて思った。業界でHといえば博報堂、Dといえば電通のことだ。競合関係にあるこの二社は、言ってみればお互いの存在を無視するかのように振る舞ってきた。だからの、イニシャル・トークとも言える。

でも、考えてみれば、両者の大目標はたとえば「世の中を元気にしたい」といったように同じものであるはずだ。その大目標を達成するためだったら、必要な基礎データなどは、どんどん開示して共有していけばいい。真の競争は、そこから先のアイデア勝負なのだから。「それこそが、競争と共創のちがい、なんじゃないでしょうか」。為末さんの理想とするパートナーシップは、お互いを補完しあい、お互いを高め合っていく、ということなのだと改めて感じた。

パネラーのお二人の緊張が解けてきた中盤、為末さんから少々いじわるな質問が飛んだ。「正直、ひらめきと才能で生きてきたアスリート社長の扱いに、苦労されることは多いでしょ?大丈夫ですよ。そこは編集部のほうで、うまくカットしてくれるみたいですから」「まあ、ぶっちゃけ、苦労がないと言えば嘘になります」ということで飛び出した話の詳細については、為末さんによる紳士協定にのっとって割愛するが、お二人のコメントを一言でまとめると、アスリート社長ならではの直感力と行動力に翻弄されながらも、それを具現化することを心から楽しんでいる、といった印象だ。

そのためには、経営学のみならず、マーケティング、クリエイティブ、デジタル、あらゆることを自分自身も勉強しなければならないし、そうしたプロのパートナーが欲しいのだ、とお二人は口を揃える。「ようするに、暴れ馬の手綱を握っているのは、あくまで僕だ。そういうことですね」。為末さんの軽妙な締めで、予定時間を大幅にオーバーしたウェビナーはお開きとなった。

ウェビナー登壇者(第一部/第二部)による記念撮影の様子

津村氏によるウェブ電通報連載コラムは、こちら。

為末大さんを中心に展開している「アスリートブレーンズ」。アスリートが培ったナレッジで、世の中(企業・社会)の課題解決につなげるチームの詳細については、こちら。

本連載は、2020年12月9日に行われたウェビナーの主催者である日比昭道氏(電通 3CRプランニング局)白石幸平氏(電通 事業共創局)の監修のもと、ウェブ電通報独自の視点で編集したものです。