「オリジナリティー」を持つ"元気な会社"のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第8回は、日本最大の産業「製造業=ものづくり」にイノベーションを起こす「CADDi(キャディ)」のユニークなアプローチに迫ります。

日本のGDPの約2割を占める製造業。そこに根づく大きな課題に取り組み、変革を起こそうと挑むのがCADDi(キャディ)だ。歴史の長い重厚長大産業のイノベーションに、彼らは先端技術と、地道で人間らしいアプローチの両立で臨んでいるという。DX(デジタル・トランスフォーメーション)という言葉が広く浸透する中で、テックとヒューマンの理想的な共存は、今後あらゆる産業の課題になっていくだろう。そのヒントを求めて、CEOの加藤勇志郎氏に話を伺った。

文責:関遼(電通4CRP局)

「あるべき姿から逆算して、ビジネスモデルを提案する」「そのために、デジタルをあくまで手段として取り入れている」と語る加藤氏。歳月をかけて磨き抜かれた職人の技とプライドにエールを送る、送りつづける。そこから見えてくる理想こそが、CADDiの描く未来像なのだ。

革新は地道な作業から生まれる

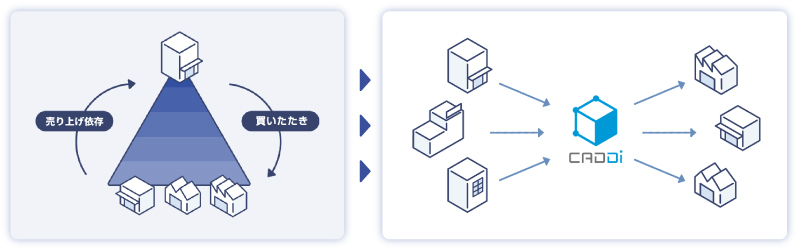

加藤CEOが着目したのは、ピラミッドにも例えられる製造業の「下請け構造」だった。大企業はパーツごとに発注を行い、請け負った企業は、パーツに必要な部品をさらに下請けの企業に発注する。その中で、いわゆる「買い叩き」が起きる。また「古い付き合いだから」といった理由で契約が決まり、優れた技術を持つ会社がどれだけ努力しても仕事が取れないこともある。「それって理不尽ですよね?」加藤CEOは言い放つ。

CADDiが取り組むのは「調達のイノベーション」だ。優れた技術を持つ町工場のネットワークをつくり、製造業者とマッチング。部品の図面データをアップすると、「いくらで作れるか」「どこに頼むのが最適か」が、独自開発の自動見積もりシステムにより提示される。調達にかかる人的コストを劇的に下げるだけでなく、一つひとつの町工場が、自分たちの強みに応じた最適な仕事、最適な報酬を受けられるようにすることで、製造業全体の効率化・活性化を目指す。

東京大学卒業後、2014年に外資系コンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。2016年に同社マネージャーに昇進。日本をはじめ、中国・アメリカ・オランダなど、製造業メーカーを多方面から支援するプロジェクトをリード。重工業、大型輸送機器、建設機械、医療機器、消費財等の大手メーカーに対して売買・調達改革をサポートしつつ、IoT/ Industry4.0領域を立ち上げ時から牽引。製造業分野の持つポテンシャルを解放するべく、2017 年11月にキャディを創業。

「大それた提案だとは思ってました。でも、現場の実態を知り、仮説を立てて一つひとつを検証していけば、必ず変革は起こせるはずだ、という確信がありました。秀吉の一夜城ではありませんが、革新は地道な作業からしか生まれませんから」。

ものづくり産業のポテンシャル解放

加藤CEOは「ものづくりのポテンシャル解放」という言葉をくりかえし語った。私たちがやりたいことはその一点に尽きる、とも。

「たとえば中華料理屋で働く、ニンジンを切るのが異様に上手い料理人がいたとします。その技術は、中華でだけ通用するものじゃない。フレンチでも、和食でも、立派に評価されるべきですよね。そのマッチングが上手くできれば、ものづくりの仕組みが根本から変えられる」と加藤CEOは語る。

「そしてニンジンを切ることに長けた企業はその技術に特化すべきで、苦手なたまねぎを刻む必要はありません。なぜなら、尖れば尖るほどイノベーションは起きやすくなるから。そうしてものづくり産業を、強みに基づいたフラットな構造に変えていく。それが僕の考える“ポテンシャルの解放”なんです」。

テクノロジーは手段に過ぎない

「大切なのは『ものづくりのポテンシャル解放』という目的達成であって、そのためにアナログが一番有効なら、僕はいつだってデジタルを手放します」。

CADDiの特徴のひとつに「Whole Product」という考え方がある。狭義のプロダクト製造だけでなく、納品責任も含むオペレーション全体にCADDiが関わり、事業課題を解決していくというものだ。「それらを一元管理できるという意味で、デジタルはとても有効な手段ですが、あくまで手段です。ものづくりのデジタル化は目的ではありません」。

合理的な解としての「至誠」

加藤CEOの経営哲学を象徴することばに「至誠」がある。自宅には「至誠」の書が大切に飾られているという。「もちろん道徳的にという面もありますが、どちらかというと至誠は、合理的な結論なんです」。

下請け構造の負の側面を形づくる2つの要素、それが「不信」と「バッファ」だという。「どうせもっと安くしろと言われるだろう」「もっと早く作れと言われるだろう」、発注を受ける側のこうした不信は、そのまま「ちょっと高めに出しておこう」「期間を長めに取っておこう」というバッファにつながる。下請け構造の中で、この不信とバッファが連鎖していくと、結果的に大きなロスが生まれ、製造業全体の競争力が低下する。

この不信を突破し、余計なバッファが生まれることを防ぐのが、至誠の精神だ。CADDiは町工場と製造業者のいずれに対しても、「駆け引きをしない」ことを最初から伝え、その合意があった上で初めて取引をスタートさせる。そして将来のビジョンを議論し、共通目標を設定しながら、仕事を進めていく。先端技術と、人間の信頼。2つを両立させることで、CADDiは重厚長大産業の変革に挑む。

フィロソフィーは経営を簡単にする

「いつだったか性格診断を受けたことがあって、自分は『改革者』という結果が出たんです。あるべき理想を達成することにモチベーションを抱くタイプです」。

企業の経営にはさまざまなタイプと言われるが、加藤CEOが目指すのは「フィロソフィー型」の経営だ。目指す理想を明確に掲げ、仲間と共有し、その達成をあらゆる価値判断の基準に置く。事業から人事採用に至るまでの全てに、一貫したフィロソフィーを持つ。「人生観は人それぞれだと思っているので、愛社精神を押し付けるみたいなことはしません。ただ、チームの間でフィロソフィーが共有できていれば、意思決定のスピードが速くなるし、ブレも少なくなる。経営が簡単になるんです。これも論理を重ねた先の結論です」。

全ての社員が共有する「ものづくり産業のポテンシャル解放」、その達成に向けて、CADDiの挑戦は続く。

「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第8回は、DXの力でモノづくりの構造改革に挑む「CADDi(キャディ)」をご紹介しました。

season1の連載は、こちら。

「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。

【編集後記】

取材の終わりに、編集部から加藤CEOへ一つの質問を投げかけてみた。「加藤社長は、ギャンブルというものを、どのようにお考えですか?」と。

経営とは、とても理知的なものだ。数学的といってもいい。想定されるリスクを可能なかぎり最小化し、あらゆる無駄を省いて、数値としての結果を出す。その結果とは、何なのか。経営者の多くは「つまるところ、お金である」と言うのかもしれない。でも、加藤CEOは、理想的な社会の仕組みをつくることが目的であって、デジタルは(あるいはお金も?)その目的を達成するための一手段に過ぎない、と言う。そこに、論理の破綻は一分もない。

一方で、「経営=ギャンブル」という要素も、否定できないことだと思う。二つの選択肢があるとして、どれだけ分析をしても、その選択に優劣がないことが分かる。時間は、ない。そうなった時に求められるのは、理屈を超えた「勝負師としての勘」ではないだろうか。

そんな意地悪な質問にも、加藤CEOは至って冷静だった。「ご質問の意図は、よく分かります。でも、経営とギャンブルは、真逆の関係にあると思う。大切なことは、一つひとつの冷静な判断と、それを実行することの積み重ね。ギャンブルに例えるならば、正しいベットを続けること、です。その意味では、スポーツとか音楽といったもののほうが、むしろ経営に近いのかもしれません」。恐るべき29歳(取材時)だ。

この記事は参考になりましたか?

著者

関 遼

株式会社 電通

第4CRプランニング局

プランナー

東京大学経済学部卒業後、電通入社。戦略策定からクリエーティブまで、一貫したプランニングを得意とする。D&AD Graphite、SPIKES Grand Prix、SABRE Global Top 40、その他各種広告賞受賞。