コロナ禍で変容した生活者のサステナビリティ意識と企業のパーパス・ブランディングのあり方を模索する本連載。

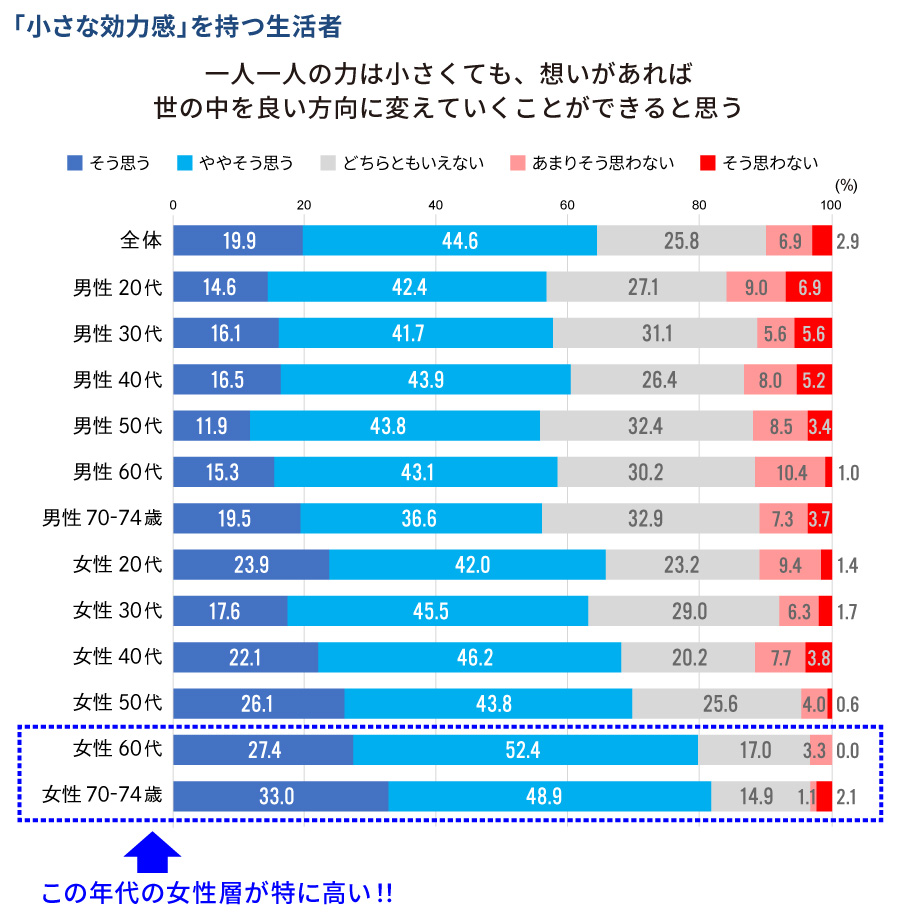

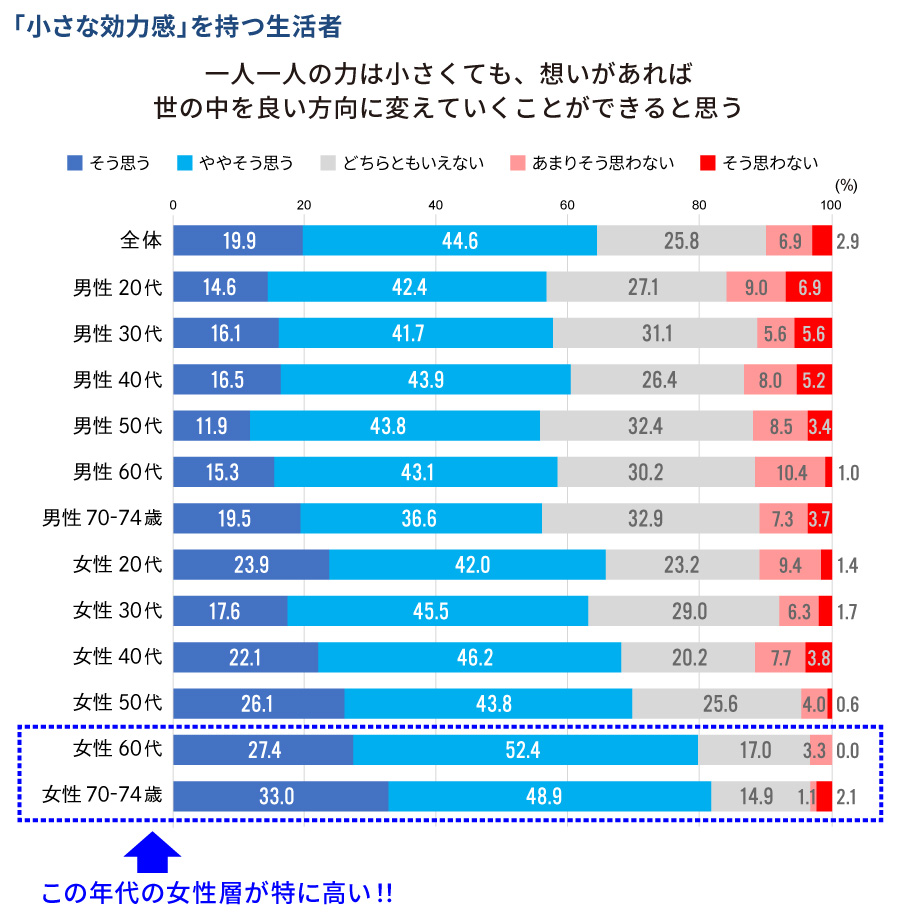

第3回では、電通が実施した意識調査で明らかになった「一人一人の力は小さくても、想いがあれば世の中を良い方向に変えていくことができると思う」という生活者の意識を「小さな効力感」と名付け、それがこれからの企業と生活者の共創の鍵となっていくことについて紹介しました。

さて、その「小さな効力感」ですが、今回の調査結果から、年代が上の女性層、特に60代以上の女性層で高いことが分かりました。

電通「“サスティナビリティ”や企業/ブランドの“パーパス”に関する意識調査 2020」より

そこで今回は、この調査結果を起点にもう一歩踏み込み、この60代女性のインサイトや共創のヒントを探るべく、日本フィランソロピー協会理事長の髙橋陽子氏をゲストに迎え、電通の大内櫻子と梅津弓子がインタビューを行いました。

公益社団法人日本フィランソロピー協会 理事長 髙橋陽子氏

【公益社団法人日本フィランソロピー協会】

1991年、活動開始。日本企業のCSR黎明期から現在に至るまで、多くの企業のフィランソロピー(社会貢献)の推進を支援してきた、業界の草分け的存在。毎年恒例の「企業フィランソロピー大賞」の運営団体としても有名。近年は「誕生日寄付」プログラムなど、独自の社会貢献事業を通じ、一般生活者にも広くフィランソロピーの啓発を行う。2021年4月、各界の識者との対談を通じて人間が持つ「共感する力」の本質に迫る書籍『共感革命 フィランソロピーは進化する』を刊行。

協会ホームページ:https://www.philanthropy.or.jp/

「今なら社会の役に立てる!」

梅津:髙橋様は日本フィランソロピー協会の活動を通じて30年以上にわたり、生活者と企業の共創を導いてこられました。また、ご自身も社会貢献に携わり、同世代の人々の社会参加も間近で見てこられたと思います。

私たちは、企業が今後社会をより良くしていくための共創のパートナーとして、60代女性こそ有力なのではないかと考えているのですが、髙橋様はこの年代の特徴をどう捉えていますか?

髙橋:今の60代が生まれたのは昭和27〜35年ごろ。男女雇用機会均等法で女性の社会進出が促進される前の世代で、まだ専業主婦が圧倒的に多い年代です。戦後から男女平等は叫ばれていたものの、いざ、ふたを開けてみると女性が働く場所の選択肢は少なく、社会に対する自己効力感を持ちようがなかった人がほとんどです。しかし、心のどこかでずっと社会の役に立ちたい、自己実現したいという思いは常に持ち続けていたのだと思います。

それから数十年がたち、女性が当たり前のように社会参加する時代が訪れました。60代女性の効力感が高い背景には、「今なら社会の役に立てる。やっていい時代だ」という思いと、「私なりに子育て、家事、近所づきあいや親戚づきあいを苦労してやってきた」という、失敗体験も含めた自信があるのではないでしょうか。

大内:実際に、NPOやボランティア活動で活躍されている60代女性は多いようです。もともと女性は、地元に根ざしてPTA活動や子どもへの本の読み聞かせ活動を行うなど、身近な社会への貢献度は高かったと思いますが、社会環境の変化とともに、彼女たちが接する社会の面積が徐々に広がっているのかもしれません。

髙橋:60代女性には“共助”の精神が根付いているのではないでしょうか。子育てに関しても、特に都会では核家族化が一気に進みましたが、今ほど社会的なセーフティーネットが整備されていなかったので、近所で助け合わないとやっていけないのが現実でした。

私も子どもを幼稚園に通わせながら働いていたとき、子どもが熱を出したので近所の友人に預かってもらったことがあります。でも、その友人の子どもに風邪をうつすわけにはいかないので、友人は、また別の家庭に自分の子を預けてくれたんです。そうやって助け合いながら、なんとかやりくりしてきた世代なので、目の前で困っている人がいたら助けようという気持ちになるのかもしれません。

梅津:そういった中で女性たちは「社会」を「自分の暮らしと地続きの感覚」で捉えることに比較的慣れているのかもしれませんね。

そのような背景もあるのでしょうか。昨今はコロナ禍を機に見えてきた社会課題、生活に困っているシングルマザーの方々の支援や、例えば生理の貧困の問題など、地域で率先して活動している方の姿をよく目にします。

ちなみに、以前テレビで、大阪の中高年女性の方々がホームレス支援活動を行う様子を見たことがあります。“尊いおせっかい”が社会課題を解決する、と言ったらよいでしょうか。

どうしても遠慮したり躊躇しがちな、他人の人生に踏み込むような領域に、あえて乗り込んでいく勇気と深い包容力。人生でさまざまな経験を積んでいるからこそ持てる強さなのだと感じました。私もそのようなおばちゃんになりたい!と、これから年を重ねていく自分に、前向きで高い目標を与えてもらった出来事です。

髙橋:あくまでも個人的な感覚ですが、いのち・平和・正義といった事柄に、本能的に反応する女性が多くいるように思います。

また、女性に限らずですが、60代の方々は高度経済成長をリアルに体験し、バブルとバブル崩壊、リーマンショックや東日本大震災、そして新型コロナウイルス流行と、さまざまな時代の変遷を経験してきました。だからこそ、いろんな立場の人のことを考えられるのかもしれません。多くの変化を見て知っているからこそ、共感のポイントをたくさん持っているのでしょうね。

女性がボランティアを始めるきっかけの一つが、夫の退職!

大内:社会の変革を先導する人は少ない世代かもしれませんが、組織やコミュニティーと一緒に身近な部分から具体的に何かを良くしていく。ある意味、身の丈から始まる感覚であることが多いかもしれません。

髙橋:身の回りのことへの感受性の高さに加えて、時代の変化も60代女性に活力を与えていると思います。例えば、これまで多くの女性が担ってきた家事・育児は、マイナスをゼロにする仕事だとか、経済的な評価につながらない仕事だといわれてきました。でも、時代が変わって家事・育児の価値が見直されたことで、「私たちがやってきたことは価値があることなんだ」と再発見できたことは大きいのではないでしょうか。

大内:確かに、時代が変わり、さらに「人生100年時代」という感じ方が生まれたことで、「自分たちはまだまだこれから」と社会参加を始めるケースはありそうですね。

髙橋:ちなみに、女性がボランティアを始めるきっかけの一つが、夫の退職なんです。夫が一日中家にいると、いろいろ言われるし、ご飯を毎日3食用意するのも面倒になる。そこで、外出する口実としてボランティアを始めるのです(笑)。そのうち夫も付いてきたり、手伝わされたりするので、男性がボランティアを始めるきっかけも、妻の影響というケースが多いです。

梅津:それは面白い現象ですね。企業の共創パートナーとして60代女性が有望だと思っていたのですが、結果的に旦那さまも巻き込むことができれば、さらなる効果が期待できますね。

60代女性が輝く“出番づくり”の力量が問われる

梅津:ここからは、60代女性に企業はどのようなアプローチをすべきかを考えてみたいと思います。最近、日本フィランソロピー協会から出版された本『共感革命 フィランソロピーは進化する』の中で、「日本人に必要なのは、“居場所”と“出番”」という言葉が印象に残っています。

公益社団法人日本フィランソロピー協会『共感革命 フィランソロピーは進化する』中央公論事業出版,2021

髙橋:「居場所と出番」は福祉でよく使われる言葉です。60代女性に寄せて考えると、家の中に「居場所と出番」があるだけでなく、家の外にも、彼女たちが輝く出番を用意することが重要です。特に子育てが終わった世代ですから、社会の中で、自分が役立つ出番があることで、人生に広がりを感じられ、一人の人間としての幸せを感じることができるのではないでしょうか。

例えば、2020年度「企業フィランソロピー大賞」で入賞したそごう・西武は、お店に履かなくなった子ども靴を預かるカウンターを設置し、集まった靴を途上国の子どもたちに配布しています。

洋菓子ブランドのアンリ・シャルパンティエは、お菓子を1個減らした詰め合わせを通常価格で販売し、1個分の材料・資材などの費用にあたる金額を東日本大震災の復興支援団体等への寄付、奨学金によるパティシエ育成などに活用しています。これらの取り組みは、お客さまが社会貢献する“出番”をつくっているわけです。

大内:面白いです。大げさな出番ではなく、お客さまにとって身近な出番であることもポイントですよね。

梅津:確かに、いきなり社会貢献やボランティアといわれると構えてしまいますが、身の回りの小さなこと、自分と関係があることから始められるのは重要だと思います。日本フィランソロピー協会が普及活動をしている「誕生日寄付」にも通じるものがあります。

髙橋:そうですね。自分の誕生日や結婚記念日などに、子どもや孫、次世代の子どもたちの未来のために寄付をする。自分の誕生日や記念日が、誰かのためにも大切な日になるのは素敵なことだと思ってスタートしました。

梅津:365日、誰かの効力感が常に実現されていく。この企画はすばらしい!

髙橋:ロンドンのある街で、低所得者向けに食事を提供している施設があって、そこでは時々誰かが「今日は、私の誕生日だから」と言って、食材をキッチンに持ってくるという話を聞いたことがあります。決して大げさではないけれど、「ありがとう」「おめでとう」のやりとりの中に、さりげない優しさや奥ゆかしさがある。これは、日本的な価値観とも通じるものがあると感じます。

梅津:なるほど、その「さりげない優しさや奥ゆかしさ」と効力感を掛け合わせる…これも、プランニングのヒントになりそうです。

年齢と共に利他的になるのは合理的!

大内:先のご本では、「年齢と比例して、人は利他的になる。高齢化社会とは、幸せな人が増える社会」といった言葉もありました。

髙橋:年を取ると利他的になるのは、ある意味で合理的なんです。体がどんどん弱くなって老けていく自分を見ていてもロクなことはありません(笑)。だから、自分を見つめるよりも他人に目を向けてがんばったほうが結果的に健やかで元気に過ごせます。

梅津:それは面白い視点です。そう考えると、一人一人が他人のためにがんばった結果を見える化することも大切なのでしょうか?

髙橋:役に立ったことを可視化することは大切ですが、必ずしも細かく数値化する必要があるとは限りません。「やってよかった。次もがんばろう」という満足感とともに、より良い社会になっていくよう強い願いを持つことに意味があると思っています。

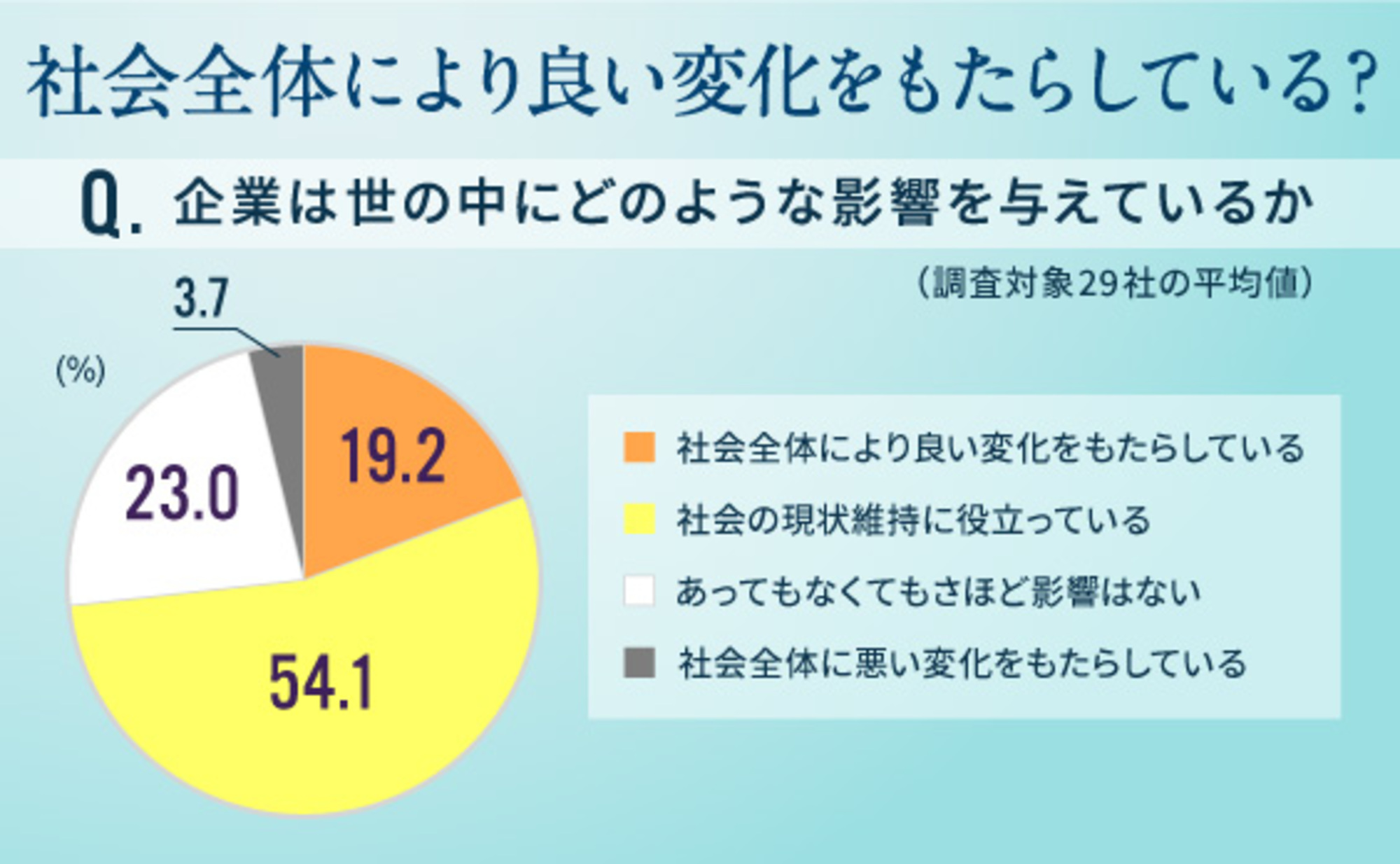

それは企業側も同じですよね。一橋大学の野中郁次郎名誉教授は、インタビューの中で「オーバー・アナリシス、オーバー・プランニング、オーバー・コンプライアンスの三大疾病が日本企業を疲弊させた。それよりも、もっと大きなコモングッド(共通善:万人に開かれた普遍的な善)に向けて、人間が本来持っている野性味、創造性を解き放つ必要がある」と説いています。

KPIや成果はあくまでも手段。目先の成果だけにとらわれるのではなく、何のために存在するのか原点に立ち返り、それこそ、パーパスを問い直すことで、仕事のやりがいや面白さ、誇りが生まれ、それが存在意義のある企業の発展につながるのだと思います。

世代を超えた共感が社会を変えていく

髙橋:今の時代に求められるのは中途半端な改善ではなく、社会にインパクトをもたらすダイナミックな流れをつくること。そして、そのときに必要なのは、世代や属性を超えた人間としての共感や信頼、共通善に対する意識だと思います。

大内:「共感」を軸に、生活者と企業の共創を生み出していきたい。きれいごとに聞こえてしまうかもしれませんが、やはりそういったことを本日改めて思いました。

髙橋:あ、“きれい(ごと)”でいいんですよ。理想はきれいじゃないとね。そこに向かっていくものだから!

梅津:本日は、60代女性の「小さな効力感」に火をつけるツボやヒントになるお話をたくさんお伺いできました。

日々、広告コミュニケーションに携わる私たちは、ともすると「共感」の意味合いを非常に狭い領域でしか捉えてこなかったかもしれません。

しかし今、生活者と企業の共創を生み出す上で必要なのは、「その共感が拡がることで、人がより良く生きることができ、社会も変わる」という、よりスケールの大きな「共感」だと思います。そういった共感を生み出すことができた企業こそが、“同志”として人々から愛されていくのだと思いますし、私たち電通自身も、そういった本質的な「共感」を生み出していけるよう、コミュニケーションのスキルをもっと磨いていかなければならないと痛感しました。

髙橋様、ありがとうございました!

調査概要

“サスティナビリティ”や企業/ブランドの“パーパス(社会に対する志・社会的存在意義)”に関する意識調査

-

調査手法:インターネット調査

-

調査時期:2020年10月26~28日

-

調査エリア/対象:全国20~74歳男女2000人

-

調査機関:株式会社電通マクロミルインサイト