「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第13回は、徳島の老舗タクシー会社を母体に、全国のあらゆる移動手段に革命をもたらしつつある「電脳交通」。そのビジネスの本質に迫ります。

18歳から22歳まで、メジャーリーガーを目指して渡米していた近藤社長。夢破れ、故郷の徳島に戻った彼は、祖父が経営する吉野川タクシーに入社する。タクシードライバーとしてのスタートだった。そこで目の当たりにしたのは、わずか9台のタクシーで赤字経営を続ける会社の姿だった。

この状況を、なんとかできないものだろうか、と思ったという。自ら経営改革に乗り出してみれば、わずか数年でのV字回復を成し遂げた。行動力があって、スピーディで的確。同じ中四国エリアの地方都市に暮らす筆者にとって、この会社は明らかに異彩を放っている。今回、その謎を探りに、電脳交通の門をたたいた。

取材は、とても魅力的なものだった。ひとつの質問に対して、近藤社長からは落ち着いているが熱い言葉が次々とあふれ出す。インタビュアーとして、用意しておいた次の質問内容を忘れてしまうほどだ。物事に革新を起こす人というのは、そういうものなのだろう。あなたが、地方のタクシー会社の社長だったとしたら、今、このコロナ禍で、一体、なにをしますか?筆者には怖くて、想像することすらできない。

文責:手代木 聡(電通西日本)

心が折れる、ということを知った。

「メジャーリーガーへの挑戦に挫折したことも、もちろん大きかったのですが、帰国した徳島の家業の状態がそれ以上の衝撃でしたね。がく然としました」。インタビューの冒頭、近藤社長はこう漏らした。

タクシーというものは、手を上げればすぐに止まってくれる。米や水、電気やガス、トイレットペーパーくらい、当たり前でなんでもないものだ。その当たり前のライフラインが脆弱(ぜいじゃく)な基盤で運営されていることに、近藤社長は震え上がったのだと思う。

手を上げれば、いつもそこにタクシーがいてくれる。などというのは、幻想だ。実際、地方でのタクシーの9割ほどが電話で手配されている。電話、というところがポイントだ。そんなもの、アプリとかで呼べばいいじゃん。と、都会で暮らす若い世代の人は思うだろう。その常識、例えば徳島で暮らしているおばあちゃんに通用しますか?という話だ。「ああ、これは、僕なんかが挫折して落ち込んでいる場合じゃないと思いました」と近藤社長は当時を振り返る。

徳島市生まれ、メジャーリーガーを目指したアメリカ留学から帰国後、吉野川タクシーに入社、2012年に代表取締役に就任し、債務超過寸前の状態からV字回復を実現、2015年電脳交通を創業し代表取締役に就任。徳島大学客員教授。

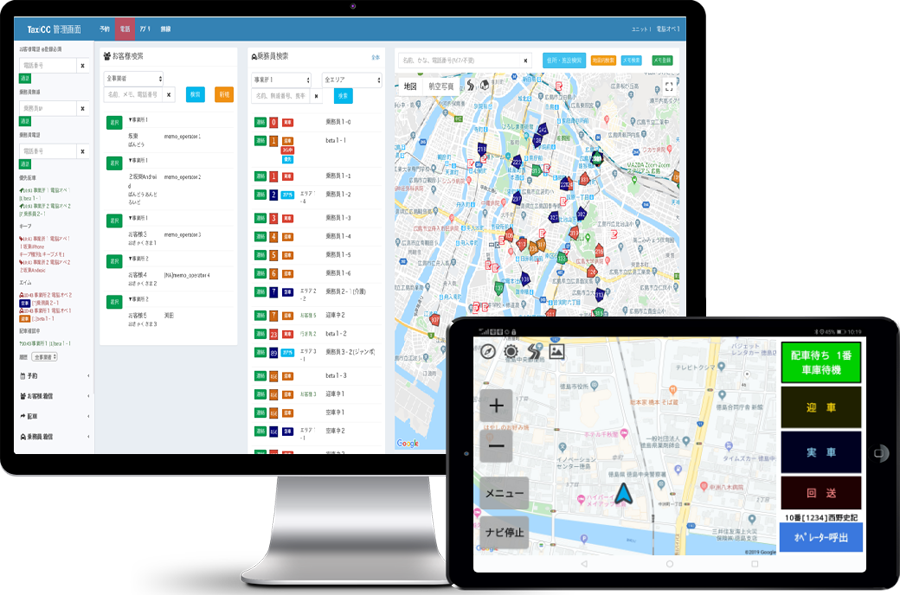

「電脳交通のサービスを一言でいうなら、タクシーの配車をいかに効率的にできるかということなんです」と近藤社長は言う。都会の駅前に並ぶタクシーの列、田舎の閑散とした駅前に1台も止まっていないタクシー、という状況をイメージしただけで、その無駄は、素人にも容易に想像できる。つまり、道端で手を上げればいつでも止まるタクシー、その代わりとなる体験にデジタルを使えないか、という発想だ。

仕組みそのものは、簡単だ。外国大手の流通会社の要領で、タクシーと人とをつないでやればいい。ここでいう人とは、お客さまもそうだが、運転手やオペレーターを含めた従業員全員のことだ。その簡単なことを実現するとなると、筆者のような凡人は思考が停止する。

需要は、ある。それをすくい上げる仕組みが、ない。

「コロナ禍でも、タクシーの需要そのものはあるんです。いわゆるビジネスパーソンが会社の社屋を出て、取引先へタクシーを飛ばす。夜は、歓楽街から、お疲れさまでしたーと、部長から順にタクシーへ乗り込む、といったようなケースは激減しています。が、足腰の弱ったご老人が、どうしても外出したい。小さな子どもや大きな荷物を抱えたお母さんが、目的の場所までどうしても今、行きたい。バス停や駅までの移動すら厳しい。というときに、頼りになるのはタクシーですよね?」そのタクシーをどうやってお客さまに提供すればいいのだろう、というところが近藤社長の発想の原点だ。

「タクシー利用の30%が法人。20%がいわゆる観光客。これらの需要はコロナによって、確かに激減しました。でも、残りの50%は、生活の足としてのタクシーなんです。ここの需要は変わらない。変わらないどころか、高齢化といったさまざまな要因から、むしろ増えている。デジタルを利用すれば、その悩みを解決できるのでは?というのが発想の原点です」

無線通信を利用したタクシー配車の仕組みは、タクシー業界に古くから根付いているやり方だ。最近では、スマホのアプリも出てきている。でも、それらを効率的に使っているタクシー会社はないし、アプリを器用に操れるお客さまも全国レベルで考えれば、ごくごくわずかだ。旧態依然とした、徳島の小さなタクシー会社がV字回復を図るには、これしかない、と近藤社長は考えた。

鉄道やバスは、タクシー会社にとってのライバルではない

「クラウド技術を使った配車システムを構築していく上で分かったことは、鉄道やバスはタクシー会社にとってのライバルではなく、むしろ、パートナーだということなんです」と近藤社長は言う。パートナーは、鉄道やバスだけではない。旅行会社や百貨店、学習塾や老人ホームに至るまで、ありとあらゆる企業が「人を輸送する」ということに課題を抱えている。そこにコミットすれば、田舎のタクシー会社でも社会をよりよいものにしていけるのではないか?というのが、近藤社長の思いだ。

「飛行機に乗って、目的地に着きました。その先のラストワンマイルを支えるのが、タクシーというのがこれまでの常識でしたよね?でも、タクシーとは、果たしてそれだけの価値しかないのか?Door to Doorで人やモノを運んでくれる身近な存在は、タクシーしかありませんよね?バスが通っていなく、自家用車もない、という状況で、秘境の温泉や絶景を楽しみたいと思ったら、移動手段はタクシーしかないじゃないですか」

近藤社長は「乗る前に運賃が分かる“事前確定運賃”がないのは、タクシー業界だけ」と指摘する。目的地で降りるまで料金が分からない。そんな乗り物は他にはない。だから、例えば旅行会社がプランを立てるときに、タクシーという移動手段をサービスに組み入れようとしても料金が分からないため躊躇(ちゅうちょ)してしまう。

「でも、実は2019年から一部のスマホ配車アプリを使えば、事前に運賃を確定するサービスも受けられます。でも、そんなことは、多くの人は知らない。電話一本で、同じサービスが受けられる環境がないかぎり、地方のご年配の方にとっては、なんの意味もない。ですから私たちは2021年から電話でタクシーを呼んでも事前に運賃を確定できるサービスを事業者向けに提供開始しました」

世の中を、俯瞰してみよう

「地方のタクシー会社の中には、経営改革をしなくても、決して大もうけはできなくても日々そこそこの売り上げが稼げるような会社も少なくありませんでした。そのため、なんとなく、今までのやり方を続けてきたのだと思います。僕は吉野川タクシーの経営再建の経験から「地方のタクシー会社の経営をもっと活性化できないかと思ったんです。今風にいえばDXということですが、発想の原点は、タクシーは人の幸せのために、もっと貢献できるんじゃないか、ということです」。近藤社長の話は、徐々にスケールが大きくなってくる。

採算の合わない事業というものは、どんどん切り捨てられていく。うまい魚を提供してくれる商店街の魚屋さんが、どんどん消えていっているみたいなことだ。でも、採算が合わないということと、顧客が求め、必要なサービスかどうかは別問題だ。「そこをつなぐのが、デジタルなんだと思います。世の中を俯瞰(ふかん)して、お客さまの心に本当に届き必要とされるサービスとはなんなのか?それを考えるのが、タクシー業にかぎらず、あらゆる業種の経営者の責務なのだと僕は思っています」

近藤社長によれば、俯瞰の視点にプラスして、企業としての責任や理念といった「内側への自らの問いかけ」が大事なのだという。それっぽい横文字のキーワードなど、瞬時にいくらでも思いつくが、一言でいえば「世の中を見渡した上で、覚悟を決める」ということだ。

街づくりこそが、タクシー会社の仕事

「将来的には、街づくり、いわゆる都市計画の中に、タクシー業界が入っていけたら、と思っているんです」と近藤社長は、将来のビジョンについて語った。日本国内にはおよそ23万台のタクシーが走っていて、約35万人の就労者がいる。コロナ前のデータではあるが、年間でのべ14億回の乗客を運んでいる。この数字だけで、タクシーとは単なる乗り物ではないんだな、ということがよく分かる。「“地域交通”という社会基盤を支える座組みを、もう一度、作り直したいんですよね」

タクシー会社の仕事は、単に人を運ぶことではない。街というインフラを支える仕組みをつくることなのだ、と近藤社長は言う。そこでポイントとなるのが「デマンド交通」という考え方だ。現状のバスとタクシーのちょうど中間くらいの存在。Door to Doorで柔軟に移動しつつ、バスのように複数の人間を運ぶ。地域のニーズに応えながら採算性もある交通手段。そんな構想を聞かされただけで、筆者はなんだかワクワクしてしまう。小さな子どもや、田舎のおばあちゃんの姿を想像して、ワクワクと同時に、なんだかちょっぴり涙ぐんでしまった。

電脳交通のホームページは、こちら。

タクシー事業者向け配車システムについては、こちら。

自治体・民間企業向けの地域交通ソリューションについては、こちら。

「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第13回は、徳島の老舗タクシー会社がきっかけとなって創業し、全国の暮らしそのものに革命をもたらしつつある「電脳交通」をご紹介しました。

「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第13回は、徳島の老舗タクシー会社がきっかけとなって創業し、全国の暮らしそのものに革命をもたらしつつある「電脳交通」をご紹介しました。

season1の連載は、こちら。

「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。

【編集後記】

都会で暮らしていると、タクシーなど(失礼!)会社や自宅から出て手を上げさえすればすぐに止まってくれるもの、という慢心がどこかにある。ところが、田舎の駅に降り立って、さてどうするか、という段になるとタクシーの姿が見当たらない。バスの運行表を見ても、一時間に一本しかない。その心細さを思い出すだけで、ゾッとする。

コンビニやスーパー、定食屋さん、飲み屋さんなどもそうだ。そんなものなら(重ね重ね、失礼!)一歩、街に出れば、いくらでもある。というのが、都会で暮らす人間に染み付いた常識だ。ところが、このコロナだ。今夜は、友達と飲みにいきたい気分だなあ、と思ったところで、店は開いていない。こんなにも、不安定な社会で暮らしていたのだ、ということをまざまざと実感させられた、というのが多くの人の本音だろう。同時に、当たり前のようにそこにあるものをリスペクトすることの大切さを教わった気がする。

手を上げれば、いつでもタクシーが止まってくれる。体調が悪くて、このままでは倒れてしまいそうだ、という時でも、いつでもタクシーが止まってくれる。その安心感を、全国各地に届けられないものだろうか、というのが、近藤社長が立ち上げたビジネスの骨の部分だと思う。

「経営の効率化」というものは、目的を達成するための手段でしかない。その目的とは、一体、何なのか。タクシー業界でいうなら、いつでも、どこへでも連れていってくれるという安心感だと思う。その安心感を届けるために、デジタルを使う。DXの本質とはこういうことなのだ、と改めて思った。

この記事は参考になりましたか?

著者

手代木 聡

株式会社電通西日本

コミュニケーションプランニングセンター

クリエーティブディレクター/コピーライター

東京の広告制作会社に勤務していたが、ローカルの広告の自由さに憧れて、2006年から電通西日本へ。地元の広告を、一般に公開して審査する広告展示会「岡山広告温泉」を主催。