無視されていたものに、無比の価値を

「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第28回は、人の声をフォント化する、という奇想天外なビジネスを大学在学中に立ち上げたというCoeFontという会社を取り上げます。声に価値を与えるとは一体どういうことなのか?早川社長に伺ってみた。

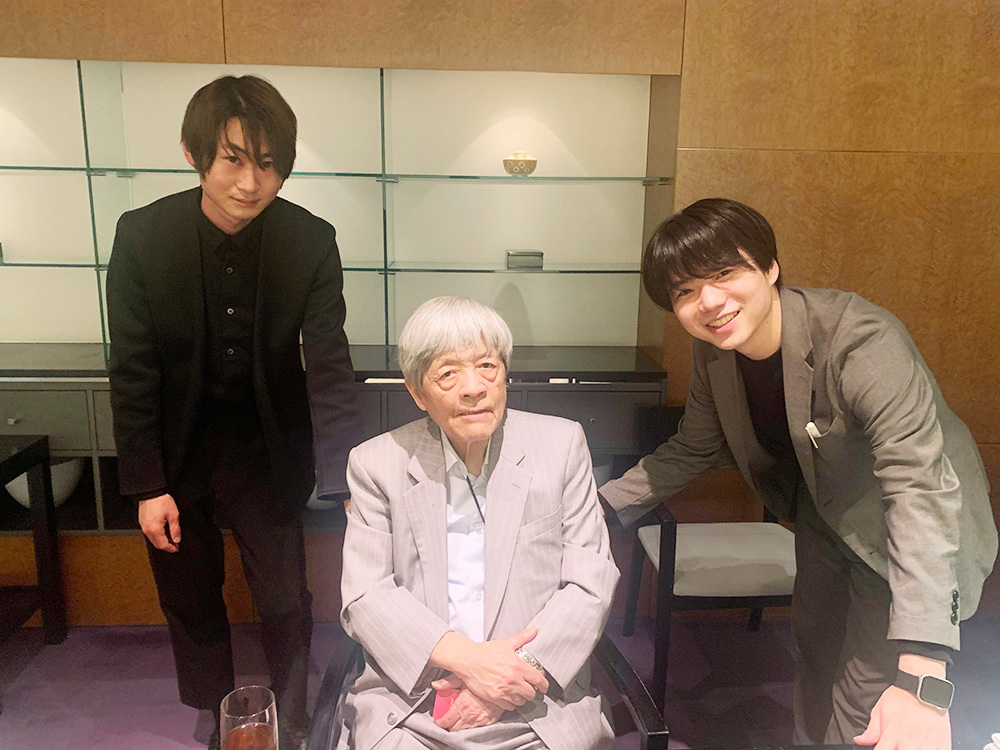

早川尚吾氏:CoeFont代表取締役CEO。2001年東京生まれ。幼少期はイギリスで育つ。高校時代に情報科学、特に、機械学習をスタンフォード大学の講義などで学ぶと同時に、個人事業主として働き始める。株式会社アースホールディングスと提携し、「AI Stylist(エーアイ・スタイリスト)」を企画・開発。2019年、「アプリ甲子園」で、第3位に入賞。2020年、株式会社CoeFontを創業。現在は東京工業大学情報工学系に在学中。孫正義育英財団生。

奇想天外、とはこのことだ。人の声に価値がある、なんてことには普通の人は気づかない。でも、考えてみればもっともなことだ。文字が発明される前は、人は声でコミュニケーションを取っていたのだ。声は個性。声は価値。

広告クリエイターの立場からしても、音声はとても大事だ。このナレーションを誰に頼んだらいいのだろう?そこにはどんな映像をあてて、どのように編集すればいいのだろう?といったような。声の価値。この話は、深いと思った。

文責:柴田修志(電通BXCC)

つまらないことは、したくない

いままでにあったようなものをつくっても、つまらない。と早川社長は言う。そこまでは、スタートアップ企業の社長がよく言うセリフだ。でも、早川社長は畳みかける。「さらにそれが、コピーされないということが重要なんです」

オリジナリティということなのだが、こう表現されるとぐっとくる。「私、オレ、こんなにすごいものを発明してしまいましたー」とやったところで、他人に簡単にコピーされるもの、そもそもの発明が誰かのコピーであったりするものに価値はない。

つづけて早川社長はこう言った。「ちゃんとバズらせることが、大事だと思います。自身がオモシロイと思っていても、世の中にオモシロイと思ってもらえなくては意味がないですから」

広告クリエイターが、よく陥るジレンマだ。夜通し考えて、ああ、この表現、イケてるぞー!みたいな気分になって制作したものの、世の中になにも響かない、みたいな。一晩かけて書いたラブレターが、翌朝起きたらしょうもないものだった、というような体験は誰にもあるのではないだろうか。

自分の声が、キライだった

「自分の声が、キライだったんです」と早川社長は言う。それが起業の動機だったのだと。考えてみれば、自分の声、好きだわーという人は、そうそういない。誰もが自分の声がイケてるのか、懐疑的な部分があるはずだ。でも、その声が、その人のキャラクターになっている。ああ、あの人の声だ。ということで、親しみとか懐かしさとかを覚える。その「声」には大いなる市場があるはずだ、と早川社長は考えた。

その発想が、すごいと思う。自分にはこれこれの才能がある。それを生かした仕事がしたい、というのはとても分かりやすい。ともすれば、天狗(てんぐ)にもなりがちだ。それに対して、コンプレックスから生まれたものは、強い。「こうしたい」「こうしなければ」という思いの熱量が根本からちがうからだ。

ディープラーニングこそが、大事

ここで「ディープラーニング」というキーワードが、早川社長から出てきた。ディープラーニングとは、日本語訳すると「深層学習」ということ。物事や現象を階層構造として関係づけて学習する、という手法だ。

ビジネスといわれると、多くのひとは「いつもお世話になっております」「このたびもよろしくお願いいたします」「どうです?近々、一杯」みたいなことをイメージしてしまいがちだ。そういうことではなく、物事を理性的、かつ体系的に捉えることが大事なのだ、と早川社長は言う。「たとえば、声のエンターテインメント性とか、声のクオリティとか、あまり考えませんよね?でも、そこを深く探っていくと、無限の価値が潜んでいると思うんです」

いかにも理系出身の発言だと思った瞬間、「声のクオリティに関するポイントとしては『彩り』ということだと思うんです」というコメントが出た。彩りを、階層化?すぐには理解できなかったのだが、ああ、それでAI(人工知能)なのか、というイメージが徐々に湧いてきた。

ビジネスとは、膨らんでいくもの

ビジネスとは、膨らんでいくものだ、と早川社長は言う。「正直いって、はじめは自分の欲望というか、興味本位で始めたものなんです。でも、たとえば医療方面でもこんな活用の仕方があるのだな、といったことに気づかされることが多くて」

いわゆる「ニーズの開発」ということだ。たいていのビジネスパーソンは、僕自身もそうなのだが、ニーズを開発しよう、開発しよう、とやっきになっている。そうではなく、自然とニーズが生まれた、というのがビジネスの理想形なのだと気づかされた。これには価値がある、と信じて取り組んでいれば、そこに賛同してくれる人は必ず現れる。

早川社長の話は、さらにつづく。「声の持ち主におカネが入る仕組みづくりが大事だと思うんです。プラットフォームづくり、というのでしょうか」。ああ、分かるなあ、と思った。地方のおばあちゃんが育てている野草が、高級料亭のお皿を彩る、みたいなイメージだ。えっ、この野草に、そんな価値があるの?みたいな。そうしたことを「声」を通じてプロデュースする、というあたりが、Coe Fontの本質なのだと思った。

ワクワクを、創造したい

早川社長のイメージは、どんどん膨らむ。「ユーザー投稿なろう小説に音声をあてはめたら面白いと思うんです」「チャットGPTも、どんどん取り込んでいけたらいいですね」といった具合だ。

広報担当の山田氏は「未来に希望が持てました、といったお客さまからの声が一番うれしいです」と言う。ワクワクを創造するとは、そういうことだ。広告業界でクリエイティブなセクションにいながら、ついつい忘れてしまいがちなことだと思った。

coefontのHPは、こちら。

「オリジナリティ」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第28回は、人の声をフォント化する、という奇想天外なビジネスを大学在学中に立ち上げたというCoeFontという会社を紹介しました。

season1の連載は、こちら。

「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。

【編集後記】

インタビューの最後に、そもそもフォントとは何なのですか?という質問をした。広告業界でもなじみのものだ。いわゆる文字のフォント(書体)だ。明朝とか、ゴシックとか。イメージとしては既製服のようなものだ。ありものの中からイメージに合うものを探してきてあてはめる、といったような。

早川社長の答えはこうだった。「画一的にするとか、そういうことを望んでいるわけではないんです。自身の声がキライだ、という話をしましたが、僕、字も汚いんですよ。でも、たとえば文字のフォントが自在に扱えたら、自身の満足感もあがるし、他人への印象も簡単に変えることができる」

フォントがあることで、「伝える」上での自由度が高まるということだ。クリエイティブな発想とは、そういうことなのだと改めて感じた。

この記事は参考になりましたか?

著者

柴田 修志

株式会社 電通

BXCC

電通入社後、営業職を経てコピーライターに。 TCC新人賞、ACCゴールドなど。最近は名刺に「コンセプター」を併記し、 コピーのみならず、言葉の領域を拡張中。