※この記事は、2023年11月20日「Business Insider Japan」で公開された記事を一部編集し、掲載しています。

IGP(Integrated Growth Partner)を標榜し顧客企業と社会の持続的成長にコミットするパートナーを目指す電通グループ。大手小売業がリテールメディア開発への取り組みを始める中、リテールメディアの立ち上げを支援する社内横断プロジェクト「dentsu retail unit」を発足した。

「生活者の買い物体験を豊かにしてクライアント企業の商品購入を促進し、小売業の売り上げ拡大に貢献する、という三方良しの実現はわれわれのミッションそのもの」というdentsu Japanの松永久グロースオフィサーが、リテールメディアを取り巻く現状と同社の取り組みを語る。

大手小売業がリテールメディア開発に取り組み始めた理由

小売業者が自社で独自に収集した顧客の購買データや行動データ(ファーストパーティー・データ)を活用し、広告を配信するリテールメディアに注目が集まっている。

生活者が商品を購入する小売業は、店舗に設置された広告ポスターやサイネージ、あるいは自社のアプリやウェブサイトなど、顧客接点となるメディアを保有している。これらのメディアに対する購買データを中心とするファーストパーティー・データを活用した広告や販促により、購買の促進や顧客との関係構築、ライフタイムバリューの向上に役立てるのがリテールメディアの目的とされる。

「リテールメディアが盛り上がってきたのはスマートフォン決済の普及により、購買データがIDベースで取得されるようになったのが大きなきっかけです。従来から店舗を含む小売業の自社メディア活用は行われてきましたが、取得した顧客IDの増加で購買行動の捕捉が可能になり、アプローチできる広告や販促商品が増え、商品購入者のライフタイムバリューを上げていける可能性に対して注目度が高まってきました」(松永氏)

リテールメディアの嚆矢(こうし)となったのは、米ウォルマートである。2015年にオムニチャネル化に着手した同社は、2020年には約10億ドルのリテールメディアの広告売り上げを達成し、2022年には前年比約30%増の27億ドルまで拡大している。

こうしたアメリカでの動きを見て日本でもリテールメディアへの参入が始まったが、徐々に彼我(ひが)の違いが明らかになってきたのが現在の状況である。

「2022年の米国のリテールメディア売り上げは408.1億ドル(約5.7兆円)に上り、135億円(CARTA HOLDINGS予測)とされる日本と比べるとまったく規模が違います。ただし、この数字には定義に違いがあります。日本のリテールメディアはコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどのリアルの店舗のアプリや店頭メディアの広告を指すことが多く、135億円の中には アマゾンや楽天などのECプラットフォームの広告は含まれていません。

一方で、アメリカでは米ウォルマートのようなリアル店舗のメディアに加えて、アマゾンをはじめECプラットフォームのスポンサード広告を含めてリテールメディアと呼ばれています。アマゾンのデジタル広告を含めれば、おのずと規模は大きくなるわけで、日本においてもECプラットフォームの広告を含めると、リテールメディアの市場規模は2600億円を超えてきます(「2022年 日本の広告費」より)。

また、日米では小売業を取り巻く物理的な環境の違いも大きく、広大な土地にリアル店舗が散在するアメリカは、近くの店舗に買い物にいける日本とは異なり、もともと高かったEC化率が、さらにコロナ禍で高まっており、日本とは差が広がっています。シンプルにいえば米国のリテールメディアはほぼECから立ち上がってきており、EC化率が相対的に低い日本が単純に米国の模倣をしても同様の成果は望めません。2022年の米国のEC化率は27%、日本は約9%で、約3倍の開きがあります」(松永氏)

「購買に近い場所で適切なメッセージを届ける」日本独自の進化が始まった

小売業のビジネス構造も日米では大きく異なり、米国では各市場で寡占化の傾向が強い。

しかも米国では、例えばウォルマートで有料のアプリ会員になると特典でエンタメサービスやガソリンの割引を利用できるようにして購買体験とユーザーメリットをひもづけ、約1.2億人を超えるアプリユーザーを獲得しているといわれている。これだけの人数へ購買データに基づくアプローチができるなら当然、クライアント企業はどんどん資金を広告や販促に投下するようになる。

一方、日本の小売業は米国と比べ寡占化が進んでおらず、各小売企業の売り上げ規模も相対的に低い。一社で獲得した顧客ID数は多くても数百万単位の水準にとどまるところが多く、クライアント企業が多額の資金を広告に投下するような状況にはなっていない。

ただし、日本の大手小売業ではID化が進んでいない代わりに毎日多くの人が実店舗に訪れることに着目し、ID化の取り組みを行いながら、その人たちに購買に近い場所で適切なメッセージを届ける戦略を取る企業も見受けられる。

「IDがなくてもお店に来店しているお客さまに対し、例えばその場でサンプリングやクーポンの配布、商品を取り上げたテレビ番組の紹介等で購買をプッシュできます。しかも昔とは違い、現在は数百万単位の人がアプリを使っているので効果検証は可能で、ID化されていない来店者に対してもマーケティング施策がどのくらい貢献したかが見えるようになっています。われわれの経験からも、購買に近い顧客接点での広告や販促メッセージは購買に強く影響をすることがわかっています。

したがってID化できていないからといってリテールメディアを諦める必要はなく、ID化を進めながら店舗側の強化や外部メディアとしてのテレビやデジタル広告を活用しようという独自の方向に日本は動き始めています。米ウォルマートでも市場を拡大してきたECや外部のデジタル広告に加えて、ここ1年ほどは、1.5億とも2億人ともいわれるリアル店舗来店者に対する店舗での商品陳列棚に設置されたデジタルサイネージや、セルフレジの画面での広告表示など、いわゆるインストアメディアの強化を始めています。

購買やライフタイムバリューの向上というリテールメディアの最終的なゴールの形は同じでも、リテールビジネスが置かれた環境の異なる米国と日本では上り方が違う、ということだと考えています」(松永氏)

リテールメディアの立ち上げで直面する課題と必要な支援とは?

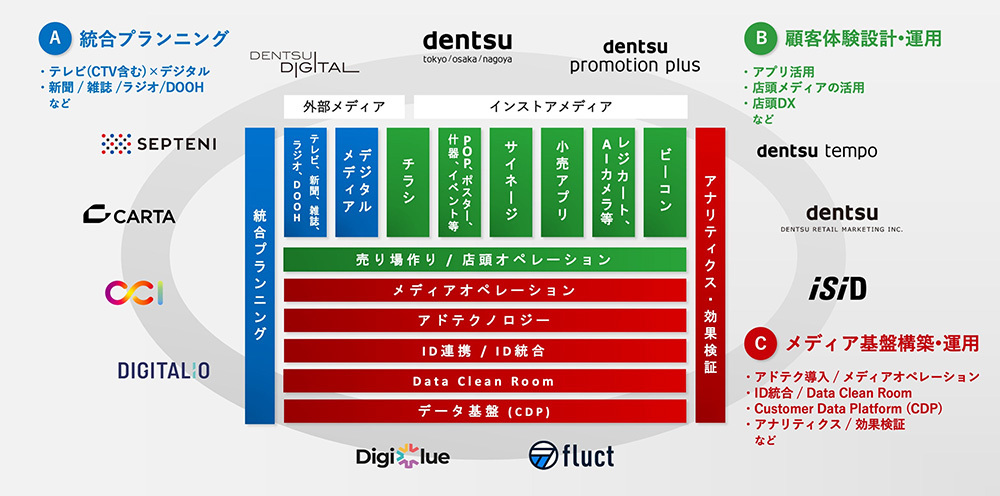

リテールメディアの立ち上げが各社で進む中、電通グループではこれまでに蓄積してきた知見やケイパビリティをさまざまなステークホルダーに提供するため、2020年にグループ横断でリテールメディアビジネスに対応するバーチャル組織を発足。さらに今年はこれをリニューアルし、社内横断組織「dentsu retail unit」を発足させた。

「われわれdentsu Japan各社は、リテールメディアという言葉が世の中に出てくるかなり前から、より商品が売れるためのさまざまなご相談を多くの小売企業から受けてきました。リテールメディアという文脈では、小売企業によって、広告ビジネスなのか、本業である商品販売に重きを置かれるのか、その両方なのかによって戦略が異なるのは当然です。われわれはそれぞれの小売企業が直面する課題に応じ、dentsu Japan各社のケイパビリティを掛け合わせてご支援しています」(松永氏)

「ご相談いただく課題としてはおおよそ三つに分類でき、一つは『アプリの顧客体験や店頭の買い物体験をどう設計すればよいか』という主にCX(カスタマーエクスペリエンス)に関するご相談です。

二つ目は店頭をメディアと捉えデジタルサイネージ等を活用した数店から数十店舗での実証実験で成果が確認できて取り組みを拡大する際に、複数のメディアやクライアントに対応するにはアドテクノロジー(広告を最適化するシステム)が必要になってくるので、そのサポートです。

三つ目はいわゆる外部でのデジタル広告や店舗メディアの配信と重ね合わせてリーチを取り、店頭へ顧客を誘引するためのテレビ広告。日本においても以前と比べ相対的に視聴率が下がっているとはいえ、米国に比較して圧倒的に視聴率は高く、首都圏も含めテレビCMや番組で流れた情報に基づいて商品が売れる力は強く、『店舗のことはやり切ったのでテレビの力を使いたい』あるいは『店舗のDX化に大きな投資はかけられないので、テレビとの連携を強めたい』といったご相談が多くあります」(松永氏)

一つ目の顧客体験の設計ではアプリのUIやUXの見直しからはじまり、小売アプリを用いた企画棚への誘導や商品とのインタラクションの設計、SNSなどUGC(ユーザー生成コンテンツ)のソーシャルリスニングに基づく棚割り開発等に加え、それらの顧客体験の結果をAIカメラにより計測し次の体験設計に生かすといったCX変革によるDX化の支援に取り組むケースが多い。

店舗の店内放送は来店客の購買を強くプッシュするといわれるが、「最近の人員不足の中でチラシの店内放送化をしたい。できれば標準語ではなく地域の方言で地域の商品をアピールしたい」との相談があり、電通グループが開発しているAIテクノロジーの導入を推進している事例もある。

また、「ECを強化したいが、多数ある商品の詳細ページを人力で制作するコストを削減したい」との課題に対しては、電通グループはGenerative AIを使った商品詳細ECページを自動生成するシステムを開発している。

二つ目のアドテクノロジーの導入では、すでに小売企業がメニュー化しているID単位での購買データを活用した外部のデジタルメディアでの広告配信と、デジタルサイネージや自社アプリでの広告を一元管理して、配信・効果検証をしたいという相談が非常に多いという。電通グループでは、小売企業のオウンドメディアにおける広告配信を管理する「リテールアドマネージャー」を開発し、外部デジタル広告配信やデジタルサイネージ等の仕組みとの統合もサポートしている。

複数メディアに複数のクライアントが広告を出稿するための統合的な管理の仕組みや広告配信在庫の最適化を実現するアドテクノロジーの実装と対で、効果検証の仕組みの構築も重要だ。電通グループは、2016年からクライアントやデータホルダーのファーストパーティ・データとプラットフォーム事業者の許諾済みのデータをセキュアな環境において統合的に分析ができるデータクリーンルームの開発と活用を進めてきた。

2023年度は約1000件のクライアント案件でデータクリーンルームを活用してきたが、これらの実績・知見をもとに複数のプラットフォーム事業者が提供するデータクリーンルーム環境での分析・運用を一元管理するシステム基盤「TOBIRAS(トビラス)」も開発。リテールメディアの本格化においては、複数の小売企業やデータホルダーでのTOBIRASの活用も進んでいる。

立ち上がりつつあるリテールメディアに対して、ナショナルブランドの広告主が安心して出稿するためには、メッセージ内容の公正性や各種法律に準拠した確認体制の構築が必須である。電通グループでは、マス広告やデジタル広告市場を各メディアの方々と一緒に立ち上げてきた経験と知見、体制を有しており、この領域においても積極的にサポートしていく姿勢だ。

三つ目のリテール企業とテレビ広告との連携強化も進めている。テレビメディアを起点に認知(集客)施策と、リテールアプリや店頭での販促(購買)施策とをブリッジさせたスキームを確立し、売り上げ拡大を実現。従来から行われていたテレビ広告に付随したリテール企画との違いは、リテールの顧客接点との連携により注力し、スケーラビリティを確保しながら、購買データでの検証を可能とする点だ。施策反応・購買反応の分析と改善の蓄積によって、将来は「購買に最適に寄与するテレビ×リテール施策の予測モデル」の構築と、それをベースとした効率的なサービスの提供も可能にしたい考えだ。

「小売業側のサポートと同時に広告・マーケティング会社である電通グループに対しては、クライアント企業からは、ブランド戦略やターゲット戦略の策定とともに、どのメディアにどれだけ出稿するとトータルでどれだけ生活者にリーチができ、それによってどれだけのお客さまとの関係を強化でき、商品が売れるのかを考える上流のプランニングに対する期待が強く持たれています。

世の中全体を俯瞰(ふかん)できるパネルデータや各種調査データに、われわれのパートナーシップにより活用できるID単位の購買データを用いることで全体のマーケティング戦略を策定し、その戦略に基づいて複数のリテールメディアと外部デジタルメディア、テレビ等を掛け合わせて統合的なプランニングをし、商品の販売を促進できるのが、われわれの価値であり役割だと考えています。

その結果をID化されているリテールメディアによって効果検証することで、全体のマーケティング活動の効果を推定し、さらにはID化されていないリテールメディアの次の施策につなげることもできます」(松永氏)

一方、生活者に対しては、例えばアプリやサイネージ、あるいは非デジタルのPOPなどを通じて今まで手に取らなかったような商品と出合う機会を提供することになる。さらにその人のID化がなされていれば、カスタマージャーニーの仮説に基づきレコメンデーションを行って、新たな商品に巡り合う機会を作る。

「電通グループが行っている自主調査では、店舗における非計画購買率が高い商品カテゴリーを把握しており、さらにその商品カテゴリーの購買決定要因が何なのかについても知見があります。

例えば、過去の購買履歴を分析することで、あるカテゴリーの商品を全く購入したことがないお客さまに対しては、価格が重視される商品カテゴリーであれば値引き率の高いクーポンやサンプリング施策、より商品内容が重視される商品カテゴリーであれば、値引き率は低くてもその商品の魅力をお伝えする情報を配信することができます。

このような商品ごと、顧客ID単位の販促施策に加え、テレビCMやデジタル広告の重複接触による安心感や信頼感を醸成することで新たな顧客開拓による需要創造も可能となります」(松永氏)

リテールメディアだけではないテレビなどのマスメディアを含めた適切なレコメンデーションにより生活者は買い物体験を豊かにし、メーカーは顧客のライフタイムバリューを上げ、小売店は来店者と売り上げを増大させる。そんな「三方良し」の関係を構築するために、“クライアント企業起点での具体的な”サポートをするのが電通グループの役割であると松永氏は力強く語った。

ただし、この領域は電通グループだけではなく、メディアオーナーである小売事業者を主体として、さまざまなデータホルダーやプラットフォーム事業者をはじめ、卸企業やテクノロジー企業、SIerなど、さまざまなプレーヤーの連携よって成し遂げられるものであろうと松永氏は最後に付け加えた。

(Business Insider Japan Brand Studio)

この記事は参考になりましたか?

著者

松永 久

株式会社電通グループ

dentsu Japan グロースオフィサー

電通入社後、データを活用した顧客企業のプランニングやコンサルティング業務、電通のプランニングシステムの開発に従事。メディアや小売企業、デジタルプラットフォーム事業者との新規事業開発に多数関わる。2016年より電通データ・テクノロジーセンターで、電通のデータ戦略の策定やデータ基盤の開発を担当。23年dentsu Japanのグロースオフィサー/Chief Data Officerに就任。dentsu Japanのデータ戦略策定、およびデータホルダーやデジタルプラットフォーム事業者とのアライアンス、データとテクノロジーを活用したソリューションやプロダクト開発を担当(工学博士)。