社会課題の解決にドンドン役立つ!? 言語学者 秋田喜美先生と「オノマトペ」の可能性を考えてみた

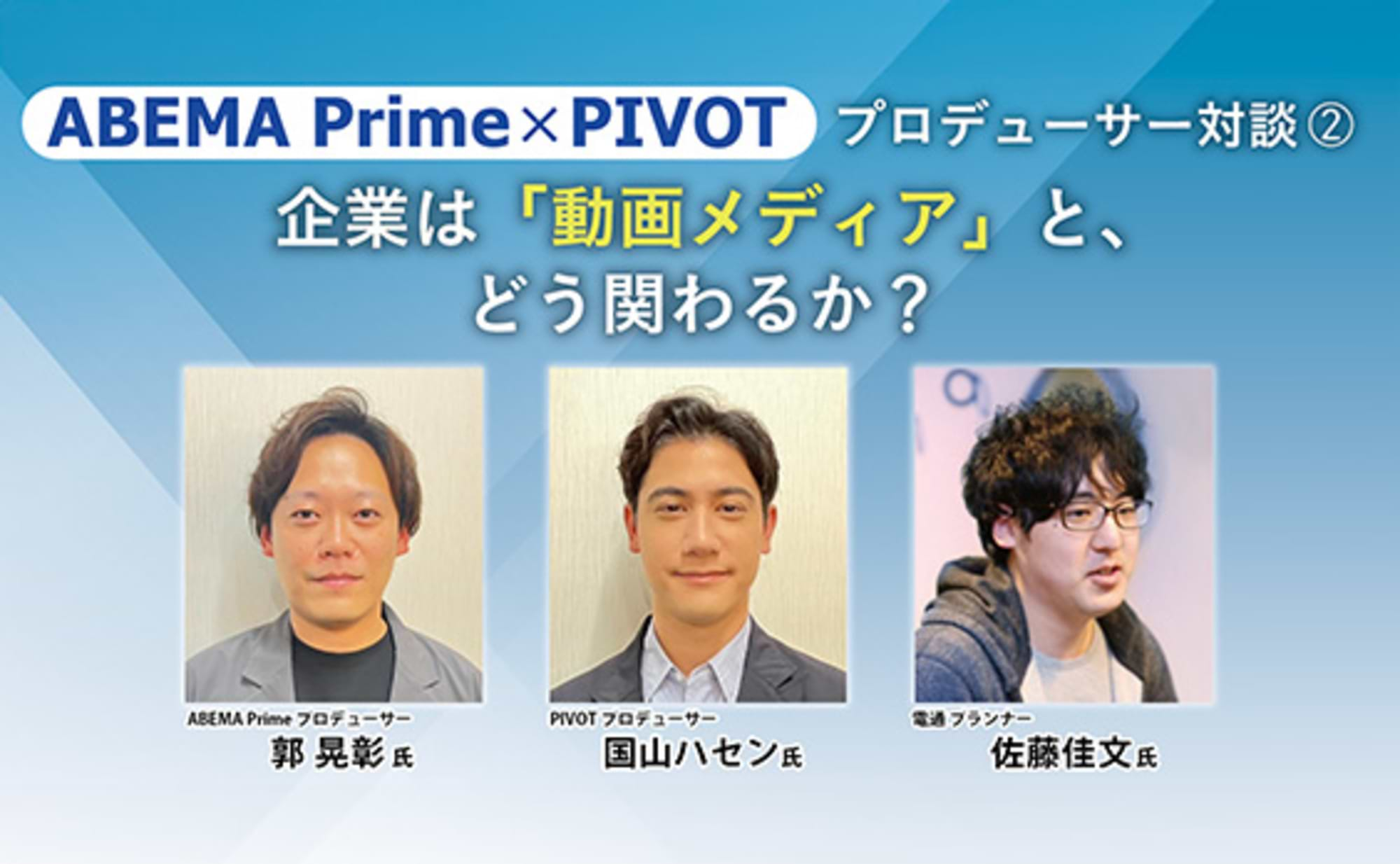

「キラキラ」「ワクワク」「フワフワ」……。私たちがふだん何げなく使っている「オノマトペ」は、さまざまな社会課題の解決に役立つ可能性を秘めています。本記事では、ITOCHU SDGs STUDIO主催「オノマトペ処方展」(2024年7月15日まで開催中!)を企画した、電通のプランナー・佐藤佳文氏と、コピーライター・並木万依氏、監修にあたった言語学者の秋田喜美氏(名古屋大学大学院 准教授)をゲストに、オノマトペの社会的な実用性について考えます。

【「オノマトペ処方展」他チームメンバー】

CD/プランナー 尾崎賢司氏、コピーライター 岩田泰河氏、アートディレクター 松下仁美氏、佐野茜氏、浅賀日菜子氏

「社会を良くすることば、お出しします。オノマトペ処方展」

「社会を良くすることば、お出しします。オノマトペ処方展」オノマトペについて五感で体験できるブースと学べるブースを設置。楽しみながらオノマトペの知見を深め、いろいろな可能性を探ることができる(概要はこちら)。

「オノマトペ」って、じつは便利で創造性豊かな言葉!

──本日はよろしくお願いします。取材にあたり、改めて「オノマトペ」という言葉を辞書で引いてみると、「音、声、物事の状態や動きなどを音で象徴的に表した、擬音語・擬声語・擬態語」などと説明されています。なんとなく、「ワンワン」とか「フワフワ」とか繰り返す言葉をイメージしますが、先生が考えるオノマトペの定義はどういったものでしょうか?

秋田:オノマトペは、擬音語、擬声語、擬態語のように、感覚情報を音で写し取った言葉だと考えています。ただ、定義については言語学者の間で意見が分かれます。例えば、「ゆっくり」や「きっかり」は、オノマトペと考える人と考えない人がいます。実際のところは、「これはオノマトペで、これは違う」と厳密に分けられない部分があります。

──定義は意外とフワフワしている、と。

秋田:そうですね。とはいえ、世界的に見て、日本語はオノマトペの数が特に多い言語とは言えそうです。海外では、韓国、インド、アフリカの言語などにも多く見られます。一説には、アニミズム文化、例えば石にも生命を見いだすような文化に、オノマトペが多いといわれます。「石が話している」と擬人化した結果、「コロコロ」という「声」を聞く、という発想です。ただ、これも一説にすぎません。

言語学的に重要なのは、日本語のオノマトペが主に副詞だという点です。「トボトボ歩く」の「トボトボ」は副詞で、「歩く」という動詞を修飾します。英語には、「トボトボ歩く」という意味の動詞「plod」があります。「トボトボ」と「歩く」をひっくるめて一つの言葉にしているわけです。副詞の方が動詞よりも語気が強まる傾向にあるので、日本語のオノマトペの方がオノマトペらしさを保ちやすいことになります。加えて、オノマトペ副詞は新たにどんどん作られるので、その結果、日本語の方が英語よりもオノマトペの数が多いのかもしれません。

──英語ではあまりオノマトペを使わない、と。

秋田:少なくとも子どもに向かっては、英語に限らず多くの言語でオノマトペ的な言葉を使います。英語なら犬の鳴き声は「bowwow(バウワウ)」など。でも、日本語のように大人に向かって使うかというと、そうではありません。ある調査では、日本語は大人の日常会話で6文に1回ほどオノマトペが出てくることが分かりました。それに対して英語は、話し言葉のデータベースを見ると約300文に1回出てくる程度です。英語より日本語の方が圧倒的にオノマトペを使う頻度が高く、日常的になじみのある言葉だということが分かります。

──なるほど。オノマトペにはどのような効果やメリットがあるとお考えですか?

秋田:メリットは二つあると考えています。一つは、いろいろな感覚を一語にまとめて効率よく伝えられることです。オノマトペは「多感覚的」なんですね。例えば、「サラサラの髪」という言葉は、触覚的にサラサラでもあるし、視覚的にサラサラに見えることも表現しています。あるいは、耳を近づけるとサラサラ聞こえると考えれば、聴覚的な情報も伝えていることになります。さらに、「心地よい」といった第六感的な情報も含んでいます。もし、オノマトペを使わずに表現すると「乾いていてなめらかで、風に細かく揺れる心地よい手触りの髪」といった長々としたものになり、コミュニケーションの効率が悪いですよね。

もう一つは、新たに作れる創造性があることです。最近、商品のコピーなどで見かけるのは、「フワモチ食感」や「ジュルとろ」など、二つの感覚を掛け合わせたオノマトペです。これらは、初めて聞いても日本語の感覚や経験があるとどんな感じか想像できるのが、面白いところです。

──オノマトペは、効率的であり創造性があるという点で、広告表現にも大いに活用できそうですね。コピーライターの並木さんは、ふだんコピーを考えるうえでオノマトペを意識しますか?

並木:意識しますし、コピーライティングにおいてとても頼りになります。オノマトペのすごいところは、バックグラウンドが異なるいろいろな人に対して実感を伴ってスピーディに商品の特徴や物事の状態を伝えられることです。象徴的な例として、少し前に、「ズーン」とか「モヤモヤ」などいろいろなオノマトペを使って、生理の痛みやつらさを可視化する広告があったことを覚えています。

佐藤:確かに、広告でも名作といわれるものの中には、意外とオノマトペが使われていますね。「ピッカピカの一年生」「ゴホン!といえば龍角散」、他にも「じっくりコトコト煮込んだスープ」など、いろいろ思い浮かびます。感覚に近い言葉なので、コピーライティングと相性がよさそうですね!

半径2m以内のコミュニケーションが、社会課題解決のきっかけに

──社会課題の解決という切り口でオノマトペに焦点を当てるというのは、これまでにない新しいアイデアだと感じたのですが、この「オノマトペ処方展」はどのような経緯で企画されたのでしょうか?

佐藤:オノマトペが社会課題の解決に役立てられるのではないか?と思ったのが出発点です。世の中ではSDGsの達成に向けたさまざまな取り組みがなされていますが、社会課題の解決というと、大きいテーマに挑むような、ちょっと構えてしまうところがありますよね。そうではなく、私は普段から、もう少し身近なところから負担なく取り組んでいけるような施策を考えることを意識しています。どうしたらSDGsや社会課題を自分ゴト化してもらえるのか。自分の半径 2m 以内にあるものが有効活用できると考えています。

──その一つが、言葉、オノマトペであると思ったのですね。

佐藤:あるとき、秋田先生の著書「言語の本質」(中央公論新社)を読んで、オノマトペの可能性を感じました。世の中の事例を調べてみると、耳が聞こえづらい人に向けてスポーツの競技音をオノマトペで可視化するプロダクトなども登場していました。そこで、オノマトペは多くの人に伝わるユニバーサル言語として社会実用性を秘めていると感じ、オノマトペの実用性や可能性をみんなで考えられる場をつくりたいと思い、この展示に至りました。監修は、オノマトペを20年研究している秋田先生と、認知科学の専門家である慶應義塾大学の今井むつみ教授にお願いしました。

──監修の依頼を受けたとき、秋田先生はどう感じられましたか?

秋田:オノマトペをテーマにした展示会や文学関係のイベントはこれまでにもありましたが、その多くがアート寄りな打ち出し方をしています。佐藤さんたちが企画したものは、従来のイベントとはコンセプトが違い、オノマトペの社会的な実用可能性を具体的に示そうとするものでした。その趣旨が気に入って、監修の仕事を受けさせていただきました。

監修を受けた理由には、オノマトペの地位向上もあります。オノマトペは、絵本によく出てきたり、子どもに向けて使ったりすることが多いせいか、「幼稚な言葉」というイメージを持たれていることをもどかしく感じていました。それに、オノマトペを使うと語彙(ごい)力が少ないと思われることもある。オノマトペと子どもを結びつけるのは正しくもあり、偏見でもあります。オノマトペを使えば、会話において表現が豊かになることもあるはず。オノマトペの良さをもっと知ってほしいという思いがありました。

並木:同感です。私たちもオノマトペを、少しでも社会的な価値を高めて、もっと活発に使える存在にしたいと考えていました。

──「オノマトペ処方展」のモチーフは薬局ですが、そのアイデアはどのように思いついたのでしょうか。

佐藤:私たちも、オノマトペというテーマを表面的に扱うのではなく、きちんと社会課題の解決の手段として見せていきたいという思いがありました。チームメンバーと議論していく中で、「オノマトペって、言葉の語感が薬みたいな響きがあるね」といった意見からアイデアが広がり、さまざまな社会問題に対しオノマトペを処方する薬局、というコンセプトに至りました。

会場は、オノマトペの体験ブースと学びのブースに分かれています。体験ブースでは、「カラダマトペ」「新薬マトぺ」「パパママトペ」「さわるかぐマトペ」など、世代を問わずにオノマトペを楽しく体験できるコーナーを設けています。学びのブースでは、オノマトペの基礎知識の他、「エキマトペ」や「ミルオト」など、すでに社会で活用されている事例を紹介しています。SDGsや社会課題の解決というと堅苦しくなりがちなので、フォトスポットなども作り、みんなが楽しめるよう、ポップな世界を意識しました。

(コーナーの一例)

・カラダマトぺ

体に違和感があるとき、体調が悪いとき、症状を上手に伝えやすくなるオノマトペを、人体模型を使って紹介。

・新薬マトぺ

友人関係やビジネス、SNSなどのさまざまなシーンでの実験的用法のオノマトペを「新薬」に見立てて紹介。

・パパママトぺ

親子でのコミュニケーションで役立つオノマトペを紹介。

・スポマトペ

握力、ジャンプ、長座体前屈の身体測定で、オノマトペの効果を実際に試すことができる。

・エキマトペ

駅のアナウンスや電車の音といった環境音を、AI分析でリアルタイムにオノマトペとして視覚的に伝える。

・ミルオト

スポーツの場面において、競技の音をリアルタイムでオノマトペに変換しモニターに表示。

・わたしの処方せん

オノマトペのスタンプを使って、自分の心の中を可視化してみることで、自己との対話を促すコーナー。

──企画を考える中でどんな発見がありましたか?

並木:私たちが選んだり作ったりした言葉がオノマトペかどうか、秋田先生に相談に乗っていただきました。その中で、「ぴえん」や「そっ閉じ」など、近ごろよく使われている言葉もオノマトペだと知り、オノマトペが日常生活に深く入り込んでいることを改めて感じました。「新薬マトペ」の企画では、秋田先生からもすてきなオノマトペを提案していただき、言葉ってこんなに広がるんだ!と学びになりました。

秋田:「新薬マトペ」の企画では、並木さんが提案されたオノマトペの使用法が斬新かつ気が利いているなと感じました。例えば、「人の話をポキポキしないで」というオノマトペの提案がありましたね。「ポキポキ」というオノマトペを「話の腰を折る」というニュアンスで使っている。そのようなオノマトペの拡張の仕方をこれまで考えたことがなくて、ハッとしました。

医療・育児・ビジネス・SNS……さまざまなシーンで使えるオノマトペ

──「オノマトペ処方展」を通して見えてきた、オノマトペの社会的な実用性とは何でしょうか?

秋田:一つは、立場が違ってもお互いを理解し合える言葉であるということです。オノマトペを使って体の状態を伝える「カラダマトペ」のコーナーがありましたが、例えば、病院で注射をするとき、どのくらい痛いのか詳しく伝えると、怖がられて、患者に納得してもらうのに時間がかかるかもしれません。でも、「チクッとしますよ」と言えば、それだけで我慢できそうな気がしますよね?体がつらいときもオノマトペを使えば、まわりの人や医師にスムーズに症状を伝えられそうです。実際、簡単な調査を行ったところ、「キリキリ痛む」のようにオノマトペを使う場合と、「絞られるように痛む」のように比喩表現を使った場合では、オノマトペの方が受け取る側の症状の理解に個人差が少ない、という結果になりました。

並木:ビジネス、SNS、友人関係、医療など、幅広い領域で使えるのもオノマトペの良いところですよね。例えば、育児では、抽象的で複雑な日本語は、言語が発達途上の幼児や、発達障害のある子には伝わりにくい。でも、オノマトペを使うとわかりやすく、親子でのコミュニケーションをスムーズにしてくれます。「オノマトペ処方展」の会場に来ていた3、4歳ぐらいのお子さんが、「さわるかぐマトペ」のコーナーでミントの香りを嗅いで、「お父さん、これスースーするよ」と言っているのを見たときは、「小さい子どもも自発的にオノマトペを使えるんだ」と、うれしく思いました。

佐藤:あの親子のやりとりを見たときは感動しましたね。

秋田:ろう者を助ける「エキマトペ(環境音を、AI分析でリアルタイムにオノマトペとして視覚的に伝える)」のアイデアは、外国人留学生や観光客との情報共有や感覚の共有にも活かせるかもしれません。日本語のオノマトペは漫画にもたくさん出てくるので、外国の方も興味を持ってくれます。ただ、「日本語のオノマトペはとても分かりにくい」という先入観もあります。そこで、駅のベルなど日常の音をオノマトペにしてアルファベットなどで表示することで、海外の方にとっては「日本人は、この音をこういうふうに聞いているんだ」という発見になったり、感覚の共有につながったりするのでは、と考えています。

並木:あと、ビジネスシーンでも役に立ちそうですね。例えば、「君の意見は的を射ていない」とストレートに言うと、きつく感じてしまう人もいるかもしれません。しかし、「意見がちょっとヒョロッとしているね」と言ってみると、柔らかいニュアンスで伝えることができます。

秋田:確かに、オノマトペは相手とのコミュニケーションのクッションになりますよね。

並木:オノマトペは、コミュニケーションツールやSNSでも良い効果がありそうです。チャットが長く続いてそろそろ終わりたいけど言いにくいときに、「そろそろスヤァします」と言えば、切り上げたいという意図が伝わる。特にSNSは、異なるバックグラウンドの人が集まるので、言葉が自分の意図とは別の意味で伝わってしまうことが少なくありません。そのときにオノマトペを使うと、自分の思っていることと相手が思うことの誤差が少ないというか、場を乱さずに相手と柔らかくつながれる感じがします。

秋田:オノマトペは感覚的でいいかげんな言葉だと思われがちですが、具体的に気持ちを伝えられる面もありますね。他にも、オノマトペは新たな言葉を作りやすいという特徴がありますから、新たなアイデアを創出することにも役立ちそうです。

頭をギュンギュンに回して、オノマトペの新たな使い方をドンドン広げていきたい!

──「オノマトペ処方展」の反響はいかがですか?

佐藤:SNSでも話題になっており、開催開始から約2カ月で1万5000人以上の来場者がありました。幅広い年代、特に若い方が多く来られています。私たちの予想以上にコンセプトが伝わっていて、「オノマトペの社会的な可能性を感じた」という感想も多くいただいています。

並木:海外の方も来ていましたね。インドネシアから来た方は、「日本語のオノマトペは特殊だから、それを楽しみたい」とおっしゃっていました。

──社会課題の解決に向けて、オノマトペの可能性を今後どのように広げていきたいですか?

佐藤:今回は「オノマトペ処方展」を東京で開催していますが、いろいろな場所で開催していきたいと考えています。それと同時に、コンテンツの内容を絵本にするなど、展示以外でも展開できればと思ってます。ご興味のある方は、どしどしご連絡ください!

並木:今回の企画を立てながら、オノマトペは、衣食住さまざまな場面に横展開ができるポテンシャルのある言葉だと実感しました。食育や防災など、オノマトペが役立つ領域を広げながら、私たちの生活がより良いものになる企画を考えるべく、みんなで頭を“ギュンギュン”に回していきたいと思います。

秋田:みなさんの斬新なアイデアで、オノマトペの社会的な有効性がもっと多くの人に認知してもらえることを期待しています。

──お話を伺って、オノマトペには社会課題解決の可能性があることが分かりました。本日はありがとうございました。

■「オノマトペ処方展」概要

主催:ITOCHU SDGs STUDIO

期間:2024年4月1日(月)~7月15日(月・祝)

会場:ITOCHU SDGs STUDIO GALLERY

(東京都港区北青山2-3-1 Itochu Garden B1)

入場料:無料

営業時間:11:00~18:00

混雑状況により入場制限をする可能性がございます。定員に達した場合、ご入場いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。

休館日:月曜日(※月曜日が休日の場合、翌営業日が休館)

全体監修:今井むつみ先生、秋田喜美先生

医学監修:武田裕子先生、岩田一成先生

この記事は参考になりましたか?

著者

秋田 喜美

名古屋大学大学院

准教授

2009年神戸大学大学院博士課程修了。博士(学術)。専門は認知・心理言語学。編著書に「言語の本質-ことばはどう生まれ、進化したか-」「オノマトペの認知科学」「Ideophones, Mimetics and Expressives」など

佐藤 佳文

株式会社電通

3CRプランニング局

プランナー

PRセクターに6年ほど在籍し、PRを起点とした企画が好き。Future Creative Center所属。主な仕事に、貝印「#剃るに自由を」、貝印「やさしい切りかた辞典」、雪見だいふく「雪見だいくふうキャンペーン」、伊藤忠商事「オノマトペ処方展」など。

並木 万依

株式会社 電通

3CRプランニング局

コピーライター

Future Creative Center所属。大学時代は日本政治を研究。言葉を軸に、コンセプト開発からPRまで、なんでもやります。日本語と化粧品と鎮座DOPENESSが好き。