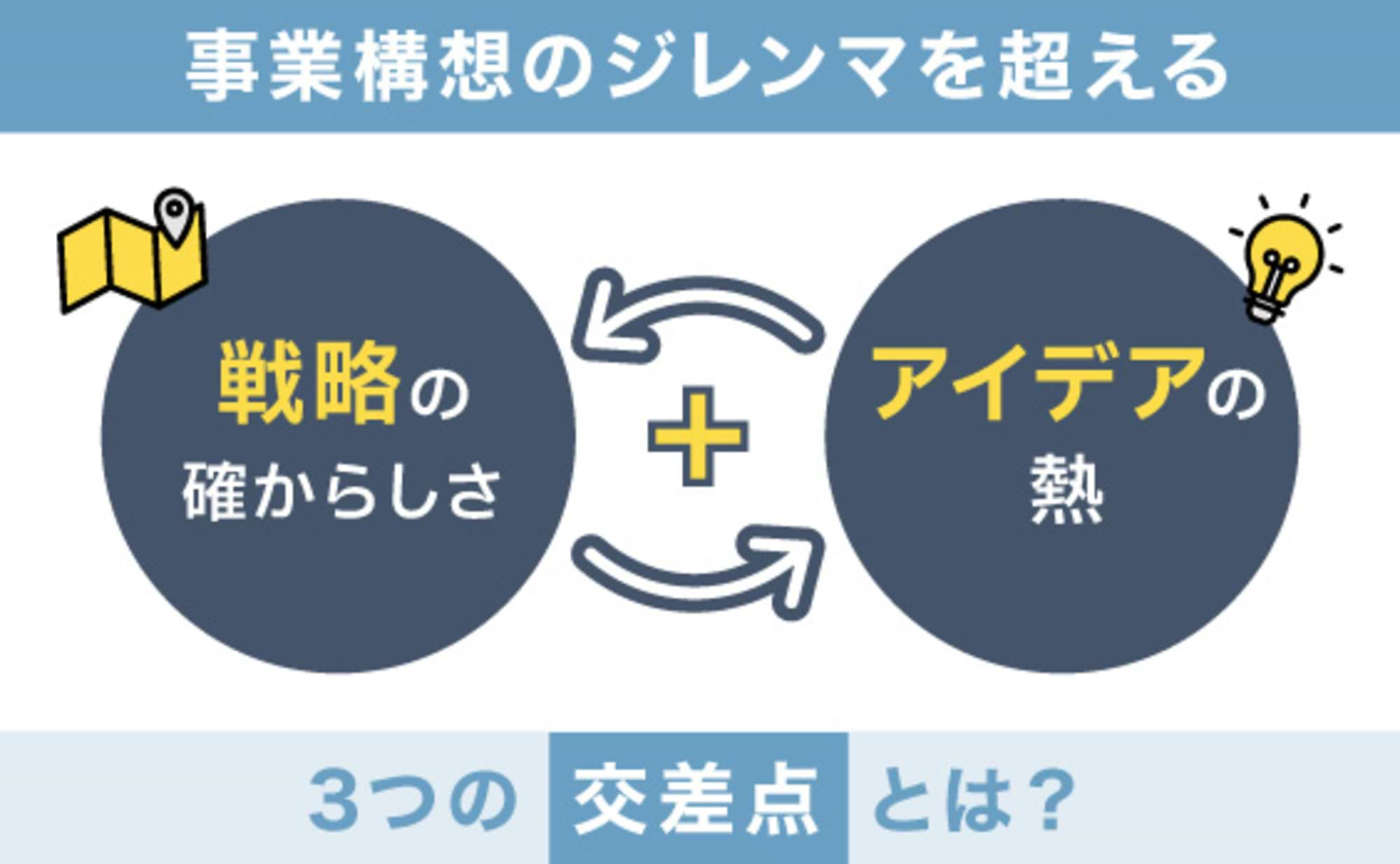

事業構想のジレンマを超える、 「戦略の確からしさ」と「アイデアの熱」の3つの交差点

5年後・10年後に事業がどうなっていてほしいか。

事業の未来構想は、企業にとって重要な活動です。しかし、その未来像は、どこか「他の会社でも目指せそうなもの」になってはいないでしょうか。アイデアの熱を失った「一見良さそうな未来」ではなく、確からしさとユニークさを兼ね備えた未来を構想するには、どうすれば良いのでしょうか。

筆者がこれまで支援してきた事業の未来構想プロジェクトを通じて見えてきたのは、手堅い戦略に、独自性を高めるアイデアをかけ合わせやすくする、「3つのタイミング」でした。

本稿では、事業担当者が目指したい未来像を描くために、3つのタイミングにおいて気を付けたいポイントを解説します。

<目次>

▼「確からしさ」と「ユニークさ」が両立しづらいのは、検討プロセスが原因だった

▼「思考特性」を踏まえて戦略とアイデアを融合させる

▼戦略とアイデアの交差点をあぶりだすチェック法「will-can-must」

▼左脳的思考×右脳的思考を生かす3つの交差点

▼まとめ:3つの交差点が事業構想を成功に導く!

「確からしさ」と「ユニークさ」が両立しづらいのは、検討プロセスが原因だった

新規事業構想や、既存事業の未来構想について、よくこんな課題を耳にします。

「未来の環境変化はとらえているが、具体的な取り組みへの生かし方・進め方が分からない」

これはマクロ環境全体を見渡し、蓋然性の高い変化をとらえようとした結果、発生しやすい課題です。

特に大企業の場合、多くの社員が同じ方向を見て進めるように、誰もが想像しやすい手堅い未来変化をとらえた戦略が求められます。したがって、「方向が分かりやすいこと」「間違っていないこと」を重視し、すでに顕在化しているデータやベストプラクティスから情報整理・分析を行うことで、いわゆる“王道”を行くことになります。

しかし、王道であるが故に、「確からしさ」はあるものの、他社に対する競争優位性が生まれづらくなります。そのため、実際に展開した際の勝ち筋を描けず、具体アクションに移れない状況になっているケースが散見されます。これは、自社のユニークな強みがあっても、それを生かした戦略が描けていない状況です。

ところが、一方ではこんな話も見聞きします。

「ユニークさを高めるためにさまざまなアイデアを出すものの、どれも大きな戦略方針になりにくい」

こちらは、数多くの具体的な事業アイデアの検証(PoC)を行いながら、勝ち筋を見いだそうとした場合に、発生しやすい課題です。

本来、こうしたアイデア起点のアプローチは、事業に関わる人々がそれぞれ、個人としてもやりたいと思える具体性を持ち、モチベーション高く推進できるようにするために、非常に有効な手法です。

しかし、取り組みの結果や影響までイメージできるような「具体性」が求められるため、個別企業・プロジェクトごとの特殊解となりやすく、確からしさを兼ね備えた大きな戦略としてまとめ上げるのが難しい、という課題を抱えています。

というのも、ユニークなアイデア起点のアプローチは、「王道を行く、マクロ環境からのアプローチ」とは逆に、意思決定者やステークホルダーの巻き込みに必要な、「確からしさ」の根拠となる情報を集めるのに多くのリソースや時間を要します。言い換えると、事業担当者にとっては不確実性を払拭するハードルが高く、意思決定者やステークホルダーは投資判断がしづらい状況に陥りやすいのです。

このように、未来を見据えた事業構想においては、本来であれば戦略とアイデアの「かけ合わせ」が望ましいにもかかわらず、検討プロセス上の特性から、両者の融合が難しくなってしまっています。

「思考特性」を踏まえて戦略とアイデアを融合させる

戦略が先か、アイデアが先か。

人の思考方法は実にさまざまですが、戦略とアイデアのどちらを「軸」にするかで、融合のさせ方は大きく変わってきます。

①戦略が「軸」の場合 →個別のアイデアを付加し、戦略をブラッシュアップする

まず、左脳的なロジカル思考を用いて、網羅的にマクロ環境変化から整理を行い、戦略を組み立てていくアプローチを軸とする場合を検討してみましょう。

この方法は先に述べた通り、その思考特性から、戦略自体が「正しいが、目指したいと思えない」ものになってしまう傾向にありました。そこで、より人の心を動かすようなユニークさをもたせるために、アイデアを持ち込み、アイデアで戦略をブラッシュアップさせるという融合方法が有効です。

<具体例>

ある地方のインフラ企業では、「人口減少」や「高齢化」等に伴う地域課題を背景に、「地域のためになる未来の地域基盤・スマートシティ」を構想する取り組みを進めていました。

しかし、全国各地で抱えている地方課題が似通った状況にあることから、課題解決の方法もまたどの地域とも似通ったものとなり、スマートシティ化の戦略が“地域らしさ”を失ったものになってしまうのでは、という懸念がありました。

そこで行ったのが、県民性など、地理や風土や歴史から生まれる地域特性をひもといた「アイデア」の付加です。

「全国的にみても貯蓄志向が強い」

「いろいろな分野で、カテゴリ首位サービスの利用率が高い」

などの地域特有の習慣や消費行動をヒントに、地域活性化につながる行動を起こしやすくなるサービスを立案していきました。

そうしたアイデアを元にすることで、一般的なスマートシティ化戦略ではこぼれ落ちてしまいやすい地域特有の課題やニーズをとらえ、地域の人々が自ら目指そうと思える、独自の未来像を描けるように進めました。

このように、「戦略に対してアイデアの力を付加していく」のが、1つの融合方法です。

②アイデアが「軸」の場合 →アイデア同士の関係を構造化・整理して、戦略にまとめ上げる

一方、右脳的なアイデア発想を起点にし、個別のアイデアをつなげることで戦略を紡いでいくアプローチを軸とする場合はどうでしょうか。

この方法では、その思考特性上、意思決定者やステークホルダーの巻き込みに必要な「確からしさ・情報が乏しくなる」傾向にありました。

この場合、アイデアによる“気付き”を元に環境分析をとらえ直し、個別のアイデア同士の関係を構造化・整理しながらつなげていくことで、大きな戦略としてまとめあげるアプローチが有効です。そうすることで、その戦略に沿う形で各アイデアをブラッシュアップさせることも可能になります。

<具体例>

とある食品メーカーのケースでは、未来構想を進めていく中で、

「未来に向けた新たな取り組みの個別アイデアが、現状からは距離が感じられる」

「これらのアイデアが確かな一歩になるのか、戦略を立てて進めていくイメージがしづらい」

という問題が発生しました。

そこでまず行ったのが、それまでに立案したアイデアを、食品メーカーとしてとらえるべき未来社会の変化に沿って整理し組み替えた、変革シナリオの構築でした。

具体的には、「商品のパーソナライズと、サプライチェーンの最適化が、同時に求められる未来」に向けたシナリオとして、「今ある商品の提供の仕方を変えることで、新たな顧客接点を獲得し、パーソナライズ商品の開発につなげていく」といったステップを想定していきました。

そして、ステップに足りていないアイデアを含め、それまでに立案した各施策アイデアをシナリオにひもづけ、ブラッシュアップを実施しました。そうすることで、各アイデアの有効性や確からしさを高め、戦略へとまとめあげていったのです。

このように「アイデアをつなぎ、蓋然性の高いシナリオに沿って戦略としてまとめあげていく」というのがもう1つの融合方法です。

さて、「戦略が軸」の場合でも、「アイデアが軸」の場合でも、双方で両思考の特性を踏まえた“融合のさせ方”が存在することが分かりました。

筆者は、未来構想の検討プロセスの中で、戦略とアイデアを“融合させやすいタイミング”があると考えています。いわば、戦略×アイデアのかけ合わせを強化すべき「交差点」です。

そこで、まずはその交差点を見いだすための簡単なチェック方法をご紹介します。

戦略とアイデアの交差点をあぶりだすチェック法「will-can-must」

「確からしさとユニークさを兼ね備えた未来」を描くために、戦略とアイデアのかけ合わせが足りていないのはどこなのか。

その交差点は、以下の3つの問いでチェックすることができます。

- その未来は「目指したい」ものとなっているか(will)

- その未来は「今の自社が目指せる」ものか(can)

- その未来は「人々や社会に求められる」ものか(must)

「will-can-must」自体は一般的には個人のキャリアパスを考える際のフレームワークですが、法人にも応用可能です。

未来構想の過程で、戦略とアイデアがうまく交わらず、「確からしさ」や「ユニークさ」が乏しくなると、この3要素が満たせなくなってきます。

そこで、事業の現在地から、「目指したい(will)」「目指せる(can)」「求められる(must)」の3要素をとらえ、未来に向けた道すじとしてまとめていくことで、描く未来像が理想的なものなのかが明らかになります。

中でも、「何をすべきか」をとらえるための「must」要素は、自社やその事業が未来社会で担うべき役割についての重要な問いです。

それぞれを見てみましょう。

will……その未来は「目指したい」ものとなっているか

事業担当者が目指したいと思える未来には、担当者自身の考えが反映されている必要があります。

一見当たり前のようですが、これまで自社でやろうとしてきたこと・やってきたことが、担当者自らがワクワクする未来につながっていない場合は要チェックです。

can……その未来は「今の自社が目指せる」ものか

事業担当者が、描いた未来を「自分たちが向かう先」としてとらえられるか否かは、自社が保有する現状の強みや資産を活用できそうか、という「確からしさ」に依存します。

現実の人材や予算などのリソースを考慮してもなお、未来の社会変化から導き出される理想の未来像・あるべき姿が、今と地続きのものとしてイメージできるか。そのロードマップを描くために、戦略とアイデアが必要になります。

must……その未来は「人々や社会に求められる」ものか

未来の社会変化を起点に事業の未来像を描いていった場合、市場ニーズに加えて、「人の価値観・根源的ニーズ」をとらえられているかが重要です。

定量化が難しい「人の価値観」等の変化は、企業が置かれている特定の市場の中を見ているだけではとらえることができません。他市場で起きている変化も含めた包括的な視点・アイデアを、戦略とかけ合わせることで、ようやくとらえることができます。

以上のように、「will-can-must」のうち欠けている要素については、戦略とアイデアのかけ合わせが求められます。そのため、あらかじめ検討プロセスの中に組み込んでいけると効果的です。

左脳的思考×右脳的思考を生かす3つの交差点

いよいよ、左脳的思考を生かした「戦略」と、右脳的思考を生かした「アイデア」をかけ合わせるべき交差点を、具体的な検討プロセスにひもづけてみましょう。

電通コンサルティングで支援してきた各種の未来構想プロジェクトを振り返ると、両者が交わりやすいタイミング、いわば戦略とアイデアの交差点は、「will-can-must」の各要素に対応して、

- will→「事業構想・未来像の設定」

- can→「事業戦略シナリオ構築」

- must→「事業・サービス立案」

の3つのプロセスにあると考えられます。

●will(目指したい)の要素を組み込むタイミング

→「事業構想・未来像の設定」のプロセス

未来社会の大きな変化をとらえながら「可能性を感じ、ワクワクできる未来像」をつくり出すのがこのプロセス。そのために重要なのは、もちろんアイデアの力です。しかし、そのアイデアを「目指したい未来の構想」へと落とし込んでいくためには、事業に関わる当事者が自ら推進したくなる動機が必要です。

そこで、手前のステップで行う自社分析の結果から、

「事業を担当するメンバーが、意志をもってこれまでやってきた要素」

「他社にはない自社事業独自の要素」

の各要素をあらかじめ整理・抽出しておき、生み出したアイデアに対してもう一段階かけ合わせる方法が有効です。

●can(目指せる)の要素を組み込むタイミング

→「事業戦略シナリオ構築」のプロセス

事業が目指したい未来を設定したら、次はその未来を実現するための戦略シナリオを描くことになります。これは自社の強みやリソースを考慮した上で、現在地から目指す未来像まで途切れることのない、「地続きの戦略シナリオ」でなくてはなりません。

目指す未来像に向けて、他社にはない競争優位性を地続きに獲得・強化していくためには、段階的に保有資産や人材などの自社アセットを拡張していく「ステップ」と、各ステップを進めていける確かな理由が組み込まれた「ロードマップ」が必要です。

しかし、ただ単に個別のアイデアをつなぐだけでは、この各ステップの間は埋まらないため、戦略とアイデアのかけ合わせが求められます。

このプロセスでは、戦略先行で描かれたシナリオを元に、各ステップの間を埋めるアイデアを段階的に創出することで、シナリオをよりシームレスに具体化・強化していきます。

●must(求められる)の要素を組み込むタイミング

→「事業・サービス立案」のプロセス

立案する事業・サービスを「人々や社会に求められるもの」とするためには、人の価値観などの根源的なニーズをとらえていく必要があります。

しかし、企業・事業が置かれた市場を中心に検討を進め、「定量的にみた市場性・成長率」を軸に立案・評価をしていくだけでは、十分ではありません。そのやり方では、市場内で顕在化したニーズしかとらえられていないからです。

そこで有効なのは、企業が置かれた市場について検討を進める「戦略」先行のアプローチに加えて、他業界・他市場における動向まで包括的にひもづけられる、いわば根源的な価値観をとらえた「アイデア」を持つことです。

そうすることで、「生活者の価値観変化等の根源的ニーズ」をとらえながら、事業・サービスを立案・評価していけるようになります。

これら3つのタイミングにおいて、左脳的思考を生かした「戦略」と、右脳的思考を生かした「アイデア」の両思考にそれぞれの役割を担わせながら並走させましょう。そうすることで、「will-can-must」の各要素を満たすことができ、かけ合わせによる相乗効果を発揮していけると考えられます。

まとめ:3つの交差点が事業構想を成功に導く!

- 「確からしさ」と「ユニークさ」の両立には、アイデアを生み出す右脳的思考と、戦略を生み出す左脳的思考、双方の思考特性を踏まえたかけ合わせが求められる

- かけ合わせの不足は、「will-can-must」の3つの問いでチェックできる

- 未来構想の検討プロセスにおいては「事業構想・未来像の設定」「事業戦略シナリオ構築」「事業・サービス案立案」の3つのタイミングをとらえることで、相乗効果が生まれる

多くの場合、必要性は分かりつつも、確からしさとユニークさを両立させるのは非常に困難な道のりです。

そんな中でも、「アイデア」により事業の独自性を人々や社会に求められる強みに変え、「戦略」としてこれまでの歩みの先にワクワクできる未来への道筋を描く──そうした未来づくりを担う人々の一助となれば幸いです。

電通コンサルティング

https://www.dentsuconsulting.com/

この記事は参考になりましたか?

著者

野見山 雄太

株式会社 電通コンサルティング

マネジャー

電通、電通デジタルにて、デジタルメディアや生活者行動データを活用したマーケティングプロセス変革に従事したのち現職。コンサルティングにおける課題発見&解決プロセスにマーケティング視点を取り入れ、UXデザイン手法やデジタルテクノロジーを活用しながら、人・企業・社会の持続的な関係構築にむけた事業構想を支援。