アイデアを100個出して満足しているあなたが次に考えるべきこと

今井 裕平

株式会社 kenma

山本 創

株式会社 電通コンサルティング

「まずはアイデアをたくさん出して発想を広げてみよう!」

新商品や新規事業を考えるビジネスパーソンが、一度は聞いたことのあるフレーズだと思います。

では、アイデアを出した後はどうするのか?

ブレインストーミングでポストイットをたくさん貼ったのは良いけど、そこから何を生み出せばいいのか迷子になってしまう方も多いのではないでしょうか。

本稿では、これまで多くの企業で未来志向の戦略立案や新規事業開発を支援してきた電通コンサルティングの山本創と、電通コンサルティングOBにして現在はデザインファームのkenmaでヒット商品を連発する今井裕平氏が、アイデア出しをいかにして価値あるプロセスに昇華させるかについて考えます。

思いつきの羅列でもなく、型にはまった整理でもない、個人の自由な発想をビジネスの現場で生かすにあたって真に必要な心構えとは?

<目次>

▼「フレームワークで整理する」の限界

▼アイデアを「発想」するだけでは不十分!?

▼情報のインプットは「イシューから“はじめるな”」

▼「ウォント」と「主観」でコンサルティングは進化する

「フレームワークで整理する」の限界

山本:2024年3月には「カンブリア宮殿」に出演されるなど、さまざまなヒット商品を手掛けるビジネスデザイナーとして活躍されている今井さんですが、2010年12月から2016年9月まで電通コンサルティングに在籍されていましたね。

今井:はい。大手設計事務所や他のコンサルティングファームを経て、電通コンサルティングに入社しました。同じ年の夏に入社された山本さんとは同期のような感覚ですね。

山本:そうですね。われわれ2人に共通する部分として、コンサルティングファームらしい「ロジックの積み上げ」と電通との親和性が高い「クリエイティブな発想」の2つについて、どちらかに偏るのではなく、両方を融合させることが大事だと考えているところがあると思います。

今井:そうかもしれないですね。kenmaの最終成果物は具体的なプロダクトやサービスなので、コンサル的な整理だけでは不十分です。フレームワークにまとめるだけだと新しいものは生まれてこない、というのは日々実感しています。

山本:まさに、「フレームワークにまとめるだけ」というお話が、電通グループのコンサルティング会社として乗り越えていくべきテーマだと思っています。世の中的に「フレームワーク思考」や「MECE」といった考え方が一般的になってきていて、クライアントの方々が「MECEかどうか」を気にされる場面も増えてきました。これまでコンサルらしいとされてきたアプローチが、 急速にコモディティ化しつつあるのを実感しています。

今井:そうなると、定型的な整理をするだけでは、コンサルタントの価値が生まれづらくなっていきますね。

山本:だからこそ、思考プロセスにユニークな視点をいかに盛り込めるかが、この先もっと重要になっていくと思います。フレームワークで整理するにしても、出来合いの枠に流し込むのではなくて、「その状況に応じたフレームワーク自体をいかに生み出せるか」という問いにまずは答えないといけない。決して簡単なことではないのですが、本質的な価値を提供するうえでは必要なステップだと前向きにとらえています。

アイデアを「発想」するだけでは不十分!?

今井:フレームワークを自ら生み出しながらユニークな価値を出すという話は、2月に刊行した「すごいアイデア」で伝えたかったメッセージともリンクしています。

山本:読ませていただきましたが、非常に面白かったです。「すごいアイデアとは何か」を再現性のある公式や具体的な事例で説明するこの本は、近しいテーマにおける名著と呼ばれているジェームス・W・ヤング「アイデアのつくり方」とも重なりますね。

今井裕平著/祥伝社

今井:まさに、あの本の令和版を書きたいというのが当初のコンセプトでした。そのうえで、大事にしたかったのが

“発想”もいいけど“判断”や“測定”も重要では?

ということなんです。アイデアをたくさん出したとしても、それをどう絞り込んでいくかが決まっていないと、ビジネスとして形になることは絶対にないわけで。

山本:確かに「アイデアの“発想”」に関する本はたくさんあっても、「アイデアの“判断”」について指南してくれる本はなかなかないですね。

今井:結局センスが大事みたいな話になってしまったり、もしくはアクセスできそうな市場規模の大きさだけでしかそのアイデアの良し悪しが語れなかったり。だからこそ、「すごいアイデア」では、そのアイデアが解決していく「要件」をしっかり決めること、およびそれが一気にクリアされていくアイデアこそが素晴らしいという話を書きました。

山本:本に記載されていた事例だと、「朝ボトル」で要件を一網打尽にする話が印象的です。水出し緑茶の飲めるボトルを、出勤時間帯にお店の外でレンタルすることにより、ターゲットの拡張や世の中的な話題化を同時に進めるアイデアでした。

今井:ヒットの鍵になったのは、「成功の定義」を具体化したことだと思います。「売れる」ということを目指すにあたって、売れた時に起こるであろう特有の出来事をどこまで描写できるか。誰が使っているかとか、どのメディアで紹介されているかなどですね。

成功の状態を解像度高く描き出せれば、考えるべきポイントがより明確になっていくのですが、このプロセスこそが「フレームワークを自分で作る」ことに他なりません。

「今回のプロジェクトではこれが達成されたらゴール」というものが明文化されれば、イコール今検討すべき全体像が決まったということでもあります。その状態にまで持っていければ、「MECEかどうか」といった議論に振り回される確率も下げられるのではないでしょうか。

山本:アイデアの判断基準を持つこと、および成功イメージを具体化すること。いずれも非常に共感します。電通コンサルティングのプロジェクトでは「電通未来曼荼羅」などを活用しながら未来の社会や生活者についての発想を広げたうえで事業アイデアや戦略のポイントを導出することが多いのですが、その際にも「発散」と必ずセットで「収束」についてもプロセスを組み立てます。

今井:いいですね。「アイデア出し」と言うときに、広げることしか考えないのは望ましくないと思います。たくさんアイデアを出しただけで仕事をした気になっている人には、結構厳しい態度をとってしまうタイプです(笑)。

山本:広げっぱなしはもったいないですよね。収束のための条件を決めるにあたっては、クライアントとの合意形成に時間をかけます。

また、検討がスタートする段階で、「最後にどうなっていたいのか」を具体化するのも大事ですよね。どうしてもビジネスの場面では抽象的な言葉が使われがちで、具体的な話は脇に置かれやすい印象もあります。

ゴール設定を「○○の成長」といった一般的な表現で終わらせずに、「誰が、どこで、どんな気分で、どうやって使っているか」まで定義できると、検討の道筋がはっきりするので、関わっている人たちみんなが迷わず前に進めるようになりますよね。具体と抽象をどう行き来するかは常に気を使っています。

今井:ただ、気をつけないといけないのは、成功の定義が大事だからといって、クライアントに「成功の定義は何ですか?」と質問しても、はっきりした答えが返ってくるとは限らないことです。

山本:まさに、ですね。仮説を持ちながら、複数の質問を組み合わせて、的確なゴールを炙(あぶ)り出していく必要があると思います。

情報のインプットは「イシューから“はじめるな”」

今井:「仮説を持つ」という話が出ましたが、筋の良い仮説をどうやって作るかに関しては人によっていろいろなスタイルがありそうですね。自分は今の仕事だと、「業界について調べる」ということはそこまでしないんです。

山本:そうなんですね。意外です。

今井:「知らないことがある」という状態も大事だと思っているんですよね。何が分からないかを自分でちゃんと理解して、それについてクライアントに質問することで、仮説の精度を高めていくプロセスをとります。

山本:なるほど。確かに自分も、「まず調べる」というプロセスはとらないかもしれません。バリューチェーンについて考える際に「創って作って売る」というような言い方がありますが、どこで価値が生まれて、実際の製品やサービスはどう組み立てられてどう届けられるのか、そんな枠組みでまずは整理してみると、なんとなく産業の構造を想像できます。そこまで考えてから、足りない情報のリサーチに取り掛かることが多いですね。

今井:思考の型みたいなものがあるということですか?

山本:そうですね。ただ、今言われて思ったのですが、「思考の型」を作っているのは、その手前にある膨大なインプットかもしれません。私はある種の「情報中毒」というか、身支度をする数分の間でもポッドキャストとかを聞いていないと気持ちが落ち着かないタイプです(笑)。

ビジネスに関係あるものもないものも含めて、日々浴びている情報が自分の中に蓄積されていて、そこに仕事として考えるテーマが放り込まれることで「仮説」が生まれる、という流れになっている気がします。

今井:自分は仕事以外のことにあまり興味を持てないので(笑)、そこは結構違うかもしれない。なんらかのプロジェクトが始まることでその対象に深く興味を持って、限られた情報の中から大事なものをつかんでいくようなイメージがあります。

山本:コンサルの世界では「イシューからはじめよ」という言葉があって、時間が限られている中で答えを出さないといけないからこそ重要な問いに絞って考えようという姿勢が推奨されます。ただ、こと日常のインプットに関しては、むしろ「イシューからはじめるな」の方が大事なんじゃないかと私は思っているんです。

今井:決め込みすぎないことが価値の源泉になるわけですね。

山本:イシューからはじめるリサーチは、効率は良いのですが結局「普通の結論」に陥りがちです。それこそ、今後そういう形の情報収集はAIで事足りるようになります。そんな状況だからこそ、普段からあらゆる情報に触れることで自分なりの今の世の中に対する視座、もしくは世界観を持っておくことがとても大事だと思っています。

「ウォント」と「主観」でコンサルティングは進化する

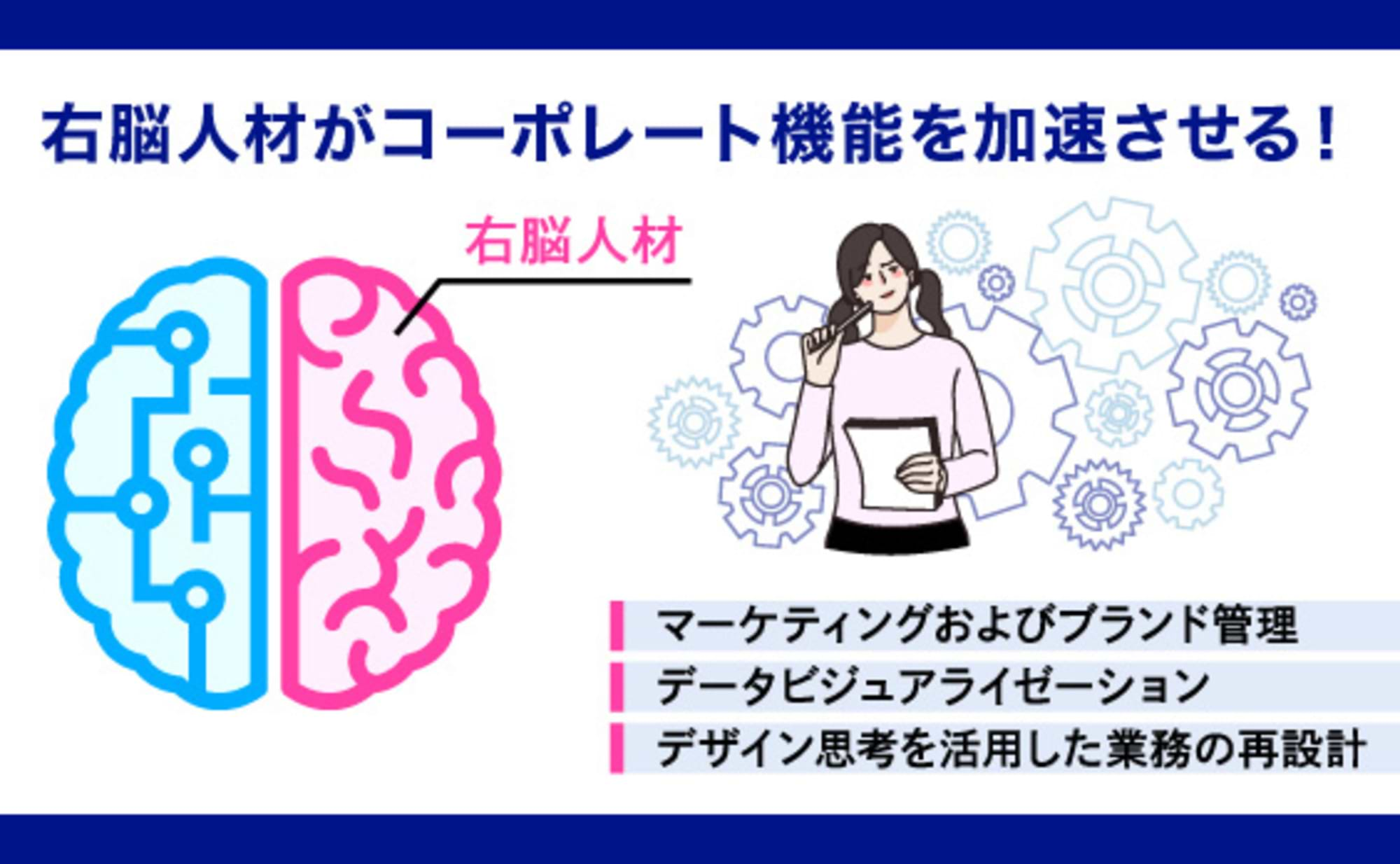

山本:今井さんの立場から見て、いわゆるコンサルティングと呼ばれている業務をより今の時代に合ったものにするためのヒントがあれば、ぜひ教えていただきたいです。電通コンサルティングとしては「ユニークな確からしさ」、あるいは「右脳×左脳×異能」ということを標榜していて、ロジカルなだけではない人の心を動かすアウトプットを目指しているのですが。

今井:そうですね……今思えばかつての自分もそうだったと思いますが、コンサルとしての仕事は「マスト」でいろいろなことを考えがちですよね。市場がこうだからこうすべき、もしくは競合がこうだからこうしないといけない、とか。それはもちろん重要なのですが、ユニークさやクリエイティビティを志向するなら、「ウォント」も扱わないと難しいと思います。

山本:「こうすべき」「こうしなくてはいけない」ではなくて「こうしたい」「こうできるとよい」も大事にするということですね。

今井:先日、有名なコンサルティングファームの最終報告書を見る機会がありました。よくまとまっていてさすがだなと思ったのですが、一方で「ファクトに基づいたことしか書いてはいけない」ことに、少し息苦しさも感じたんですよね。

山本:なるほど。コンサルとして仕事をしていると、そのジレンマはよく分かるので耳が痛いです(笑)。

今井:ファクトをおさえないといけない局面が多いのは当然として、それだけだと面白いものは生まれないというのは、肝に銘じておいた方が良いと思います。

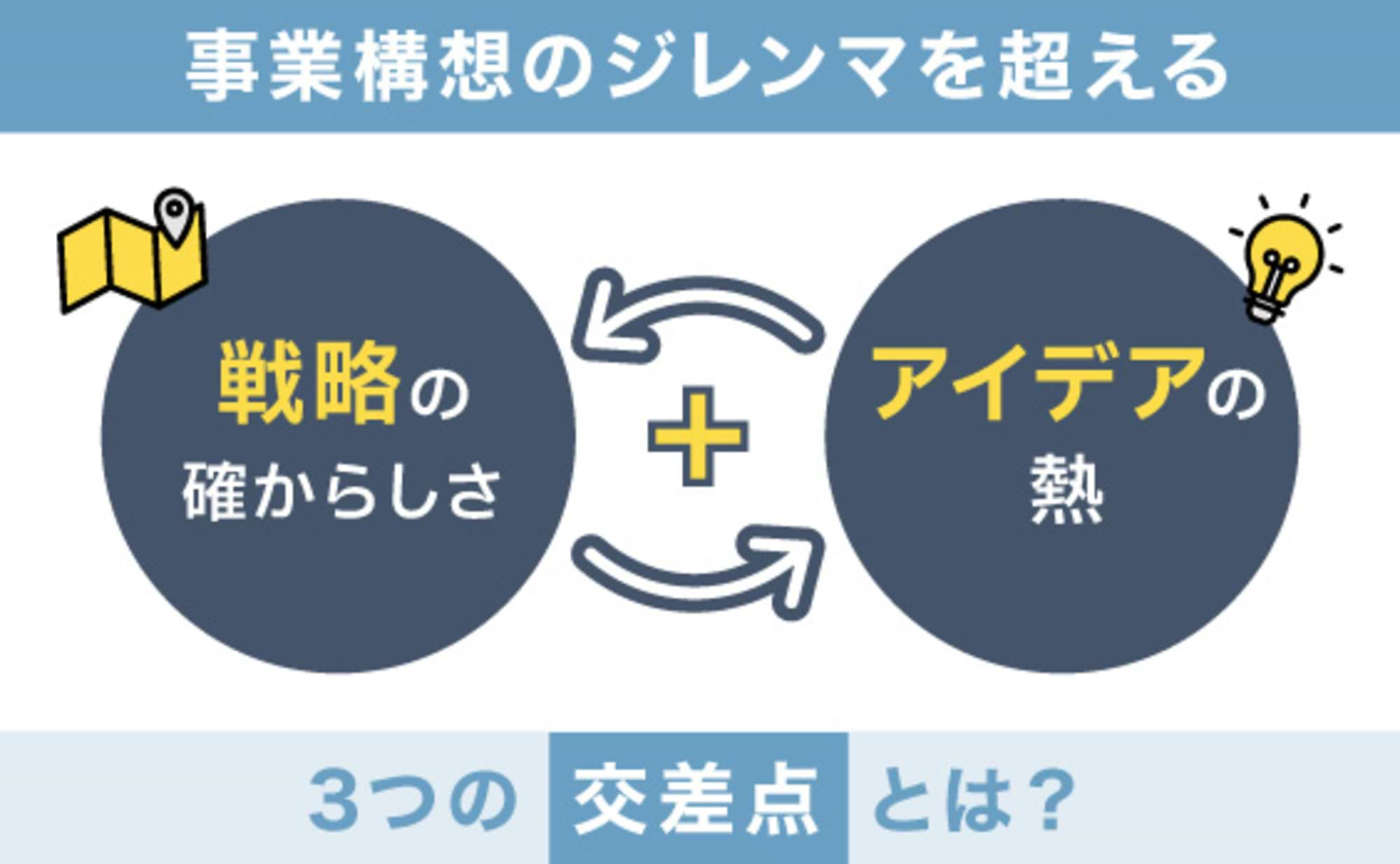

山本:非常に参考になります。最近私はセミナーや寄稿などで、「新コンサル思考」という考え方を提唱しています。「ファクトとしての正しさ」や「俯瞰した整理」というものに偏重しがちなコンサルタントの思考プロセスを、どう拡張するかに関心を持っているんです。まさに、今のご指摘ともつながるところがあると思いました。

「新コンサル思考」とは、簡単にまとめると以下の図のようなものです。

今井:確かに、一般化しつつあるコンサル的な思考とは異なる答えにたどり着くためには、「わくわくするか」も重要なポイントですね。

山本:はい。そしてその「わくわく」は、個人の主観から始まるものです。「新コンサル思考」では、ロジカルな整理だけでなく、自分自身がひとりの生活者としてグッとくる瞬間を大事にしようと呼びかけています。コンサルの仕事では無視されがちな個々人の主観を検討プロセスにちゃんと組み込むことで、アウトプットの質はより高まると考えています。

今井:同感です。「すごいアイデア」では「渇望者」の存在を重要視しました。そのアイデアに対して身銭を切っても欲しいと考える人が本当にいるのか。アイデアを考える段階では、この渇望者は1人でも良いと思っています。ここですぐに「何%の人が欲しがっているのか」と進まないのがポイントで、なぜ欲しいのか、その人にとってどんな価値があるのかを深掘りすることで、アイデアの強度がより高まっていきます。

わくわくするかを考える、俯瞰的な視点を拙速に導入しない、という点では、「新コンサル思考」と重なる部分もあるかもしれません。

山本:わくわくすることを大事にしながら検討を進めることは、プロジェクトメンバーのモチベーションにも好影響があります。そのためか、電通コンサルティングとのプロジェクトでは「一緒に仕事をすることで成長できた」という声をいただくことが多いです。

今井:素晴らしいですね。kenmaの仕事は商品開発なので、最後に生み出されるプロダクトが会社の求心力になっていきます。その点、必ずしも目に見えるプロダクトがあるわけではないコンサルプロジェクトで、クライアント社内のモチベーションを引き出すのは簡単ではないだろうなと思いますから。

山本:プロジェクトメンバーが何をやりたいか、何をすれば会社だけでなく自分も盛り上がれるか、という意思の部分が実はとても大事なんですよね。その視点をないがしろにしないプロジェクト設計の知見も、徐々にですが蓄積されてきました。これから先も、ビジネスとしての正しさとわくわくする気持ちが両立する仕事を、電通コンサルティングとして増やしていきたいと思っています。

この記事は参考になりましたか?

バックナンバー

著者

今井 裕平

株式会社 kenma

代表/ビジネスデザイナー

安井建築設計事務所、日本IBM、電通コンサルティングを経て現職。企業の見過ごされた強みを発掘して、その会社の看板商品・サービスを創り出す 「 フラッグシップデザイン 」 を提唱 。代表作のメモがわりに使えるリストバンドwemoは100万本を超える大ヒットを記録。2024年「カンブリア宮殿」出演、2025年に初著書「すごいアイデア」刊行。

山本 創

株式会社 電通コンサルティング

プリンシパル

大手飲料メーカーのマーケティング部を経て、2010年7月に電通コンサルティング入社。出戻りの後2023年1月より現職。消費財・メディア・エンタメなどの領域を中心に、企業ビジョン策定や中期経営計画の立案といったプロジェクトに多数従事。日経クロストレンドでの短期連載など、近年では思考法に関する発信も展開中。