昼飯は魚にしようと決めて、汐留からぶらぶら新富町へ。まだ本社が築地にあって、営業チームの半分が入船のビルにいた頃に教わった「とんかつ割烹 笠」がお目当てです。脂ののった中トロ厚切りも入った「鉄火丼」が600円だか700だか、いずれにせよ新入社員の給料でこんなぜいたくなランチが食べられるなんてサラリーマンも悪くないゾ!と知ったお店。以来二十余年。若い頃ならペロリだったロースカツとお刺身盛り合わせの「湊定食」は無理にしても、秋が近づけば「さんま刺定食」、冬になったら「カキフライ定食」。骨せんべいが2枚付いてくる「あじ刺定食」やぷりぷりの肝をしょうゆに溶いて食べる「いか刺定食」。まさによりどりみどりなのです。

きょうは何にしようと悩みつつ扉を開けようとしたら、そこにあったのが「閉店」のお知らせ。大将と息子さん、店員さんに常連客。いつも活気があって、どこかユーモラスな、東京の下町らしいあの雰囲気をもう二度と味わえないかと思うと、がっくりチカラが抜けちゃうのでした。

ところで。

ビジネスにはもっと「ユーモア」が必要ではないか? 特に経営者が示す「ビジョン」は往々にして生真面目で退屈。コンセプトづくりの指針にならないものが多く、もうちょっとどうにかならないか? と以前も書きましたが、これはいまぼくが最も頭を悩ませているテーマです。

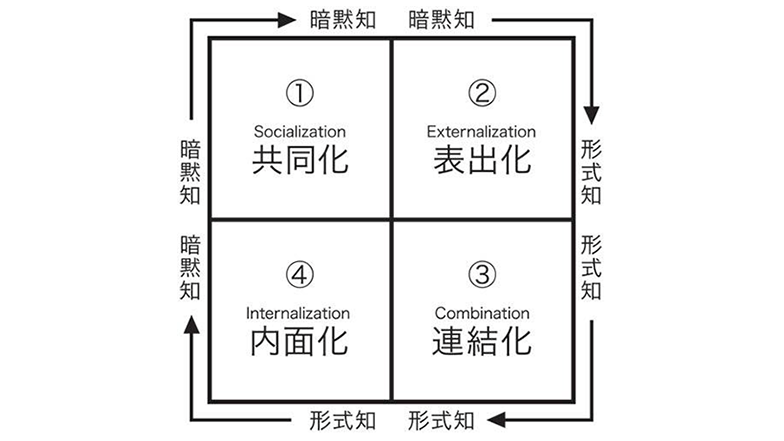

これの何が難しいかといえば、「ユーモアとは何ぞや?」が曖昧だから。フランスの比較文学者フェルナン・バルダンスペルジェも数々の研究を踏まえたうえで「なぜわれわれはユーモアを定義することができないか」という身もふたもないタイトルの論文を書いているそうで、正直ぼくごときの手に負える問題ではないのかもしれません。著名な経営学者に「経営者にはなぜ、ユーモアのセンスが必要なのでしょうか?」と尋ねたころ、「それは社内外とのコミュニケーションのためでしょう」とも言われました。そりゃそうなんだけど…単なる伝達の技術ではなく、思考の技術としての「ユーモア」を考えてみたいのです。

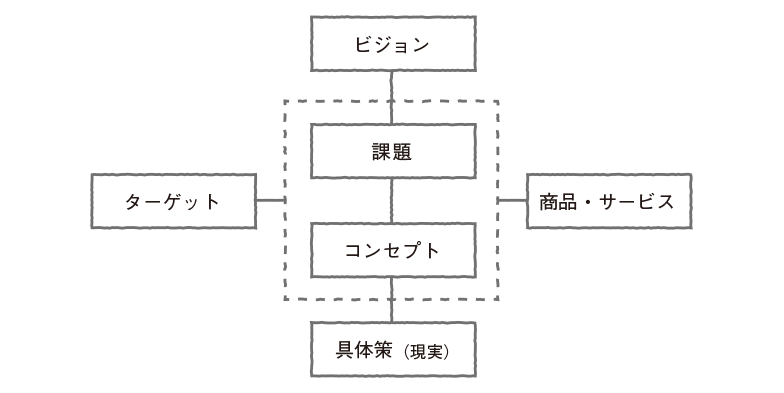

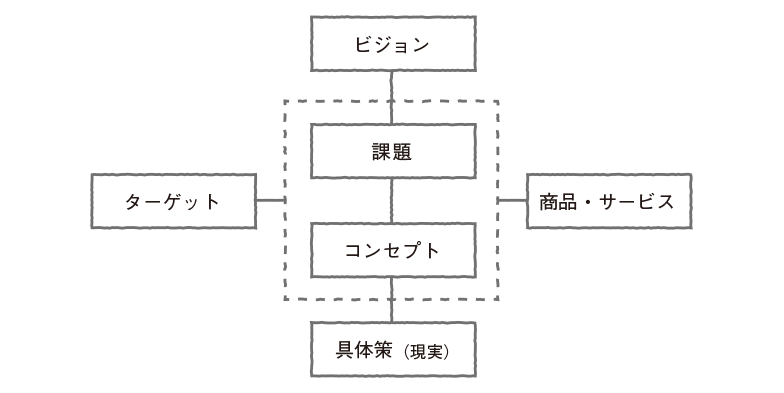

十字フレーム

経営者が示すべき「ビジョン」とは「単なるカネもうけを超えた基本的価値観と目的意識」とか「現実的な理想主義」と説明されます。現状の延長線ではなく、独自の道を語ることが求められるのです。でも経営者の立場に立てば、突然そんな崇高な話を求められても戸惑うばかりでしょう。経営学の本などに「経営者は刻々と変化する状況の中で『真・善・美』を見出す能力=賢慮(フロネシス)を身につけなければならない」と書いてあることは正しいのでしょうが、もう少し別の、わかりやすい指針が必要です。

広辞苑には「上品な洒落やおかしみ。諧謔」としか説明されていない「ユーモア」は、もちろん単なる悪ふざけや下卑たジョークではありません。

イギリスが不況に苦しんでいた時代。見通しの難しいこの国の経済が今後どうなるかについて記者が経済学者ケインズに質問しました。

記者:長期的に見て、われわれはどうなるのでしょうか?

ケインズ:さよう。長期的に見れば、われわれはみんな死んでいる。

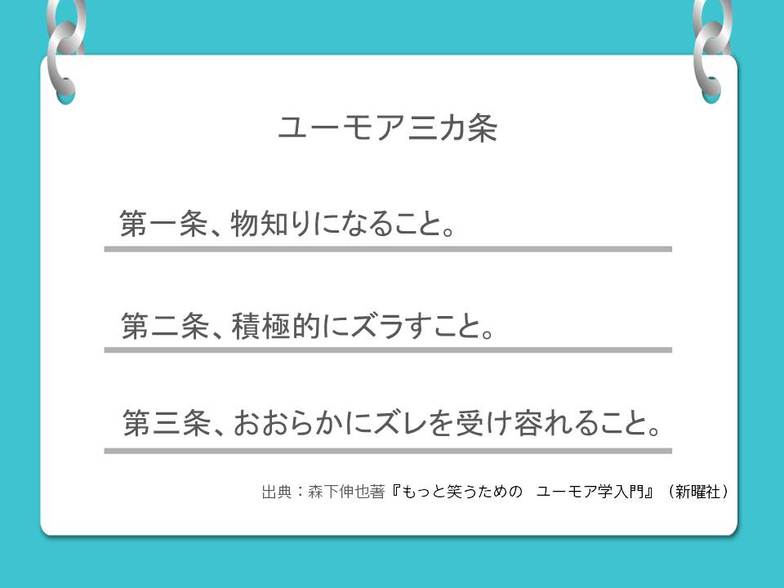

社会学者の森下伸也さんは「こうすればこうなるはずだ」とか「こうなればこうなるだろう」という日常生活で無数に蓄積された「図式」からの「ズレ」こそがユーモアの正体だと指摘しています。そしてユーモリストになるためには、①(ズレのもととなる「図式」を知らなくては始まらないので)物知りであること②(さまざまなテクニックを駆使して)日頃から積極的に「ズラし」にチャレンジすることそして③おおらかにズレを受け容れること、という三カ条を挙げています。

もし「経営者がビジョンを示すためには、この三カ条を意識しなければならない」と言えるなら、どうでしょう。だいぶ分かりやすくなると思うのですが。

ユーモアに関する文献は、なかなか難解です。机の上に『ユーモアのレッスン』『もっと笑うための ユーモア学入門』『エスプリとユーモア』『笑い』『癒しとしての笑い』といった本をずらり並べていると、面白くなりたくてマニュアル本にすがっているみたいで恥ずかしくもあり。とはいえ、いつの日かイノベーションにつながる思考技術のヒントが見つかったなら、このコラムでもご紹介しようと思っています。

どうぞ、召し上がれ!