Dentsu Lab Tokyoでは、テクノロジーを用いて表現する人をクリエーティブ・テクノロジストと呼んでいます。この連載では世界中のクリエーティブ・テクノロジストに仕事・作品についてインタビューし、テクノロジーからどんな新しい表現が生まれるかを探っていきます。

テクノロジーを起点に、仕事をつくる方法:セオドア・ワトソン

クリエーティブ・テクノロジストへのインタビュー、9人目はセオドア・ワトソン(Theodore Watson)氏です。コーディングを生かしてナイキとコラボしたり、アーティストとしてニューヨーク近代美術館やアルスエレクトロニカ(エレベーター床のスクリーンに映像)に出品したりしています。

セオドアさんは以前紹介したザック・リーバーマンさんの教え子で、openFrameworks(コーディングを楽にするツール)の開発者。また、インスタレーションを専門とするDesign I/Oの創業者でもあります。技術力を仕事につなげるセオドアさんに、一番初めの仕事はどう生まれたのか? 代表作に至るまでの道のりは? など、「テクノロジー起点で仕事をつくる方法」について聞きました。

(今回は、ニューヨークにいるセオドアさんにスカイプで取材を行いました)

プロフィールに、楽しかった仕事だけ書いた

木田:一番初めに取り組んだコマーシャルな仕事は、どのように始まったのですか?

セオドア:大学を卒業し、大好きなことをしながら生計を立てるのが実はとても難しいことに気付きました。そんな中、ウェブデザインの仕事をしたり、たまっていたPHPの仕事をしたりしていました。

しかし、インタラクティブ・インスタレーションの仕事しかしたくない、と強く思うようになりました。そこで、思い切って自分のウェブサイトから、もうやらないプロジェクトは消して、インタラクティブ・インスタレーションのプロジェクトだけを残しました。そして自分の実績を見せて回り、どこかでクールなイベントがあると聞けば、例えタダでもそこで仕事をさせてもらうようにしました。

木田:どのような仕事を見せたのですか?

セオドア:これは、パーソンズ大学でザック先生の授業を受けていた頃に開発したものです。

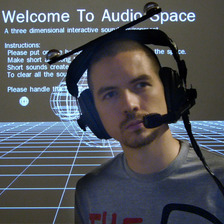

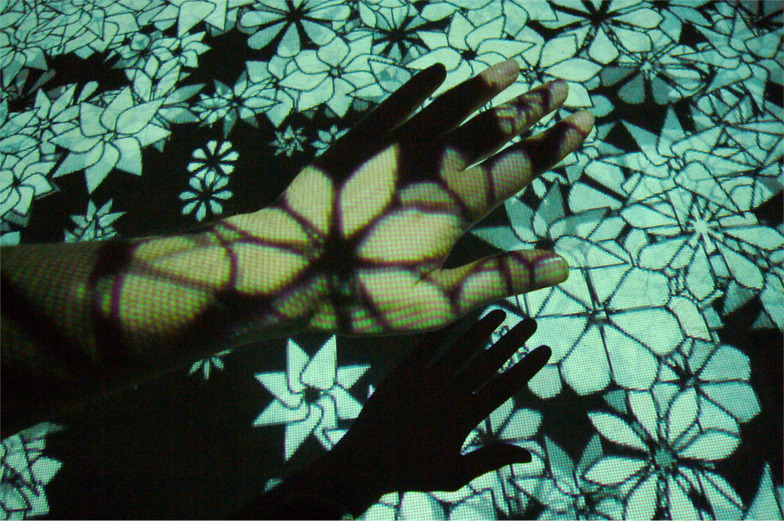

Daisies(2005)

木田:Daisies(2005) ですね。写真のように、映像の上で手をかざしたり歩いたりすると、影になった部分の花が消えるのですね。影になった後、すぐにまた花が咲く。

セオドア:はい。このプロジェクトを、パーソンズ大学のエレベーターの外側に設置したんです。プロジェクターとコンピューターを建物の天井に設置して、エレベーターの外側に映像を2週間ほど映し出しました(学校からの許可は特に取らなくてもできました)。

当時は見たことのない企画でした。シンプルで、高い機器も必要ではなく、フェスティバルや一晩だけのイベントにも持ってこいです。このようにDaisiesのプロジェクトから、インタラクティブな企画の世界に足を踏み入れました。

そこから確実に物事が進んでいきました。プロジェクトを見た一人が連絡をくれて、「ロッテルダムで開かれるイベントで、何か面白いことをしたがっているよ」と教えてくれ、そのRotterdam Electronic Music FestivalのためにVinyl Workout(2006) を制作しました。

Vinyl Workout(2006)

セオドア:レコードの上を人が走ると、そのスピードに合わせて音楽が流れるというプロジェクトです。そんなふうにいくつかのプロジェクトに携わらせてもらっているうちに、幸運なことにGraffiti Research Labのエヴァンとジェームズに出会い、Laser Tag(2007)を開発することができました。このプロジェクトは、ロッテルダムアート財団のおかげでかなり大きな予算を頂いて取り組むことができました。

Laser Tag(2007)

木田:ビルの壁に、レーザービームで落書きできるようにした企画ですね。このように、テクノロジー起点の仕事が舞い込んでくるためにしたことは何ですか?

セオドア:Vinyl Workoutのプロジェクトを行った頃、私はまだ自分の名刺を持っていなかったんです。でも、会場で会う人によく「名刺をください」と言われていたので、通りを挟んで会場の向かいにあったパソコンショップに行ったんです。写真を現像する機械があって、それを使って名刺をつくりました。でも、ポストカードサイズで大きかったので、自分のプロジェクトの写真を何枚か載せて印刷しました。これこそが私がアムステルダムで行ったことの中で、自分でも「よくやった!」と思っていることの一つでした。

木田:名刺に、Daisiesなどの好きな仕事を刷ったのですね。言葉で聞くより、一目で分かりますね。

セオドア:宣伝にはうってつけですよ。

身体で映像を操る

木田:次に、代表作のFunky Forest(2007)について教えてください。これ以降、さまざまな仕事でディレクターとしてコンセプトから運営までを一任されるようになったそうですね。どのように始まったのですか?

セオドア:ある時、アムステルダムで行われる子ども向けのイベントのために作品をつくらないかと声が掛かりました。主催者側からは「こういうことをしてください」という指示はなく、アイデアが良ければそのままやらせてくれるとのことでした。

そこで私とパートナーのエミリーは、子どもの頃自分たちが好きだったことについて考えました。私が思い出したのはビーチの光景で、川から海に流れてきた水が足にぶつかり流れがせき止められ、そしてまた流れに戻っていく様子です。また、エミリーは、森の中で木登りをするのが大好きでした。

次に、私たち二人が子どもの頃大好きだったこの行動をくっつけて、インスタレーションをつくったらどうかと想像してみました。

Funky Forest(2007) せせらぎの前に立つと、流れが分岐する

セオドア:そこで、プロジェクションを用いて、あたかも自分がインタラクションの中にいるような体験をつくり出しました。水が床の上を流れる様子を再現したり、赤外線追跡システムを使って壁に映った人の動きを認識できるシステムを開発しました。

木田:セオドアさんの仕事は、遊び心にあふれていますね。

壁の前で手を伸ばすと、手に沿って木の枝が伸びる。作品内に自分の身を投じたような体験ができる

セオドア:実は、私はKinectが出てくる前に、自分の骨格を最初から全部書き出すことも試したんですよ。まず腕と頭を見つけて、それから頭から体の中心、中心から手、中心からもう一本の手へのアングルを認識させます。例えば、壁の前で腕を上げるジェスチャーをしたら、壁に映る木にも同じ動きをさせられるのです。

この仕事で素晴らしいことは、観客が子どもたちなので誰も作品を批判しないことです。私にとって、これをアートと呼ぶかはそんなに大きな問題ではありません 。例えばFunky Forestをシンガポールの美術館で展示したことがあります。その時の展示はArt and Gardenという自然をテーマにしたものでしたが、私たち自身、とても伸び伸びした気分で展示に臨めました。

木田:心から楽しんで仕事をされていますね。

セオドア:これは本当に楽しいプロジェクトでした。子どもたちが喜びはしゃいでいるのを見たら、それまでの苦労も一気に吹っ飛びました。本当にうれしかったです。

広告業界へ伝えたいこと

木田:私も大学時代、インタラクティブメディアやデザインについて勉強していました。最近になって、広告業界の間で突然「インタラクティブ」について騒がしくなったように感じます。これまで二つの異なる世界だったものが一つになり始めたことに戸惑いを感じます。

セオドアさんは広告業界について何か声を大にしておっしゃりたいことはありますか?

セオドア:アーティストと広告業界の関係は、素晴らしいものにもなり得るし、反対に全くダメなものにもなり得ると感じます。それは、アーティストがどんなふうにアプローチをかけられるかによるのではないでしょうか。

広告企業がアーティストの業績をたたえてその人を雇うのであれば、「私たちにはこんなにも素晴らしいビジョンがあります。でも自分たちだけでそのビジョンは達成できないから、あなたをこちらの都合のいいように利用させてください」という姿勢ではなく、そのアーティストが得意なことを任せてやらせてしまうべきだと思います。

ナイキの企業ブランドを構築するための仕事をザック先生と一緒に行いました。この時は、ランニングとアートを融合するプロジェクトを幾つか行ったのです。

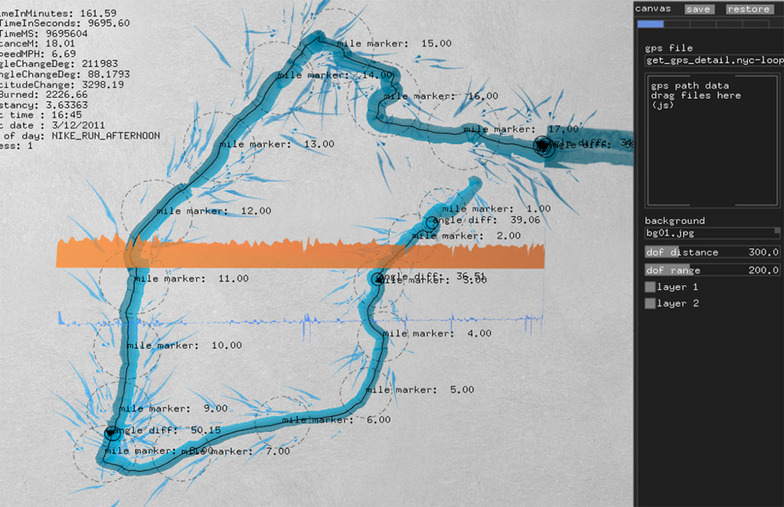

Paint With Your Feet(2011)

木田:Paint With Your Feet(2011)は、Nike+のGPSデータを利用して、走った軌跡を絵にした企画ですね。新発売のNike Free Run+ 2 City Packを記念し、その絵をプリントした靴の箱を顧客に渡しました。

Nike+のGPSデータを利用して、走った軌跡を絵にしてプリントした靴の箱

セオドア:このプロジェクトは本当に良かった。プロジェクト自体にはかなりたくさんの人たちが関わっていましたが、ある意味私たちが直接ナイキとやりとりをしました。ナイキのチームにこちらから難しい質問を投げ掛けたところ、彼らも同じようなことで悩んでいると分かったこともありました。ただ、私たちが得意なことに関しては、ナイキチームは自由に進めさせてくれました。

木田:セオドアさんのお話を聞いて、大事なのはクライアントを含めた、感受性のいいコミュニティーをつくり上げることなのかなと思いました。チームが良ければ、さらに突き進めますね。

ありがとうございました。

【取材を終えて】

セオドアさんの制作に対するストイックさに、終始圧倒されっぱなしでした。ただ、彼自身はそんなに自分のことをストイックだとは思っていないのかもしれません。何をつくるにせよ、彼の根底にあるのは「自分がつくっていて楽しいか」、そしてそれが「受け手にとって楽しい作品かどうか」だと感じました。そこには「メディアアート」や「デザイン」といったくくりも存在しません。

10年以上前、メディアアートといえば、アカデミックな世界のものでしかありませんでした。しかし「デジタル」という手段が広く一般化されるにつれ、メディアアートもアカデミックな世界から、広告やエンターテインメントへの世界へとつながっていき、新たな表現やクリエーターが現れました。それぞれ別々だった領域がどんどんつながってきているのが現在なのではないか、と感じます。

そんな状況で今まで以上に重要になってくるのは、どうやってクリエーティブなコミュニティーをつくっていくか?ということのような気がします。さまざまなバックグラウンドと専門性を持つ人たちがどうやって知識や技能を持ち寄り、新たなアウトプットをつくり上げていくか。それこそが、これからの新たな表現を生む源泉になるのだと思います。

Dentsu Lab Tokyoでは、世界中のクリエーティブ・テクノロジストの詳細なインタビューをご紹介しています。