「辞めるか、染まるか、変えるか。」と題した本連載では、大企業の変革にまつわるテーマのイベントを通じて、新しい「大企業の可能性」を探ってきました。第3回からは、ONE JAPANに加盟する有志団体の所属企業の中から、大企業の変革に挑戦した事例をピックアップし、その当事者へインタビューする形式で、「大企業の可能性」について考えていきます。

大企業の若手・中堅社員を中心とした企業内有志団体が集う実践コミュニティ「ONE JAPAN」

インタビューしたのは、リコーの事業共創アクセラレータープログラム「TRIBUS」を運営する大越瑛美氏。新規事業では先頭に立つ人が目立ってしまいがちな中で、それを「応援すること」の重要性について体験談をもとに語ります。

電通若者研究部としてONE JAPANに加盟する吉田将英が聞き手となり、「会社を変えたい」と願う若手社員へのヒントを探りました。

「会社を良くしたい」の原点

イラスト:中尾仁士(DCRX)

吉田:早速本題に入っていきたいと思いますが、そもそも今回の大テーマである「大企業が抱える病」とはどんなものだと捉えていますか?

大越:「企業は人なり」という名言がありますが、病も人なりだと思います。自分の環境や立場に対して、何もアクションを起こさずに不満を言う社員って、大企業にいる人であれば誰かしらが思い浮かびますよね。そのような人を見ると「大企業病だなあ」と思います。自分の力不足や境遇を嘆きながらも、給料をもらって会社に生かされているということに気づいてない状態ともいえます。

私はリコーのアクセラレータープログラム「TRIBUS」の事務局をしていますが、エネルギーを持って取り組んでいるようにみえる人にも自分の力不足を他責にする人がいます。何を隠そう、私もその一人でした。

自分のチャレンジしたいことを会社に提案しても受け入れてもらえず、「なんで理解してもらえないんだ」と思ったりして。それが積もっていくと、会社に対する不満になっていきました。今振り返れば、私が上司や経営層を説得させるほど行動していなかったし、どうすれば実現できるかを突き詰めて考えきれていませんでした。

吉田:自分の力不足に気づかず、「会社が悪い」とか「経営層が悪い」と他責にして、そこで一種の諦めにたどり着いてしまうパターンは、誰しも通る道かなとも思います。それを大越さん個人として、会社としてどのように変化していったのか、ぜひ聞かせてください。

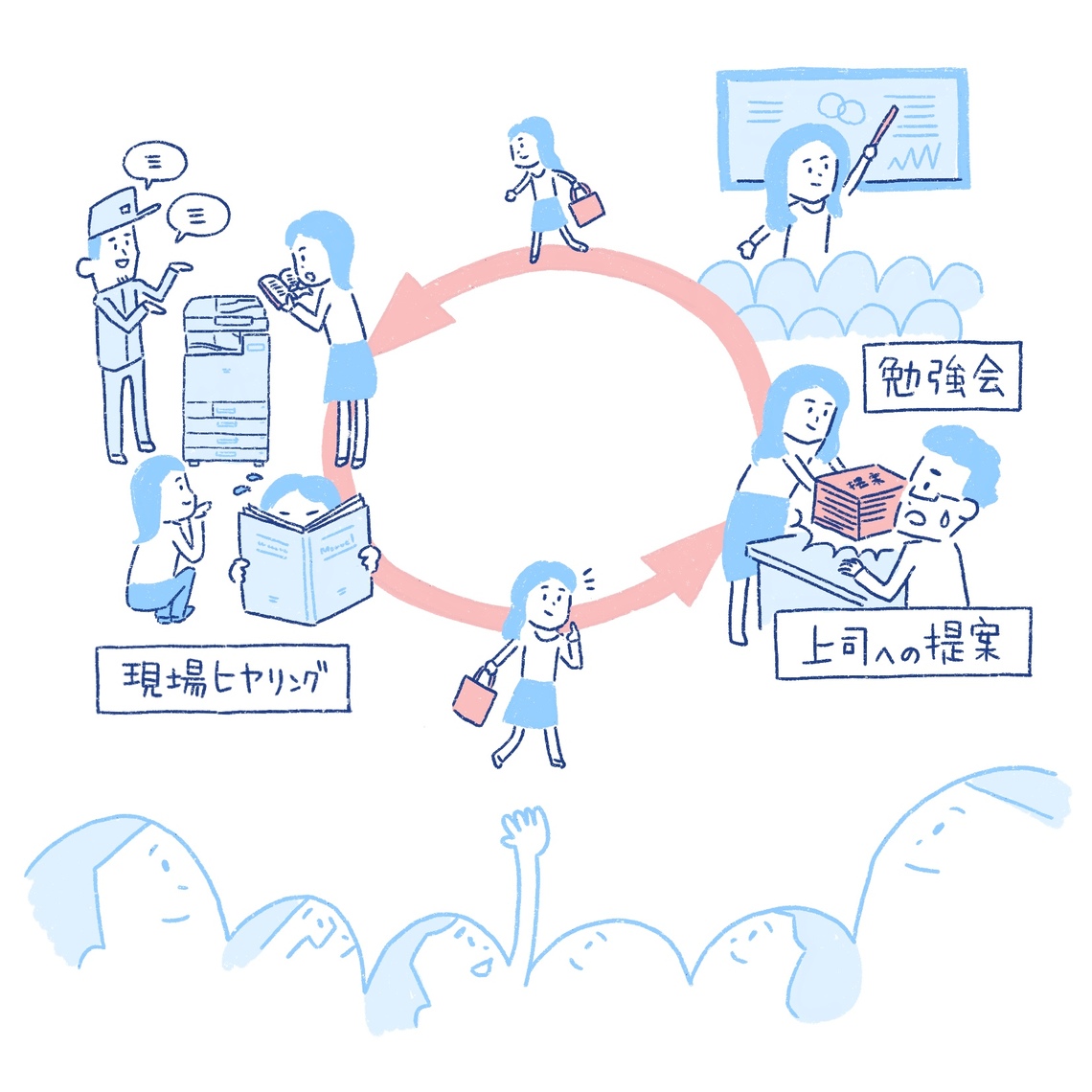

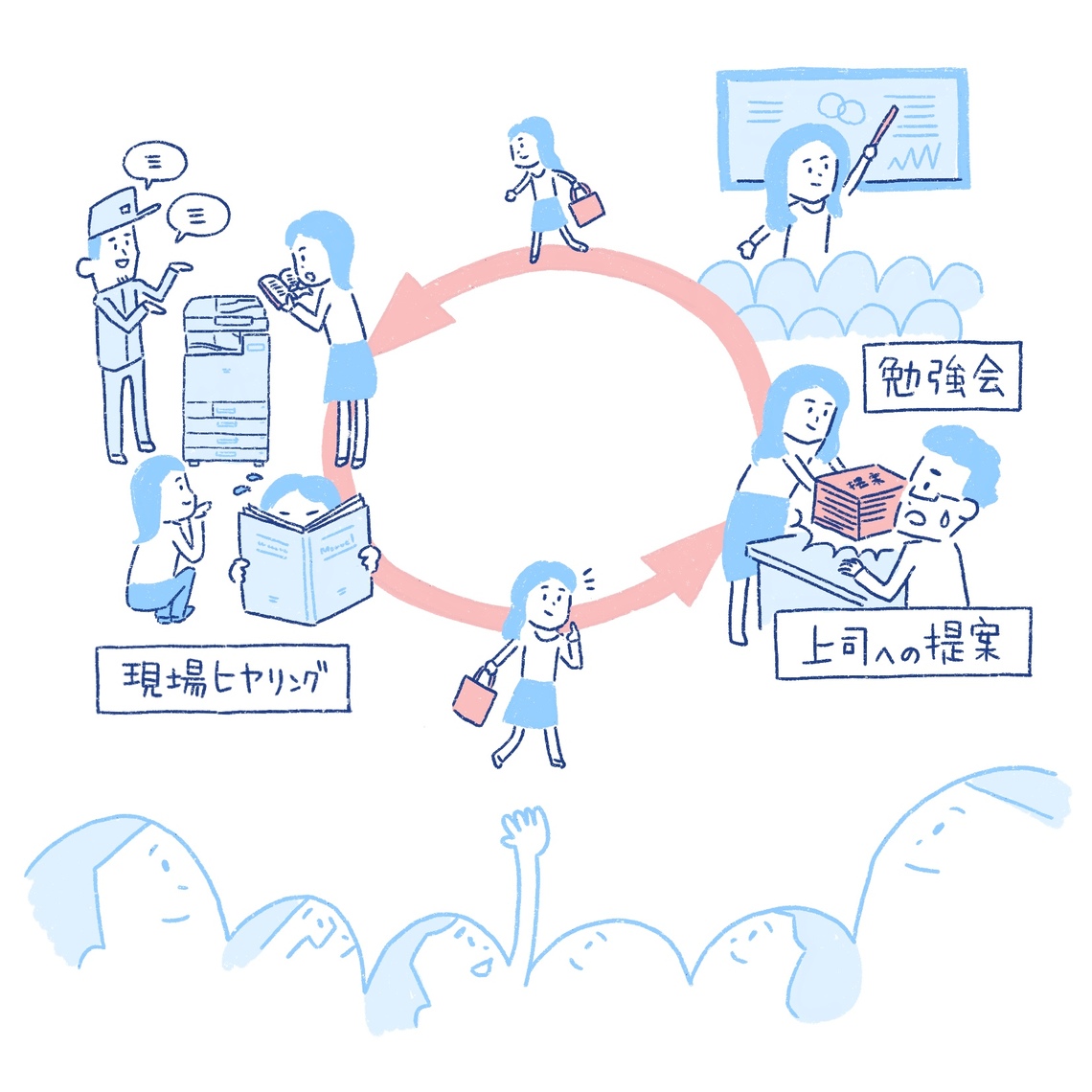

大越:私はTRIBUSに関わる前から、会社や組織に対しては感じたことを発言するタイプでした。最初は入社2、3年目のころです。営業部門としてコピー機を売っているのに、コピー機がどのように作られているのかなど、社内のことを何も知りませんでした。

同じ営業部門の先輩方と生産現場など社内の部署に話を聞いて回って、そこで見聞したことを営業活動に生かすために上司に提案したり勉強会を開いたりしていました。そうした活動を続けるうちに、社内から「新規事業の検討のための若手の意見を聞きたい」という声がかかるようになりました。そこから徐々に現在に近づいていくのですが、この時期が原点だった気がします。

吉田:大越さんとはONE JAPANで初めて出会った時から、とにかく「会社を良くしよう」という気持ちが原動力になっていると感じていました。今の話もそうですが、そういうマインドセットになったきっかけは?

大越:それも営業部門のころでしたが、最初はコピー機を売ることが世の中への貢献になる実感がなかったんです。特に私が担当していた法人営業は、販売台数は多いものの利益率が低いこともあり、自分の役割に疑問を感じていました。でもある時、先輩から「営業がコピー機を売ることで、メーカーとして自社の雇用維持につながる」と言われて腑に落ちたんです。

大きい会社で働いていると、業務を通して、自分が世の中に役立っていると実感する機会は少ないと思います。私の場合は、先輩の言葉でコピー機を売ることで工場にいる社員やその家族など、「顔の見える人のために役立っている」という実感が湧き、みんなが働いているこの会社を良くしたいと思うようになっていきました。

吉田:異動されてからは順風満帆だったのですか?

大越:もちろん苦労はありました。営業の次は360°全天球撮影できる「RICOH THETA」(リコー・シータ)という新規事業の部署に異動しました。チームの人数が非常に少なく、マーケティングや広報など、一人で複数の役割を担当せざるをえませんでした。ちょうど電通からの依頼でしたが、あるイベントの相談があって3日で実施にこぎつけたこともあったり(笑)。営業の頃とは全く違う仕事で大変だったのですが、スピード感と裁量がありワクワクして仕事に取り組むことができたことを覚えています。

その後は希望を出してオープンイノベーションで新規事業をつくる部署に行きましたが、アクセラレータープログラムの立ち上げと同時に、経営企画本部に来ました。

TRIBUSが立ち上がったきっかけは、役員と現場社員の間で行われた対話会です。そこで挙がった数百もの意見やアイデアを分析しまとめた結果、「やりたいことがやれない・挑戦する環境がない」という声が非常に多くでてきました。ならば、まずは事業そのものではなく挑戦できる場をつくろうと経営層が判断し、「アクセラレータープログラムによる新規事業の創出」が経営施策に盛りこまれました。

まだ見ぬ可能性の発掘に欠かせない「応援者」の存在

イラスト:中尾仁士(DCRX)

吉田:自分の経験も踏まえて感じるのは、会社のオフィシャルなプログラムは最初の着火点が燃えるかくすぶるか二分すると思います。起業したほうが早いんじゃないかとか、「うまくいかないんじゃないか」という声とか、そうしたことにどう立ち向かったのですか?

大越:実は当社には1990年代から新規事業創出プログラムがあったのですが、それをポジティブに捉えると、やりたいことは基本的に応援してくれる空気がある会社だといえます。もちろん具体的に支援してもらえるかどうかは提案内容によりますが、スタンスとしては肯定的というか。私も、やりたいことがあり異動の希望を出したら受け入れてもらったりしていて、それを感じていました。

その意味では、今回のTRIBUSも応援してもらうと同時に、まだ声を上げていないけど「やりたい」がある人を応援するプログラムでありたいなと思えたんです。

吉田:たしかに個の思いの強さは大事ですが、サポートのほうが得意な人もいますよね。「人のwillを叶えることがwill」というか。「やりたいことをやれ」というのは、ともすれば“willハラスメント”ではないけど、全員にやりたいことを描かせすぎているかもしれません。人のwillを遠くに飛ばすとか、willどうしをつなげるとか。どうしてもファーストペンギンだけが評価されがちですが、そうじゃない側面もあると気付かされます。

大越:一方で、手を挙げてくれる人はもう辞めてるよ、と最初に言われたりもしました。たしかに、応募してほしいと顔が浮かぶ先輩後輩は辞めていることが多い。結果としては、顔を知らなかったけど思いを持っている人にも出会えて、それが会社のオフィシャルなプログラムとしてやって良かったことです。個人のつてでたどれる人を一本釣りするのではなく、機会が平等にあることで出会える可能性があったなと感じています。

中には何年も温めてきた企画や、すでに退職しているなかでチームとして一緒に提案してくれた企画もあったのはうれしい誤算です。会社として門戸を開いていれば、人のWillは発酵されて必ず形になるのだな、と。

吉田:自分からはなかなか行動できないな、という場合にはサポーターとしての活躍の場も用意したことに加えて、きっかけがあると出てきてくれる人を発掘したのが大越さんたちの成果ですね。性善説で会社や同僚を信じてみることも必要なのかなと思いました。ちょっとした使命感や自尊心に火を付けるだけで、人って変わるのかなあと。

仮に新規事業案を持ち込んでくれる“当事者”が5%しかいなくても、応援者が80%いれば85%。ぼくらはどうしても5%の少なさにフォーカスしてしまいますが、アクセラレータープログラムにはいろいろな入り口やかかわり方あっていいですよね。

「じゃない」側面を大切にすることが変革のカギ

イラスト:中尾仁士(DCRX)

吉田:アクセラレータープログラムを始めて、会社の雰囲気は変わりましたか?

大越:2019年度の成果発表会(聴衆を集めて新規事業案をデモンストレーションする会:Ricoh Investors Day)の参加者にとったアンケートでは、「会社の雰囲気が変わってきた・すでに変わった」と回答した人が80%を占めました。そのため、プログラムになにかの形で関わっている人の意識は変わってきている実感があります。

とはいえリコーには国内社員が3万人いるので、まだまだ周知が必要です。プログラムに関心を持ってもらったメンバーでチャットのバーチャルコミュニティをつくっているのですが、メンバーが1000人ほどです。まだ30分の1ほどですが、関係者を今後どんどん広げていきたいと思っています。

私自身がうれしかったのは、去年の応募者が、同僚にTRIBUSを自分ごととして紹介してくれているのを偶然社内で目かけたことです。参加して良かったと思ってもらえていることが実感できた瞬間です。

吉田:少し話を戻すと、発端には経営層が社員の声を聞こうと思って実際に意見を集めたことですよね。「なんでもいいから話してよ」という歩み寄りができる経営陣は珍しいんじゃないかと思います。

ポジション的に偉いのもそうですが、忙しさもあって「結論は?」「何の話?」と悪気がなくてもなりがちで、社員と議論するのは案件化している事案についてだけだったりすることもあります。

大越:本当に議題がなかったので、取りまとめた人事は大変だったと思います。それでも経営層は何回も登場していて声を集めていた。その中でトップでしか反映できない声、経営層でなくてもできる話を分けて、経営企画としてアクセラレータープログラムを主導したという流れです。

吉田:今回のポイントだと思ったのは、「じゃない側」の話が大事だなと。決まったアジェンダ「じゃない」ほうを大事にしたり、起案する立場「じゃない」人がどういうスタンスを意識したり。優秀な人だけが集まってべき論を突き詰めるのとは違う、良い柔らかさがありますね。

大越:もう1つのポイントだと思うのは、TRIBUSでは意思決定が事務局に任されていたことです。経営陣直下のプロジェクトでありながら、誰かを説得せずに決められるのが良い方向に転びました。事務局に意思決定が任されていたので、アクセラレーター期間中は、提案してきた事業リーダーやチームの意思を尊重する環境を事務局としても用意できたと思っています。

吉田:共依存というか、自由と責任の難しさはどの組織でもありますよね。若手は自由度を求める一方で、成果が出るかどうか不安がある。それを回避するために、「上がうるさいから」と言いつつ、結局上司に決めさせて意思決定の依存をしている。上司は上司で当事者がいると思っているから、意思決定をしたというよりも「ちょっと意見した」くらいにしか思っていないこともあります。

でも意思決定を任せたと最初から公言されていると、受け取る側にも責任と度量が問われるので、良い関係だなと思います。

大越:不安になる人は不要な上申をしたりして、「そんなの聞いてこなくていいよ」となるケースはたしかにあるかもしれませんね。上司もさじ加減が難しかったと思いますが、口を出さずに見守っていてくれたのはありがたかったです。

個のwillの集合体=大企業

イラスト:中尾仁士(DCRX)

吉田:大越さんはいま入社して12年です。スタートアップなどに転職するといわゆるC職(CFO、CMOなど各部門トップの役職)を担っている人もいると思いますが、大企業ではまだ若手といわれることもある年次です。いろいろな選択肢がある中で、転職せずに大企業、あるいは今の会社で働き続けることの何が価値だと感じているかを知りたいです。

大越:社内では「Why Ricoh?」という言葉が飛び交っています。現在のリコーの主力事業はオフィス向けの画像機器を中心とした製品・サービスですが、新型コロナウイルスの影響により会社に行く機会が減り、お客様のプリント出力量は減少しました。入社した2008年を思い出すと、このときもリーマンショックでコピー機に「使用禁止」の張り紙があるお客様も見てきました。そうした意味で、自分たちの存在意義とは何か、という問いには向き合い続けています。

質問の答えになるかわかりませんが、アクセラレータープログラム後の社長の総評で「ポストモダニズム時代の新しい会社の形態」という一言がありました。これは「社員がそれぞれやりたいことをやっていて、結果としてそれが会社になっている」という意味です。個々が実現したいことをできていて、組織として成り立っていれば、それも一つの形かなと思います。そうした環境を「応援者」として実現していくことが、自分のやりたいことにもリンクしているので、それがまだリコーにいる意味の一つです。

吉田:「行く先」と「あり方」ですよね。リコーの行く先には、社員の幸せや雇用を守ることがあると思います。破壊的イノベーションがさけばれる時代でも、破壊のベクトルを間違えるとおかしなことになりかねません。だから行く先は同じでもあり方を変えるというのは大切ですよね。会社によっては、行く先を変えるけどあり方を守るパターンもあって、それを見て「大企業はダメ」だ、と脱藩する人もいる。

あり方を編集するスタンスがあれば、豊富な資源を新しい形に変えて、同じ方を目指すこともできます。おもちゃのブロックみたいに、一度ばらして組み直せば全然違うものができる。そう思えると、大企業を捨てたものじゃないと思えるし、可能性があるんじゃないかと、当事者として感じます。

大越:アクセラレーターとか事務局っていうと、優秀でやる気のある人に成功事例を立てていくように見られてしまいがちですが、潤滑油としての役割という方が近いと思っています。新規事業だけではなくて、みんなが思っていることを受け止めて翻訳する役割だなと。

たとえ現在の職域では思うように評価されなくても、新しい領域や自身の役割の捉え方次第で力を発揮させられる人がいます。そのような人含めても活躍できる環境をもっと整えていきたいです。彼らのチャンスになりたいし、それを応援することが会社の明日をつくることにもつながるはずです。