多様な価値観が広がる現代。企業も良い商品・サービスを提供することだけにとどまらず、社会における自社の存在意義を明確に打ち出すことが重要になっています。そんな中、欧米のビジネスの現場で広がり、日本でも注目されているのが、企業理念の形成や研修で「哲学」の手法を取り入れることです。

哲学をいわゆる「思想」として取り入れるのではなく、「方法」として取り入れる「哲学対話」や「哲学コンサルティング」とはどんなものなのか?東京大学で研究を進めながら、企業や教育現場で哲学対話を実践している堀越耀介氏と、電通のコーポレートトランスフォーメーション部でコンサルティングを行っている中町直太氏が対談。その手法や効果、独自の価値について語り合います。

哲学の思想ではなく“態度”を重視する「哲学対話」とは?

中町:まずは堀越さんの現在の活動について、簡単にご紹介ください。

堀越:僕はもともと「教育哲学」や「政治哲学」と呼ばれる領域の研究をしており、現在はより実践的な「哲学対話」という活動も進めています。哲学対話は主に教育機関で実施していますが、今回は企業と行っている「哲学コンサルティング」を含めてお話ししたいと考えています。

これは、哲学研究者が企業の中に入り、例えば企業理念についてのコンサルティングや企業研修などを、哲学的な態度や思考・対話を用いて行う、といった活動です。

中町:ありがとうございます。「哲学対話」や「哲学コンサルティング」が実際にはどういった形で行われるのか、初めての人にも分かりやすく教えていただけますでしょうか。

堀越:「哲学」というと、どうしても倫理の教科書に載っているような思想のイメージがあると思いますが、僕が活用しているのは先人たちが残した「哲学思想」というよりも、哲学的な“態度”のほうに重点を置いた「哲学思考」です。

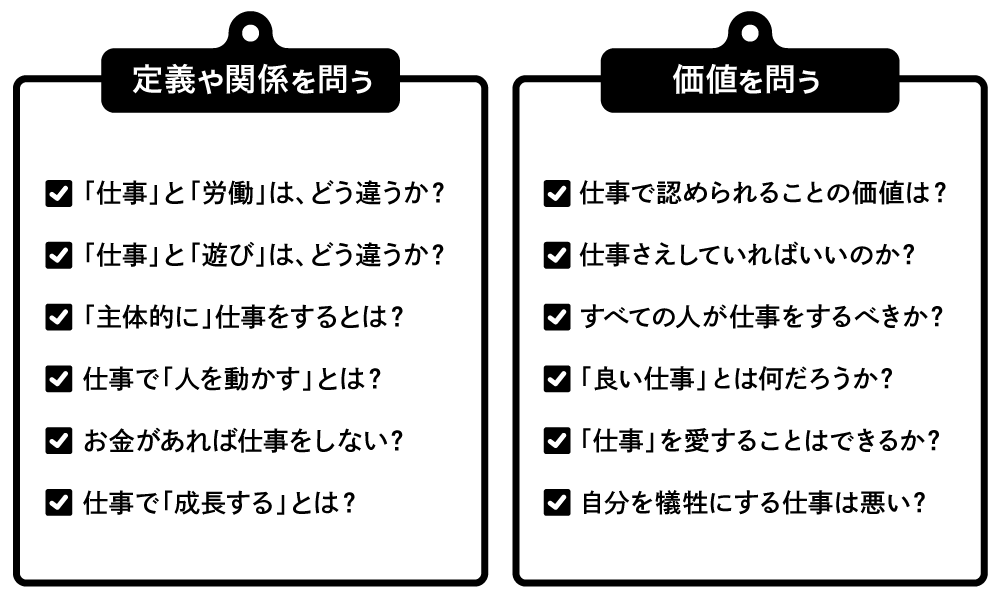

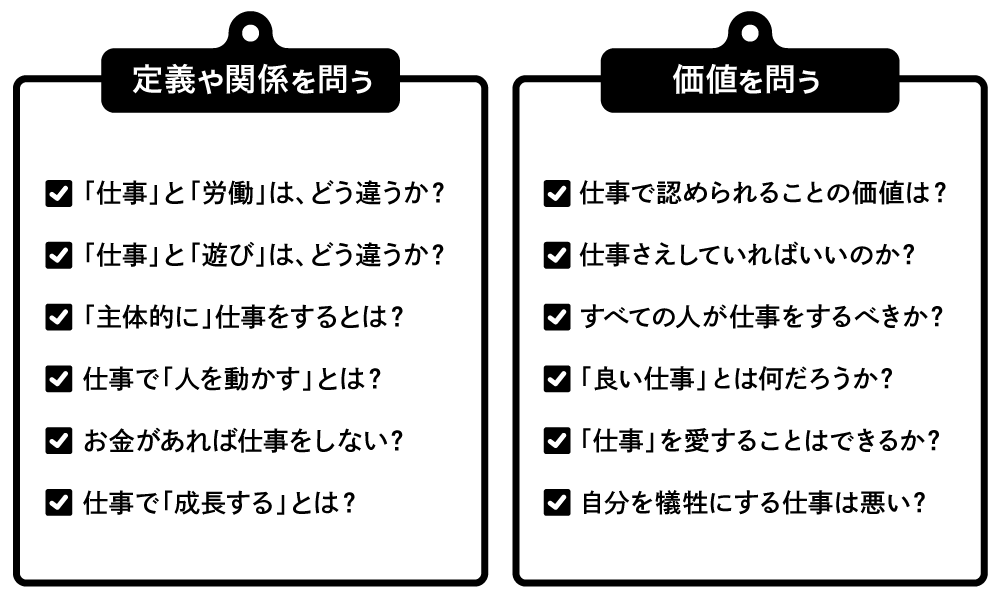

哲学対話は、私たちが考え、話をする中での哲学的なエッセンスを取り出して、物事について考えていく活動です。方法を簡単に説明すると、まずは、対話を行う人々の間で、何かのテーマに沿って「問い」を立てます。ここで重要なのは、ただ問いを立てればよいのではなく、“哲学的な問い”を立てること。哲学的な問いとは、ある物事や事象をもとに、その意味や価値を問うようなものです。例えば、「どうすれば仕事で成功できるか?」は必ずしも哲学的な問いとは言えませんが、「そもそも成功とは何か?」は哲学的といえます。

次に、言葉を分析していきます。例えば「労働」と「仕事」はどう違うかを考えることで、それぞれの定義や意味が自然とわかってくる。「労働」はなんとなく雑務的なことをやらされている感じがするけれど「仕事」は少し違う、などですね。あるいは、その考え方は、いつでも、誰にでも当てはまるのかを考える。そのようにして、テーマとなる事象の前提や理由、判断基準を問い直して本質に迫っていきます。他にも「労働」「仕事」に関連する概念はないか、もし1000億円の宝くじが当たったら仕事を辞めるだろうか、と考えてみるのもいいですね。これが「哲学対話」「哲学思考」をするうえでのエッセンスになります。

「哲学対話」の問いの一例

企業理念の見直しや社員研修にも!ビジネスの現場で高まる哲学の需要

中町:昨今、企業においても「なぜ自社は存在するのか」、あるいは「なぜ社会にその会社がなくてはならないのか」という、まさに“なぜ”の部分を言語化することがパーパスと呼ばれ重視されています。さらにそのパーパスを見直したい、新たに作りたいという企業も非常に増えている。そういう意味では、日本中、あるいは世界中の企業が根本的で哲学的な問いに向き合わざるを得ない状況になっているように思います。堀越さんの元には、実際、企業からどんな相談がくるのでしょうか。

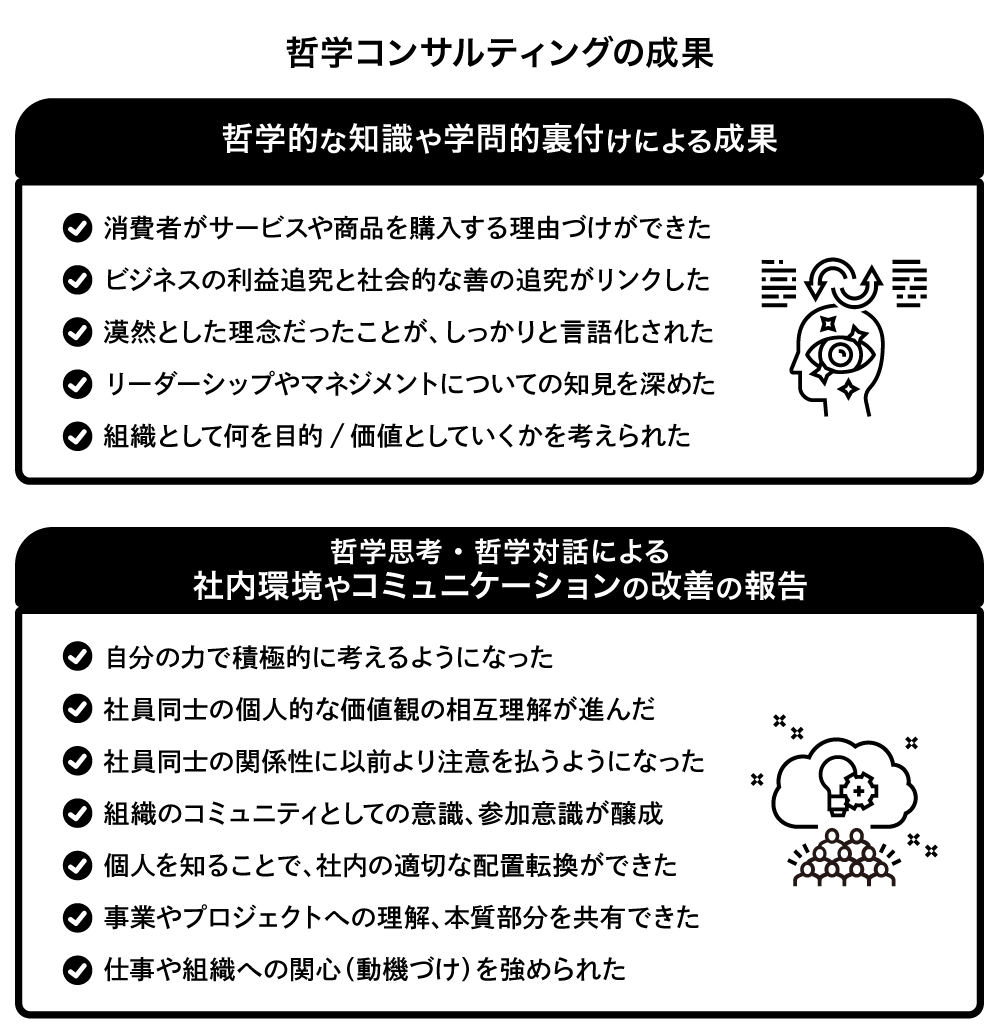

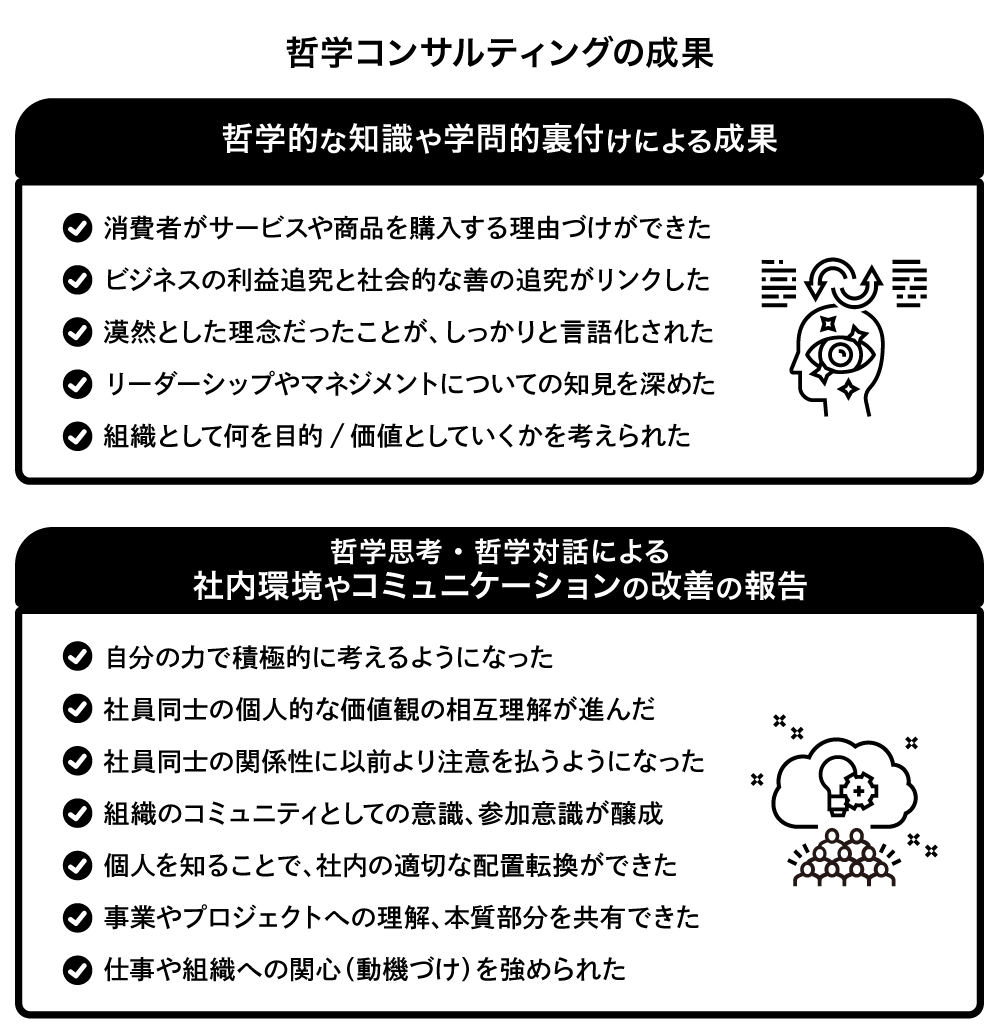

堀越:僕にくる依頼は大きく分けると、主にサービスやプロダクト、企業理念などに関するコンサルティングと、社員研修や個人研修の2種類です。

企業のミッション・ビジョン・パーパスに関する、あるいは自社プロダクトやサービスそのものに関して、哲学的な視点から一緒に考えてほしいという依頼は多くあります。他方で、社員研修の依頼も多いですね。研修の目的は多種多様ですが、一つはやはり、社員に根本的に考える力、言い換えると、「本当にこの考えでいいのか?」と批判的に考える力をつけさせることです。あるいは、表現力の向上を促したいという話もよくお聞きします。哲学は「なんとなく」の感覚的な状態を言語化する力も培えるので、その能力を磨き、分かりやすいコミュニケーションやプレゼンテーションができるようにしていきたいとの意向があるようです。

中町:企業理念やサービスコンセプトに関するコンサルティングは、当社でも実施していますが、あえて「哲学対話」の手法を求める企業がいらっしゃるわけですよね。そうした場合、ほかでは解決が難しいかもしれないけれど、哲学対話の手法なら自社に向いているかも、と考えられたのかと推察されますが、堀越さんは、企業側にどんな期待があるように感じていますか?

堀越:企業のみなさんは今、本当に試行錯誤されていて、依頼主の元に伺うと自己啓発本や経営学の本がたくさん出てきます。ところが、どれもそれっぽいことを言ってはいるのに、なぜかうまくハマらないのだ、と。フレームワークやケーススタディでも求めている答えにはたどりつけない。そうした中で、哲学対話は個々人が“自ら”考えて参画できる点が大事なのだと思います。人事の方もパーパス選定を担当する方も、答えが一つでない哲学的な問いには、全員がインクルーシブに参加できる余地がある。依頼をくださる企業からは、そういった側面に期待をいただくことが多いように感じています。

“問いが許容される文化”をつくっていくことで、組織文化的な課題にもアプローチできる

中町:自社の観念や根本的な部分については、結局のところ、社員自身の頭で考えて意思を持つしかないとなったときに、人類が長く積み上げてきた“考える技術”ともいえる哲学の手法が、あらためて見直されてきているのですね。もともと哲学コンサルティングの流れは欧米からきたものですが、哲学者の立場から、日本の企業にはどんな課題があるように見えていますか?

堀越:哲学対話では“そもそも”の観点も含めて自由にものを考えられることが重要です。僕は企業でも同じく自由に疑問を持ち、思考していくことが大切だと思っていますが、依頼主からは「自由に考えるとはどういうことか」と聞かれることがあります。一方で、どの企業でも若い人の離職率の高さが課題とされている。そうした状況を合わせて見ると、若い人に柔軟に発想・意見してもらいイノベーションを起こしたいと言いながら、自由な考え方や発言ができるような環境の整備には手が回っていない印象があります。

哲学的に考え、話せるようになると、コミュニケーションの形式が根本から変わります。「それって本当にそう?」と言えるような、“問いが許容される文化”になっていく。「なぜこの仕事を、この人たちと、この企業でやるのか」といった根本的な点を考え、意味づけられることも、哲学の一つの側面です。そこがきちんと考えられれば、社員の動機づけに寄与できます。管理職による形式的な面談を行うよりも、そうした文化をつくっていくことのほうが、より直接的に離職問題などにもアプローチできると考えています。

中町:今のお話は大切なポイントですね。企業で「本当にこの商品は必要なのか」「本当に今の会社の仕事の進め方は合っているのか」と、“そもそも”のことについて議論する機会はやはりとても少ないですから。イノベーションとは、慣れている形式の中で落としどころのように考えられているものをひっくり返すことだと思います。そのためにはまず、「そもそもそれはいるのか」を考える機会をつくることが重要です。

ただ、日本の企業では特に、根本的なことについて話し合うハードルが高いように思います。まずは自由に問いを立てて話をしてもよい、さらにはそうした話題を役職・年齢を超えてフラットに話し合ってよいのだと共通認識にしてもらうところに、大きなハードルがありますよね?

堀越:そこが越えられれば、哲学対話を通して実践したいことはほとんどクリアと言ってもいいのです(笑)。企業の中には、何年も一緒に仕事をしている人たちが、互いにどのような価値観を持っているかをまったく知らなかったりするケースもあります。

ただ、それはある種、やむをえないことでもあると思います。哲学的なコミュニケーションは、わざわざ場を設けないとできないからです。たしかに、プロジェクトがスムーズに進むのであれば、隣に座っている人がどのような考え方・価値観の持ち主なのかは、知らなくても問題ない。けれど、それを知っていたほうがうまくいくこともたくさんあります。例えば人事的な側面から見れば、社員の考え方を知ることは、適切な配置転換や部署異動にもつながっていくはずです。

「哲学対話」という“場”の力が、本音で理性的に話し合うための第一歩に

中町:今おっしゃっていただいたことは非常にキモの部分だと思います。「哲学対話」という“場”、ある種イベントともいえる状況の力を借りて、結果的に本音で、しかも理性的に話し合えるところが企業から見た利点でしょう。堀越さんが活動してきた中で、今議論したようなことが実践できたプロジェクトがあれば、一つ事例として紹介していただけますか。

堀越:ある大手企業では、月に1度しっかりと時間をつくり、3年目や5年目など若い年次の社員に対して哲学対話を実施しています。この企業のように、社員が“疑問を口にし合える文化”をつくっていくことは、継続的な対話によって成立します。時間をかけて、哲学対話がうまくいく進め方をきちんとレクチャーしてからスタートすると、対話を深める効率も上がっていきます。

その結果、「隣に座っていた人のことを全く知らなかったことに気づいた」「今までの会社でのコミュニケーションがどれほどおかしかったかが分かった」など、本当に多様な感想が届き、効果を感じています。人事の方の目線では、コミュニティの醸成意識がとても進んでいるように感じる、とのお声をいただきました。

「問い」には、投げかけられた人々を包摂する(ある範囲の中に包み込む)力があるように思います。特に、哲学的な問いには決まった答えがないので、ベテランも若手も上司も部下も関係なく、誰のほうが詳しいという話でもない。みんなで考えないと進まないし、みんなで考えたほうが深められるんです。この企業の方には、取り組みを続けることで、「自分たちが自社の根幹をつくっていくのだ」というモチベーションや、コミュニティの醸成にアプローチできているのではないか、とおっしゃっていただけました。

“モヤモヤ”のまま終わってもいい。参加した人々と同じ「問い」を共有できたことが大切

中町:この記事で「哲学対話」に興味を持った企業の方へ、実際に対話を行う際の留意点やアドバイス、こんなことから始めてみたらよいと思われることがあれば、教えてください。

堀越:ひとつは、哲学を「思考する」「対話する」といった側面から考えてみていただきたいです。冒頭でお伝えしたように哲学対話は、哲学的な態度や思考に重点があります。僕は、哲学の生み出す「知」とは、どこかで固定されてしまうようなものではなく、常に流動的で、私たち自身が作り変えていくものだと考えています。つまり、絶対的な「知」が存在しているのではなく、私たちが何度も作り直しながら、再構成するプロセスの中に「宿っている」、生きているものだということです。

哲学対話の実践の際には、その企業の外部の人に入ってもらえるといいですね。違う視点を持つ人に組織や哲学対話の様子を客観的に見てもらうことが大切です。外部の方がクッションになることで、言いにくかったこと、考えにくかったことでも話し合えたりしますから。そして、まずは同世代で対話をするほうがハードルとしては低いように思います。管理職なら管理職同士でまず行う。そこから段階的にさまざまな世代を混ぜていくようなステップを踏めると話しやすさが違ってきます。

中町:確かに、自分たちのものの見方の偏りに気づける機会でもあると思うので、外部の方がいたほうがいいように思いますね。考え方、理念の部分では何度も考え直していく中で生まれた、「問い」の部分が大事なのだと感じます。ビジネスの現場では、つい手っ取り早く「答え」が欲しいと求めてしまいがちですが、その前提には「問い」がある。「問い」を考えていくことが答えにつながるのだと、まず認識することがポイントですね。

堀越:哲学対話の場合、「問い」に対する明確な正解を断言できるわけではないので、どこまでいっても、それが正しい答えかどうか究極的にはわからない。だからといって、そうした問いについて考えることに意味がないわけではなく、私たちが人生で直面する問題というのは常にそうだと思うんです。

その場に参加したことや、参加者みんなで「問い」を生み出したこと、これがポイントなのだと気づくことのほうがよほど重要です。むしろ答え自体は副次的なものであって、対話的なプロセスよって本質から考える経験を積み、仕事や他者への理解が深まることの方が目的だと考えてもらえるといいと思います。問いに対するモヤモヤが残れば、その問題について継続的に考えることになる。そして、同じ組織の人たちと一緒に考えていくことが一番大事なポイントです。