リトアニアで生姜づくりにチャレンジするために、ただいま高知で修業中の青年Dさん。近況を尋ねたら「メジカの新子(しんこ)って、食べたことあります?8月下旬から9月にかけて獲れるソウダガツオの幼魚なんですけど、仏手柑(ぶしゅかん)をぎゅっと搾ると、サイコー。足が早いから、地元でしか食べられないグルメですよ!」との答え。いてもたってもいられず、飛んでいきました。

まだ見ぬお刺身のイメージを口の中いっぱいに広げながら空港に降り立つと、Dさんはクルマを走らせ、なぜか山奥の食堂で「たまごかけご飯」を注文しました。仕方なく一口食べると「う…うまいっ!」。

食後、有機農業で名高い土佐山の、さらに奥深くへ入っていくと、そこで待っていてくださったのは高知を代表する地鶏「土佐ジロー」養鶏農家、尾崎彰則さんでした。

有名外食チェーンの店舗開発担当から転身して、まだ数年。コロナ禍の厳しい環境で戦い続ける尾崎さんですが、「ことば」ひとつひとつが力強く、そのお話に一気に引き込まれました。

最初に教えていただいたのは「養鶏は、土づくり」ということ。「砂肝」という呼称があるように、歯のない鶏は内臓に蓄えた小石を使って食べた物をすりつぶします。また、土自体からもミネラルなどの栄養分を摂取するそうです。だからこそ、鶏が元気に育つためには、健康な土づくりが必要なのです。

毎日大量に排出される鶏糞は産業廃棄物として処理されることもあるそうですが、尾崎さんのところでは自然界に存在するバクテリアを使ってそれを分解し、鋤(す)き込んで土壌を豊かにして、生えてきた雑草をまたエサにするそうです。鶏舎の中で自然な循環をつくっているのです。

そして、土佐ジローという血統。通常、在来種の流れを受け継ぐ「地鶏」は食肉用に育てられますが、この品種は卵肉兼用です。たまごが得意なのです。高齢化が原因で生産者の数は全盛期の2分の1程度にまで落ち込んでいるそうですが、尾崎さんはこの鶏が生み出すたまごの味わいそのものに大きなチャンスを見いだしています。

さらに、尾崎さんが一羽一羽の鶏と向かい合う姿勢は、できるだけストレスを与えないように、大切に、大切に、まるで家族に対するもののようでした。「この子たちのにおいを嗅いでください。ほら、臭いがしないでしょう?」と自慢する笑顔は、完全に“親バカ”そのもの。(とはいえ養鶏場の、あの独特な臭いが全く感じられなかったことは確かなのですが)

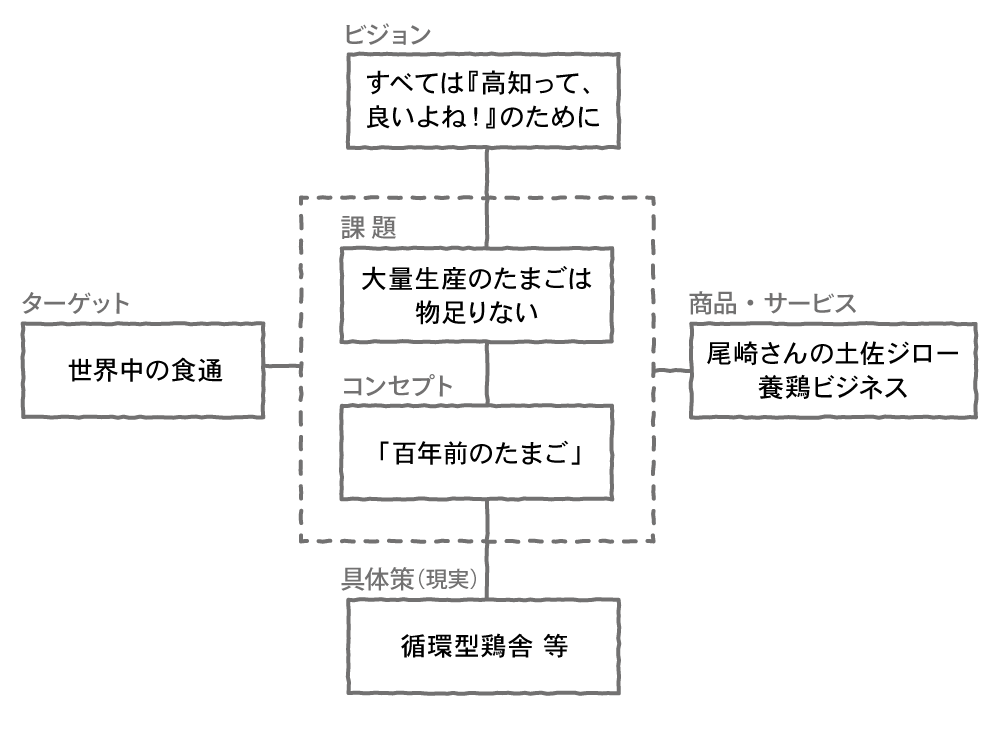

昔ながらの環境で、昔ながらの血統を、昔ながらのやり方で育てる話を聞いて、尾崎さんは大量生産大量消費より以前の、「百年前のたまご」を育てているのだな、と直観しました。

たしかに山奥の食堂で食べたたまごは、殻がかたく、小ぶりで、最近はやりのもののように黄身がオレンジなわけでもなく、ただただしっかりと「たまごらしい味」がしました。日本の養鶏は千年以上の歴史があるので「千年前のたまご」といってもいいかもしれません。現代に失われた、日本らしいたまごの「真味」に挑戦していることがわかりました。

さらに尾崎さんが、土佐ジローのたまごという手段を使って実現したい「すべては『高知って、いいよね!』のために」という夢も明確でした。そこに至るための“戦術仮説”も(ここに詳細を記すことは控えますが)極めてハッキリとしていました。

以前、このコラムで世界を席巻する宮崎県の「尾崎牛」について書いたことがあります。その時も尾崎牛の尾崎さんの語ることばひとつひとつが明瞭なことに驚いたのですが、今回、土佐ジローの尾崎さん(ややこしくて、すいません!)にもまったく同じ印象を持ちました。きっと、彼の取り組みが実を結び、世界中から愛される日も遠くないでしょう。(すでに通販で購入するのは難しいほど人気を博しているようです)

何かチャレンジをするとき、自分の進むべき、まだ見ぬ道を「ことば」にして語れる強さを実感できました。

そうそう。メジカの新子はその日の夕方、海のまち久礼の鮮魚店で手に入れました。仏手柑の皮をすりおろし、果汁と醤油をふりかけると「むぉぉぉぉぉーっ」。独特の食感と、青々しくスパイシーな柑橘の香り。

でも鮮魚店のおばちゃん曰く「メジカの本当の味を知りたいなら、お昼までには来なくちゃだめよ。それだけ足が早いんだから」ですと。

嗚呼、今年はもうシーズン終了。その真味を知るためには、また行かなくてはなりません。ともあれ土佐ジローにメジカ、他にも天日塩に無農薬生姜等々、高知は今まで知らなかった魅力的な食材にあふれる土地でした。

どうぞ、召し上がれ!