Googleと新聞 そしてオープン・ジャーナリズムの未来

前回に引き続き、在英メディアアナリストの小林恭子さんにお話をうかがいました。

Googleニュースとのせめぎ合い

――前回お話しいただいた欧州におけるオープン・ジャーナリズムの今後を考えるときに、Googleなどのニュースサイトと新聞の関係はどうなっていくと思われますか?

小林 Googleは収入の95%を広告から得ているので業態としては広告会社ですが、今やテクノロジーをどんどん発明して社会を変える力を持つ企業となりました。無視できないほどの情報収集力、拡散力を持っています。新聞社側からすれば、Googleニュースは自分たちがお金をかけて作ったコンテンツを無料でアグリゲートし、拡散するため、一種の敵として捉える傾向がありました。しかし、状況は常に変わっています。欧州各国の新聞社はGoogleにいわば勝手にコンテンツをアグリゲートされることに対し抵抗しましたが、最後の最後でフランス、ベルギーではGoogle側から一定の資金援助を得るという妥協策に落ち着きました。 昨年3月、ドイツでは、新聞社などがネット上で出したニュースを検索サイトに掲載する場合、使用許諾や使用料の支払いを義務付ける改正著作権法が成立しました。報道機関は、1年間、営利目的でニュース記事を公開する独占的権利を持ちます。8月1日以降、グーグルニュースに自社サイトのニュースを拾われたくない新聞社は、「オプト・アウト」(抜け出る)を申請することになっていましたが、実際にふたを開けてみると、ほとんどの新聞社が「オプト・イン」(選択する)を選んでいました。

やっぱり実利をとればGoogleニュースに取り上げてもらった方が自社サイトへの誘引にもつながるわけです。かつてのような「Googleニュース=敵」という見方はかなり変わってきているのではないでしょうか。

|

ドイツ版のGoogleニュース

|

――フランスとの合意では、政府とGoogleが新聞・雑誌業界向けのデジタル支援基金を設置するという形で、メディアのコンテンツの二次利用は無料ではできないということを知らしめました。

小林 Googleを相手に一定の譲歩を引き出したことは確かに大きな一歩ですが、検索による記事の見出しや一部の利用に対して著作権料の支払いを求めたフランス新聞界の主張は実現しませんでしたから、Googleの勝利とも言えるのかもしれません。また、支援基金の合意もあくまでGoogleとの間のもので、それ以外のニュースアグリゲーターには適用されないというのも根本解決にはなっておらず、新聞社コンテンツの利用に関してはせめぎ合いが続いていくだろうと感じています。

オープン・ジャーナリズムと新聞のこれから

――オープン・ジャーナリズムの波が今はGoogleやYahoo!にも押し寄せている気がします。たとえばYahoo! JAPANが昨年、検索キーワードを使って、内閣府の景気動向指数(CI)に近いものを月次でリアルタイムに推計する試みをおこなっていました。

小林 ビッグデータの活用をめぐる欧州とアメリカの対立は、イデオロギー的な議論にまで発展しています。つまり、放っておくと欧州市民のデータがアメリカ企業に独占されてしまうという危機感が欧州にはあります。

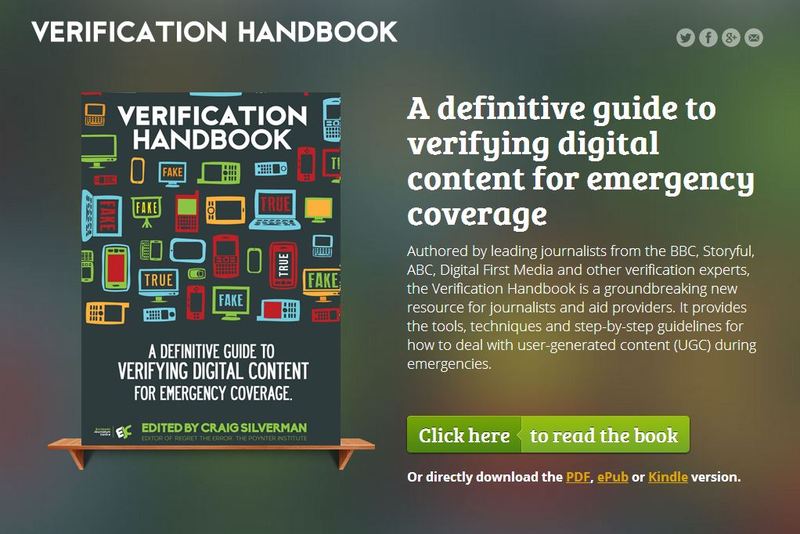

オープン・ジャーナリズムの中のジャーナリズムの部分で、新聞をはじめとする報道機関が果たす役割は大きいと思っています。検索エンジンはデータをどんどん収集していますよね。こうしたデータを誰が管理して、どう解析、利用していくのかということが新たな問題になっているわけですが、そんな状況で何が正しいのかを見極めるのは、ジャーナリズムの重要な仕事の1つではないかと思っています。ただ、既存の報道機関のみが管理、分析を行えるというのではなく、様々な組織、専門家、市民が役割を果たすことができるでしょう。例えば非営利組織「欧州ジャーナリズムセンター」は、災害や大きな事件・事故発生時に市民から寄せられた情報を世界のメディアがいかに検証したかをまとめたハンドブックを今年、リリースしています。

|

欧州ジャーナリズムセンターによるハンドブック

|

――今、広告会社の仕事もそうですが、カバーしなくてはいけない領域が広がるとともに、個々の領域の専門性が高く求められています。そうなると1人で仕事を完結することは不可能で、個々の専門性を持ち寄って協働する場面が増えています。そういう意味で、今後は新聞も記者とそれぞれの専門家が協力して記事を作成するという方向に向かうのかもしれないですね。

小林 確かにそうですね。インターネットの普及もあって報道機関にはより高い度合いの説明責任が求められていますし、記者やジャーナリストレベルだけで複雑な現象を分析し、解説するには限界があります。データ・ジャーナリズム先進国のアメリカでも、誰がどういうふうにデータを扱い検証するのが正しいかというのが大きな問題になっています。デジタル情報が爆発的に増える中、各社がデータサイエンティストを雇えばよいという議論がある一方で、ジャーナリスト自身がデータの専門知識を身に付けるべきであると、ハーバード大学のニーマン・ジャーナリズム・ラボは主張しています。今のところの結論は、記者はプログラムを書くところまではできなくても、データの

処理についての基本的な知識は持っていたほうがいい、というところです。

――最後に、新聞ジャーナリズムは今後どうなっていくのか、考えをお聞かせください。

小林 2010年、内部告発サイト「ウィキリークス」が、米軍にかかわる大量のデータを入手し、米ニューヨーク・タイムズ紙、英ガーディアン紙、仏ルモンド紙、ドイツのシュピーゲル誌など欧米の大手メディアと共同でデータを分析し、数々の報道につなげました。このように、扱うデータ量が大きくなるにつれて、今後は複数のメディア間の協力が進んでいくと思われます。

もう一つ、米コロンビア大学のタウ・センター・フォー・デジタル・ジャーナリズムのディレクター、エミリー・ベル氏は今後のジャーナリズムの流れは「特化と個人化」がキーワードになると言っています。「将来、ジャーナリズムの規模はもっと小さくなる」「一人ひとりの記者が読者とつながり、一つのコミュニティー空間を作ることが必要だ」と。実際に、伝統的な報道機関で一定の読者層を作った記者が自分が中心となったメディアを立ち上げる事例が米国で発生していますよね。記者がツイッターを使ってフォロワーとともに独自のコミュニティー空間を作り出しています。また、多くの人が友人、知人や気になるジャーナリストやウェブサイトなどからのお勧めでニュースを発見することが常態化してきました。個人が好むニュースをキュレートして配信するサービスも人気ですよね。

日本の新聞も読者と情報をシェアし、ともに紙面を作ってゆくように、さらにオープン化を進めてもよいのではないでしょうか。例えば署名記事を増やして記者の顔を見せたり、記者個人の名前でツイッターを始めてみる、さらにウェブ版のコメント欄開放、読者との意見交換会の開催など、読み手に向けて大きくドアを開けてみてはどうでしょうか。

(了)