変化の激しい現代のビジネス課題を解決に導く意思決定モデルとして、注目を集めている「OODA」(ウーダ)。

本連載では、さまざまな業界の“OODA実践者”との対話を通して、OODAの魅力とこれからの時代に必要なリーダーシップを身に付けるためのヒントを発信します。

今回は落語家の立川志らく氏をゲストに迎え、「OODA式リーダーシップ 世界が認めた最強ドクトリン」(秀和システム)を上梓したアーロン・ズー氏と対談。

落語とビジネス、一見すると遠く離れた世界に感じますが、OODAという視点で捉えてみると、意外な共通点が見えてきました。

【OODAとは】

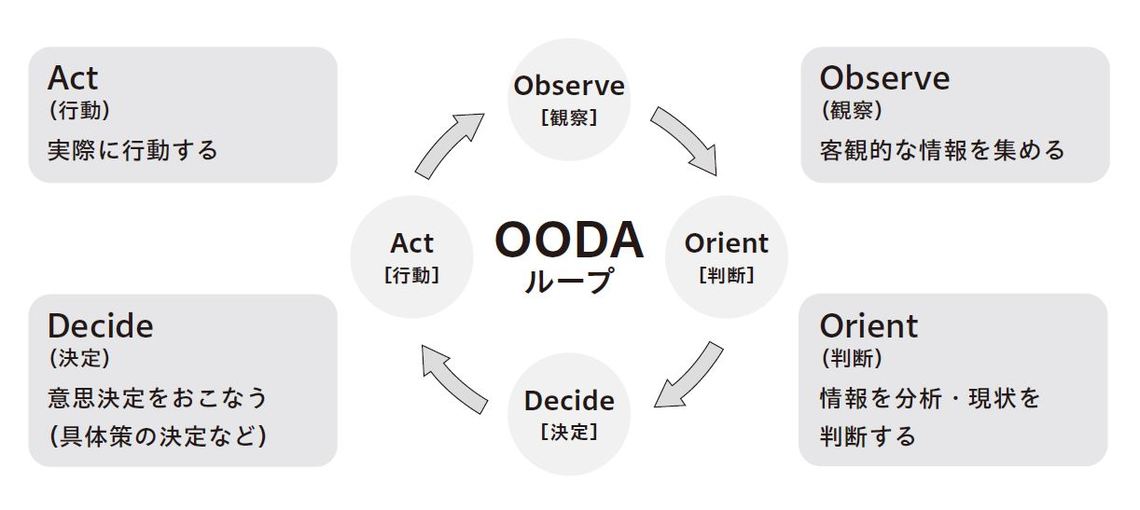

元アメリカ空軍大佐で戦闘機のパイロットだったジョン・ボイド氏が提唱した、意思決定や行動を起こすためのプロセス。観察(Observe)、判断(Orient)、決定(Decide)、行動(Act)の頭文字を取った言葉で、変化し続ける予測不能な状況に対して、常に最善手を打っていくことを目的とする。欧米の経営やマーケティングでは従来のPDCAだけでなく、OODAが必要不可欠な意思決定プロセスとして認知されている。(詳しくはこちら)。

落語における“定番”を嫌った立川談志

アーロン: OODAは、変化の激しい状況や予測不可能な物事に対して、「観察→判断→決定→行動」というサイクルを素早く回して最善の打ち手を導き出すことです。私は落語で本題に入る前に小咄や世間話をする「枕」(まくら)を聞いた時、これはもしかしてOODA を実践しているんじゃないかと勝手に思ったんです(笑)。落語家は舞台に上がり、お客さんの様子を見ながらその場でパッと枕を考えるんですか?

立川志らく(以下、志らく):いえ、本来、枕というのは古典落語の本題とワンセットになっているものです。吉原の話だったらこういう枕、泥棒の話だったらこういう枕というのがあるんです。ところが、新作落語には決まった枕がありませんから、各々がその場で世間話をすることはありました。

でも、私の師匠だった立川談志は、幅広くタレント活動を行い、一時期、政界にいたこともあります。そのうち、古典落語をやる前にも、政治や世の中の話をいろいろするようになった。それがお客さんにウケて、他の落語家も真似するようになりました。今は何でもありの時代なので、自分のプライベートの話とか枕の内容はさまざまですね。

だからといって、好き放題なんでも話せばいいというものでもない。談志もそうでしたが、売れている落語家の枕は面白いんです。でも、売れてない落語家や新人が「昨日こんなことがありました」と枕をやっても、お客さんからすれば「そんなこと知るか。お前のことに興味ない」と思われるだけですからね。

アーロン:以前、志らく師匠の噺を聞いた時、はじめにフラッと世間話から始まって、観客も爆笑。それから本題へ自然にスーッと入っていったのがとても印象的でした。枕と本題はきっちり分けず、お客さんが気づかないうちに本題に入るべきものなんですか?

志らく:だって、その方が粋でしょ?ただし、枕の口調と本題の口調は明らかに世界観を変えないといけません。下手な落語家は枕と同じ調子で本題に入る。そうすると落語だかなんだかわからないですよね。落語の舞台は江戸時代や明治時代だったりすることもあるわけで、そういう世界にお客さんをうまく誘うために空気を変えないといけないんですよ。

アーロン:なるほど。枕の内容は、客層を見て瞬時に何か工夫することもあるんですか?

志らく:その時の雰囲気や客層、自分のテンションによって少し変えることもあります。枕は即興で演奏するジャズのようなものだと捉えている節もあるので。

東京ですと、比較的マニアックなお客さんが集まります。地方は、年に一回しか落語を聞く機会がない人や、たまたまテレビで落語を見て興味を持った人など、落語に詳しい人とそうでない人が入り混じっています。ですから、お客さんの反応を見ながら、あえて定番の枕をやることもあります。

でも、談志は、東京だろうが地方だろうが関係なく、高座に上がったら、いきなり自分の言いたいことを言うんです。不機嫌な時は「気分が悪いんだよね」って言いながら始める。変な笑い方をするお客さんがいると、「そんな面白いこと言ってないよ。こんな話を聞いて笑うと不愉快になるから、帰った方がいいよ」というようなことを平気でぶつけてくる。

それがハマるとすごく盛り上がるけど、当然、ハマらない場合もあるんですよ。うまくいかなくて、談志が楽屋で悩んでしまうこともありました。それでも、定番に甘んじないことを貫き通すことで、新しい落語の形を生み出していったんですね。

アーロン:定番をやらないというお話は興味深いですね。私はさまざまな企業の新規事業開発に携わっていますが、昨今、これをやれば儲かるという定番のビジネスモデルだけでは通用しなくなりつつあります。そこに危機感を抱いた企業が、定番ではない新しい事業を開拓し始めているんです。

志らく:談志は、枕だけでなく本題のネタに関しても、絶対にウケる定番をやり続ける落語家のことを嫌っていました。でも、落語界は保守的な世界ですから、談志のようなやり方はすごく変わっています。私も師匠の教えにならって、東京だとこのネタがウケるとか、地方だったらこのネタが定番などと考えるのではなく、他の落語家があまりやらないようなネタをやるように心がけています。

慣習や常識に囚われず、合理的に物事を判断して行動する

アーロン:談志師匠が異端な存在だとすると、立川流という組織自体も従来の落語団体とは違いがありそうですね。

志らく:違いましたね。談志は落語界の不透明な制度を嫌い、落語協会から脱退して立川流をつくったわけです。そして、芸能人や文化人、政治家も含めて才能のある人はみんな俺の弟子になればいいと言って、それこそビートたけしさんや上岡龍太郎さんなど、いろいろな方を弟子にしたんです。

アーロン:落語界には、そんなことをする師匠はいなかったんですよね。

志らく:ええ、昇進制度も他の団体とは違いました。落語の世界は見習いから始まって、前座、二つ目、真打と上がっていき、師匠と呼ばれるようになるんですが、実は年功序列なんですよ。大体5年ほどで前座から二つ目に昇格して、さらに5年から10年で真打になります。そこには落語の技術の向上というものが必ずしも反映されるとは限りません。極端な話、1〜2つのネタしかできなくても年数が上がれば真打になれるんです。

そう考えると、他の業界の方が厳しいですよね。例えば、プロ野球の一軍は野球がうまい人たちの中から、さらに選りすぐりの優秀な人しか入れないでしょ。弁護士や医者だって、超難関の国家試験に合格してなれるわけです。10年間ずっと医学の勉強を頑張ったんだから、そろそろ医者にしてやろうなんて話にはなりませんから。

アーロン:立川流の昇進制度はどのようなものだったんですか?

志らく:前座から二つ目になるためには落語50席、真打になるには100席できなければならないという明確な基準がありました。他にもいくつか課題がありましたが、それさえクリアできれば年数は関係なく昇進できたので。その意味では非常に合理的で、実力主義ですね。もちろん、談志が出す課題は非常に厳しいものですから、クリアするのは簡単なことではありませんが。

アーロン:なるほど、立川流はそれまでの落語界の慣習を大きく変えた革新的な組織なんですね。まさにOODA型組織と言いますか。

志らく:とにかく談志という存在が異端だったんです。昔の話ですが、大阪では「東京の芸人なんておもろない。しゃべりが早すぎて何言ってるかわからん」って言われていました。東京の落語家が出てくると、ハナから話を聞こうともしないお客さんはたくさんいました。

特に談志は東京の落語家の象徴みたいに見られていたもんですから、「次に出てくるのは東京の芸人、しかもタレント議員や。おもろない屁理屈ばっかりやから、帰ろ帰ろ」って、お客さんが半分になっちゃう。その様子を談志はじーっと見て、「これからあんたたちに、東京で本当にいいと言われている芸を見せてやる。興味のないやつは帰れ」と、ひと言。すると、また半分のお客さんが帰っちゃう。そして、残ったわずかなお客さんの前で一世一代の名演をやったこともありました。

アーロン:すごい。ビジネスの世界でもそうですけど、新しいものって最初はなかなか受け入れてもらえないんですよね。新規事業開発も形になるまで「何をやっているんだか、よく分からない」と、まわりから言われてしまうこともあります。

志らく:逆に考えると、おそらく最初から大衆に迎合してしまうと、革新的なものはできないということかもしれません。お客さんを全く無視するわけではないけど、自分の芸をどれだけ貫き通せるかは大事なことです。

アーロン:自分の芸を受け入れられないお客さんには帰っていただき、本当に興味のある方だけを相手にするというのは、すごく勇気のいることですよね。でも、もしかすると昨今のビジネスにおいても重要な考え方かもしれません。価値観がますます多様化し、未来の不確実性も増している時代だからこそ、自分のビジョンや思い描く未来に共感してくれる人たちと一緒に取り組み、成果を出していく。そのような心構えが、新しいことをチャレンジする時には必要になるのではないかと思いました。

亜流は大衆に認められると本流になる

アーロン:独自性が際立つ立川流の中で、志らく師匠ご自身が実践されたことも教えていただけますか?

志らく:私は1990年代に古典落語の中に漫才やコントの要素をたくさん入れました。古典落語の世界からは逸脱したものになるので、「そんなのは落研や素人の芸だ。そんなことやるな」といろいろな方から言われました。でも、談志は「お前はいつかその芸で天下を取るぞ」と肯定してくれたんです。

そういうこともあって、私は若い頃から「君の落語はマニアックだ」と言われ続けていました。「マニアックだと一部の人にしか支持されないから、もっと分かりやすくした方がいい」とアドバイスを受けたこともあります。でも、私はずっとマニアックを貫き通していきました。

これは落語に限らず、漫才など他の芸能にも通じる話ですが、最初は亜流と言われてあまり受け入れられない芸でも、面白さが大衆に伝わるとやがて本流になっていき、さらにその芸を支持したり真似したりする人が増えて頂点を極めるわけです。つまりマニアックな人が天下を取り、その世界のカリスマになる可能性もあるということ。私の芸も散々マニアックだと言われましたが、古典落語に現代的なアレンジを加える手法は、今人気の若手や中堅落語家はみんなやっていますから。

アーロン:亜流が本流になっていくという話は、ビジネスの世界にも数多くの事例があります。一方で、一部の仲間内で盛り上がるだけの亜流にならないように気を付けないといけません。

志らく:そうですね。それが一番怖いんです。20~30人の顔馴染みのお客さんを集めて、ギャグを入れた噺をしたり、いままでにない変なことしたり、いろんなことやってその場では大爆笑をかっさらう。でも、それをそのまま大きなホールでやったら全くウケない。そんなことも多々あるわけです。それを、一部のマニアにはウケるからといって満足してしまったらおしまいです。やはり最終的には大衆にウケるところまで持っていくことで、そのやり方に大きな価値が生まれるのですから。

アーロン:今の言葉をお聞きして、身が引き締まる思いです(笑)。一部にウケる面白いアイデアを出しても、ビジネスとしてきちんと成果を生み出さないと認めてもらえないですからね。

志らく:ただの「マニアのおもちゃ」で終わってはいけませんが、最初から大衆ウケを狙ってもいけない。そこのバランスが難しいところですが、まずは自分が良いと思ったものを貫き通すことが大切だと思います。

アーロン:それと同時に、組織に所属している以上、自分一人で何もかも貫き通すことはできません。私自身も、自分がやっていることを理解してくれる上司の存在があるから、新しいことにチャレンジできています。マニアックと言われた志らく師匠の芸も、談志師匠が認めてくれたから貫き通せたところもあるわけですよね。

志らく:そうですね。人間は弱い生き物ですから、誰も支持者がいなかったら続けられないですよ。

アーロン:私もそう思います。ところで、一般的な企業だと上司を好きに選べることはあまりないのですが、落語家は師匠を選ぼうと思えば選べますよね?どういう基準で選ぶのでしょうか?

志らく:落語家になろうとする者にとっての師匠選びは、自分の一生を左右するほど重大なことです。私の場合、やはり芸に魅了されるかどうかが判断基準でしたね。

私は子どもの頃から大好きだった金原亭馬生師匠の弟子になりたかったんですが、自分が大学生のときに亡くなられたんです。それでどうしようと思ったんですが、立川談志の弟子にだけは絶対なりたくないと思っていました。怖そうだし、乱暴だし、上納金も払わなきゃいけないし(笑)。でも、談志の落語を聞くと、心が震えるほどすごい。決め手は、やはり芸でしたね。むしろ本当に厳しい世界ですから、心の底からすごいと思った人のところに行かないと続けられないと思いました。

アーロン:芸に惚れて師匠に付いたんですね。そういう意味では、ビジネスでは上司は選べませんが、自分がやりたいことに近いことをやっている人と積極的に交流したり、一緒にやらせてもらうというのが、自分らしさを貫き通すための一つの秘訣かもしれません。談志師匠はどのような弟子の取り方をしていたのかが気になります。

志らく:日本の美徳として、弟子になりたいと申し出て最初は断られて、毎日師匠のもとに通い続けて、最後は弟子になる、みたいな慣習があるじゃないですか。でも、談志はそんなことは一切しませんでした。どうせ弟子にするんだから最初から全員取って、厳しく育てて辞めるやつは辞めりゃあいい、という考え方でした。

アーロン:そこも合理的なんですね。談志師匠の落語家としての生き方、立川流のあり方は一見すると突飛に見えますが、非常に本質を捉えたものに感じます。既存の慣習や常識で考えるのではなく、変化を恐れずにより良いものに進化していく“OODA型組織”の立川流から、ビジネスや組織をつくるためのヒントがたくさん得られました。本日はありがとうございました。

この記事は参考になりましたか?

バックナンバー

著者

立川 志らく

落語家

1963年東京都生まれ、1985立川談志に入門、1988年二つ目昇進、1995年真打昇進。現在、弟子17人を抱える。映画監督(日本映画監督協会所属)、映画評論家、劇団主宰、TVコメンテーター、寅さん博士、昭和歌謡曲博士の異名も持つ。

アーロン ズー

株式会社 電通

BXCC

事業開発プロデューサー

南カリフォルニア大学卒業。在学時は米空軍ROTCに所属。専門は警察学や諜報など。大手IT企業や外資スタートアップの社外顧問を経て、早稲田大学大学院でMBAを取得。電通に入社後、事業開発やブランド・エクステンションに従事。グッドデザイン賞、厚生労働省医政局長賞など受賞。著書『OODA式リーダーシップ』『アイデアは図で考えろ!』など。