情報収集の手段やクリエーティブの制作ツールとして、日常的に使用する企業も増えてきた、ChatGPTなどの生成AI。今後、さらに社会への普及が広がると、マーケティングやコミュニケーションはどのように変わるのでしょうか。また課題やリスクにはどのようなものがあるのでしょうか。

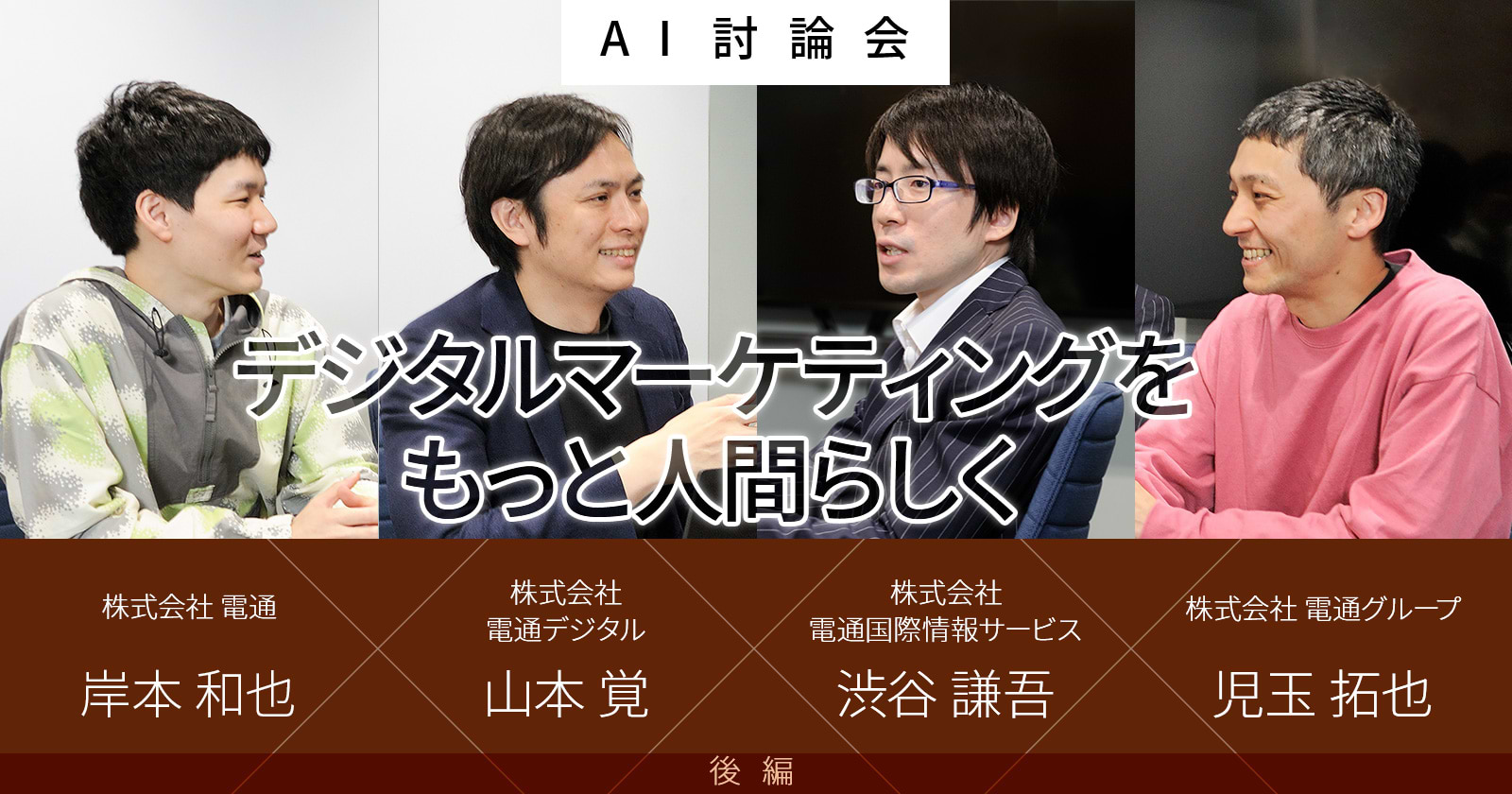

電通グループ全体のAI活用を推進するプロジェクト「AI MIRAI」を統括する、株式会社 電通グループの児玉拓也氏、同じくAI MIRAIメンバーで、AIを用いたクリエーティブ業務に取り組む株式会社 電通 岸本和也氏、AIを活用したマーケティング支援に取り組む株式会社電通デジタルの山本覚氏、AI×ロボティクスに取り組んでいる株式会社電通国際情報サービス(ISID) 渋谷謙吾氏の4名が語り合いました。

デジタルマーケティングをより人間味あるものに

児玉:従来のチャットボットは定型文が機械的に返ってくる味気ないものが多かったと思います。一方、ChatGPTは、より人間に近い自然な対話が可能です。そのためキャラクターや企業の人格をチャットボット化するような取り組みへの期待も大きいようですね。

岸本:ChatGPTは表現の豊かさにおいて、従来のチャットボットから飛躍的な進歩を遂げました。ChatGPTが登場してすぐに、ある出版社から漫画のキャラクターのチャットボットをつくれないか、といった相談もいただきました。他にも多くの企業において、ChatGPTに対する期待は非常に大きなものがあるようで、「ChatGPTでこんなことはできないか」といった相談をさまざまいただいています。

株式会社 電通 岸本 和也氏

株式会社 電通 岸本 和也氏児玉:私は以前、あるアイデアに対していろんな観点から意見をくれるシステムをつくったことがあります。「サステナブルの観点から批判してくだい」とお願いして、アイデアを検証したりするんです。今はペルソナをもとにしたアバターチャットボットも簡単につくれます。それをユーザーと仮定して、新製品や広告キャンペーンの感想を聞いたり、インタビューをしたりすることで、ユーザー理解も飛躍的に精緻なものになります。このように生成AIを活用することで、デジタルマーケティング施策がより解像度の高いものになるのではないか。多くの企業が、そのような期待を持っているのではないかと思います。

山本:現在、電通デジタルでは人間味のあるデジタル体験「ヒューマナイズドデジタルエクスペリエンス(HDX)」という取り組みを進めています。その中では目線や口調や身振り・手振りを含めた人間のコミュニケーションをいかにリアルにアバターに反映させるか、といった観点も重要です。人間のコミュニケーションにおいて言語情報は1割ほどで、そのほかは表情や声質、身振り・手振りによって行われていると言われます。ですからアバターのちょっとした仕草の違いで、コンバージョン率が大きく変わることは十分あると思います。

児玉:それは面白そうですね。もちろんAIにもまださまざまな課題があり、どこまで社会に定着するかは未知数ですが、生成AIの活用によって今後、企業とお客さまのコミュニケーションが大きく変わっていくことは間違いないですよね。例えば今まではサービス紹介のサイト、決済や予約などの専用サイト、SNSなどに分かれていた顧客情報が、1つの企業ボットに集約されていく。それも人間らしいアバターが自然な会話で密にコミュニケーションを取ることで、今まで得られなかった豊かで詳細な情報が蓄積されていくかもしれません。

株式会社 電通グループ 児玉 拓也氏

株式会社 電通グループ 児玉 拓也氏生成AIの進化に社会や法律が追いついてない

児玉:ところで、ChatGPTのような生成AIにはさまざまなリスクや問題もあるといわれています。特に気を付けなくてはならないのはどんなところだと思いますか。

渋谷:AIに対するネガティブな感情論や倫理の問題が今後、どのように解決していくかは注視していく必要があると思います。ChatGPTに関しては、システムインテグレーターの立場から言えば、OpenAI社という一研究機関に依存し過ぎていることは1つのリスクと考えられます。現状では何らかのきっかけでサービスそのものがクローズしてしまう可能性もないわけでありません。そうなれば現在、開発を進めている案件も破綻してしまうリスクがあることには注意が必要です。

株式会社電通国際情報サービス 渋谷 謙吾氏

株式会社電通国際情報サービス 渋谷 謙吾氏岸本:今、大規模言語モデルを用いた対話AIを組み込んだサービスをリリースする上での最大の懸念点はプロンプトインジェクションではないでしょうか。AIに特殊な質問や命令をして、開発者が想定していなかったような挙動を起こさせることですね。数年前、生成AI登場前のシンプルなディープラーニングの時代の話ですが、ある企業のAIチャットボットが悪意あるユーザーの問いかけによって、差別的な発言をするようになったのもその一例です。プロンプトインジェクションに対してはさまざまな対策が取られてはいますが、すぐにそれが破られてしまう、いたちごっこのような状況になっています。

児玉:プロンプトインジェクションの結果、企業にどのような損害が起こり得るのか、といった点がまだはっきり見えていないのも問題ですね。チャットボットが人を傷つける発言をしたとき、企業にはどのような責任が生じるのか。AIがつくったものの著作権がどうなるのか。そのようなこともまだ明確ではありません。生成AIの進化に社会や法律が追いついていないのです。

ただ、だからといって何もしなければ、積極的に活用を進める企業に遅れをとってしまうかもしれないですよね。お客さまや一般ユーザーの方々にご迷惑をかけないように注意しつつも、さまざまなパターンを経験し、学んでいくしかない面もあると思います。

開発者が想像もしていなかった使い方に期待

児玉:最後に個人的な思いでけっこうですので、AIを活用して今後やりたいこと、夢や野望を聞かせてください。

渋谷:私はITやコンピューターの力を物理的なものに還元することをずっと考えてきました。人間が明示的に指示を与えなくても、ロボットがスマートに自分のパートナーとして動いてくれる。映画『アイアンマン』に登場する、主人公の相棒のAI「ジャービス」のような存在が各家庭にいて、対話を通じて生活の中のあらゆることを賢くサポートしてくれる世界が実現できるといいなと思っています。その手段として大規模言語モデルは非常に魅力的です。

山本:私は子どもの頃から死への恐怖心を強く持っていて、「不死への挑戦」が人生の大きなテーマとなっています。死を克服する1つの方法として、自分の死後も自分の思いや考えを存続させることがあると思います。今までなら、自伝などを書くことでそれを残してきた人もいますが、これからは自分のアバターを永遠に残すことができるようになるかもしれません。息子が将来、人生で困ったとき、アバターの私に相談してもらえれば、その都度的確なアドバイスをしてあげられる。そんな世界を夢見ています。

株式会社電通デジタル 山本 覚氏

株式会社電通デジタル 山本 覚氏岸本:技術の発展の歴史は「誤用の歴史」とも言えます。間違った使われ方によって、新たな可能性が切り開かれることが少なくありません。例えば、歌う時に音程が不安定な人の声を補正するためのソフトを極端な設定で使ったことで、歌声に独特のエフェクトをかけることができるようになり、魅力的な音楽表現が生まれた。ChatGPTのベースである学習モデル「Transformer」も、本来は機械翻訳の性能を向上させるためのものでした。それがここまで社会を変える技術として注目されるものになるなんて、開発者も発表時には思っていなかったのではないでしょうか。AIを使うことで、自分が考えもしていなかったものが生まれる。それを何より期待しています。

児玉:生成AIによる表現やクリエーティブに関しては、まだまだ大きな可能性がありますよね。私もとにかくいろんな分野から、どんどん新しい、楽しいものを生み出していきたいと思っています。

生成AIはデジタルマーケティングをより人間的なものにし、企業とユーザーのコミュニケーションを大きく変える可能性があります。電通グループはこれからも、目の前にあるさまざまな課題を解決しながら、AI活用の可能性を広げていきたいと考えています。