※この記事は、2024年11月22日「日経ビジネス電子版SPECIAL」で公開されたコンテンツを一部編集し、掲載しています。

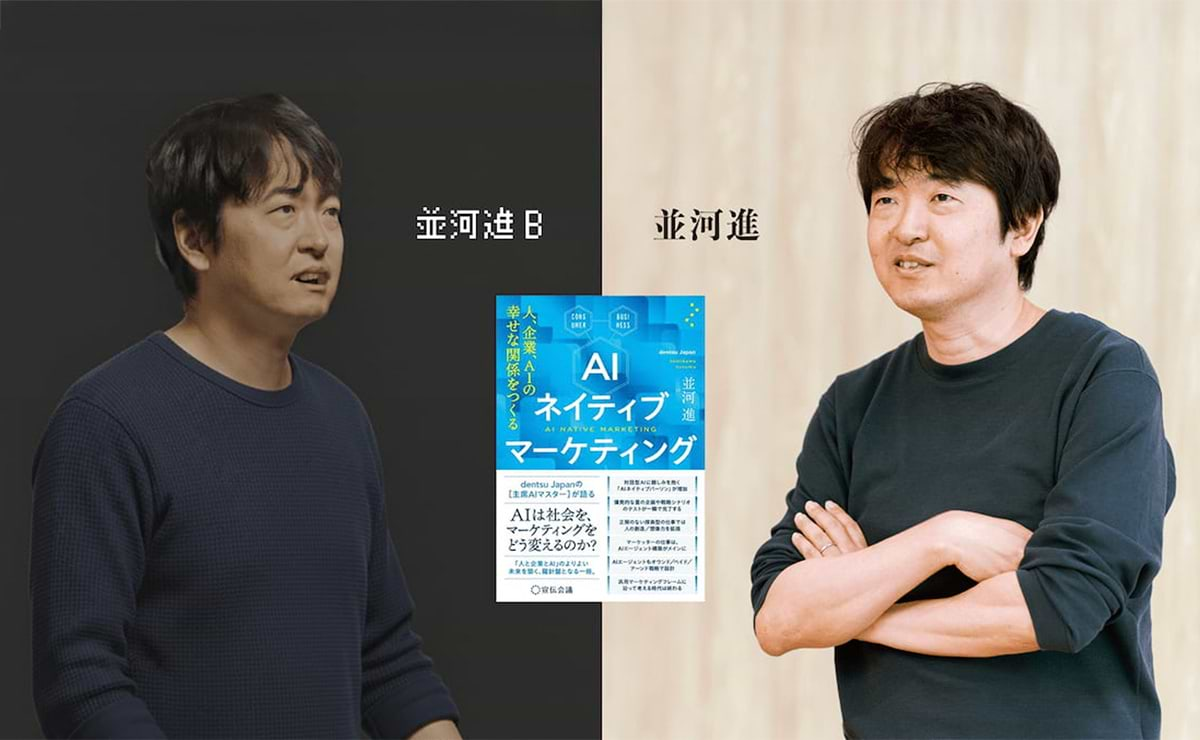

左から、電通 CXクリエーティブ・センター センター長/エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/主席AIマスター 並河 進 氏、電通グループ AI MIRAI統括/AIビジネスプランナー/主席AIマスター 児玉 拓也 氏

※引用されたデータや状況、人物の所属・役職等は本記事執筆当時のものです。

AIを活用したソリューションが続々とリリースされ、ビジネスでの活用がさまざまな場面で進んでいる。国内電通グループ約150社で構成されるdentsu Japanは早くからAIを活用した顧客支援に取り組んできており、新たに2024年8月、独自のAI戦略を表すビジョン「AI For Growth」を発表した。dentsu Japanは、いかにAIで顧客企業の成長に貢献しようとしているのか。AI活用の現在地と目指す方向を、dentsu JapanのAI戦略をけん引する2人のキーパーソンに日経BP 総合研究所の杉山俊幸が聞た。

(聞き手 日経BP 総合研究所 杉山俊幸)

企業のAI関連投資は

生き残りに不可欠なもの

ChatGPTの登場から約2年、大規模言語モデル(LLM)をベースとする生成AIを活用する動きが活発だ。これまで世界的に3度のAIブームを経て、今ビジネスの世界へ浸透しようとしている。一方で、導入したがあまり効果がはっきりしないことから、生成AIの本格活用に二の足を踏む企業も散見される。

これに対し、電通グループでAI活用の責任者を務める児玉拓也氏は「今でも毎日のように新しい技術が誕生しているのがAIの世界。ここで立ち止まってはならない」と指摘する。

電通グループ AI MIRAI統括/AIビジネスプランナー/主席AIマスター 児玉 拓也 氏

「私は顧客企業の方々に、AI関連の投資は『Essential for Survival』(生き残りに不可欠)だとお伝えしています。企業が存続していくために必要な投資であり、いうなれば事業継続計画(BCP)と同レベルのものだと思うのです。仮にAI投資の投資収益率(ROI)が足元で1倍を下回っていたとしても、継続してやらないという選択肢はありません。躊躇している間に、AIに取り組んでいる企業に市場をほぼ奪われてしまうからです」(児玉氏)

事業会社の電通でAI活用の指揮を執る並河進氏は「今後3年間で意識的にAIと向き合った企業とそうでない企業の間には、大きな差が生じると見ています。採用して終わりではなく、どんどん使い込んでAIの可能性を引き出していくことが重要です」と指摘する。

電通 CXクリエーティブ・センター センター長/エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/主席AIマスター 並河 進 氏

企業において生成AIを全社導入するのを決めるのは経営層だろう。ただ、それを動かすのは一人一人の社員かもしれない。社員が日常業務で生成AIを活用し、その中でAIの利便性を実感して業務の効率化を体感すれば、徐々に取り組み姿勢も変わってくる。そして経営層が一気に導入へと動き、会社が大きく変革していく。

「技術の進展によって、今後ある程度AIが自律的にビジネスにおける作業を進めるようになったとき、人間とどのように業務をすみ分けるかが鍵を握ります。オフィスアプリに組み込まれたAIに代表されるように、AIが個人を強化する方向に進んでいるのは事実で、だからこそ一人一人が主体的にAIを使いこなし、自己成長につなげることが大切になってきます」(児玉氏)

新たな付加価値を創造する観点からもAIは力を発揮すると並河氏は見ている。「AIを活用することで顧客理解が深まったという事例も実際に生まれてきています。そうした理解をもとに企業は顧客への提供価値を高めることができ、やがては顧客の売り上げ増につながっていく。こうした成功事例を1つでも多く積み重ねていけば、AIの導入が大きなビジネスチャンスに結びつくことを実感できるはずです」

2つのプロジェクトが

dentsu JapanのAIの礎

dentsu Japanは、2016年ごろからAI活用に取り組んできた。2017年には電通デジタルにクリエイティビティとAIの融合を目標とした「アドバンストクリエイティブセンター」を発足している。翌2018年にはdentsu Japan全体のAI活用を推進するプロジェクト「AI MIRAI」を立ち上げた。並河氏は前者、児玉氏は後者をけん引してきたリーダーである。

「dentsu Japanでは多くの人財がAIに関するプロジェクトに携わってきました。アドバンストクリエイティブセンターが開発したAIによるバナー広告生成システム『AICO(アイコ)』などはその一例です。それらの活動をとりまとめ、グループ各社から人財を集めた統括チームとして『AI MIRAI』が誕生したのです」(児玉氏)

もっとも「AI MIRAI」は草の根的な色合いが強く、dentsu Japanの経営層との間ですらやや距離があった。生成AIへの関心の急速な高まりを受けて、dentsu Japan全体のAIビジョンを社内外に対して明確に打ち出すべきとの議論が起こり、2024年8月に発表したのが「AI For Growth」という独自のAIビジョンである。2つのプロジェクトあってこその新ビジョンと言える。

人間とAIがセッションし

高い次元のシナジーを実現

「AI For Growth」では「“人間の知(=Intelligence)”と“AIの知”の掛け合わせによって、顧客企業や社会の成長に貢献していく」ことを目指した。根幹にあるのは、AIを単なる自動化や効率化の技術として利用するだけではなく、人の思考プロセスやノウハウ、各種データをAIへインプットすることで、進化したAIから逆に人が学ぶサイクルを繰り返す姿勢だ。これによって人とAIが高め合う状況を作り出す。

実現するには、dentsu Japanで働く全従業員の「知」をもって、AI技術を育てていく必要がある。そのため「AI For Growth」は社外・社内それぞれに注力ポイントを設けた。具体的には3つのレイヤー、8領域で構成されている。

dentsu JapanのAIビジョン「AI For Growth」は3レイヤー、8領域から成る。AI活用のために必要なことが網羅されている

上の図をご覧いただきたい。外側のレイヤーは顧客企業とのインタフェースとなる「クライアントサービス」である。ここでは顧客企業へのマーケティング支援、トランスフォーメーション支援、プロダクト開発を行うのに最適なAI活用を推進する。

真ん中のレイヤーは「AIアセット」である。データインフラ拡充、AI人財育成、技術研究・開発によって顧客企業向けサービスの高度化を図る。児玉氏は「まさにdentsu Japanの競争優位性につながるのがこの部分」としたうえで、次のように説明する。

「人間の知とAIの知の掛け合わせによる効果で、最も分かりやすいのがデータインフラ部分です。さまざまなマーケティングデータはもちろんのこと、クリエイティブメンバーの『考え方の型』といった暗黙知を形式知にすることで、AIはより強く賢くなります。また、東京大学次世代知能科学研究センターとの共同研究にも取り組み、dentsu Japanならではのメソッドの確立を目指します。これらは他社にはまねできない内容だと自負しています」(児玉氏)

そして一番内側のレイヤーは「コーポレート機能」である。AIガバナンス整備、組織構築・経営を軸にした。制度やルールをAI時代にふさわしい倫理観に基づくものへとアップデートし、より高い創造性と生産性を発揮できるように組織を強化していく。

「AI MIRAI」時代から10年近く築いてきた財産として、dentsu Japanではすでに多様なAIソリューション群を取りそろえる。おもに「組織・事業変革」と「マーケティング変革」で活用されており、これらのソリューションには「人間の知がAIを高める」ものと、「AIの知が人間を高める」ものがある。

dentsu Japanのクリエイターやプランナーが蓄積してきたノウハウを生かし、人とAIが高め合う

人間の知がAIを高めるものとしては、2024年8月に発表した「AICO2(アイコ ツー)」がある。2017年に発表したAICOの改良版で、コピーライターが長年培ってきた思考プロセスをAIに学習させてコピーを自動生成する。並河氏は「われわれがコピーライターの職人的なデータをインプットしてAIを“育てる”のです。その結果、ドキッとするようなコピー表現をAIができるようになりました。こうした学習をしたAIを『創造的思考モデル』と呼んでいます」と話す。AIに学ばせるための、プロフェッショナルのノウハウを多く持つdentsu Japanだからこそ開発できたツールだといえる。

逆に、AIの知が人間を高めるものとして、2024年2月にリリースした「AIQQQ STUDIO(アイキュースタジオ)」がある。独自AIが創作した大量の仮説と、クリエイターの豊富な知見を掛け合わせ、新規事業やコミュニケーションデザイン開発を量・質・スピードの面で支援する。

「あるメーカーの新商品企画では、ざっくりとした商品の方向性のみを読み込ませたにもかかわらず、400ものアイデアをAIが提案してきました。この分野の商品はこうあるべきという人間のような先入観がないため、考える幅を無意識に狭めることもない。その無邪気さが刺激を与えてくれるのです。ただし、AIはたたき台しか作れません。意思を持って絞り込むディレクションや磨き込むプロセスは人間が担当します。足りない視点を加えながら人間とAIがセッションするように心がけています」(並河氏)

すでに多様なAIソリューションを「組織・事業変革」「マーケティング変革」の分野で展開済みだ

感性や右脳的な感覚を

交えたプロセスに強み

児玉氏と並河氏の話を聞いていると、「AI For Growth」は、AIと人との協業によって、顧客に付加価値を提供するものでありながら、やはり起点は人なのかなと思わせる。児玉氏に聞けばこう返ってきた。

「新規事業を考える際、市場規模の分析から詰めていくやり方は間違っていません。ただ論理で詰めていくだけではなく、これまで研ぎ澄ませてきた生活者に対するインサイトを盛り込み、AIを活用してたくさんのアイデアを出すことから始めるアプローチは電通らしいと思うのです。それと並行してアイデアの実現可能性を探っていく。人の感性や右脳的な感覚を交えたプロセスには強みがあると自負しています」

並河氏はどうだろう。「AICO2やAIQQQ STUDIOは技術力が強いだけでは提供できないサービスだと思います。人とAIが高い次元で掛け算をする点が重要です。創造的思考モデルのもととなるノウハウデータはコピーライティングだけではなく、dentsu Japanの中にたくさん蓄積されています。そうしたわれわれならではの知見をAIが学習してさらに賢くなる。これからも人とAIが相互に作用して成長することを基本として、プロダクト開発や研究を続けていきます」

生成AIを駆使したビジネス変革には、どんな考え方が必要なのだろう。児玉氏によれば「AIでゼロから既存業界を塗り替えるような発想が必要だと思います。大胆なリエンジニアリングが今後増えてくるはずです」とのことだ。並河氏は「実現可能性が高い技術にフォーカスし、SF的な妄想からバックキャスティングする手法もあるでしょう。SFに描かれているような世界がもう実現可能になっているのです」と語った。

まずはdentsu Japanのビジョンとして「AI For Growth」は始まった。グループ全体で約120の国・地域で事業を展開するだけに、今後はグローバル化を通じて拡大を図っていく考えだ。すでに海外の大手IT事業者と協業を始めており、スケールメリットを生かしてAIの能力を拡張していく構えだ。従来のコンサルティング会社が持ち得ないクリエイティビティとの掛け合わせによって、dentsu Japanが開拓していく道がどんなものになるのか。「人とAIが高め合う」ビジョンに期待が高まる。

取材を終えて(日経BP 総合研究所 杉山俊幸)

ビジネスへのAI活用は、何か別の強みとの掛け算で効果が出やすいと言われている。元々ものづくりに強みのある会社がAIを使うことで高品質を維持しながら効率を一気に高めたり、販売に強みのある会社がAIで顧客があっと驚く商品を紹介できたりする。児玉氏、並河氏の話を聞いていて電通グループにとってのそれ、強みは人なんだなと思わされる。創造するという分野など同社の従業員のポテンシャルを否定する人は少なかろう。「AI For Growth」はそんな底力の上に成り立つものかもしれない。