パン屋で欲しいのはパンではない。AIコピーライターはどんな未来の夢を見るか?

人の心が動くコピーを、人の心がない(と人間が勝手に言っている)AIに書かせるという矛盾。広告をつくる上で本当に大切なものとは、何なのか?

「AICO2(アイコツー)」は、「創造的思考モデル」(※)を搭載する、世界にただ「ひとり」のAIコピーライターです。AICO2の生み出すコピーから、クリエイティブの本質に迫るべく、人間たちがさまざまな角度から議論する本連載。

今回はAICO2開発チームの山上陽介氏と川田琢磨氏が、メディアを問わずさまざまな広告で話題を作ってきた尾上永晃氏を招いてAICO2とクリエイティブの本質を深掘る、クリエイター鼎談です!

※創造的思考モデル=初代AICOはコピーライターが考えたコピーを学習したが、AICO2ではそれに加えてクリエイターの「意図」や「思考プロセス」も学習させており、これを電通では創造的思考モデルと呼んでいる。

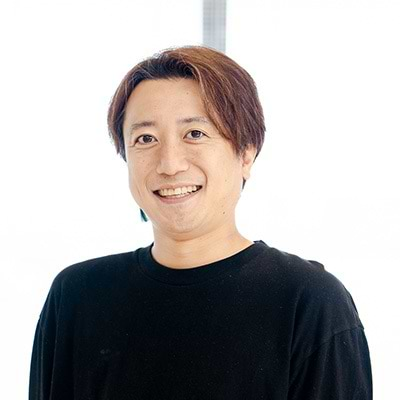

【尾上永晃氏プロフィール】

電通

FC室 プランナー/クリエイティブディレクター

なんでもありで臨機応変なコミュニケーション設計を得意としている。最近の主な仕事は「もしも東京の真ん中に、山があったら。」「ピノTV」「カップニャードル」「藤原竜也CookDo」「#667通のラブレター」「サンクチュアリ ‐聖域‐:ジャイアント猿桜像」など。ACC BC部門審査委員長や「コピー年鑑2022」編集長も務めた。AICOに対抗して「ゴールデンラッキー」の名キャラであるティアマンテサイプルのTシャツを着てきたが誰も触れてくれなかった。

尾上氏が担当した広告事例記事はこちら:OOHは、街の「レコメンドエンジン」

【山上陽介氏プロフィール】

電通

第1CRプランニング局

クリエイティブディレクター/コピーライター

実は「いやいや、AIコピーライターって……?」とちょっと思いながら開発に参加。やってみたら学びが多かった。AICO2はまだまだツッコミどころ満載だと思いますが、そんなところも含めてまずは愛される&楽しめるAIツールになっていってくれるといいなと。受賞歴として、TCC新人賞、ACCゴールド、N.Y ADC、読者が選ぶネーミング大賞(グランプリ)、など。

【川田琢磨氏プロフィール】

電通

カスタマーエクスペリエンス・クリエイティブ・センター

クリエイティブディレクター/コピーライター

AICO2開発チームメンバー。尾上さんとはL’Arc-en-Ciel30周年記念の新聞広告を作ったときのCDとコピーライターの関係。読売広告大賞いただけてよかったです。2013年TCC新人賞。2020年ACCゴールド/クラフト。2021年Spikes Asiaグランプリ。2024年Spotify Hitsベストマルチフォーマットキャンペーン(Sound&Story)を受賞。

「What」の生成って、すごい難しいことやってるなと

川田:尾上さん、AICO2を使ってみての率直な感想を聞かせてください。

尾上:一言でいうと、自分がAICOに深掘られている気持ちになりました。自分に限らず、クリエイターがなんとなく感覚でやっていることに対して、「なんとなくやるな!」と突きつけられる感じがしたんですよ。

山上:ああ、確かに。それは分かる気がします。

尾上:AICO2って「How(どうやって訴求するか、いわゆるキャッチコピー)」だけじゃなくて、「What」(その商品やサービスの「何」を訴求するか)も生成できるじゃないですか。それで、単にコピー(=How to Say)を出力したい場合は「何を伝えたいか(What to Say)」をAICO2の画面に入力するんですけど。

川田:読者の方向けに補足すると、AICO2は「伝えたいこと(What to Say)」を人間が入力してキャッチコピー(How to Say)を出力するんですが、「そもそも何を伝えたらいいのか」すら決まってない場合に備えて、商品情報を入力するだけで「What」の候補を出せるようにしてあります。「機能的価値(商品の特性)」「情緒的価値(消費者の感覚)」に分けて整理することで、網羅的にWhatをリストアップする仕組みになっています。

尾上:そもそも「Whatの生成」って、すごい難しいことやってるなと思って。

川田:それは開発のときも本当に悩んだんですよ。Whatって、どういうふうにつくるんだっけ?って。

山上:何を訴求すべきかって、みんな思ってることがバラバラだったりするからね。最後はもう人海戦術で実装しましたけど。

尾上:つまり、AICO2を使っていると、「何を課題とするのかという設定(What)をまず頑張らないと、その先(How)に行けないぞ」っていうのを明確に突きつけられるんですよね。それによって「自分たちって、こうやってたんだ」ってことが改めて考えさせられるというか。

今、山上さんが「Whatの認識が人によって違う」という話をされましたけど、チームでモノをつくる際、Whatのすりあわせが必ずしもできていないまま進むことがあるじゃないですか。そのバラバラだったものが、最後にはうまいことまとまるわけですが。

山上:そうですね。むしろ、How(表現)が固まってから、逆算してWhat(課題)を企画書の冒頭に入れることも多い。

尾上:これが「バラバラのものが最後にまとまるからこそ、これが豊かなつくり方なんだ」と言えるのか、あるいは「ちゃんと最初からWhatをすり合わせして進めるべきで、バラバラのまま進めるのは単なるロスだ」なのかは、なんとも言い切れないですけど。

それでも僕らの仕事の場合、クリエイティブディレクター的な人がいて、その人が考えるWhatとHowに集約される仕組みになっているからいいとして。今後、AIの進化でクリエイティブの民主化みたいなことが進んだときに、「クリエイティブディレクター不在のチームで、Whatが人によって違う」みたいなこともあると思うんですよ。そういうときのすり合わせにAICO2がWhatを出してくれるといいんだろうなって。

山上:なるほど。昔は僕らが広告を企画する前段階で、Whatを明確にする時代もあったと思いますけど、今はクライアント側もWhatを明確にしたオリエンが少なくなっていたりしますよね。

川田:課題よりも「とにかく話題化したい!」というゴールイメージが最優先の場合もあるしね。

山上:そういう状況もあって、AICO2開発のときも相当議論になりましたね。Whatってそもそもなんでしたっけというときに、商品のスペックとかモノ寄りのことを言う人もいれば、「話題化」みたいなゴールイメージから言う人もいて。

川田:結果として、AICO2にWhatを生成させると、スペックみたいな「機能的価値」に加えて、「情緒的価値」も出力する仕様にしました。でも、これが正しいのかどうかも分からないですからね。

尾上:まあ正解があるわけじゃないから、まずやってみるという意味で、いいと思いますよ。とにかくAICO2が「What」を生成してくれるのがありがたいというのが一番の印象です。

「パン屋で欲しいのはパンではない」

川田:尾上さんは、普段どうやって商品やサービスの訴求ポイントを見つけていますか?

尾上:オリエンが来ると、だいたい最初にチーム全員で「今の時代」の話をしますね。「最近何が良いと思った?」「最近好きなもの何?」みたいな話から始めて、そのうちなんとなく「それいいよね」「その感じ分かるわ」というのが見えてくるので、「あ、どうやらこの感じが大事なんだな」という感じと、商品が持っている価値をどうつなぐかというところから、企画に入っていくことが多いです。

その観点でも、やっぱりWhatがすごく大事なんですよね。僕はだから、AICO2を触ってみるとなったときに、What to Sayの生成ばっかり試していて。それは、僕は純粋コピーライターじゃないから、Howはコピーじゃないやり方であれこれやろうとしてる人間なんですよ。どうやって訴求するかは、まあどうとでもなるかなと思っていて。だけど、WhatがなかったらHowだけあってもしょうがないじゃないですか。

川田:それは本当にそうですね。

尾上:そもそもその商品なりサービスが、なんのために今存在しているのかというWhatを探るのに、AICO2が使えるんじゃないかと思って。それで、AICO2に「街のパン屋さん」のお題を出してみたんですよ。

尾上:街のパン屋さんの隣に大型スーパーができて、そこにどう立ち向かうべきか?という課題を入力して、What&HowをAICO2に生成してもらったら、まあ「特別なパン、つくってます」とか「はいはい、そういうこと言うよね」みたいなのが続々出てくるわけです(笑)。

山上:AICO2には自己採点機能があって、点数が高い順に並べてくれるんですけど、上の方はわりとそういう無難な感じですよね。「まあ、うん」「そうだね」みたいな(笑)。

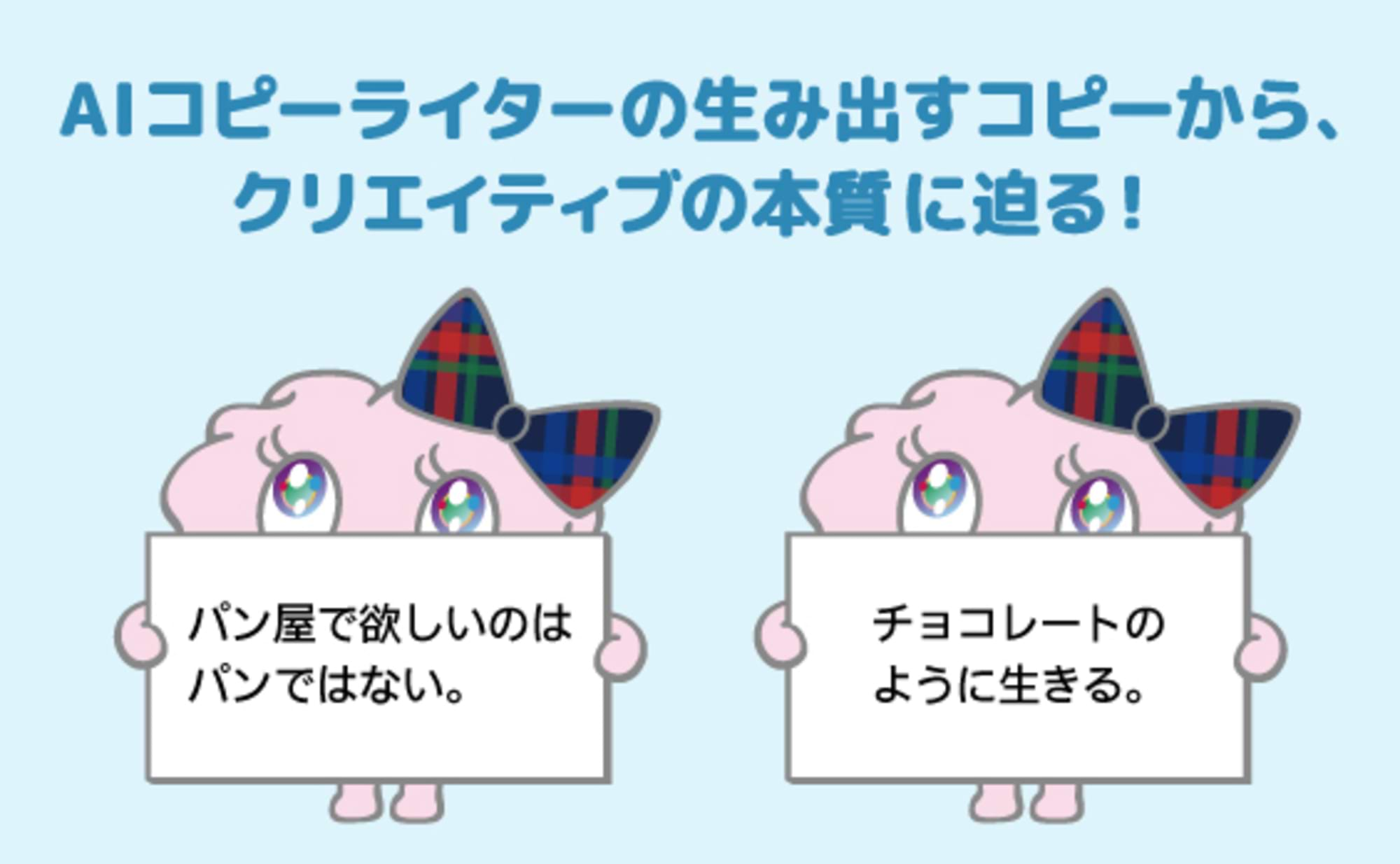

尾上:ですね。そしたら、1個、これはHowとして生成されたんですけど、僕としてはむしろWhatになってるなと思ったのが、「パン屋で欲しいのはパンではない。」というコピーなんですよ。

山上&川田:なるほど!!

尾上:たしかに、大型スーパーでパンを買うときって「パンが必要だから」で買うんですけど、パン屋さんに行くときって、何かちょっと違うものを求めてるかもな?って、それを見て思ったんですよ。パン屋さんのなりたちまでさかのぼって存在意義を考えたときに、パン屋さんがある街はうれしいとか、街の清涼剤というか、なんか優しい部分がありますよね。パン屋さんに行くことで、ちょっとその街を愛せるようになる、そんな場所なんじゃないかということを、AICO2が示唆してくれた気がして。これは良いWhatを見つけてくれたなと。

川田:めちゃめちゃいい!けど、これって「Whatを生成」じゃなくて「Howを生成」で出てきたコピーなんですよね?

尾上:そう。Howで出てきたんだけど。「パン屋で欲しいのはパンではない。」って言われると、じゃあなんなんだろう?っていうのをみんなで考えられるじゃないですか。その入り口としてすごく良いなと。

山上:パン屋さんだけど、パンというプロダクト以外のところに価値があるんだという。これはたしかに、Whatになっている気がします。

川田:そうか、だから広告コピーというより、この文言が企画書の扉にドーンとあってもいいですよね。

山上:うん、「ここからどんな企画が出てくるんだろう!?」ってなりますね。

尾上:それで例えばですが、「パンを売っている場所」じゃなくて、「朝、一番早く起きている場所」と定義すると、「新聞と組んで何かできるんじゃないか」というHowがあり得るかもしれない。

川田:ああ、尾上さんっぽいHowですね(笑)。

「チョコレートのように生きる」

山上:AICO2はさすがに企画のフレームまでは出せないから、Whatを提示してくれたら、あとは人間がHowを考えるという役割分担ですね。だから、そのパン屋さんのコピーは、広告コピーじゃなくて、いわば「企画を引っ張るコピー」になっているのかなと。

それでいくと僕が「自動車のある人生の喜び」みたいなWhatを入力してHowを生成したら、「チョコレートのように生きる」っていうのが出てきたんですよ。

川田:チョコレート!?車の広告で?(笑)

山上:なんでこれが出てきたのか、今でも分からないんですけど(笑)、多分AIの持つ膨大な何かから出てきて。もちろん、このままじゃ全然意味不明でダメですが、「あ、車と食べ物、まったくつながってなかったけど、なんかあんのかな?」とは思ったんです。だから、まったく自分の引き出しにないものだったり、企画の入り口のヒントを示してくれるところはあるのかなと。

尾上:そのチョコレートのやつ、AICO2の自己採点はどのくらいでした?

山上:もうめっちゃ下の方(笑)。

尾上:「パンではない」も下の方だった気がします。上の方はどれも「適切だなー」って感じで面白みがないというか。逆に、下の方から探すと面白いんじゃないですか?AICOの自己採点で0点のコピーとか見てみたいです(笑)。

川田:ああ、でも下の方はもう日本語として破綻しているので、65点未満は表示されないんですよ。でも、その中から光るものを見つけたい人のために、オプションで下の方まで見られる機能があってもいいかもしれない。

尾上:見たい見たい。AICOのワースト3とか絶対盛り上がりますよ。

川田:話を戻すと、尾上さんのパン屋さんにせよ、山上さんのチョコレートにせよ、Howとしての出目はいろいろあるとして、そのいろんな企画の「What」として、「Howで生成」のコピーが機能しているんじゃないかということですよね。

山上:人間が企画を考えるときも、実は出目から「逆算」してることが多いんですよね。「Whatはこれだから、時代がこうだから、こうでこうだ」みたいな“積み上げ”ではないというか。もちろんプレゼンのときはそういう積み上げ型のロジックを立てるんですけど、実際はもっと経験値からバーンとアウトプットが先に出ることの方が多いです。そこからコピーにするときは、もちろんかなりロジックを構築してブラッシュアップするんですけど。

「パン屋で欲しいのはパンではない」にせよ「チョコレートのように生きる」にせよ、そういうのってWhatからの積み上げでは絶対出てこない。直感的にHowを出して、そこから逆算してWhatをつくるっていうのは、ある意味僕らが普段無意識でやっていることだったりします。

川田:そうですよね。もちろん、直感は経験知があってのことですが。

尾上:良いコピーって、何か「連想を走らせてくれる」ところがありますよね。AICO2に生成させたコピーから、連想で生まれた何かを人間が定義して、そこからさらに幹がたくさん出るみたいなつくり方に、可能性を感じます。

コピーには発見がなきゃいけないというのはよくいわれる話ですけど、AICO2は、もしかしたらときどき発見をもたらしてくれるのかもなって。

山上:めっちゃ下の方の、点数低いところでね(笑)。上の方は、もう発見されてることが多いから。たしかに、下の方にありがちなそういう発見って、強いストーリーを引っ張ってこられるんですよね。そのストーリーをチームのみんなで共有できれば、それがいろんな企画というか、Howにつながっていくという。

川田:共有は大事ですよね。尾上さんも、オリエンを受けてから「今、こういう時代だよね、人々はこんなふうに感じてるよね」というのを共有するところから始まるというお話でした。

尾上:そうですね、エージェンシーも、クライアントも、プロダクションも、全員。その「こうだよね」という空気感をがっつり共有しています。

川田:一方で、仕事の進め方によっては、まずはコピーをいっぱい見たい、となる場合もあるじゃないですか。

尾上:それは、その人の中に基準はあると思うんだけど、その基準が周りに共有されていないと、闇に向かってボールを投げるみたいなことになっちゃいますよね。それよりは「なんか分かるかも!」がみんなで共有できた状態で投げた方が、良いものが出やすいんじゃないかな。

山上:「とりあえずいっぱい出す」のは、AIの得意とするところですよね。コピーライターって、まあ書くことも大事だけど、「選ぶ」というのがすごく重要なので、AICO2を使ってるとそのスキルが試されるし、そこで差が出てくると思います。僕らも、コピーを書いているときも、書く前も、書いてからも、かなり取捨選択をしながらやっていますから。

川田:AICO2の生成するものの中から、いわばダイヤの原石を見つけるスキルが必要になってくるんですよね。選ぶコツはありますか?

山上:うーん、まず「なんで?」という引っかかりがありますよね。チョコレート、なんで?という(笑)。

尾上:知らんドアがあるぞというね。まあ知らんドアがあると気づくのも、経験知のたまもので、いろいろ広告を見てきたかどうかが大きいと思いますが。

理念は人間が、ブランドコミュニケーションはAIが担当する未来

川田:それにしても、AICO2の使い方を「What」に特化するのは面白いですね。尾上さんは、実際の案件でAICO2を使うとしたら、やっぱりそういう使い方になりますか?

尾上:そうですね、チームの一員として「What探し」をやってくれるのはすごくありがたいです。ちなみに、初代のAICOはいきなり「How」を生成していたのが、今のAICO2は「What」、そして「How」が入ってますが、「Why」はやらないんですか?

川田:ああ、まだWhyはやれていないです。Whyって、そもそもなぜそのプロダクトやサービスが存在するのかということですよね?それこそ、尾上さんが最初にチームやクライアントと「こうだよね」と共有しているのがWhyですよね。

尾上:なるほど。まあでも、Whyになると、時代とか社会まで考慮しないといけないですからね。まだAIにWhyを生成してもらうのは大変そうかな。時代や社会といえば、先日アメリカの大統領選があったじゃないですか。あれも事前に出ていた情報と、選挙後にいろいろ出てきた情報を見ていて、「ああ、自分が見ていたものと違う動きがあるってことを知らなかったな」と思ったんです。あるコミュニティ向けには届いた方法が違うコミュニティ向けには逆に働いたってデータがある、とか。大きくこういう方法がこれから機能するんだって思ってたら違ったってことですよね。

それでアメリカだけじゃなくて、日本も多分そうなっていくじゃないですか。今までは、日本人というわりと共通点の多い人たちに対して、けっこう複雑に共有された文脈の上での広告をずっとやってきた。でも価値観とかもどんどん分かれ始めていますよね。育った地域や環境によって、同じメッセージを言っても響き方が全然違う。

川田:その変化はひしひしと感じますね。

尾上:そうなると、1個の大きいメッセージをどーんと響かせようと思うと、もはや「水、うまい」とかのレベルになってくるんですよ。つまり、グローバル向けの広告に近くなっていく。それこそ「Just Do It」みたいな普遍的ででっかいメッセージか、細かい固有の価値観に寄っていくか、広告も二分されていくのではないでしょうか。そうなったときに、AICO2みたいな存在が重要になるかもしれないと思っています。

山上:ああ、それは後者の、細かい固有の価値観の方に使われるということですよね。「ある特定の集団に響くWhatは何か、教えて」みたいな。

尾上:はい。さっきの大統領選の話もですが、僕も人間なのですごくバイアスがあるんですよ。ちょっと前の日経新聞の「WE THINK」っていうキャンペーンで、いろんな国際問題に対する人々の意見を円グラフで示していたんですが、それを見てすごくギョッとして。僕の価値観だと「当然みんなこっちでしょ」と思っていたことが、「え、こんなに世界では意見が拮抗してるの!?」と思ったり。そうやって、自分の意見がマイノリティだと気づいていないリスクはあるなと思って。

そこに、AIがデータに基づいてバイアスの少ないWhyを提供してくれたら、「あ、ファクトはそうなんだ。あぶねあぶね」みたいな感じで助かるんじゃないかと。

川田:でも今のAICO2は、というか生成AIは、ファクトに基づいてないものも出しちゃうんですよ。だから、逆にファクトについては人間が見てあげないと危ない。

尾上:なるほど、そこは人間が勉強して頑張らなきゃいけないか。

川田:正解、不正解を決めるのは人間なので、バイアスはあるにせよ、人間が自分なりのインテグリティに基づいてやるしかないですね。

尾上:そうそう、結局AIがどう進化しようと、選ぶ人間の側の理念が大事なのはありますよね。僕らは人間だから、何かHowを出すときにも、「社会ってこうなっていくといいな」という自分の気持ちを、ちょっと乗っけちゃうじゃないですか。

川田:あ、そこは僕は人間が絶対乗っけるべきだと思います。「このコピーが良い!と思われる世の中にしたい」というのは、すごくクリエイターにとって大事なことだと思います。

尾上:こう考えていくと、究極的には、人間が「理念担当」だけになるのかな。人間がAIに「こういうことが良いと思われる社会にしたいです」「これが良いとされる社会にするにはどうしたらいいでしょう」と投げたら、AIが「この言い方で、ここを突くといいのではないでしょうか」と答えてくれる。それを「AICO CD」が選んで、「AICOクライアント」に提案して、「AICO決裁者」が決めて、別のAIが社会実装していくみたいなことも全然あり得ますよね(笑)。

川田:それ、人間いる意味があるのかな(笑)。

尾上:だから、理念担当ですよ。人間は、「こうなった方がいいんじゃないか」を担当する。その上で、SNS運用とかブランド担当は、人間だけじゃとても回せなくなるので、理念を教え込んだブランドAIに任せる。それで他のブランドAIとの戦いになっていく。ちょっとSFみたいな話ですけど。

川田:いや、AIの話をしてると、どんどんそうなるんですよ(笑)。ちなみに、尾上さんが実現したい未来はどういうものなんでしょうか?

尾上:人間はダラダラして、AIが忙しく働く社会ですかね。だって、理念担当になったら、人間はみんな古代ギリシャの哲学者みたいになっていくじゃないですか?実行はAIに任せて、人間はひたすら考えて、弁論大会に興じて、その流れで政治も決まっていくみたいな。

AIを使って社会に「逸脱」を生み出したい!

川田:AIが働く時代に、人間には哲学が求められると。アリストテレス的になっていくわけですね。

尾上:もう1個、未来像を挙げると、AICO2とは関係ないんですけど、「日常の中に非日常を」という考え方を社会にインストールしていきたいですね。今、みんな疲れちゃってるじゃないですか。忙しい日常が延々続くと、疲れるし、飽きてくる。

でも、ちょっといつもと違う道を選ぶだけで、気分が変わったり楽しくなることっていっぱいあるんですよ。いつもと違うお店でご飯を食べるとかね。すごく分岐がたくさんあるのに、いつもの日常を選びがちな社会だなとずっと思っていて。ちょっとこうやったら面白いかなとか、こうやったら逸脱できるのかなっていう考え方をもっと浸透させたいんです。

山上:「逸脱」っていうのは良いテーマですよね。ある意味AICO2も、逸脱した、点数低いところのほうが面白い案を出してくるっていうのともつながるかもしれない。

尾上:つながりましたね!(笑)。「これが正しい」というより、「これが面白いんじゃないか」というのを、僕らは提案していくべきだと思っていて。さらにいうと、僕はなるべくラクして楽しくうまく行くっていうのがいいなと思ってるんですけど、現代って、仕事も何もかもが忙しいじゃないですか。昔より、やらなきゃいけないことが増えていくばかりです。そういう意味では、ラクして楽しく企画を考えるのに、もっとAIを活用できるといいなと思ってるんですよ。これからの広告はもっとラクしてうまくやると(笑)。

川田:うーん、さっきの逸脱の話の方がかっこよかったのに(笑)。

尾上:いやいや、逸脱するには、なんかダラダラしてないといけないんですよ!忙しいと逸脱できないからね。やっぱり余裕があるから逸脱できるわけで、全部パツパツだといつもと違う道を通って会社に行くことすらできないですよ。

山上:たしかに、AIって、機械的なかちっとしたイメージがあるけど、むしろAIを使って、人間が逸脱できるような余裕ある社会にするというのは面白いと思いました。

尾上:そのために、これからもAICO2に頑張ってほしいなと。

川田:分かりました!(笑)やっぱりAIの話はどんどんSFトークになっていくのも面白いですね。本日はありがとうございました。

AICO2の変遷や内容についてはこちらも御覧ください

https://www.dentsu.co.jp/showcase/aico2.html

この記事は参考になりましたか?

著者

尾上 永晃

株式会社 電通

FC室

プランナー・クリエイティブディレクター

なんでもありで臨機応変なコミュニケーション設計を得意としている。最近の主な仕事は「もしも東京の真ん中に、山があったら。」「みんなでピノゲー」「カップニャードル」「藤原竜也CookDo」「#667通のラブレター」「サンクチュアリ:ジャイアント猿桜像」など。ACC BC部門審査委員長や「コピー年鑑2022」編集長も務め、そのストレスの影響からか痛風発作が頻発。体質改善に挑みながら8時間寝ている。

山上 陽介

株式会社 電通

第1CRプランニング局

クリエイティブ・ディレクター/コピーライター

横須賀&横浜育ち。言葉を軸としたクリエイティブ開発を生業とする。主な受賞に、TCC新人賞、ACC、ギャラクシー賞、NY ADC、ADFEST、SSFF & ASIA、など。

川田 琢磨

株式会社 電通

カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター

クリエーティブ・ディレクター/コピーライター

コピーライターとしてキャリアをスタートし、2013年TCC新人賞。2017年、電通デジタルへ出向。創造的思考モデルを用いたAIコピーライター「AICO2」を開発。2020年より現職。同年ACCゴールド/クラフト。2021年Spikes Asiaグランプリ。2024年Spotify Hitsベストマルチフォーマットキャンペーン(Sound&Story)を受賞。