2024年7月のワークショップ1回目、ラボメンバーと、電通コーポレートワンの有志メンバーで慶應義塾大学三田キャンパスの清水聰ゼミを訪ねました。こちらのゼミでは、清水聰教授のもと、マーケティング戦略と消費者行動論を軸に実践的なマーケティング研究を行っています。

今回、なぜ私たちがこのようなテーマを設定したのかというと、若者を中心にさまざまなデジタルサービスが登場、普及しつつある中で、従来にはなかった手法による提案を広告主から求められるケースも増えている現状があります。今後この傾向がますます強まっていく中、10年後のメディアやコミュニケーション環境に応じた広告のあり方を考えていくことは、意義のあることだと感じています。

そこで、学生らしい自由な発想で、10年後のメディアやコミュニケーション環境を考察してもらい、未来の広告の可能性を考えるヒントにしたいというのが、当ラボの狙いでもありました。

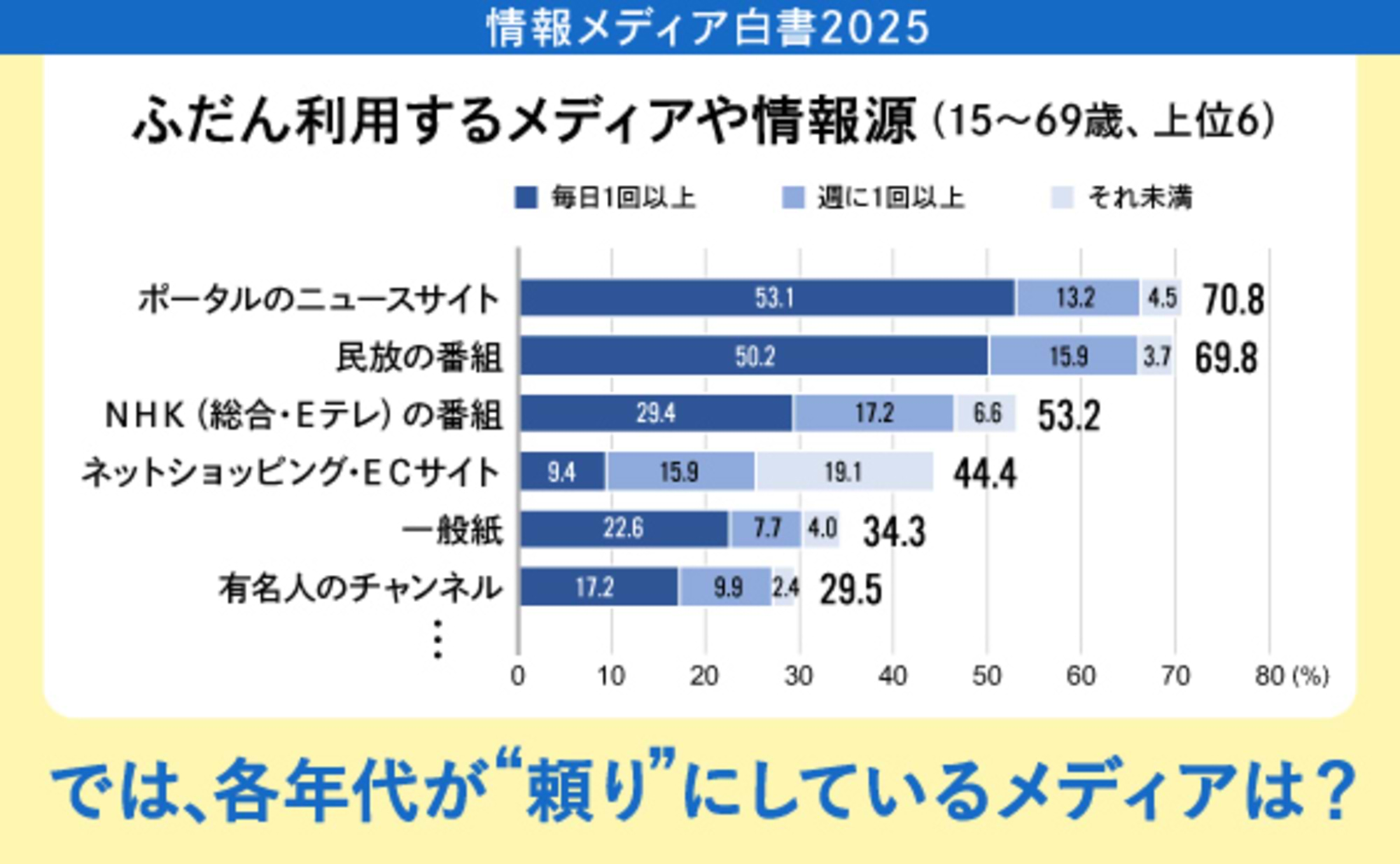

そして、最後に全員でメディア利用に関するフリーディスカッションを行いました。さまざまな意見が飛び交う中、印象的だったのは、世間で言われているイメージ以上に、学生の皆さんが地上波のテレビ番組やCMを見たり、サブスク経由のみならず劇場に足を運び映画を鑑賞したりしているということでした。

1班は、店頭にある商品の開発の裏側などの情報をその人の特性や嗜好に合った内容にカスタマイズしてディスプレー付きカートで表示する、というアイデアを提示。レジ機能も搭載しているカートに設置された画面が、企業と小売店、そして購入する生活者にとって「三方よし」な情報提供場所として提案されました。

10年後の店頭のあり方や購買体験はどうなっているかの考察から、今注目を浴びつつあるリテールメディアの未来のヒントが得られたと感じました。Encounter/エンカウンター(遭遇)と、商品・小売店・企業をつなぐ縁、そこにカートをかけたネーミングもわかりやすく、ロゴもかわいらしく印象に残ります。また、このアイデアは、情報があふれ、多くの商品がコモディティ化する中で、商品の歴史や作り手のこだわりなど、背景情報の提示が購買を促すという仮説を、クラスター分析や二項ロジスティック回帰分析によって検証し、その分析結果を踏まえた提案になっていたことから納得度が増す一因となりました。

クラスター分析や二項ロジスティック回帰分析に基づく提案。ストーリー性を好む生活者には、開発の裏側、特別感のある商品を好む生活者には付加価値のある商品情報などを提示して、購買意欲を刺激する。(写真右)1班のメンバーが発表している様子。

2班は、飲食店の定番商品と限定商品に着目し、ロイヤルティやコミットメントなどのブランド評価について、生活者のパーソナリティや商品の機能や特性がどう影響しているか、その分析を精緻に行いました。期間限定商品戦略に関する調査・分析から、今まで以上に「大衆ウケ」から「個人ウケ」が重要となり、さまざまなデータを搭載した統合型マーケティングプラットフォームを活用したリアルタイムでパーソナライズされた広告が一般化するのではないかと提起。「限定」という考え方を「個人ウケ」という考え方に昇華し、AIの最適化配信など、広告の価値向上に対する可能性も示されました。

「個人ウケ」が重要になっていくうえで、個人の特性や状況に合ったネット広告の強化も必要。AIによるタイムリーかつパーソナライズされた広告や、3DやVRなどリッチメディアの進化も進んでいるのではないかと未来を展望。(写真右)2班のメンバーが発表している様子。

3班は、ファストフード店のレジなどでの待ち時間の過ごし方がいかに購買意向に影響を与えるかについて考察。

タイパ(タイムパフォーマンス)世代ならではのインサイトから、待ち時間をポジティブに変える具体的な施策として、待ち時間に製造工程が理解できるモバイルアプリを通じたコミュニケーションアイデアを提示しました。待ち時間にSNSを見るのではなく商品の製造工程を見る、あるいは待ち時間を楽しく過ごせると、満足度が増すという分析結果に基づいた提案でした。一方、若者は広告に対してもタイパを求めるという実証データから、例えば「ながら聴取」ができる“耳で感じるタイパ音声広告”や、ショート動画など、AIを活用して個人に合わせた広告表示が進むといった見解も提示。

「時間を無駄にしたくない」「退屈な時間を過ごしたくない」など学生の時間に対する意識の高まりを強く感じ、10年後を考えるうえで、重要なポイントであるとも考えさせられました。

タイパ世代のインサイトから、今後はメディアや広告においてもタイパ意識が高まると分析した3班。ファストフード店などの待ち時間に着目し満足度が増すコミュニケーションアイデアや、耳で感じるタイパ音声広告などの具体的なアイデアを提示した。(写真右)3班のメンバーが発表している様子。

ワークショップに参加した皆さんの感想は?

各チームの発表後、オブザーバーとしてワークショップに参加した国内電通グループの社員と清水教授から講評やフィードバックがあったのち、全員でフリーディスカッションも行いました。ワークショップ終了後に講評を行った社員に感想を聞いてみると……。

「10年後、どんな未来が開けているか。消費の中心として市場をけん引していくであろう学生の皆さん自身が思い描く心躍る世界やアイデアに、たくさんの刺激と学びをいただいた」

「仮説を立証していく構成だけでなく、資料全体の構成や分かりやすく説明するための工夫が凝らされていることについて率直に驚いた。学生の皆さんが日常生活の中で感じる『今』を起点に、身の回りにおける事象や自らの経験から仮説と課題を行き来しながら考え尽くすことは、私たちにとっての日常でもあり、出発点でもあると思う」

「マーケティングを研究テーマとされているゼミの学生の皆さんとの貴重な交流の機会になった。ゼミの皆さんにとっても、実際にクライアントのマーケティング課題と向き合う企業との交流ということが何らかの発見や刺激になっていればうれしく思う」

などの声が挙がり、学生の皆さんから多くの刺激を得られたようでした。

ワークショップでは国内電通グループの社員がオブザーバーを務め、学生の発表を受けて講評を行いました。

最後に清水教授からも「普段学生が参加するマーケティング大会などでは得られない視点や気づき、フィードバックがもらえるということで、企業とのワークショップなどの交流は学生にとって有益であったと思う」といった総評をいただきました。

後日、参加してくださった学生の皆さんからも感想をうかがうと、

「私たちの研究に関して、学術面からではなく実務面の視点からのハッとさせられる質問や感想をいただき、新たな見方に気付くことができたことが大きかった」

「今回若年層をターゲットにした提案を考えていたが、オブザーバーの皆さまからいただいた少子高齢化が進む中で市場が拡大する高齢者層に今後どのようにアプローチするべきかを考えることも重要な視点だと感じた。またこれからのメディアの姿についても、インターネットやSNSが広く普及する中で古くからのメディア形態が今後どのように人々の生活の中に残っていくか、テレビや新聞にしかない魅力とは何かについてより深く考えたい、と強く思った」

「ワークショップを通じて、広告業界を志望する就活生として、よりメディア領域への理解の解像度を高めることができたと感じている」

「初日の聴覚に訴えかける広告の重要性について、また2日目のテレビの未来についての意見交換などが印象に残り、興味深かった。初日に知識を深め、2日目に向けて準備をするのは非常に楽しく、良い経験となった」

といったフィードバックをもらえたことで、実施したことに意義があったと強く感じました。

学生の皆さんの提案から、タイパ、リテールメディアなど気になるワードも続々!

SNSを通じて商品や製品、サービスなどに関する情報がネット上にあふれる中で、店頭での購買に注目した提案があったことは、最近のリテールメディアへの注目の高まりに通じるものがあり、店頭の体験価値をいかに高めるべきかが重要であると再認識できました。

また、タイパという言葉が象徴するように、時間に対する意識が非常に高く、単に商品を提供するだけでなく、商品と出合うまでの体験設計の重要性もその満足度に関係するという示唆も得られました。

さらに、どの班も共通して個人の特性に合った情報や広告を届けることが前提として考えられていたのが印象深く、AIやVRといったテクノロジーを活用した広告や販促は、当たり前になっていくと思われます。

こうした学生の皆さんの考察やアイデアを踏まえ、次回の連載記事では、清水教授に、10年後のメディアや広告、販促についてインタビューいたします。ご期待ください!