「香川にまずいうどんはないから」という言葉を信じて初めて連れて行かれたのが「ざるうどん」の某老舗。麺を口に含んだ瞬間「ん?ぶにゅぶにゅ??」。まるでコシがない物体を必死で完食しながら悟ったのは、本場でも旨い店は旨い、まずい店はまずいという当たり前のことでした。

以来、相当な軒数のお店をまわり、杯数を重ねてきましたが、同じお店で食べても季節やタイミング、あるいはぼくの体調によって味わいにはずいぶんと差があることが分かりました。そもそも讃岐うどんは日常生活に根付いた大らかな食文化のハズ。今年のゴールデンウイークも高松にこもっていたのですが、もはや「うどん遍路」などせず、決まったお店へ毎日通って本当に好みの麺に出合えたらラッキー、くらいの気持ちでうどんをすすりました。

ちなみにぼくが一番好きなのは「ムチムチ」としたタイプ。「モチモチ」とした食感以上に、弾けそうなハリがあって、口の中で艶っぽく「にゅるん」と踊るような麺です。「ムッチリムッチリ」だと、ちょっと重いのですナ。どちらかといえば硬めですが、それが行き過ぎた「ゴリゴリ」は苦手。どこか穏やかでふくよかなうどんが幸せです。

ぐるぐる思考

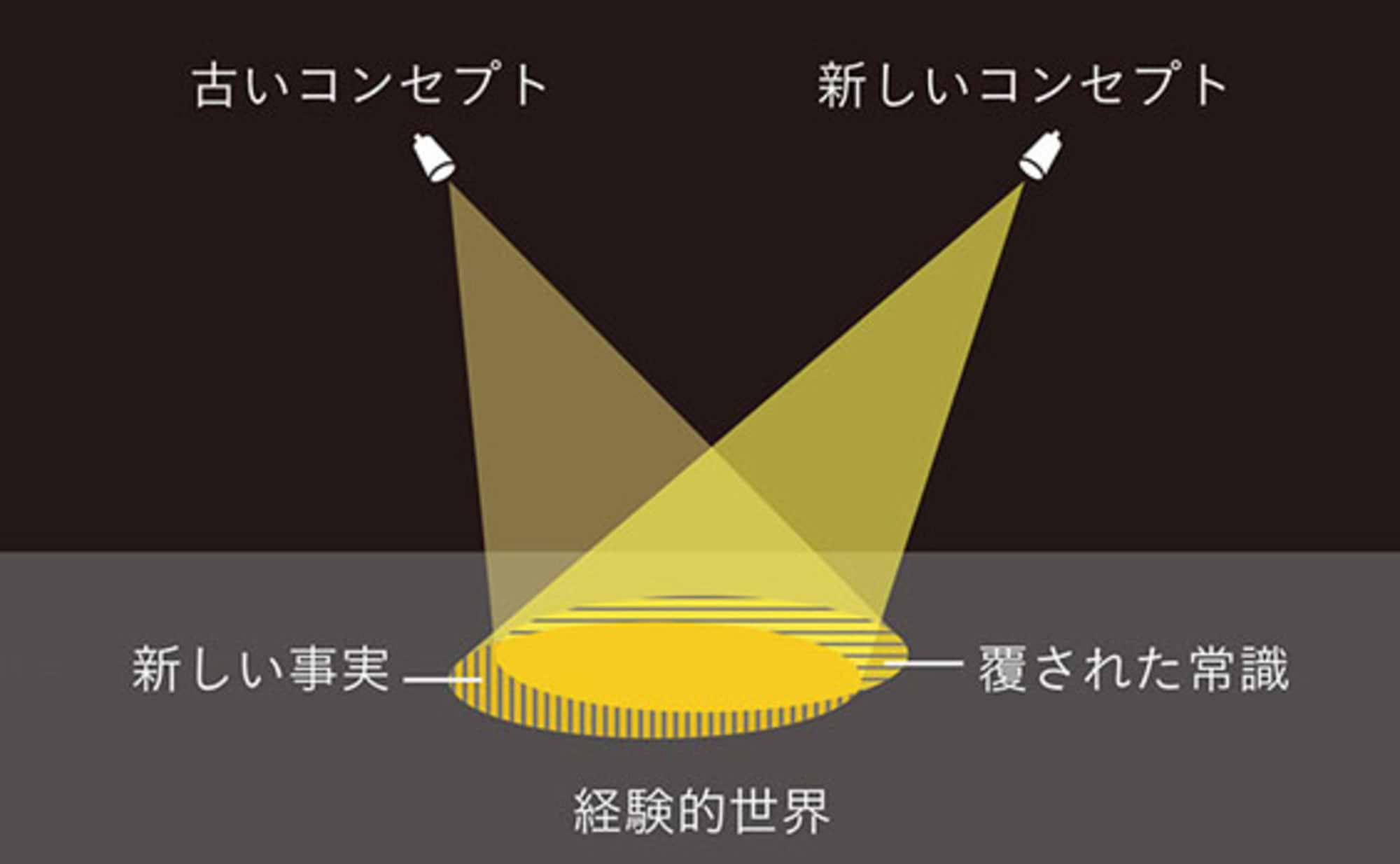

さて。コンセプトを生み出すにはぐるぐる思考で示される4つのモードが必要です。そしてそのクライマックスは「こうすればいいんじゃないか!?」という身体的な感覚(直感)を言語化する「発見!モード」。このプロセスがあって初めて単なる「思いつき」ではなく「目標に向けて課題を解決する新しい視点」に昇華できるからです。

そうやって考えると、「ムチムチ」「モチモチ」というように身体的な感覚をそのまま言語化できる日本語は、なかなかクリエーティブな言語だと言えそうです。

日本語のさらに面白いところは「つるつる」や「しこしこ」といった既存の表現では不十分な場合、自分の感覚に従って新しい言葉を自由につくれるところです。「つるつる」の代わりに「づるりづるり」といえば、ずいぶん汁気がありそうですし、「どぅるどぅる」といえばふやけて溶けそうです。英語にも犬の「bowwow」や鶏の「cock-a-doodle-doo」のようなオノマトペ(擬音語)はありますが、どうも子どもっぽい表現のようでビジネス向けではなく、その種類は乏しく、ましてやどんどん新しくつくるものでもないそうです。

その一方で、身体的な感覚(直感)を伝えやす過ぎる日本語には弊害もあります。それは相手が「こうすればいいんじゃないか!?」と考えている内容をなんとなく分かってしまうので、それで十分だと思考を停止しがちだということです。

この連載でも繰り返しお話ししましたが、メタファー(隠喩)を使ってコンセプトやアイデアをシンプルな言葉で表現して初めて、その価値を論理的に評価できます。かの岡本太郎さんが示したコンセプトの傑作「芸術は爆発だ」にしたって、文化的背景を同じくする日本人同士なら「あのさ、ほらさ、そんな感じ」という風に感覚を共有することはできたでしょう。しかしそれは一時的な共鳴でしかありません。パリ大学の哲学科に学んだ岡本太郎さんだからこそ、それに甘えることなく時空を超えて感覚を共有できる言葉を開発できたのかもしれません。

日本人はアイデアやコンセプトをつくるのが苦手なのではなく、最後に言葉で捕まえる習慣が弱いだけなのだと思います。

えーと。讃岐うどんのもうひとつの魅力は天ぷらです。いまでは全国的に知られる「半熟たまごの天ぷら」発祥も高松市内ですし、だし汁をたっぷり含んだ高野豆腐だって揚げ物にしちゃいます。これが旨いけど…太るんですよね。

東京に戻って早く体重を戻さなければ!という危機感とともに、今回の原稿をお届けしました。

どうぞ、召し上がれ!