Dentsu Lab Tokyoではテクノロジーを用いて表現する人をクリエーティブ・テクノロジストと呼んでいます。この連載では、世界中のクリエーティブ・テクノロジストに仕事・作品についてインタビューし、テクノロジーからどんな新しい表現が生まれるか探っていきます。

プログラミングアーティスト、ケイシー・リース氏

クリエーティブ・テクノロジストへのインタビュー、前回のテクノロジーで物語を伝えるアーロン・コブリン氏に続き、今回はコードからアートをつくるケイシー・リース氏です。彼はカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で教授をしながら“Processing”(※)という、コードを使ってビジュアル・アートを作成する環境を開発しました。(彼は、私の大学時代の先生でもあります)。コーディングを用いてアートを制作することについて話を聞きました。

(取材はオンラインでメッセージのやり取りを行いました)

※Processingとは:ビジュアルの制作を通じてコーディングを学ぶことができるプログラミング環境。2001年に発表されて以来、テクノロジーとアートをつなぐ懸け橋として世界中の学生、アーティスト、デザイナー、研究者がプロトタイピングをはじめとした多種多様なプロジェクトに使っている。

コードで絵を描くスケッチブック

木田:先生、久しぶりです。

ケイシー:久しぶり。

木田:先生はプログラミングでビジュアルを作成する環境、Processingを開発しました。私も授業で教わり、それ以来使い続けています。

ケイシー:Processingは、コードを使ってビジュアルアートをつくるためのスケッチブックです。ゲームのようなインタラクティブメディアがつくれて、ポスターや本などのデザインもできます。

Processingで、コードを実行したときの様子。

木田:そもそも、なぜProcessingをつくったのですか?

ケイシー:頭で考えていることを、コードでスケッチするためです。学生にプログラミングを教えるのに活用しました。

木田:Processingが初めて世に出たときは、アーティストに使われていました。ですが徐々に、建築家やコミュニケーション業界の人にも広がりました。もともと彼らに使ってもらう想定でしたか?

ケイシー:Processingは全ての人のものです。アーティストも、テクノロジーを専門とする人も、両者が使えるようにしました。例えばプログラムが組める建築家や、図表を分かりやすく見せたい科学者も使います。

木田:テクノロジーの使い方や関わり方には、垣根がないのですね。Dentsu Lab Tokyoにも、私のようなテクノロジストがいる一方で、それ以外の専門を持つスタッフがいます。しかしながら、テクノロジーをどう表現に生かすか、その関わり方はその人次第ですよね。

さっそくですが、先生の作品を紹介してください。

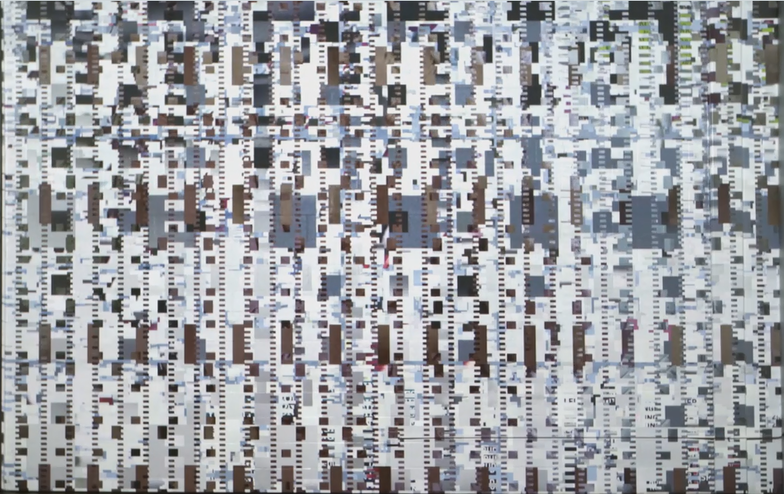

ケイシー:こちらは初期の作品「Tissue」(2002年)です。コードで自分の作品の要素を構成し、そのコードを実行することで、このような絵が出来上がりました。当時は形が出現し、育っていくことに関心がありました。最近はマスメディアの影響に興味があり、テレビ塔の電波を捕まえて変換した「KNBC」という作品を作っています。

私の作品のテーマは、アイデアを探して世界に質問を投げることです。作品が目に見え、同時に抽象的なのは、私が頭の中で考えていることを反映しています。

コードはつくりながら、考え、学ぶ

木田:ご自身の作品制作の上で、コーディングは大きなウエートを占めています。

しかし、鉛筆でスケッチするのと比べて、プログラミングで作っていくのは初心者には大変そうです。教授という立場で、自分の生徒たちには、どのようにコードを通じた表現を教えていますか?

ケイシー:一般的に、鉛筆でデッサンが出来るようになるまで、どれだけかかるでしょうか? 文章が書けるまでなら? 私の下に学びに来る人の大半はこれらのスキルを持っていますが、プログラミングができる人は少ないです。21世紀に表現を行うには、デッサンやライティングのほかに、プログラミングを学ぶ必要があります。

木田:プログラミングだから生み出せる表現は、どのようにして教えるのですか?

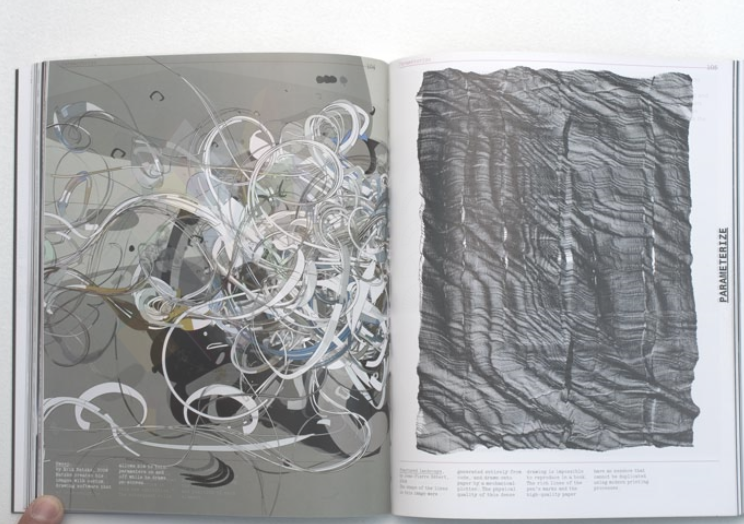

ケイシー:プロの仕事を見て、議論することです。例えば私の授業ではFORM+CODEという教科書を使います。コードと、その実行結果が書かれています。

生徒は事例を下に自分でもコードを書き、実行結果を見せ合って議論します。どういう表現が面白いのか。なぜ、面白いのか。それをどのようなコードやアルゴリズムで表現したのか。

例えば「マウスの軌跡に沿って形がついてくる絵を描きなさい)という課題が与えられ、一人一人がコードを書きます。そして結果をコードとともに見せ合い、コードの生かし方を学びます。

木田:作りながら、考え、学ぶ、ということですね。Dentsu Lab Tokyoでも同じような考えの下、プロジェクトに日々接しています。

もやもやしたアイデアや直感をコードで形にする

木田:先生の作品を見ると、作品の出来上がっていくプロセスが大事だと思いました。もともとプロセスを表現するためにProcessingをつくったのか、それともProcessingをつくってからプロセスが重要になっていったか、どちらでしょうか?

ケイシー:プロセスもアウトプットも結び付いています。約10年前につくった「Process 6」を例に挙げます。作品の大部分はProcessingではなく、英語で書かれています。作品の土台は、“形同士の関係が、時間に従って開いていく”という命令です。コーディング同様に英語でも、日本語でも表現でき、この命令をビジュアルに落とすときにProcessingを利用します。

木田:ソフトウエアというツールを使うことで、アウトプットが制限されることはないでしょうか。

ケイシー:どんなツールを使っても、アウトプットは左右されると思います。君の質問は村上春樹に対して、文章を書くことで表現は制限されませんか、と聞いているのと同じで、彼もきっとイエスと答えるでしょう。しかし文章を書くことで、彼の考えを人に明瞭に伝えられるのです。私の場合、コードのおかげで、もやもやしたアイデアや直感を形にすることができています。

木田:なるほど。よく分かりました。ありがとうございました。これからますますの活躍が楽しみです!

【取材を終えて】

表現をするには“ツールを知り尽くすこと”が重要

デジタルが一般的になった今、プログラムを書き、インタラクティブな表現に触れることは、珍しいことではありません。ケイシーへの取材を通して、あらためて痛感するのは、表現として何かに精通しようと思った場合、表現をするツールを知り尽くすことが重要です。例えば鉛筆で何か絵を描こうとする場合、鉛筆というツールをどれだけ理解しているのかは、アウトプットに決定的に影響を与えます。それは、コードを用いて表現しようとする際でも同じであり、そういう意味では、コードで表現してアートをつくる、というのは特別なことではありません。

Processingを開発したケイシーは、これまで表現のツールとしてなじみの薄かったプログラミングを、多くのアーティストへとつなぎ、新たなデジタルの表現が生まれる土壌をつくりました。多くのアーティストが、コードを書く、という手法を獲得でき、新たな表現の模索が行われるようになったのです。

この記事のフルバージョンはこちら