「なりわいワードと近未来ロードマップ」

---変わりゆく「業界」や「競合」の定義

2016/06/16

IoTの導入により、エクスペリエンスとビッグデータのアナリティクスが融合する「エクスペリエンス4.0」では、全ての製造業が新しいタイプのサービス業に進化する。企業は中長期的な視点で自社の近未来の「なりわい」を定義し、「近未来ロードマップ」(戦略シナリオ)を描くことが必要になる。

「なりわいワード」とは何か?

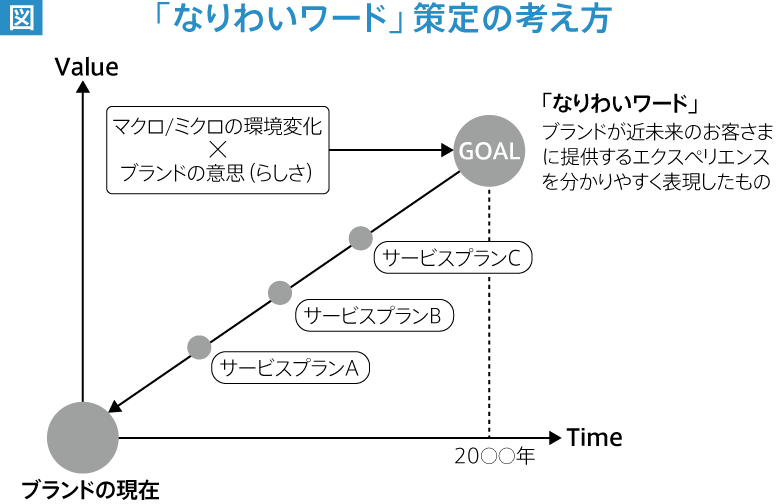

企業が「破壊的イノベーション」を乗り越え、これまでにお客さまが経験したことのないエクスペリエンスの創造に成功して、独自のビジネスモデルを確立したときの企業の状態を示す言葉を、私たち電通のエクスペリエンス・チームでは「なりわいワード」と呼んでいる。本来、「なりわい」とは「生業」のことであり、企業の収益源となる「食いぶち」そのものを意味する。

「なりわいワード」は、企業主語で記述された企業の中長期の経営事業戦略のゴールを、お客さま主語の言葉で翻訳したものだ。エクスペリエンス4.0のステージにおいては「なりわいワード」はエクスペリエンスとビッグデータの統合運用を前提にして、企業自らが提供するエクスペリエンスの中身について深く検討を重ね、なるべくお客さまが納得しやすい形で定義したものということになるだろう。

「近未来ロードマップ」はバックキャストで描こう

「破壊的イノベーション」を乗り越えた後の自社の「なりわい」はどうあるべきか? そもそも自社はこの波を乗り切ることができるのだろうか? 現在、成功している大企業の経営者ほどその悩みは深いはずだ。ここで企業の経営やマーケティング活動に携わる方々に提案したい重要なことは以下の2点である。

最初に企業が提供するエクスペリエンスのゴールイメージを描き、それを「なりわいワード」として経営事業戦略の根幹に据えること、次に「なりわいワード」を絵に描いた餅にしないように、ゴールからバックキャストで打つべき施策を考え、明確な「近未来ロードマップ」を描くことである。

往々にして優良な大企業ほど、お客さまのニーズ、競合の動向、自社の技術力や活用可能なリソースを見極めながら、極めて慎重に、フォアキャスト方式で物事を進めがちである。しかし残念ながら、その方式ではエクスペリエンス×IoTによる「破壊的イノベーション」が進行するスピード感に全くタイミングが合わないだけでなく、さまざまな要因によって繰り返されるであろう紆余曲折を想定すると、エネルギーのロスも大きくなるに違いない。

あくまでも下図のようなイメージで「なりわいワード」の実現をゴールに、バックキャストで、というのが取るべき戦略である。

「なりわいワード」の創出の方法については、電通のチームで開発した「未来体験イノベーションプログラム」がある。

「なりわいワード」創出は企業が行う事業の将来(成長性)を決定する極めて重要なプロジェクトである。社内の英知を集め、組織横断のタスクフォースチームを選抜し、ワークショップ形式で合意形成を図りながら進めていくべきである。

プロジェクトの進行ステップは「タスクフォースチームを編成する」「未来視点でマクロ・ミクロの環境分析を行う」「ブランドらしさを分析し自社が進むべき方向を決める」「なりわいワードをまとめ、近未来ロードマップを作成する」の4つからなる。具体的な手法と手順については、拙著『IoT時代のエクスペリエンス・デザイン』をご参照いただければ幸いである。

「業界」や「競合」の概念も変わってしまう

同時に、お客さま主語で企業が提供するエクスペリエンスを発想し、「なりわいワード」を定義すると従来の「業界」や「競合」の概念も変わることにも注意が必要である。

例えば、「安心・安全を保証する自動運転サービス」という「なりわい」の土俵について見ていこう。

IT企業のグーグルやアップル、日米欧の名だたる「自動車メーカー」だけではなく、米テスラのようなベンチャーの「電気自動車メーカー」、コンチネンタルやボッシュのような「自動車部品メーカー」、日立のような「電機メーカー」が群雄割拠し、「自動運転サービス」という広い意味での「業界」を形成し、「競合」として主導権争いのしのぎを削っている。

本業とのシナジーが最も高い「自動車メーカー」がこの熾烈な競争について決して楽観的な見通しを持っていないことは、先端技術への開発投資やM&A、企業同士の合従連衡の規模感やスピード感を考えれば明白であろう。

新しい「なりわい」の土俵では企業のそもそもの出自(元は何業界だったのか)は時間の経過とともにほとんど意味をなさなくなる。そして、その企業(ブランド)が新たな「競合」を強く意識しながら創出するエクスペリエンスの質の優劣によってのみ勝敗が決まる。

そのジャッジを下すのは他ならぬ企業(ブランド)の「お客さま」であることは言うまでもない。