テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、屋外広告…。従来は表示するメディアによって分類されてきた広告手法が、デジタル・モバイルの普及や、それに伴う消費行動の変化などによって、変革を迫られている。こうした変化を“デバイス”という補助線を引いて整理してみようというのが、短期連載「デバイスから見た広告の近未来」である。第1回は、その象徴的存在でもあるスマートフォン。

今、最も生活者のそばにあり、最も利用されているメディアでもあるスマホ広告の課題と、近未来とは?

(左から)原 健介氏(電通デジタル/ストラテジックプランニング部 部長)、高木僚平氏(電通デジタル/ストラテジックプランニング部 スマートデバイスグループ グループマネージャー)、並河 進氏(電通デジタル/執行役員 チーフクリエーティブオフィサー)

デジタル領域の成長戦略を加速させるため、2016年7月に設立された電通デジタル。そこでスマホ案件に従事するメンバーが、現状の課題と、今後取り組むべきテーマについて“放談”した。

顕在化された市場を重視して逆ブランディングになるジレンマが起きていないか

原:今年はiPhoneが登場して10年。この間に広告を取り巻く環境は大きく変わり、スマホも主役的な存在です。そこを踏まえて、今のわれわれの立ち位置や、求められていることは何かを読者と一緒に考えたいと思って、座談会をセッティングしました。

高木は、デジタルネイティブ世代で、現場もよく知っている。並河はアドバンストクリエーティブセンター(ACRC)[※1]の代表も務め、この分野をよく知っているクリエーターです。まず、スマホ広告の現状について感じていることから話せたらと思います。

高木:以前から変わらず多いのが、顧客のダイレクトな獲得を目的とした広告で、CPI[※2]やCTR[※2]などの指標で結果を出すのが大前提です。けれど、そうした数字を突き詰めてきた結果、逆ブランディングになってないか?ということも起き始めています。CPIやCTRは顕在化しているターゲットにアプローチができたかを測るので、そればかりを求めると、興味を引ければ数字が取れる誘惑に駆られ、表現が“過激”になりがちです。

原:それが分かっていても、やめられないジレンマにも陥りやすい。ターゲットを絞り込んで効率を求めていくと、閉ざされた世界での小さな差異を競いがちなので、落とし穴に陥っていることもあるんじゃないかと思うんです。

並河:これは、ここ10年くらいで起きていることを振り返らないと、見えてこないと思う。以前はAIDMA[※3]なりAISAS[※3]なりの消費行動の枠組みで考えていましたよね。テレビで知らせ、最後に検索して、購入してもらうなどが典型です。それがデジタルシフト、さらにスマホが台頭してくる過程で、デジタルなら成果を数値化できるという部分に焦点が当たり、「検索」や「獲得」といった後半のところにスマホ広告の重心が置かれるようになった、という流れがあります。

でも、さらに最近になると、生活者の行動パターンが変わってきていて、消費行動の最初の部分もスマホが担うケースも増えている。つまり、スマホで知って、スマホで買うことも珍しくなくなっていますよね。このあたりが整理されず前提を抜きに語られると、ぐちゃぐちゃになります。

高木:当初デジタル広告は、AIDMAなら最後のアクション、AISASなら途中のサーチで使われていたのが、今は状況が変わった。

並河:消費行動が「スマホで知る」から始まるようになると、クリックする1%以下の人たちに向けてつくられた広告が、実は99%の人にも見られているということが置き去りになり、それが逆ブランディングになっているのではという話ですよね。

高木:そういうモヤモヤ感は、どこの現場にもあるように思うんです。

原:逆ブランディングの話を補足すると、例えば、よく見かけるバナーが、ツイッターなどのSNSでネタになっていることもあるんですよね。元の広告がよく見られているから、ネタとして成り立つということが逆説的に見えてくる。

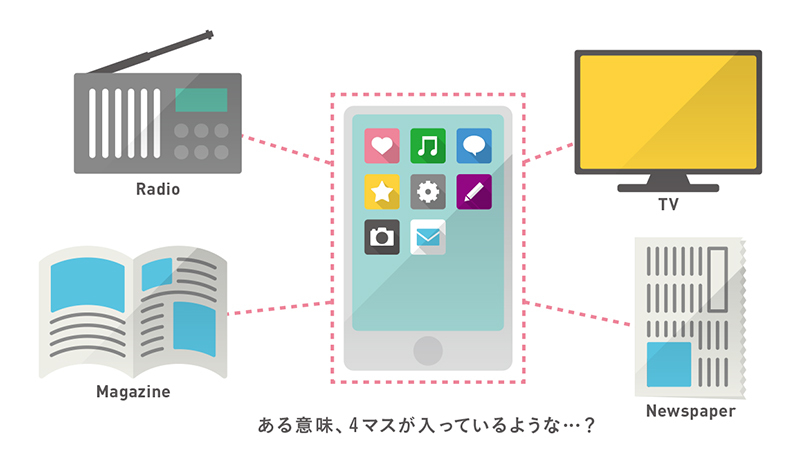

スマホって、実は、もうマスでもあるんですよね。今、生活者がスマホを見ている時間は、他媒体よりも圧倒的に長いんだから当たり前。そうじゃないとネタとして成立しないので。とすると、そもそもだけれど4マスとデジタルという分類はおかしい。例えばAISASならばアテンション(注意)など、前半の態度変容からスマホが関われる。

4マスとデジタルという区分ではない新しい指標が必要だ

高木:そう考えると、CPIなど従来の指標は前提にしつつ、ブランディングにも資する指標が大事です。幾つか挙げられますが、分かりやすいところで二つ挙げます。

一つは他媒体も含めてリーチを正しく評価する仕組み。テレビには視聴率や、GRP(延べ視聴率。平均視聴率1%の番組に、テレビCMを1本流すと1GRP)のように分かりやすい指標がある一方で、デジタルの場合は媒体によってインプレッション(広告の表示回数)の重みや定義が違う。ここの曖昧さを何とかした上で、人の感覚や感情なども加味する必要がある。

原:本当は、インプレッションの重み係数のようなものが要る。

高木:そういうことを議論する時期になってきたように思います。

並河:デジタルのインプレッションは、視聴率と似てはいるけれど、同じではない。ただ、可能性としてはスマホ広告のそれは、好意的に見ているかどうかなど、質の領域にもっと踏み込むことができるのではないか。そうしたところは、フロンティアの領域です。

原:同じバナーでも、どういう場所で、どういう時間に、どういう気持ちで見ているかで変わりますからね。

並河:だから単純にテレビと比較するのではなく、人の気持ちまでを深く捉えることを目指していくといいと思います。最近電通デジタルが発表した「ビュースルー行動転換率」も、そうしたトライの一つです。「広告接触後の興味喚起がもたらす態度変容」に焦点を当てています。

高木:もう一つは、インプレッションで測る広告が、実際に見られる状態にあったかの比率を示すビューアビリティーを挙げておきます。

並河:そうしたことも含めて、スマホ広告の質を高めることが急務ですよね。

原:逆にいえば、そういう基本的なことや、従来の広告では当たり前だった前提が整っていなかったりする。取り組まなくちゃいけないことは多いです。

並河:話を整理すると、AIDMAやAISASなどの入り口のところ、つまり全然知らなかった人が知るところから購入までを線で見られるようになるのでは、というのが一つ。その上で、線で考えようとしたら、量だけでなく質の部分も考えていけば、スマホは生活者の気持ちに寄り添うことができるのではないか、ということです。

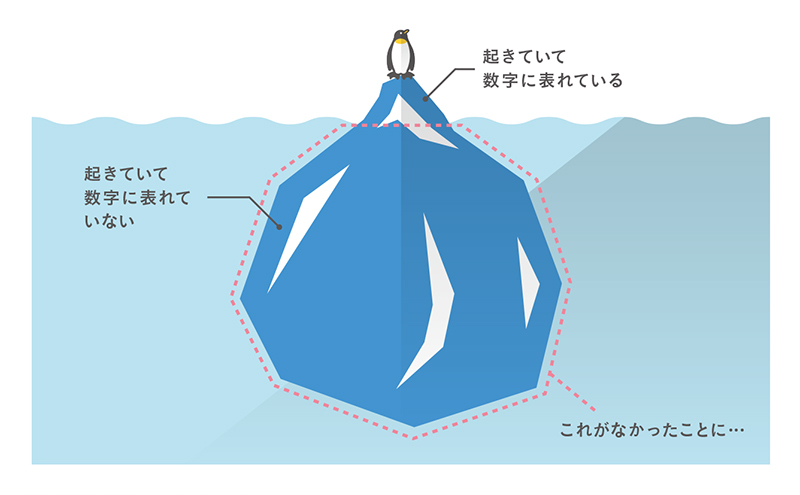

もう一つ指摘しておきたいのは、デジタルの世界は、数字で測れない出来事のことを、何も起きていないことにしていないかということ。ここを思考停止にせず、①起きていない。よって数字にも表れない②起きている。けれど、数字に表れない③起きている。そして数字にも表れている─と分類して考える必要がある。数字でトラッキングができない②のときでも、行動変容が期待できるなら、本当はやってみればいいんです。その先に、テクノロジーで数値化したり、可視化する方法が後追いで生まれていくはずです。出発点で、数値化されていない可能性を捉えようとしなければ、何も始まらないですから。

人の消費行動のうちコンバージョン(成果や獲得の意)が数値で可視化されないと、「ファネル分析[※4]できない」と判断してしまうこともある。そうではなくて数値化されていないだけで、消費行動つまり人の気持ちは、従来の仮説モデルでも結構正しかったりする。目に見えないところも見通してプランニングすればいいんだって、思うことがありますね。

原:数字に表れないことは、ないことにして前に進むことがありますからね。

並河:少し別の話になりますが、数値化できないことを数値化する、という意味では、先日、AI研究で有名な東京大学の松尾豊さんが興味深い話をされていました。マスメディアは情報を一定レベルで届けることで、社会のコミュニケーションコストを下げているんじゃないかと。

「これは何である」などを全部説明すると膨大な労力が必要になるところを、テレビCMなど認知を上げる表現をすることで、店頭に行ったときに細かく知らなくても商品のことが分かっていたりする。また家庭でも、例えばお母さんがテレビCMをしていたある商品を買ってきたときに、お父さんが「何、それ?」と聞かなくても、「あぁ、あれを買ってきたのね」で終わるように、コミュニケーションコストを下げる場面は、いろいろな場面でも起きる。

高木:マス的なコミュニケーションの社会的な意義ですね。今のままでは、ネットやスマホは、存在としてはもうマスなのに、「共通認識をつくる」という意味でのマス化がされず、中途半端なタコツボ化が続いてしまうのでは、と思うこともあります。それはリーチの問題だけではないですからね。マスになったスマホが、これから社会の共通認識をつくる情報も担っていけるのか、そのために広告は何ができるのか、考えさせられます。

デジタルの進化とクリエーティブを融合する新しい取り組みを始める

並河:ざっくりと大きなくくりの人たちに向けて、その人たちが好きなもの、ある種の普遍性があるものをつくるのは、実はすごい特殊技能で、テレビCMのクリエーティブはその技能を磨いてきた歴史がある。

例えば、電通のクリエーターって、そういう普遍性があるものをつくることにたけていて、その有効性はスマホ時代になっても、あまり変わらない。ただLINEのようなSNSになると、例えるなら、ラブレターが忍ばせてある学校の下駄箱のような世界だから、そういうところに広告が入っていくときには、ちゃんとシェアしたくなるかなど、テレビCMとは違うことがすごく大事だったりする。

原:その意味では、われわれの現場と、アドバンストクリエーティブセンターのクリエーティブの両輪でやっていくことで、課題解決ができるんじゃないかと思うんです。コミュニケーションコストを下げるという話は、スマホでブランディングができないか、ブランドリフトをさせたい、というニーズと近い関係がある。ある種の物語がつくれないだろうか、という問いですから。

並河:スマホは、テレビ、新聞のような認知拡大的な役割も、ラジオ、雑誌のようなユーザーとの距離を縮める役割も、両方ある。ポテンシャルは計り知れないですよね。

高木:4マスを全部体験できる上に、物理的にも近くて、眺めている時間が長い。そこを踏まえたスマホの新しいカタチ、コンセプトカー的なものをつくってみたいですね。

原:極端なことをいえば、OSつくっちゃうとか(笑)。

並河:デジタルは歴史がまだまだ浅いにもかかわらず、意外と方法論の選択肢が少ないところがある。テレビも、テレビCMの構造をつくった人がいるわけだから、スマホにだって、もっとスマホにふさわしい新しい構造を生み出せると思うんです。

原:何かやろうよ、この3人で。

高木:なんだか楽しくなりそうですね。

まとめ

ケータイとパソコンを統合し、インターネットを一層身近なものにしたスマホの登場で、人々の生活は大きく変わった。その存在は、広告はもちろんビジネスや企業の経営環境を激変させたともいえる。では、そうした環境変化の中で、マーケターたちはスマホのポテンシャルを本当に引き出しているのか? そうした問いを前提にして、思考を組み立てられるのか? 原、高木、並河の3人は、この問いに向き合い始めた。こうした問題意識を、マーケティングに関わる人々と共有し、輪を広げられるのかが、彼らの大きな課題である。

※1:Advanced Creative Center

アドテクノロジーや人工知能の「進化」と、クリエーティブの「職人技」がどう融合するか、という問いに答えよう、とつくられた専門家集団。2017年4月に電通デジタル内に設立。クリエーターを中心にしたスペシャリスト34人が在籍する。

※2:CPI/CTR

CPI(コスト・パー・インストール)は、スマホのアプリをダウンロード→インストール→起動するまでの単価。CTR(クリック・スルー・レート)は広告クリック率のこと。スマホでは、これらの数値を上げることが優先されるあまり、表現が過激になる傾向が指摘されている。

※3:AIDMA/AISAS

AIDMAは消費者の行動が、注意→関心→欲求→記憶→行動と段階的に行われるとする心理学的手法の分析モデル。その起源は1920年代の米国にさかのぼる。これをインターネット時代に対応させ、注意→関心→検索→購買→情報共有の形に電通が改良したものがAISASである。

※4:ファネル分析

AIDMA/AISASなどを、漏斗型の図で考える行動分析の一種。デジタル領域では、消費者が今どの段階(比較検討や決済など)にあるかなど、より細かく区切って用いられる。

![【AISAS】Smart Phone[digital]今は、はじめからスマホが関わっている](https://cdn.dentsu-ho-dev.com/405842fb-b619-4158-92a7-ce32a7951afe/content_device-cellphone01_05.jpg)