昨年10月、電通メディアイノベーションラボの天野彬氏の著作『シェアしたがる心理―SNSの情報環境を読み解く7つの視点―』(発行:宣伝会議)が発売されました。

同書で展開した議論を深掘りする本連載、今回はバイラルコンテンツ施策やデジタルソリューション構築など、まさに「シェアしたがる心理」に精通した電通アイソバーの三枝峻宏氏をゲストに迎えてお送りします。三枝氏の提唱する「ソーシャルエクスペリエンスデザイン」の考え方から、これからの時代のコミュニケーション施策の在り方を探っていきます!

左から電通アイソバー・三枝峻宏氏、電通・天野彬氏

会話を生む仕掛けでユーザーの「エクスペリエンス」をデザインする

天野:三枝さんは、TwitterやFacebookといったSNSを活用するブランディングやコンサルティングを担当し、現代のソーシャルメディアに精通したプロジェクトを数多く手掛けています。そんな三枝さんが提唱する「ソーシャルエクスペリエンスデザイン」という概念について、まず説明をお願いします。

三枝:僕はソーシャルメディアというものを、新聞やテレビのような情報伝達手段としてのメディアではなく、「人の行動や性格を見て取ることができるプラットフォーム」だと考えています。

ここで何かの情報を発信したいと考えたとき、一方的なコンテンツをつくるというよりは、その中でユーザー同士の会話を生む仕掛けや文脈をつくろうとしているんです。会話やシェアを含めたユーザーのエクスペリエンス(体験)をデザインするという意味で、ソーシャルエクスペリエンスデザインという言葉を使っています。

天野: 現在では、コンテンツの面白さや有用性はもちろん、ユーザーがシェアしたくなる仕組みや文脈を生み出せるかどうかが、情報の広がりの決め手になっています。例えば、昨年のカンヌライオンズでは「メークカンバセーション」というキーワードが注目されましたよね。

三枝:「メークカンバセーション」、いわゆる「おしゃべり」は自分自身の仕事の上でもキーワードになっています。一方的な発信ではなく、企業が一緒におしゃべりをする存在になったり、あるいは自分がおしゃべりに入っていかなくても、ユーザー同士が面白がって会話するような話題を提供してあげられるといいのかなと思いますね。

情報の流通量が上がってきている分、強いおしゃべりの種をつくり出さないと、話題は広がっていかないと思います。ただし、一度強いおしゃべりの種をつくると、ユーザーが勝手に会話を進めてくれるため、一気に情報が拡散し、ユーザー発の2次的なコンテンツも生まれてきます。

天野:逆に考えれば、「広く告げる」ことを発信者だけの力に頼らなくてよいともいえますね。生活者の力を借りながら広げてもらうことをチャンスとして捉える視点が大切だと感じます。

三枝:そういった仕組みや文脈を捉えるためにはリアルとデジタルの両方から世の中をしっかりと観察をすることが大切だと思います。いわゆるソーシャルリスニングツールを使ってオンライン上の言及を分析するだけでなく、オフラインにおいても世の中がどのようなトレンドなのかを観察していく。SNSだけではない社会全体という意味でのソーシャルに耳を傾けるのです。

まず企業側がユーザーに伝えるのに適したテーマや、その話題が盛り上がっているスポット、年齢層や場所などのターゲットをしっかりと探ってから、そこに沿うように話題を投げていくという形ですね。

天野:三枝さんの手掛けた事例では、そのブランドにまつわるユニークな(人に話したくなる)グッズをつくって話題を集めたこともありました。オンラインだけでなくオフライン、つまりソーシャルメディアだけに閉じないブランドとの接点がつくられていて、それによって広くエクスペリエンスを共有することに成功しています。

興味深いのが、その施策が面白いということで海外でもニュースになって反響があったんですよね。日本ではこんな面白いことやっているぞと。ソーシャルメディアでのシェアは、もともとコミュニケーションをしようとしていた相手以外にも広がることがあるというのが重要で、いわばポジティブな「誤配」を生むことが大きな効用だと考えます。

企業からのお題(設定されたテーマ)にユーザーが参加し、そこでのコミュニケーションを体験することで、広告キャンペーンがより盛り上がっていく。良いエクスペリエンスは拡散するということが、さまざまな場で起こっていますよね。

三枝:天野さんの本の中でとても面白いなと思ったのが、“Why”の視点で、物事を明らかにしていくというところです。僕は普段の業務でどちらかというと、「企業が何を、どのように伝えるのか」というところ、“What”や“How”を考えていることが多かったのですが、そこよりも一歩引いた“Why”の視点は非常に勉強になりました。

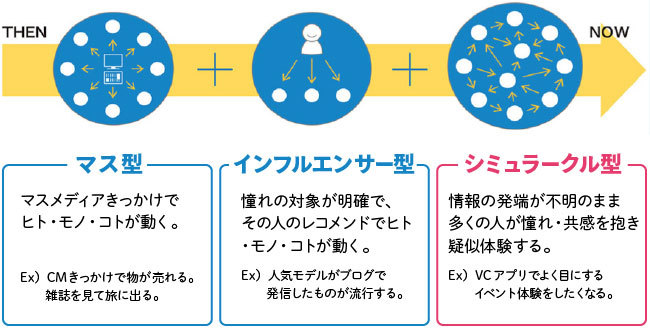

それと、企業やインフルエンサーからの明確な情報発信ではなく、多数のユーザーの中から流行が生まれるというシミュラークルモデルの話もすごく面白くて、私たちが提案・実践に取り組んでいる施策と重なる部分がありました。

天野:そう言っていただけてとてもありがたいです。インフルエンサーやシミュラークルの話にしてもそうなのですが、ウェブ上で情報を積極的に発信する、感度の高い人たちが世の中の空気やトレンドをある程度つくっている状況があり、そういう人たちに着目することが、広告コミュニケーションに携わる仕事をする人にとって非常に重要ではないかと思っています。

学生時代の学びを広告の仕事に役立てる視点

天野:先ほど、ユーザーの会話やシェアといったエクスペリエンスを捉えるために、オンラインとオフラインの両面でソーシャルリスニングをしているというお話でしたが、ユーザー観察について三枝さんが日々実践されていることや、観察をする目的について教えてください。

三枝:ユーザーと一緒におしゃべりをするためには、ユーザーが普段何を語り、どのような生活を送っているかを理解する必要があると思っています。以前、ある企業製品のプランニングをするときも、ユーザーを理解するために女子中高生向けの雑誌を数カ月分読んで衝撃を受けたりしていました(笑)。

天野:女子中高生向け!僕たちアラサー男子にとってはけっこう縁遠い世界になってきました(笑)。雑誌を読んでみて、どのような気付きを得られたのでしょうか。

三枝:言葉遣いですね。オウンドメディア上に載せる言葉よりも独特な柔らかさがありました。例えば、温度感の違いだったり、文字にしたときの日本語の独特の崩し方だったり。

天野:確かに、そうした粒度の細かい気付きこそ、とても大切なものですよね。ユーザーの中で流通している雑誌やテレビにも目を向けること、つまりその人々が置かれた情報環境を経験することによって初めて到達できるようなユーザー理解の水準があると思います。

それに関連して、「ソーシャルメディアを活用しよう」となると情報拡散の面に目が向きがちですが、ここまで話してきたようにユーザーを知るためにこそ使う意義があるというのは改めて強調したい視点です。

観察というキーワードでいうと、三枝さんは学生時代も観察をテーマにさまざまなことをしていたとか?

三枝:僕が大学時代所属していたのはフィールドワーク学、いわゆる社会学のゼミだったんです。そこでは「場のチカラ プロジェクト」といって、いろんな場所に出掛けて、その場所にいる人の立ち居振る舞いを見て、その「場」の在り方を自分なりに捉えて分析し、アウトプットしていくことをひたすら繰り返し、観察そのものの「しかた」を学ぶことをたくさん行っていました。

天野:観察そのものを学ぶというのは非常に興味深いですね。具体的にどういうアウトプットをしていたのでしょうか?

三枝:例えば、フィールドワークで訪れた町の人たちに向けたカレンダーをつくったりしていました。町に住む人の誕生日や、インタビューさせていただいたエピソードにまつわる記念日がプロットされた、パーソナル化されたカレンダーです。

自分があえてよそ者となることで、その町の良さ、人の良さを拾い上げることができたというか、自然と俯瞰してものを見る必要が出てくるので、そういったところで観察力・見る力が鍛えられたのかなと思います。

天野:僕自身の仕事も半分はユーザーの観察をすることで成り立っています。ウェブサービスやスマホアプリを使っている人々の、隠されたインサイトを見付け言語化するのがリサーチの本丸ですから。

答えはユーザーの中にあるが、でもそれをユーザー自身は知らない―だからこそ、その答えにたどり着くべく、いくつもの仮説をプロトタイプするのがミッションだと考えています。

次に注目すべきは、(AIによる)エクスペリエンスのパーソナライズ化

三枝:観察というキーワードで考えると、最近個人的に面白いと思っているのが「Voicy(ボイシー)」という音声メディアです。今後、「音声」という要素がどんどんソーシャルの場で使用されるようになれば、それがまた、新たな観察の対象になるのではないかと考えています。

天野:なるほど、テキストだと消えてしまう「感情」「言い回し」などのデータが、音声には乗っかってきますもんね。その意味でリッチなデータです。

三枝:そうですね。音声の観察から、新しいサービスやコミュニケーションが考えられるのではないかと思うと、とても観察欲をくすぐられます(笑)。スマートスピーカーのアプリケーションも当社では開発していますから。

天野:そういった新しいサービス、テクノロジーが出てきたとき、開発者の視点ではない、ユーザー視点の観察がすごく大事になってきます。例えば、テレビの使い方が分からない人はいないけれど、スマートスピーカーの使い方って実はまだ分かっていないかもしれない。

より正確に言えば、ユーザーの実践の中でそのような「使い方」は絶えず編み直され続けていく。新しいエクスペリエンスをもたらすテクノロジーをどうマーケティングに生かしていけるのか、まさにプランナーやリサーチャーにとって未開拓の領域ではないでしょうか。

三枝:新しいテクノロジーをつくって終わりではなく、新しいサービスだからこそデータの取り方や観察方法をきちんと考えなければならないと思います。

天野:新しいテクノロジーというところでいうと、ユーザーが体験するもの(=エクスペリエンス)がこれからテクノロジーの力でどんどん拡張していくという主題を扱った、電通アイソバーの2018年度のレポート“Augmented Humanity”(拡張人類)をとても興味深く拝読しました。三枝さんの注目ポイントを教えてください。

三枝:いくつかのキーワードがありましたが、“The Economy of Me”(私の経済学)が一番面白くて、今回の話に近いのではないかと思っています。これは、個人の好みや性格を反映したおすすめの製品や場所など、よりパーソナライズされたサービスを提供していくというコンセプトです。

例えば電通アイソバーが手掛けた案件で言うと、北海道の航空会社AIRDOで、LINEのビジネスコネクトを活用することで飛行機の航空券の予約状況や支払い状況を知らせたり、その人に合った北海道の観光情報が届けられるといったサービスを開発しました。

今、世に出ているものの多くは、現状ではまだまだプログラムによって返されていることを感じさせるような無機質なコミュニケーションが展開されていますが、今後はAdobe SenseiのようなAIなどのテクノロジーの力で、もっとパーソナライズされた、ホスピタリティーあるエクスペリエンスを提供できるようになると思います。

天野:僕自身も今後のユーザーエクスペリエンスを考える上で、AIによるパーソナライズ化された体験の提供という方向に可能性を感じています。それがスマートスピーカーとの音声コミュニケーションによって実現したり、メッセンジャーサービスのようなプラットフォーム上で提供されるようになったり。

その意味で、コミュニケーションはさらにOne to Oneのチャット的になっていくともいえるはずで、そういった意味での「カンバセーション」もこれからのエクスペリエンスを考える上で大きな意義を持つはずです。

貴重な対話の場を誠にありがとうございました!