例えば「PC用メガネ」のコンセプトをどのように設定すれば、次のイノベーションが起こりやすくなると思いますか?

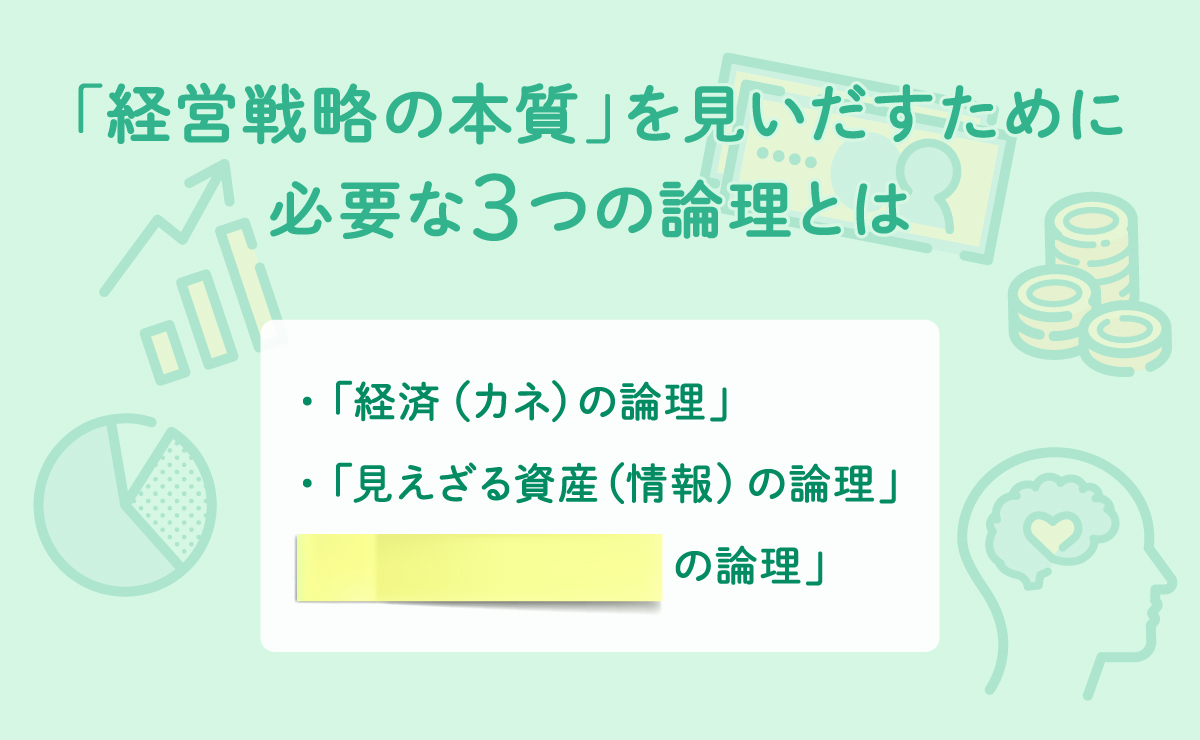

「ブルーライトをカットするメガネ」というスペックレベルで説明するのも決して間違いではありません。しかし、その視点が指し示す現実があまりに狭く、次のイノベーションを誘発するには弱いでしょう。

「目を守るメガネ」だと、どうでしょう?なるほど従来の常識的なメガネは、悪い視力を矯正する道具でした。そういった人々だけでなく、目が良い人々にも製品が売れそうな、市場が広がりそうな期待が感じられます。この視点が描く向こうに「花粉カットメガネ」や、乾燥から目を守る「ドライアイ対策メガネ」がひとつの塊として浮かび上がってくるのでしょう。

あるいは「最先端研究を活かしたメガネ」は如何ですか?詳しくは知りませんが、きっとPCなどから発せられるブルーライトの悪影響の発見は、眼科研究の成果です。そういったものを商品開発に生かしていこうという視点がハッキリすれば、チームはあらゆる分野の先端研究についてリサーチすることになるでしょう。

さらに一歩、ユーザ側の立場に立って「生活を豊かにするメガネ」とする手もあります。これも間違いではありませんが、この中には既存の視力矯正メガネも含まれるので、常識を覆す新しい視点にはなっていません。

「ブルーライトをカットするメガネ」、「目を守るメガネ」、「最先端研究を活かしたメガネ」「生活を豊かにするメガネ」。どれも「PC用メガネ」のある側面を切り取った視点であることに違いはありません。しかし「ブルーライトをカットするメガネ」は具体的すぎて、逆に「生活を豊かにするメガネ」は曖昧すぎて、コンセプトとしては弱いのです。

ぼくたちは「目を守るメガネ」や「最先端研究成果のメガネ」のような、抽象過ぎず、具体過ぎず、それを聞いただけで「常識」を乗り越えられる予感が生まれる言葉を、「手のひらにのるコンセプト」あるいは「手ざわりのあるコンセプト」といって大切にします。

PC用メガネの場合は、歴史的にその後起こった商品開発の流れを何となく知っているので、コンセプトの評価もしやすいのですが、コンセプトが生まれたばかりのとき、それが「適正なサイズ・レベル感」で切り取られているかどうか判断するのは、なかなか難しいものです。

マネージメント層には、コンセプトの言葉の中に未来を予感し、それを評価する技術が求められるのです。