2019年6月、Instagramは「ブランドコンテンツ広告」の提供開始を発表。これを機に、インフルエンサーを活用した広告配信は、ますます加速することが予測されます。

そこで今回は、フェイスブック ジャパンの中村淳一氏と、電通の平岡真吾氏が対談。電通の天野彬氏をモデレーターに、プラットフォーマーと広告会社、それぞれの立場から、近年インフルエンサーマーケティングで重要視されている「熱量」を生む方法について考察します。

左から電通・天野彬氏、フェイスブック ジャパン・中村淳一氏、電通・平岡真吾氏

時代はインフルエンサーの言葉を求めている

天野:本連載の第1回でも触れた「ブランドコンテンツ広告」は、インフルエンサーマーケティングへの対応を意識した追加仕様という見方もできると思います。まず、どのようなツールなのかをお話しいただけますか。

中村:これまでインフルエンサーのPR投稿は、そのインフルエンサーをフォローしているユーザーしか閲覧できず、企業は直接配信することができませんでした。「ブランドコンテンツ広告」は、インフルエンサーのPR投稿を、企業の広告としてフォロワー以外にも広く発信できるツールです。インフルエンサー・企業・ユーザー、それぞれにとってのメリットなどを慎重に検証し、2019年6月にリリースしました。

天野:とても画期的なツールですね。これまでのインフルエンサーマーケティングの課題のひとつに、「その投稿がスポンサーによって発信されたもの」なのかどうか分からない点が挙げられるかと思います。日本でも数年前にステルスマーケティングが問題になりましたね。

中村:情報の「透明性」に関しては、開発当初から当社で特に議論を繰り返しました。また、ブランドコンテンツ広告が、インフルエンサー・企業・ユーザーそれぞれにとって意義のあるものにするために、次の四つの基本原則を設定しました。

天野:企業としては、企業自身によるメッセージよりも、インフルエンサーが発信するメッセージの方が、ユーザーに与える影響が大きいと考えているのでしょうか。

中村:インフルエンサーは、クリエーターでもあるので、自分の世界観やコミュニケーションの仕方をきちんと持っています。インフルエンサーが自分の言葉で伝えれば伝えるほど、その人の良さが表れたメッセージとしてユーザーに伝わるので、より効果が高まるのだと考えています。ただ、インフルエンサーの言葉だけでは、企業の伝えたいことや意図を全て伝えきれない場合もあります。その場合は、企業が打ち出す広告を同時に配信することで補う必要があるでしょう。

平岡:商品やサービスによっても傾向が異なりますからね。インフルエンサーによるブランドコンテンツ広告と、企業側による広告配信のどちらの方が効果的なのか、またはどういう配分で実施するのが最適なのかを見極める必要があります。そのためにも、われわれは知見をためていかなくてはなりません。

中村:知見をためるために、広告会社の役割は今後ますます重要になってくると思います。マーケティングにはたくさんの仮説があって、企業で全てを検証することには限界があります。さらに、ユーザーに受け入れられる価値観もすぐ変化してしまいますから。広告会社が持つスケールやスピード感は、一層求められるでしょうね。

商品・サービスへの「熱量」は波及する

天野:平岡さんは、インフルエンサーと一緒に数々の案件を担当していますが、広告会社の役割について、どう考えていますか。

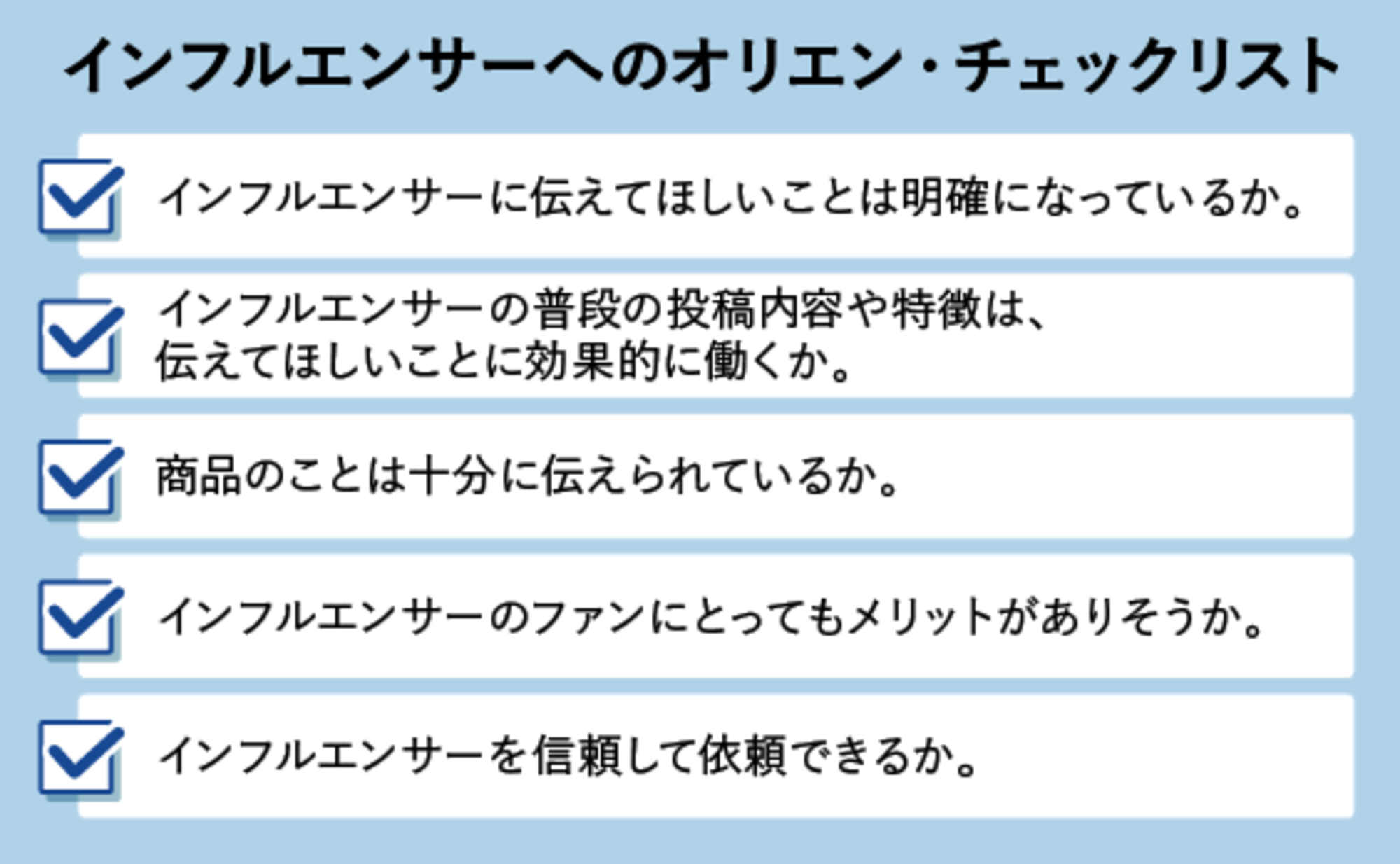

平岡:インフルエンサーの持つ世界観と企業側の伝えたいこと、社会の機運をマッチングし、どういう投稿文脈・クリエーティブにするとより良い効果を出せるかをプランニングする。これが広告会社の主な役割だと考えています。

中村:インフルエンサーと企業の考えをマッチングすることは、非常に重要だと私も思います。なぜなら、インフルエンサーの伝えたいメッセージと、企業側の伝えたいメッセージは、以下の図のように重なっている部分があるからです。これが企業側に寄り過ぎるとフォロワーは嫌がるでしょうし、インフルエンサー側に偏ると企業にとっては不十分な内容になってしまう。バランスのいいメッセージにするために、すり合わせのプロセスは欠かせません。

平岡:インフルエンサーの志向性と、そのインフルエンサーのフォロワーにまで目を向けることが必要ですよね。近年ではインフルエンサーの価値観も変わり、「その商品・サービスが自分と合っているか」だけではなく、「それをPRすることは、自分のフォロワーのためになるか」というフォロワーファーストなインフルエンサーも登場してきていることは第2回でも言及しました。

中村:今回のインフルエンサーへのデプスインタビューでは、そういった考えの方がほとんどでしたね。特に、ゆうこすさんの話が非常に印象に残っています。

インフルエンサーにその商品・サービスに対する熱量(=熱意・愛着)を持ってもらうためには、まず企業側がインフルエンサーに対して熱量をもって話してほしい。その熱量がインフルエンサーに伝わると、さらにその投稿を見たユーザーにも熱量が伝播していく。(ゆうこすさん)

非常に興味深い考え方ですよね。

平岡:インフルエンサーに全てを任せっきりにする企業や広告会社もある中、

オリエンテーションの場に呼んでもらった方が、その企業の商品・サービスに対する愛着やモチベーションが増します。お手紙をもらったりしたときは、案件に対するご担当者の思いがしっかり伝わり、さらにいいパフォーマンスを出してあげたいと強く思います。(ゆうこすさん)

と言われていたのも印象的でした。

中村:インフルエンサーの方を「メディアの枠」として捉えてはダメなのだと思います。インフルエンサーと企業が、アイデアを一緒につくっていきながら、ビジネスを回していく。そんな形にできたら面白いですね。

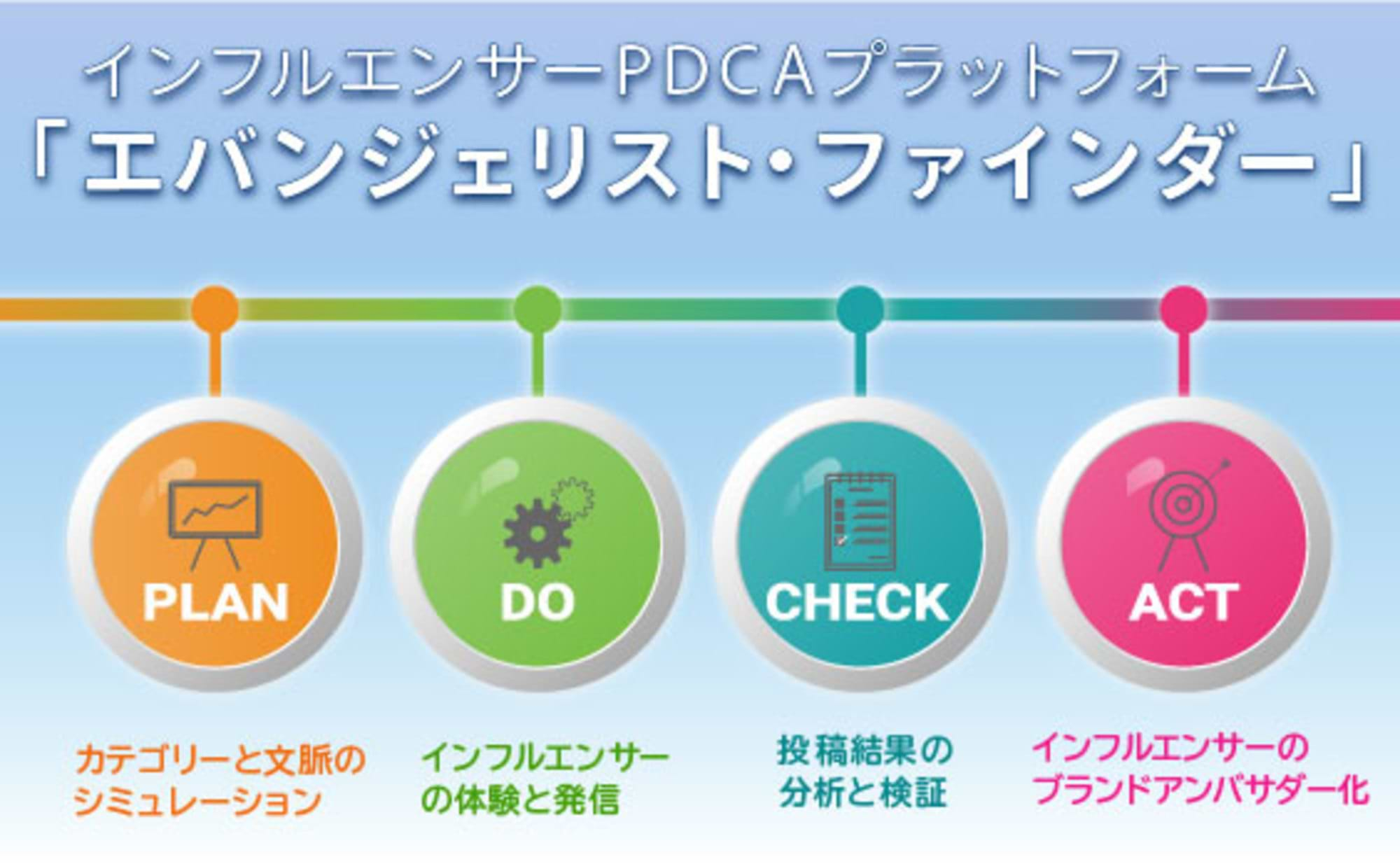

天野:企業がインフルエンサーと関わる時に、「熱量」はひとつのキーワードになってくると思います。平岡さんはインフルエンサーのPDCA運用ソリューション「エバンジェリスト・ファインダー」の開発・運用にも携わっていると思いますが、「熱量」に関する取り組みについて聞かせてください。

平岡:今お話ししたように、依頼主がインフルエンサーに寄り添っていくことで、インフルエンサーの商品やサービスに対する熱量は高まっていく傾向にあります。また、インフルエンサーの熱量が高まると、そのフォロワーの商品やサービスに対する好意度や購入意向度も高まると考えられます。

そこで電通は、①熱量を定期的に計測しながら、②その熱量や商品・サービスとの相性がフォロワーにどのような影響を与え、③商品・サービスにどう寄与したかを確認していくスキームを開発しました。さらに、そのフォロワーの反応をインフルエンサーにフィードバックして、インフルエンサー自身にも気づきを与えることで熱量をさらに引き上げていく好循環サイクル「熱量サイクル」(※)をソリューション化しました。

平岡:「熱量サイクル」と名付けた理由は、フォロワーにどういう影響を与えたかをインフルエンサーにフィードバックすることで、インフルエンサーの熱量はさらに増し、好循環が生まれるのではないかと考えたからです。実際にゆうこすさんも、

自身の投稿に対するファンの反応から学ぶことも多く、それを次のアクションに生かしたりすることがある。(ゆうこすさん)

とコメントされていました。

※熱量サイクル:インフルエンサー投稿の効果を、リーチやエンゲージメントだけではなく、その先の、商品・サービスへの好意や購買意向などへの影響を測ることを目的とした、Evangelist Score(熱量)、Affinity(商材との相性)、Brand Lift(ファンのブランドリフト)の3要素を統合した評価モデル。

インフルエンサー・企業・広告会社が、ビジネスを共創する時代へ

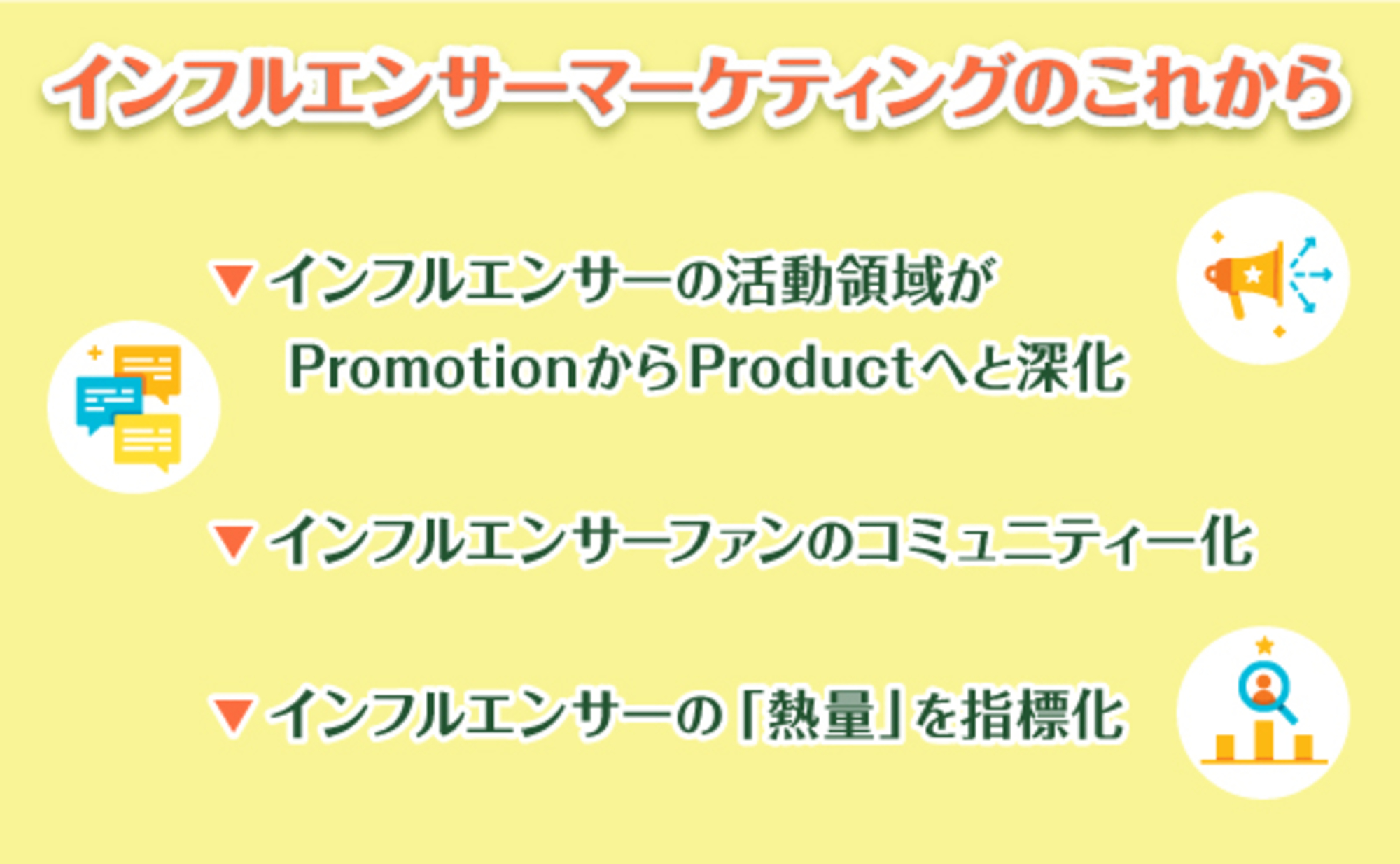

天野:「熱量サイクル」には、インフルエンサー自身も意識を高く持つための効果があるということですね。今のお話を受けて、これからのインフルエンサーマーケティングについて、お二人にヒントを頂ければと思います。

平岡:昨今すごく感じるのは、インフルエンサーを中心に熱量の高いコミュニティーがどんどん生まれていることです。今回の調査でも星玲奈さんが、希望者を招いて、美容室などのリアルな場でヘアアレンジのセミナーをいつかやりたいとおっしゃっていました。リアル・バーチャルにかかわらず、インフルエンサーとフォロワーの間に深い関係が築かれた時に、小単位のコミュニティー、つまり「小さな商圏」がどんどん生まれていくでしょう。こうしたコミュニティーをサポートしていくことも、企業の取り組むべき一手になるかもしれません。

天野:アメリカでは、これまで企業やブランドの公式アカウントだけが利用可能だった「ショッピング機能」を、インフルエンサーからも直接購入できるようになったというニュースも拝見しました。

中村:そうした機能は、いずれ日本でも着手することになると思います。インフルエンサー・企業・ユーザーの三者間のバランスを大切に、それぞれのニーズを把握しながら、三者から「いいね」と思ってもらえるようなプラットフォームにしていきたいですね。

平岡:「D2C」(Direct To Consumer)や「DNVB」(Digital Native Vertical Brand/デジタルネイティブを起点に生まれたデジタル直販ブランド)ブームの波は日本にも来だしています。そのとき、インフルエンサーの役割は今後ますます広がっていくことでしょう。商品・サービスに対するファン化から購入までをインフルエンサーが担うようになる時代も近いと思います。

中村:そうなると、より「熱量」をいかに伝えるかが大事になると思います。どのような業界でも、まず企業が自分たちの商品・サービスを信じて熱量を持つ。それをインフルエンサーがうまく広げることで、最終的に一つのモデルができていくのではないでしょうか。

平岡:インフルエンサーはビジネスパートナーとして捉えた方がよいのかもしれませんね。そしてインフルエンサー、企業、広告会社が一丸となってビジネスをつくっていく。こうした「共創」の関係は、今後企業がビジネスをスケールさせるためにも、重要なポイントになるでしょう。