共創によるイノベーション文化を、大企業や組織にいかにして生み出すか?今回は、パナソニックのアプライアンス社からイノベーション事業組織を立ち上げた、Game Changer Catapult(ゲームチェンジャー・カタパルト)代表の深田昌則氏に話を聞きました。

左から電通の小西圭介氏、ゲームチェンジャー・カタパルト代表の深田昌則氏

イノベーションを生み出す “エッジ”をつくる

小西:深田さんが2016年に立ち上げて代表を務めている、Game Changer Catapult(ゲームチェンジャー・カタパルト)は、「パナソニック」という大企業の看板をあえて外して新規事業に取り組む、非常にユニークで先駆的な組織ブランディングの取り組みですね。最初に、その思想や経緯を教えていただけますか。

深田:パナソニックは電機メーカーとして安定したビジネスを100年行ってきましたが、現在は技術や商品、製造プロセス、そして消費者もドラスティックに変わっている時代です。シェア・エコノミーなど、「事業の前提がどんどん変わっているときにどうすべきか」を、ゼロックスのパロアルト研究所の元所長ジョン・シーリー・ブラウン氏(※1)と議論しました。

「20世紀型の企業活動と21世紀型の企業活動は違っていて、21世紀型は、学習能力を前提にどんどん自分を変えていく必要がある」と、彼は述べました。アマゾンやグーグルが事業ドメインを絶えず広げて変化させているように、パナソニックも101年目からは「電機メーカーはやめます」というぐらいの勢いがないとダメだと感じました。

そして変化というのは本社やコアの事業で起こるのではなくて、常に事業部門などの“エッジ”で起こります。つまり破壊的イノベーションや新規事業を生み出すには、いかに変化を生み出すエッジをつくるかなんです。

パナソニックには、生活家電や空間設備商品などを提供する社内カンパニーである「アプライアンス社」があります。2015年に、「10年後のアプライアンス社はどうあるべきかを議論しなさい」と、当時の社長に言われました。その答えとして、パナソニックは「暮らしのサービス産業をリードする」会社になりたいと提案しました。普通は答申したら終わりですが、「実際にそれをやってみろ」と言われて、予算も付けてもらいました。

小西:そしてエッジとして、アプライアンス社からゲームチェンジャー・カタパルト(以下、カタパルト)という組織を立ち上げたわけですね。大企業の新規事業部門という位置付けではなく、独自のカルチャーや意思決定プロセス、オープンイノベーション発想など、全く異なる組織体を機能させるために。

深田:まさに組織ブランディングとして、従来の大企業の枠を出て仕事をするために名前をつくりました。外部の方にカタパルトと仕事がしたいとか、関わりたいと言ってもらえるように明確に旗を上げてロゴも作った。

カタパルトの赤いブランドカラーから、われわれは「赤パナ」と言われることもあります(笑)。パナソニックの青いコーポレートカラーとは、あえて対照的にしました。要はパナソニックがお客さまに約束していることと、破壊的イノベーションで全く新しい価値を提案することには若干ズレがあります。だからそれを外で実現する。最終的にパナソニックにジョインしてもいいし、しなくてもいい。

小西:確かに名前もロゴもエッジが効いていますね。大企業の中で新規事業部門をつくっても、組織文化や責任、リスク志向の低さなどでなかなかうまくいかないケースが多いと感じます。カタパルトは、ベンチャー型事業体のモデルとして、多くの大企業にとって学ぶべき点があるように思います。

カタパルトの組織ブランドならではの存在意義、取り組み領域をどのように定義していますか。

深田:われわれのミッションは、未来の「カデン」をカタチにすることです。この「カデン」というのは電化製品だけではなく、モノからコトへのシフトや、サービス事業、コンテンツ事業による価値提供も含めた幅広い概念のこと。なかなか理解されにくいのですが、その実験場のような場にしようとしています。

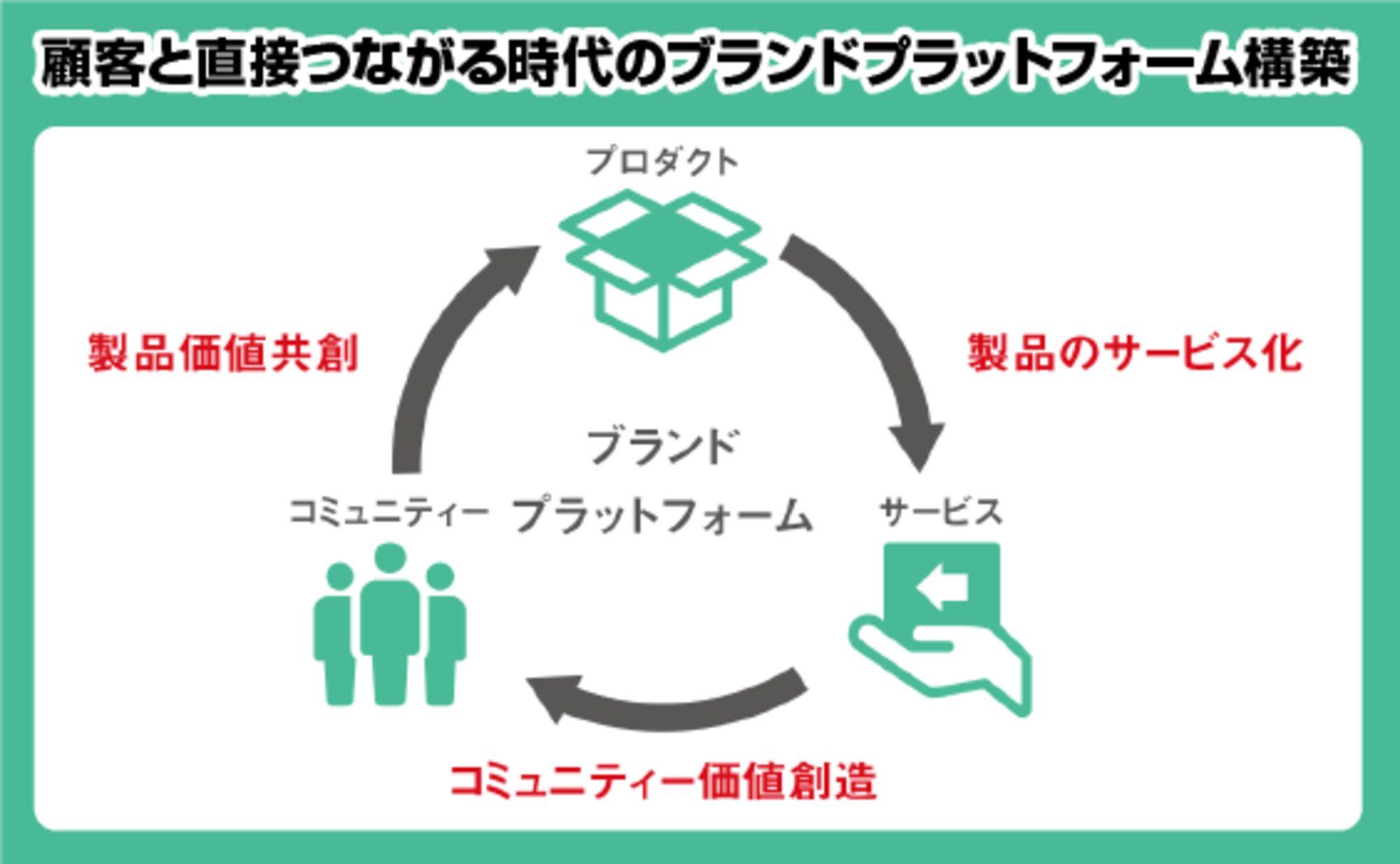

パナソニックは売上8兆円規模の会社で、ほとんどがハードウエアの事業ですが、これから全ての企業はサービス業になっていくはずです。サービス・ドミナント・ロジック(※2)的な発想ですね。カタパルトは企業内のアクセラレーター的な存在として、この発想から事業を生み出していきます。

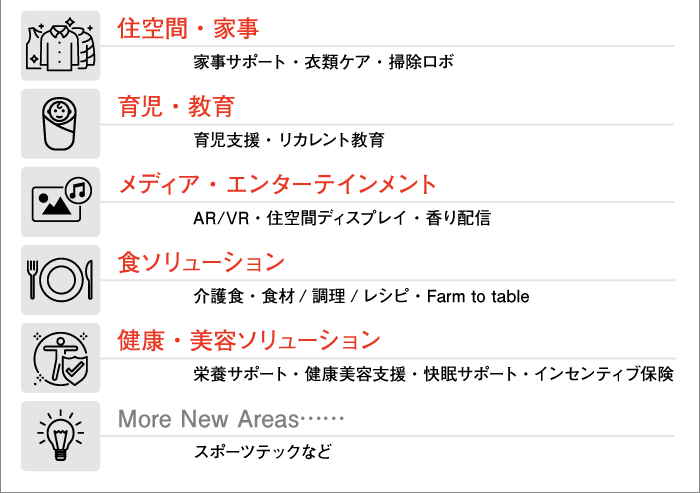

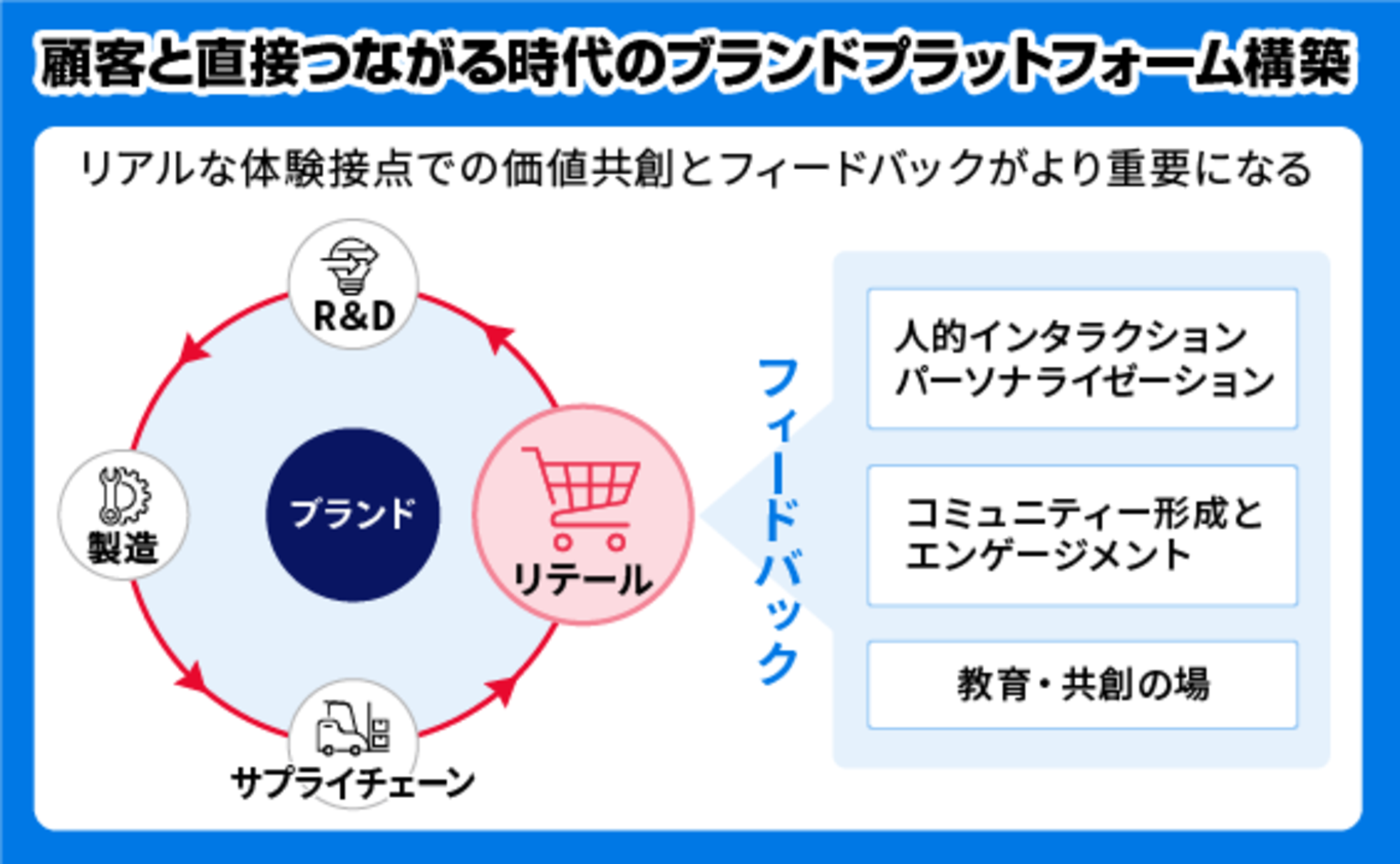

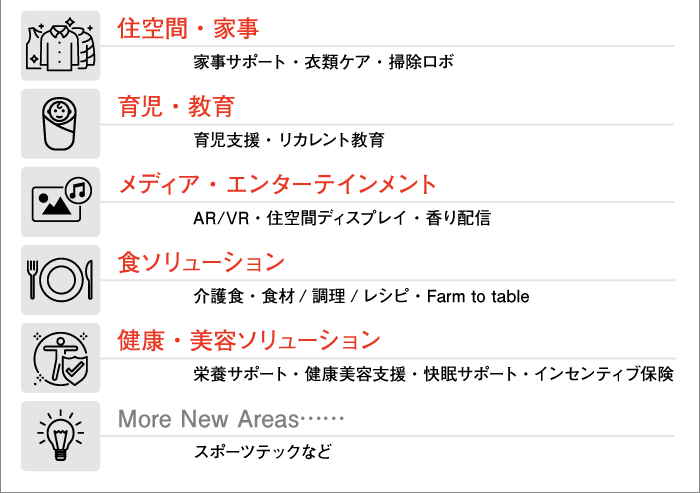

風土改革だけでなく、新規事業を生み出して実際にアクションする。具体的には、家電の領域から図1のような「住空間・家事」「育児・教育」「メディア・エンターテインメント」などへ、社会課題解決やお客さまの共感・エンゲージメントを生み出すサービスやソリューションの価値を拡張していくイメージです。

また、われわれのカルチャーとして、“Unlearn”(既成観念を捨てる)と“Hack”(新しい価値を実現する)を掲げています。過去の成功体験にとらわれないことが大事で、先輩から学んできた仕事のやり方みたいなものがもはや全く通用しないという前提に立っていったん忘れる。そして社内の殻から出て、柔軟に学び続けて、とにかく具体的なカタチにして、ビジネスに反映することが大事、と考えているためです。

さよなら「コーポレートブランド経営」

小西:まさにお話を聞いていて思ったのですが、私自身、20年以上にわたって100社近くの企業のブランドづくりをお手伝いしてきた中で、近年大きな反省を感じている点があります。それは大企業のブランド=「のれん」が、今やイノベーションを阻害する要因になってしまっているということです。

1990~2000年代から、日本でもコーポレートブランディングが大きな注目を浴びました。その背景には大きく、①企業のグローバル化や、創業者などのカリスマ経営からブランド経営体制への転換、②事業多角化とM&A・グループ経営拡大による求心力の強化、③時価総額経営とも呼ばれた、無形資産(ブランドなど)の価値への注目がありました(図2)。

その時のブランディングの目的というのは、特に日本の大企業にとって組織の求心力やガバナンスを強化し、築いた無形資産を可視化する、ある種オペレーションの効率化や、「守り」の手段として受け入れられることが多かったのではないか、と。それが時代の変化で「のれん」が重しになってすらいる。

深田:大企業のブランドがイノベーションにネガティブに働く可能性があるとしたら、その「守り」の部分ですね。従来から変わろうとしているのに確立したブランドが強過ぎて、品質や安心、信頼といった従来の価値観を象徴してしまっている。だから新しいことをできなくて当然で、新しいことをするのに過去の価値観が強いものを変えようとすると、そこにひも付いている既存事業では逆にミスマッチが起こる。

小西:2010年代以降には、デジタルによる破壊的なイノベーションがあらゆる業種の事業環境変化を加速して、イノベーションとサービス化の業態転換が、大企業が生き残るための最大の課題になってきました。むしろ変化を生み出すエッジの遠心力が大事になってきたわけです。

(リ・)ブランディングは本来組織の事業転換を加速する戦略でもあるのですが、従来のコーポレートブランド経営=「のれん」が、時として変化のスピードを減速する慣性のようになっている。カリスマ経営からブランド経営に移行したはずが、今や海外投資家の多くが、日本はオーナー企業でないと大胆な事業革新を起こせないのであまり投資したくないと考えるほどです。事業多角化の結果、エッジの効かない、耳当たりのいい最大公約数のコーポレートスローガンをつくるのも典型的なケースのひとつです。

深田:コングロマリット・ディスカウント(※3)と言われるのもそうですね。確かに日本企業の場合は調整型のサラリーマン経営者が多いので、社内や株主の反発を覚悟の上でビジョナリーな発想によって自社で事業転換するアプローチは、なかなか実現できないですね。

ナイキのような企業でさえも、かつてブランドのイメージを大きく変えたFuelBand(※4)を自社でつくれなかったように、自社だけでは「靴屋」としての靴のイノベーションしか考えられなかったわけです。メッセージではなく、全く新しい発想でアイデアを具現化して、成功して初めてシフトできました。

小西:さらにワークスタイルや価値観の変化や多様化もあり、企業から個人への価値創造のシフトが進み、従来のような単一の企業の価値観に忠誠を誓う発想が時代遅れになっています。

もう一つ、ビジネスでも社会的な課題解決を通じた市場創造がより重要になる中で、特定の企業や組織の枠組みを超えた、個人主体のリーダーシップによる「価値共創」こそが、今日的なブランディングの焦点になっていると感じます。

誤解を恐れず言えば、今こそ従来の日本的な発想の「コーポレートブランド経営」から進化すべき時期に来ているのではないでしょうか。

※後編に続く

※1 ジョン・シーリー・ブラウン氏:カリフォルニア大学アーバイン校助教授などを経て、1978年ゼロックスに入社。90年から同社パロアルト研究所所長。のちデトロイト・センター・フォー・エッジ共同代表。さまざまな企業の顧問を務める。共著に『なぜITは社会を変えないのか』『「PULL」の哲学』など。

↑本文へ

※2 サービス・ドミナント・ロジック:事業や製品販売といった経済活動をすべて「サービス」として捉え、企業は顧客と共に価値を創造していくという「価値共創」の視点からマーケティングを組み立てる考え方のこと。2004年にマーケティング研究者であるロバート・F・ラッシュ氏とステファン・L・バーゴ氏によって提唱された。

↑本文へ

※3 コングロマリット・ディスカウント:多角化、M&Aなどで多くの事業を抱える巨大な複合企業が経営資源の共有や事業シナジーを十分生み出せず、その(株主)価値が各事業の価値の合計よりも小さく評価されている状態のことを指す。

↑本文へ

※4 FuelBand:ナイキが2012年から発売した、日常のあらゆる動きを数値化・記録できるリストバンド。ウエアラブルデバイスの先駆的な提案として、同社の革新的なブランドイメージを大きく高めた。

↑本文へ