「原点回帰」その本質とは何か?

「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく本連載。第6回は、大阪で創業78年、ガラス製造を営むOMG(オーエムジー)という会社の波乱万丈、積極果敢、そのユニークな経営に迫ります。

OMG(オーエムジー)という社名の原点は、「大阪眼鏡硝子」にある。1942年に大阪で創業した、メガネレンズ用ガラスの製造会社だ。大阪は、メガネレンズ発祥の地といわれている。幕末の1850年頃、現在の生野区の辺りでフレームを含めて国産初となるメガネの製造が始まった。ここまでは、歴史物語としてとてもいい話。でも、そもそもガラスというものに、現代人は正直、そんなに興味を持っていない。でも、想像してみてください。障子や襖で仕立てられていた日本家屋に、初めてガラスが持ち込まれたときの衝撃を。キラキラと輝くガラス製のグラスでワインを飲むときのとてつもない贅沢感を。そんな感情を思い出させてくれる大阪の小さな会社の挑戦に、今回は迫ってみたいと思います。

今回話を伺ったのは、私の中高の同級生でもあるオーエムジー常務の堤友厚氏。大学に進学して以降は、疎遠だった。ところが、数年前にふとしたきっかけで親交が復活し、彼のプロジェクトを手伝うことに。ガラス、メガネ、そして電通。なにがどう結びつくのか分からないこの「三題噺」が成立したとき、ああ、この仕事をしていてよかったな、としみじみ思った。

でも、よかった、と過去形で語るのは早いと思う。堤氏の挑戦は、まだ始まったばかりだ。読者の皆さまには、たかがサングラスという「色眼鏡」をぜひ外して、この記事をお読みいただきたい。今まで見えていなかった色が、きっと見えてくるはずだから。

文責:電通 CDC 中川真仁

プラスチックの猛威、という試練

「そもそも僕は、法律家になりたかったんです」と、堤氏は言う。法学部を卒業したのち、数回、司法試験を受けるも挫折。本人いわく「仕方なく」金属加工の会社の現場で働き、28歳のときに家業を継ぐことになった。まあ、これはこれでいいだろう。なにしろ歴史ある会社だし、実績もある。と考えていたところ、リーマンショックに襲われた。

従業員が、次々と辞めていく。ただでさえ、プラスチックレンズへの転換が進むメガネ業界。かつてはガラスが常識だったメガネのレンズに、1980年代、軽くて安いプラスチックなるものが参入してきた。黒船来航の衝撃である。「メガネ=ガラス」という常識は、今の若い世代にはまったく理解されないと思うんです、という堤氏の指摘に、確かにそうだ、と思った。

誤って踏んづけようが、その上に座ろうが、結構なんともない。価格だって、安いものはとても安く、たいした思い入れはない。それが、メガネに対する今の認識ではないか。歴史あるレンズ用ガラスメーカーとしては、まさに存亡の危機ともいえる状況だった。

もはや「メガネ屋」であってはならない

大阪眼鏡硝子という創業以来の社名が表していた、メガネ=ガラスという常識がふっ飛んだ。そこで会社は、大きく舵を切る。ガラスの新たな市場価値を探り始めたのだ。医療機器に使われるフィルター、飛行場の誘導灯、カメラレンズ、クルマのフロントガラス……。「旭日章みたいな勲章、あるでしょう。ああいうものにもガラスが使われているんですよ」と堤氏。ガラスが必要とされる分野は、まだまだ無限にある。そこで一度、大阪眼鏡硝子は、メガネを捨てた。そして社名をオーエムジー株式会社に。メガネガラスから光学メーカーへの転身。そこに飛躍の第一歩があった。

どの業界にも、同じような話はある。絶対に揺らがない市場、と思っていたものがある日、とんでもない新技術の出現や時代の変化によって、根底から覆ることが。そのとき企業はどうあるべきか。堤氏は言う。「大切なことは、自分たちが持っている技術とは、いったい何なのか?自分たちが磨いてきたものは、いったい何だったのか?そのことに、今一度向き合うことだと思うんです」

ブランドを思うとき、人は「原点」に戻る

堤氏が、実家の稼業に入ったのは、まさにそんなときだった。「正直なところ、大阪の町工場のガラス屋を継ぐ、みたいなことには抵抗があったんですよ」と堤氏は言う。ガラス製品全般を扱う光学メーカーとして活路を見いだしつつあったオーエムジー。でも、「ものづくりの醍醐味は、やっぱりエンドユーザーにダイレクトに届くもの、なんですよね」と堤氏。ガラスの魅力を伝えるために、京都のお香屋さんと組んで「お香立て」をつくったりもした。「おかげさまで、いい評価は頂けたんです。でも、僕がやっていることはその評価の一部、つまり、部品をつくっているだけなのかもしれない、ということに気づいちゃったんですよね」。そこから、堤氏のチャレンジが始まった。

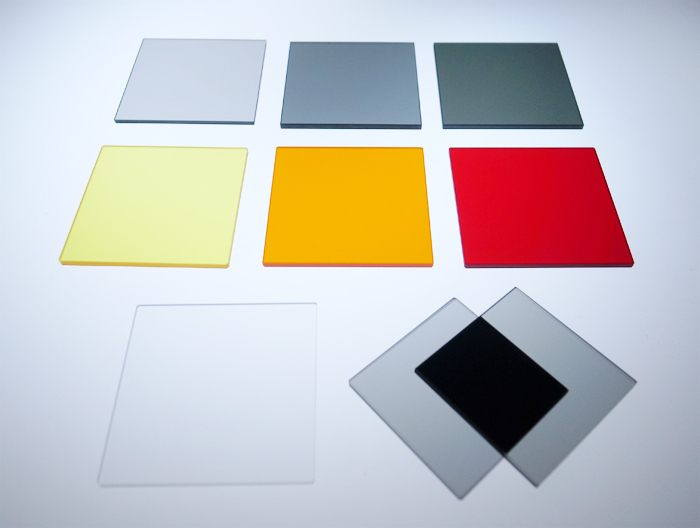

ガラスの魅力って、なんだろう?

堤氏は言う。ガラスの魅力とは、質感、耐久性、透明度。この3点に集約される、と。高級食器の質感、あれはプラスチックでは到底得られない。耐久性、これも追随を許さない。江戸時代につくられたガラス製品でも、今なお、その光は色あせることはない。透明度も他の素材とは一線を画す。しかも、配合する金属の量などを調整することで波長を自在にコントロールできる。鉄を混ぜれば、赤っぽい色合いになる。紫外線に近い青を排除すれば、鮮やかな緑をつくり出せる。「ガラスって、素晴らしい。そんな原点に立ち返ったときに、そうだ、うちはメガネ屋だったんだ、とふと思ったんですよ」

サングラスだ!と思い立った堤氏は、表参道のセレクトショップや大手アパレルメーカーなどに、次々と売り込みに行く。デザインが全て、といってもいいシティー向けサングラス。そこに、あえて、高機能なレンズを入れる。その切り口が受けた。サングラスは、まぶしさや紫外線をカットするための機能商品か、いわゆる“おしゃれアイテム”か、どちらか。そこに風穴を開けようというオーエムジーのチャレンジに、最先端のショップが、こぞって共感したのだ。

大事なことは規模でなく、事業の質だと思う

「古いものほど、かえって新しいと思うんですよね」と、インタビューの間、堤氏は繰り返し主張した。オーエムジーの社員数は、現在19人。だからこそ「事業の規模よりも、品質を大事にしている」「そしてその品質は、世界にも通用するものだと思う」ということも。

長年培ってきた技術への揺るぎない自信、ガラスがこの世からなくなることは絶対にないという信念、プライド。その先に広がる、新たな世界。「サングラスだ、と思いついてから商品化するまでに、1年ほどかかってしまいました」と堤氏は言う。たったの1年。そのスピード感に圧倒される。

オーエムジーにとって、サングラス事業は収益の2割程度だという。屋台骨はあくまでBtoB向けのガラス製造。でも、その2割のPR効果は、計り知れない。「技術力、発想力、そして、PR力」この三つがそろってこそ、時代を変えていけるのだということに、改めて気づかされた。

オーエムジーのホームページは、こちら。

THINGLASSのホームページは、こちら。

「オリジナリティー」を持つ“元気な会社”のヒミツを、電通「カンパニーデザイン」チームが探りにゆく連載のシーズン2。第6回は、大阪でガラス製造を展開する「OMG(オーエムジー)」をご紹介しました。

season1の連載は、こちら。

「カンパニーデザイン」プロジェクトサイトは、こちら。

【編集後記】

インタビューの終わりに、こんなことを堤氏に尋ねてみた。「そもそも、メガネの、サングラスの魅力って何だと思われますか?」と。

帽子、マスク、マフラー、ネクタイ……人が身に着けるものは、本来すべて「機能」から始まる。メガネやサングラスにしてもそうだ。モノをよく見たい、まぶしい光を遮りたい。でも、例えばサングラスは、数々の有名タレントのトレードマークになっている。メガネ女子にときめいてしまう男性も多い。こんなアイテムは、他にはない。

堤氏の答えは、極めてシンプルだった。「メガネ、特にサングラスは、キャラクターを変えられるアイテムなんじゃないですかね?」。トレードマークとしてのサングラスではなく、違う自分に変身できるアイテム。そう考えると、サングラス市場には無限の可能性がある。プロダクトの質にはとことんこだわる一方で、それと同じくらいデザインにもこだわる。機能や質プラスアルファの魅力を常に模索することで、堤氏はガラスの持つポテンシャルを引き出そうとしている。

インタビューの中で堤氏は、アパレル業界の話をしきりに引き合いに出していた。流行だったり、今日はこの気分の服、といった意識だったり。それによって、生活や街が華やぐ。市場が活性化していく。「サングラスには、そんな可能性がまだまだあると思うんですよ」。そう語る堤氏に、「固定概念から脱却すること」の大切さを教えられた。

根っこにあるのは、突飛なアイデアではない。長年培ってきた技術を、時代に合わせてどう生かしていくか、ということだ。

この記事は参考になりましたか?

著者

中川 真仁

株式会社 電通

BXCC

クリエーティブディレクター

広告会社、スタートアップなどを経て2016年電通入社。コピーライター/CMプランナーが出自ですが、映像、PR、webプロモーション、イベントや出版、事業開発サポートなど担当領域は様々。受賞歴はいろいろ。また漫才コンビ「ハコグミ」として活動中。