「見方」を変えれば、「味方」が見えてくる

次の時代を創るリーダーが、真のイノベーションを起こすための“共創の場”を提供する「WASEDA NEO」と、電通のニュースサイト「ウェブ電通報」が連携し、電通のクリエイターらを講師にした、社会人向けのオンライン講座「ウェブ電通報×WASEDA NEO 連携講座シリーズ」。今回の講師は、電通のシニア・マーケティング・プランナー・三澤茂太氏です。(2021年3月8日に行われたウェビナーの内容を再編集してお届けします)

まずは簡単に、私のプロフィールから紹介させてください。という、セミナーではお決まりの段取りから三澤氏の講義は始まった。二十代の若さでMBAを取得後、様々な企業のコンサル業務に従事。その後、システム開発のプログラミングに携わり……といった経歴が並ぶのだろう、との予想に反して三澤氏から出た言葉は、意外なものだった。「実は私、元々はチラシを作っていたんです」。

そうした経歴をもつ三澤氏が、最先端のビジネスモデルとされるDXについて語るという。いやが応でも、興味をかき立てられるではないか。

「チラシ」のプロが、なぜ「DX」のプロに?

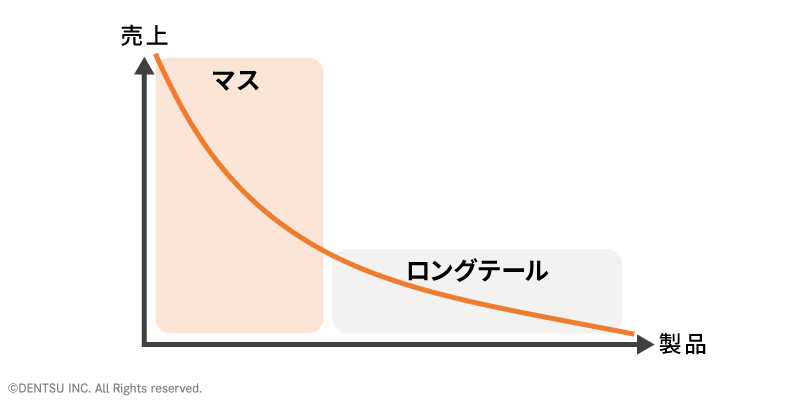

そんな三澤氏が示したのは、以下のようなシンプルな図だった。縦軸には「売上げ」が、横軸には「製品(の数)」。そこに「マス」と「ロングテール」の文字がマッピングされている。この「ロングテール」の部分にプロットされるのが、チラシであり、デジタルなのだ、と三澤氏は言う。

「ロングテール」とは、一体どういうことなのか。端的に言うなら「複数の商品やサービスを、複数のメッセージの下で、多様な価値観を持つ顧客のもとへ届ける」ということだ。

デジタルのイメージといえば、「欲しい情報を、スマートに検索。指先でぽちっとすれば、すぐにでも望んだものが手元に届く」といったものだ。でも、それはあくまで情報の「受け手」である生活者の立場でのこと。対して「送り手」がやっていることは、ようするにチラシを作り、それを配布することと、本質的にはなんら変わる点はない。

なるほど、DXとはつまり、「紙」というアナログなメディアが「デジタル」に置き換わった、というだけのことなのね。そんな受講者の心理を見抜くかのように、三澤氏は淡々と話を前に進めていく。「でも、DXというものの本質は、既存のシステムをデジタルへ置き換えること、だけではないのです」。

DXとは、あくまで「目的」を達成するための「手段」

DXとは、言うまでもなく「デジタルトランスフォーメーション」のことで、職場を取り巻く環境をデジタルに移行させる、というものだ。わかりやすいイメージでいうと、職場に積まれた大量の書類をデジタルデータで保存し、共有する。会議室に集まるのではなく、リモートでのコミュニケーションをはかる。そんなところではないか。そうしたスマートな職場環境を実現するために、あらゆる企業がいま、デジタルへの変革を急いでいる。「でも、それはあくまで手段をデジタルに移行させましょう、ということであって、その先にある本当の目的は、ビジネスそのものをトランスフォーメーション(変革)しましょう、ということなんです」。

では、この時代の企業は、なにを「目的」とすべきなのか。おカネ「だけ」ではない、ということは、誰もが薄々気付き始めていることだ。全ては、おカネのために。それが、いままでのビジネスだったと、あえて定義するならば、これからのビジネスはどうあるべきなのか。その「目的」として、いったいなにを設定すればいいのだろうか。

三澤氏の説明は、こうだ。例えばクルマであれば、「お客様のカーライフそのものを演出し、支えるコンシェルジュのような存在になる」という目標を掲げる。例えばヨガウェアを製造販売しているメーカーであれば、「ヨガという行為を愛する人たちのコミュニティを、メーカー発信で創造すること」という目標を設定する。そこから「逆算」することで、商品のあり方、サービスのあり方、システムのあり方、人材やデータの扱い方、果ては組織や業務のあり方、といったものが見えてくる。その目的を達成するためのツール(手段)がデジタルなのだと考えれば、ものすごくシンプルな話ではないでしょうか、と。

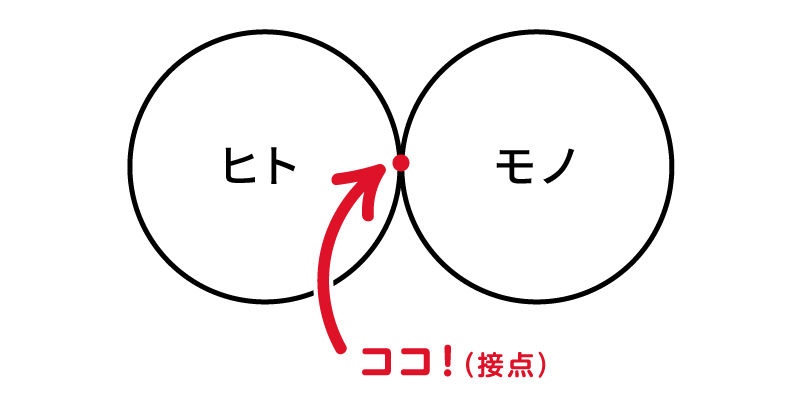

体験のドラマは、「接点」で起こる。「接点」から「接面」へ広がっていく

「モノ消費」から「コト消費」へと時代が変わる中、なにより重要とされるのが「体験」というキーワードだ。企業サイドは、「お客様にこんな体験を提供してはどうか」「あんな体験はどうだろうか」と知恵を絞る。いうなれば、体験アイデアの「百本ノック」あるいは「下手な鉄砲、数打ちゃ当る」状態だ。でも、それではいかにも効率が悪い。

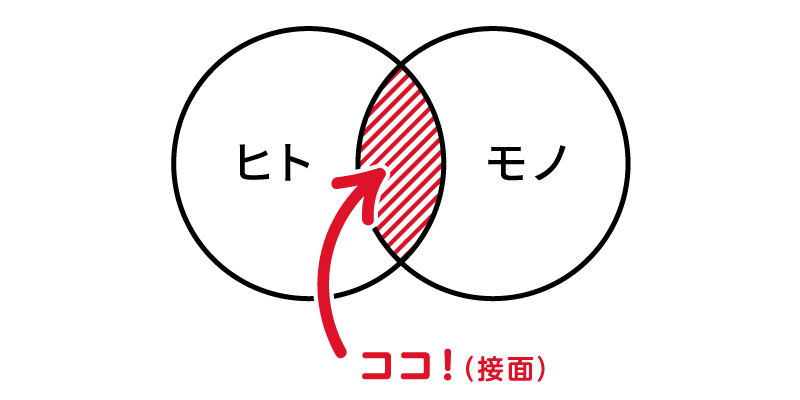

そうした中で三澤氏が常に注視しているのは、体験を生むための「接点」だという。人と人、人と企業、人とモノ、人とサービス……その接点を増やせば、おのずとそこに「ドラマ」が生まれる。そのドラマが「お客さまとの価値ある共通体験」をつくり出していく、ということだ。

なるほど。デジタルを使えば、その「点」の数を飛躍的に増やせる。手配りしていたチラシと比べて、それこそ桁違いの数に。そう早合点した筆者に向けて、三澤氏は説明を続けた。「その点が、面になったとしたら、これはすごいことだと思いませんか? 接点をつくるのではなく、接面をつくる。それこそが、デジタルの真骨頂だと、私は考えています」。

お客様の声は、「聞く」よりもまず「見る」

お客様との共通体験を生み、育てていくための「接面」が出来上がると、ビジネスはどう変わっていくのか。三澤氏の講義も、いよいよ大詰めへと近づいていく。「データの可視化(の重要性)ということを、昨今、よく耳にされると思うのですが、その言葉の意味することとは、お客様の声を『見る』、あるいは、『見ることができる状態にする』ということだと、私は思うんです」。

従来のマーケットイン型と呼ばれるビジネスモデルの基本は、お客様の声を、聞いて、聞いて、聞きまくって、そこにブレークスルーのヒントを得る、というものだったと思う。対して「お客様の声(本音)を見る」あるいは「お客様の声を可視化してみせる」ということが出来るのであれば、これは「ビジネスの革命」といっていいのではないか。

「お客様の声を聞いて、飲み込んで、すぐに終わりにしてしまうのではなく、多くの声を聞いた後に『見える化』というプロセスを経ることで、より本質的なニーズが見えてくる。たとえすぐには見えなくても、デジタルというリソースをそこまでかけずにコミュニケーションをとることで、少しずつ明らかになっていく。そういったプロセス(お客様とのやりとり)が、結果的にお客様と企業との関係値を構築することにつながり、信頼の土台になっていくのではないでしょうか」。

リアルとデジタル(仮想空間)との間を行ったり来たりしながら、そこに一つのコミュニティをつくりあげてしまう。そうしたゴールイメージ(目的)から逆算して、デジタルという手段を使いこなす。三澤氏の言わんとすることが、ようやく筆者にも「見えて」きた。

DXとは、企業によるDIY?

三澤氏の講義を一言で総括するなら、「DXとは、その企業らしさを、より多くの生活者との共通体験の中で具現化してみせる作業」ということになると思う。筆者の頭にふと浮かんだイメージは、DIYだったのであるが、いかがであろうか。競合他社と差別化することに躍起になるのではなく、その会社らしさに対する「いいね」が、一つの世界観として広まっていくイメージだ。

「いいね」は、モノ消費の延長線上にある概念だと思う。その「いいね」が「らしいね」に昇華されたとき、ブランドというものの「おカネでは測れない価値」というものが見えてくる。本稿のタイトルにあるように「企業のあり方、そのミカタ(見方)を変えることで、真のミカタ(味方)を得る」ということだ。

講義の最後を、三澤氏はこう締めくくった。「冒頭、チラシの話をさせていただきましたが、デジタルの、あるいはDXというものの本質は、実はとてもアナログなものだと私は思っています」。筆者が直感した「DX=企業によるDIY説」が、的を射た例えであるかどうかはさておくとして、三澤氏の唱える「デジタル=アナログ説」は、いささか逆説的ではあるものの、一つの核心を突くものではないだろうか。そこにDXというものに対する、人肌に近い親しみのようなものを感じた。

(関連リンク)

「DXで成果が出る企業・出ない企業の違いって?」は、こちら。

「自社のDXの現在地は?足りないものは?DX診断で気づくこと」は、こちら。

WASEDA NEOの公式サイトは、こちら。

WASEDA NEOは、早稲田大が運営する“知の更新とアウトプット、応援し合える仲間づくりのための、未来に向けた前向きな学びのコミュニティ”で、東京・中央区に日本橋キャンパスを構える。同所では、各種セミナーやワークショップなどを開催するとともに、交流イベントなど、会員同士の交流の場も提供している。

(編集後記)希望は、学びの先にある。

第1回の編集後記でも申し上げたように、この連載を貫くキーワードは「希望は、学びの先にある」というものだ。早稲田大総長を務めた大隈重信が、1909年に行った演説の一節「人間は希望によって生活している。希望そのものは人間の命である」にちなんだ。

講義の冒頭、三澤氏は「チラシとDXの共通項」について言及した。なるほど、と思った。その指摘がとても印象深かったので、講義終わりの「Q&A」のコーナーで、筆者はあえてこんな意地悪な質問を投げかけてみた。「チラシと言われると、手間ばかりかかって、儲けが少ない。売らんかな、が主目的であるため、企業のブランディングには寄与するものにはなり得ない。そんなマイナスの部分は否定できないと思うのですが、デジタルを用いることでそのあたりが劇的に改善される、といったようなことはあるのでしょうか?」

我ながら、意地悪な質問である。そんな意地悪な質問にも、三澤氏は即座にこう返してみせた。いわく、チラシとは「限られた商圏で配られる、地域密着型の、かゆいところに手が届くメディア」である。ゆえに、手間がかかる。単価も、安い。私自身、ほとんど同じ内容のチラシを、一度に200パターン作ったという経験すらある。そんなチラシが、デジタル化されるということは、どういうことか。限られた商圏でありながら、その商圏を、大袈裟にいえば世界とつなぐことができる、ということだと思う。しかも、かゆいところに手が届くという利点を、日々、劇的に進化させながら、と。

「DXは、目的ではなく、あくまで目的を果たすための手段にすぎない」と三澤氏は言う。ここまでは、よく聞く話だ。でも、例えばではあるが、その目的を「世界平和」と置いてみる。そのために、これまた例えばではあるが、下町の小さな町工場にできることはないだろうか?と考えてみる。まるで大ヒット小説の筋書きをなぞるような例えだが、DXのもつ無限の可能性とは、つまりはそういうことなのだ、と改めて思った。

この記事は参考になりましたか?

著者

三澤 茂太

株式会社 電通

トランスフォーメーション・プロデュース局

マーケティング・プロデューサー

入社後、営業で8年流通クライアントを担当し、チラシ制作やCM制作に従事した後、プランニングセクションへ異動。現在は、顧客情報を活用したCRMや、サービス開発や新規事業創造のプランニング業務に従事。