「これからの経営に必要な創造的発想と、クリエイティブの可能性」をテーマに、経営学者の野中郁次郎一橋大学名誉教授と電通CCOの佐々木康晴氏が語り合う連載企画。

前回は、野中氏が提唱するナレッジ・マネジメントの枠組みである「SECIモデル」をベースに、客観ではなく「相互主観」でアイデアをぶつけ合うことから、新しい価値やイノベーションが生まれることをお伝えしました。

野中教授はさらに、主観をぶつけ合う相手は、異質な者同士が望ましいといいます。今回は、この点について深くお聞きします。

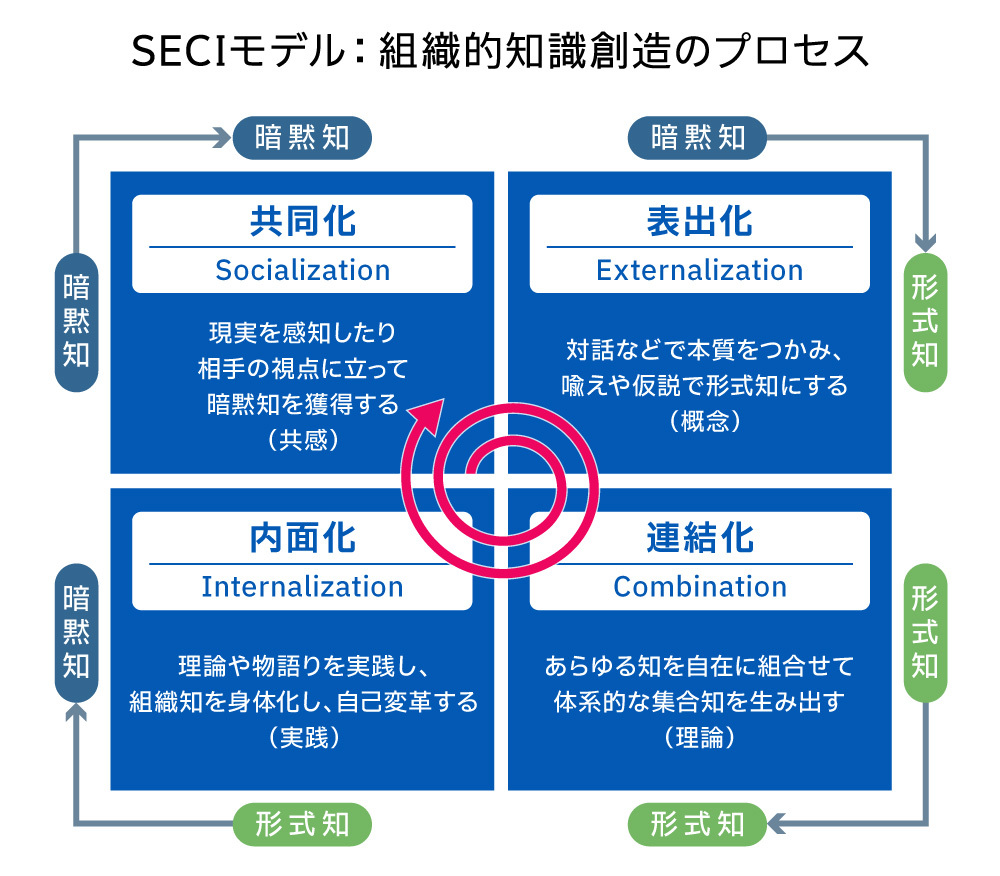

【SECIモデル】

個人の暗黙知を形式知に変換し,組織全体で知識を創造し続けるためのスパイラル状のプロセス。

(1)現実を感知したり相手の視点に立って暗黙知を獲得する「共同化:Socialization」

(2)対話などで本質をつかみ、喩えや仮説で形式知にする「表出化:Externalization」

(3)あらゆる知を自在に組合わせて体系的な集合知を生み出す「連結化:Combination」

(4)理論や物語りを実践し、組織知を身体化し、自己変革する「内面化:Internalization」

4つのフェーズをスパイラルさせることで組織全体の底上げを図る。

パーパスは、みんなで仲良くブレストして決められるものではない

佐々木:前回は、経営課題を解決するためには、客観的な分析からスタートするのではなく、組織内でお互いの主観をぶつけ合うことが大事であることをお話しいただきました。

昨今、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)やパーパスづくりがトレンド化していますが、言っていることは正しいし、誰も反対しないけれども、誰もワクワクしない……、そんなMVVやパーパスを策定してしまうケースが少なくないと感じています。その一因は、やはり客観的な意見の集約というところにあるのでしょうか?

野中:パーパスは自らの存在意義そのものであり、「何のために生きているんだ?」という問いに対する答えを見つけるようなものですから、相当の危機感と覚悟を持って議論すべきテーマです。率直に言えば、社員をたくさん集めてブレーンストーミングして決められるようなものではありません。責任にコミットできる者同士が、お互いの主観をぶつけ合いながら全身全霊で新たな“意味”を創造するのです。そのプロセスを経てみんなの意見を聞くならまだしも、みんなで仲良く意見を出し合ったところで、本質に迫ることはできないでしょう。

佐々木:その人の人生経験や実践知にこそ本質を捉えるヒントがあるはずなのに、みんなの総意を求めるから無難で当たり障りのない答えにしかたどり着かないということですね。無論、フレームワークにのっとって穴埋めのようにパーパスを考えるのも間違っている、と。

野中:SECIモデルを考える上で参考にした組織の一つが、アメリカの海兵隊です。太平洋戦争の頃、「海兵隊は必要なのか?」と言われていた中で、彼らは水陸両用作戦という新しいコンセプトを生み出して、イノベーションを起こしました。海兵隊のトップと食事をした際、「どうして新しいコンセプトを生み出せたのか?」と聞くと、「海兵隊は陸軍とどこが違うんだと常に問われる。だから絶えず議論しないと生き残れないんだ。しかも議論はコストがかからない。だから、自分たちの存在意義は何かをいつも議論している」と。すごいなと、感動しましたよ。

佐々木:面白いですね。そう考えると、経営課題に取り組む際も、高い熱量と主体性をもち、かつ忖度のない主観をその場で発揮するのが得意な人がコミットすると機能するのではないかと思いました。

異質な存在のクリエイティブペアがイノベーションを起こす

野中:前回もお話ししましたが、SECIモデルの最初のフェーズである「共同化」で大事なのは、一人ではなくペアであることです。このときペアを組む相手はなるべく自分とは異質の存在が望ましいです。同質化した相手だと忖度が生まれて、無心の対話など到底できません。お互いに異質な存在の主観がぶつかり合うからこそ、新しい価値が創造できるのです。私はこれを、「クリエイティブペア」と呼んでいます。

実際、定期的にそのような機会を設けている企業の会議に参加したことがありますが、異質の存在同士のぶつかり合いですから、緊張感も疲労感も尋常ではありません。だからこそ、うまくいった時の喜びも大きいのです。私もそうですよ、SECIモデルを一緒に考えた竹内(弘高)氏は、私にとって異質の存在ですから(笑)。そんな彼とペアを組み、真剣勝負の場を何度も繰り返してたどり着いた成果がSECIモデルなんです。

クリエイティブに携わっている皆さんにも、多かれ少なかれ思い当たる節があるのではないでしょうか。広告プロデューサーの藤岡和賀夫さんは、富士ゼロックス取締役販売部長でのちに社長になった小林陽太郎さんとクリエイティブペアを組み、「モーレツからビューティフルへ」という歴史に残るコピーを生み出しました。

佐々木:なるほど、「モーレツからビューティフルへ」という当時の高度成長の絶頂期の中で賛否が分かれるような強烈なメッセージ、それこそ自分たちの生き方を示すような新しい価値観が、経営層とクリエイターの真剣勝負から生まれたことは非常に重要なポイントだと思います。

野中:あの二人のクリエイティブペアは絶妙だったと思います。彼らが企画した勉強会に私も参加していたのですが、あれはまさにリベラルアーツのモデルそのもので非常にぜいたくなプログラムでした。

佐々木:大先輩の藤岡さんがそうだったように、われわれはクライアントのパートナーでありながら、“半分外の人”として本質と向き合うことを忘れてはならないと改めて思いました。

今回はパーパス策定のような場においても、やはり個人の主観をぶつけ合う真剣勝負が欠かせないことが分かりました。そして、われわれのような、自らの経験を軸にしつつも、半分はクライアントの気持ちになりきり、半分はユーザーや社会の視点を代表する存在になれるという立場の「異質性」が、経営に役立てられる可能性があると感じました。

次回は、「アイデアの言語化」というテーマで引き続き、お話をお聞きしたいと思います。