日々進化し続けるCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)。

今やあらゆるシーンで求められるCX領域に対し、クリエイティブの世界からどのように貢献できるのか?

その可能性を解き明かすべく、電通のCX専門部署「CXCC」(カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター)メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載。それが「月刊CX」です(月刊CXに関してはコチラ)。

今回は、コミュニケーションプランナーの下倉一真氏に、2022年6月に開催された「ジャパンラグビーチャリティーマッチ2022」の話を聞きました。

【下倉一真氏プロフィール】

株式会社 電通

カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター

コミュニケーションプランナー

第3CRプランニング局を経て、2018年よりスポーツ局ラグビー事業室へ。2021年、CXCC発足とともに現局。映像を軸としたフルファネルでのクリエイティブディレクションと、新しい顧客体験作りを得意とする。幼少の頃にラグビーを始め、現在も続けている。

きれいな資料を作るのではなく、会話量を最大化する

月刊CX:日本ラグビーフットボール協会(以下:JRFU)が行った「ジャパンラグビーチャリティーマッチ2022」について教えてください。

下倉:この大会は、2022年1月にトンガ沖の海底火山の大規模噴火と、それに伴う津波によって甚大な被害を受けたトンガ王国(以下:トンガ)の復興支援を目的に開催されたものです。2022年6月に東京都の秩父宮ラグビー場で開催され、EMERGING BLOSSOMSと日本在住のトンガ選手チームが対戦しました。日本ラグビーフットボール協会(以下:JRFU)の皆さまが主体となり、コーチや選手の皆さま、ファンの方一人一人の選手を応援する熱意が一つになってこのような大きな大会が実現されました。実現に向けて、私たちも企画や運営面などで出来得る範囲のお手伝いをさせていただきました。

※EMERGING BLOSSOMS=日本代表に選出される可能性のある、高いポテンシャルを持った選手で構成されたスペシャルチーム。日本代表経験者も多く加わる。

月刊CX:苦労されたことや工夫されことを教えてください。

下倉:ジャパンラグビー初のチャリティーマッチということもあり、全てがゼロからの立ち上げで、やるべきことがとにかく山積みだったことだと思いますが、JRFUの皆さまの熱意とチームプレーで乗り越えることができたのだと思います。

私たちの方では、データマーケティングやターゲット分析など、クリエイティブで得た知見を生かしながら、どうすれば選手やラグビーファンに喜んでもらえるのか、という視点でご協力をさせていただきました。関係者のみなさんが特に苦労されていたことは、いかにスピーディーに進めるかという点だったと思います。

月刊CX:たった半年で実現するには全然時間が足りなかったのでは?

下倉:2022年の6月に大会開催に至りましたが、実は企画途中で6月はもろもろの準備が間に合わないため、11月から12月中に開催する案も浮上したんです。ただ、震災があったのは1月でチャリティーマッチの開催が12月だと、1年近く空いてしまいますよね。それだと絶対に遅いし、世間の人々の記憶から薄れてしまいます。だからこそみんなの心が離れないうちに開催すべく、6月開催が目標となりました。開催できたのは、JRFUの皆さまのご尽力と、選手の皆さんや所属チームの協力なくしてはとても実現できなかったと思います。

月刊CX:約6カ月もの短縮はすごいことですよね。JRFUの皆さんとは、時間との戦いをどのようにクリアしたのでしょうか。

下倉:通常、企画を立ち上げる際には、企画書などの資料を作り、それを提出して承認をいただくのが一般的なフローです。しかし今回は、JRFUさんも私たちも資料作りにかける時間がほとんどありませんでした。資料作りには数時間、長いと半日以上取られてしまうことも多いですよね。それで議論が一日以上遅れてしまうわけにはいきませんでした。そこで少しでもタイムロスをなくすために、都度、資料は簡単に作り、とにかく短いミーティングの回数を増やしました。決められることはその場で決断していく方法を取りました。きれいな資料を時間かけて作るよりも、ざっと簡単にまとめた紙1枚を持って即日話し合うほうがより早く進められるし、会話がしやすくなりました。

月刊CX:結果として会話量を増やし、チームの関係性も強化された、と。

下倉:そうですね。あえて資料を作らなかったのではなく時間的に作れなかったのですが(笑)。常に同じ目線で併走しながら情報をインプットし合って、情報の格差がないようにしておくことが、仕事をスピーディーに進める上でとても大事だと思いました。

月刊CX:とても大切なことですよね。その他にも大会実現に協力していく中で、苦労されたことはありますか?

下倉:そもそも、このような大きな試合を組むのは、ものすごく大変なことです。選手も所属チームとの契約がありますし、自由に招集して対戦するなんて、とてもできることではないんです。

月刊CX:そう聞くと、今回の大会開催は奇跡でも起こらないと実現し得なかったと思いますが、JRFUの皆さんはいったいどのように突破されたのでしょうか?

下倉:冒頭にも申し上げましたが、一番は、実現に向けたJRFUの皆さまの熱意だったと思います。特に、ラグビー日本代表のヘッドコーチのジェイミー・ジョセフ氏と、元ラグビー日本代表でトンガチームの監督を務めたシナリ・ラトゥ氏、このお二人の存在がとても大きかったです。一番重要な、選手の選考やチーム交渉なども、どんどん話が前に進みました。

月刊CX:強力なリーダーがいたからこそ実現に至ったのですね。まさに奇跡ですね。

下倉:私もそう思います。元々日本代表選手にもトンガ出身の選手が多く、日本とトンガは昔から強いつながりがありました。そうした絆の強さも今回の実現の大きなカギになっていると思います。

一方通行ではなく、ファンを巻き込んだ企画設計がCXクリエイティブのカギ

月刊CX:今回の「ジャパンラグビーチャリティーマッチ2022」について、CXクリエイティブの観点でJRFUの皆さんと工夫された点を教えてください。

下倉:いわゆるAD(広告)ではなく、「体験」によって人の心が動くという点です。メッセージを一方的に伝えるのではなく、トンガのために何かしたいと思っているラグビーファンや、祖国を心配するトンガの家族が一堂に会して、思いを共有できてアクションを起こせる「場」を作ることが大切だと考えました。

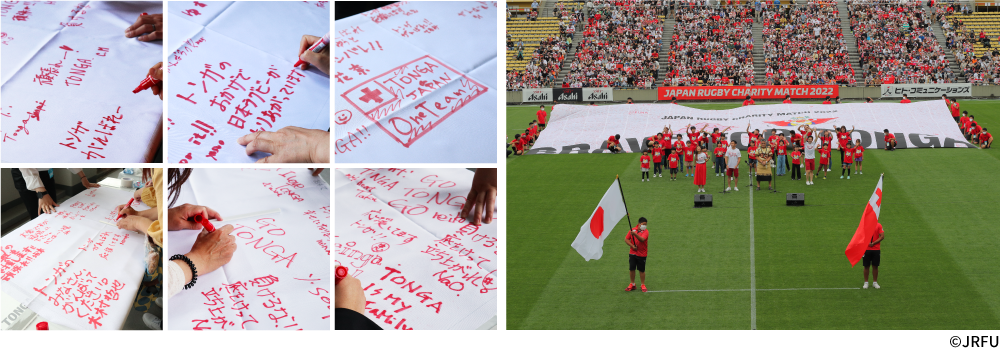

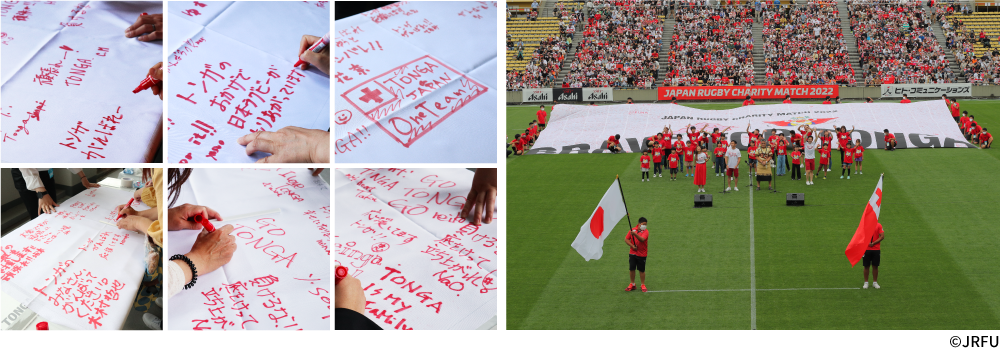

今回、ファンの皆さんが、トンガの大規模噴火の被災者とチャリティーマッチ出場選手への応援メッセージを届けられる「ビッグフラッグプロジェクト~BRAVE FOR TONGA~ 」という企画も実施されました。日本各地のラグビーファンが、フラッグに応援のメッセージを書き込み、それを一枚のビッグフラッグに縫い合わせて、チャリティーマッチ当日にお披露目するというものです。主役は、トンガのことを思うラグビーファンの「想い」。観るだけでなく、ファンが何かアクションを起こせるような仕組みができればと考え実施された企画です。

ラグビーファンの全てが東京のチャリティーマッチに来られるわけではありません。全国のラグビーファンがトンガへの気持ちを発露できる場所が必要だと話し合いました。全国から集まったメッセージフラッグが会場で一つになり、みんなでイベントをつくり上げる体験を届けられたら、と。自分が体験したことは、ただ見るよりさらに心に強く残るはずです。SNSで参加が呼びかけられ、各地の試合会場でその場を用意されました。この施策がファンの間でも広がり、多くの熱いメッセージがトンガに届けられました。

月刊CX:ファンも一緒に大会をつくる仕組みづくりは、とても良い試みですね。

下倉:その通りですね。観戦して終わりではなく、その一日がラグビーファンの思い出に残るような体験作りを皆さんと目指しました。その他にも、歴史的な試合の記憶をファンの手元に保存してもらうというコンセプトの元、JRFUとしては初となるスポーツNFT販売にも挑戦されました。一方通行ではなく、体験を共にすること。空間も時間も受け手と一緒に作っていくというJRFUの真摯な取り組みが成功につながったのだと思います。

月刊CX:素晴らしいですね。ファンも巻き込んだ設計の視点を持つことで、より良いCXクリエイティブの実現につながると思いました。

自分の心が動かないものは、人の心も動かない

月刊CX:今大会はJRFUが主体となって実現されたものですが、下倉さんご自身がCXクリエイティブで大切にされていることを教えてください。

下倉:すごくシンプルなのですが、「自分が受け手として、されてうれしいことをやる」というだけなんです。どの企画でもそうで、自分がワクワクしないものはきっと、他の人の心も動かないのではないかなと。

恥ずかしい話ですが、私は企画を考えているとき、つい自分自身で涙ぐんじゃう瞬間があるんです。それは「こういうことをされたら心底うれしいだろうな」「こういう景色を自分が見てみたいな」と考えているからです。私は小さい頃からラグビーを続けていて、ラグビーへの思い入れは人一倍あります。あまり自分ごとにしすぎても良くないとは思うのですが、ファンのみんなに見てほしい景色=自分が見たい景色を妥協せずに考え続けることが大切だと思っています。

月刊CX:自分の心が揺れ動くものでないと、人の心は動かない。おっしゃる通りだと思います。

下倉:今回、子ども向けの施策がされたわけではないのですが、会場に来たお子さんもフラッグに積極的にメッセージを寄せてくださいました。小さい頃に体験したことが心に根付いて、大人になってもラグビーと関わりを持ってくれるようになったらうれしいですね。そうした子どもたちの印象に残る風景を作れるか、そこもCXクリエイティブでは大事なことだなと思っています。

月刊CX:最後に、下倉さんが今後挑戦したいことを教えてください。

下倉:これからはスポーツコンテンツを通じた体験、いわば“スポーツCX”をもっともっと広げていくことに貢献したいです。日本は海外と比べて、まだまだスポーツの楽しみ方が成熟していないと思います。海外はその一日を楽しむためのエンターテインメントコンテンツがビジネスとして成立していますが、日本はその手前で止まってしまっているという見方もあります。

スポーツはプレーヤーだけでなく、観戦者も誰もが楽しめるハレの場です。だからこそ試合を楽しむだけでなく、合間の時間に友人とのコミュニケーションを楽しむなど、もっといろいろな価値を関係者の皆さんと一緒に考えていければいいなぁと。今後もスポーツを通じて、一生の思い出になるような心に残る体験を届けるお手伝いをしていくことができれば、私自身こんなにうれしいことはありません。

(編集後記)

月刊CX 第20回では、「ジャパンラグビーチャリティーマッチ2022」のCXクリエイティブ事例を紹介しました。

「自分がワクワクしないものはきっと他の人の心も動かない」という言葉はものづくりに関わる全てのクリエイターに届けたい金言ですね。

今回のインタビューは、「CX Creative Studio note」(CX Creative Studio noteに関してはコチラ)とも協力しながら行っています。電通CXCCチームだけでなく電通デジタルのCXクリエイティブチームとも連携した、より幅広い事例の収集や紹介等も行っていますので、ご興味がおありでしたらそちらも併せてご覧ください。

また、今後こういう事例やテーマを取り上げてほしいなどのご要望がありましたら、下記お問い合わせページから月刊CX編集部にメッセージをお送りください。ご愛読いつもありがとうございます。