In today's world of diverse values, companies increasingly emphasize clearly articulating their purpose within society. As highlighted in this series, "learning from humanities knowledge" is gaining attention, with companies incorporating "philosophical dialogue" into their corporate philosophy development and training.

This installment focuses on the social implementation of cultural anthropology. Fieldwork for new business development and organizational transformation—cultural anthropological approaches are expanding across diverse business domains in recent years.

What insights can we gain from this? Naota Nakamachi from Dentsu Inc. Corporate Transformation Department interviews Naoko Okawachi, CEO of Idea Fund, a company specializing in behavioral observation using applied cultural anthropological methods.

Why the "Anthropologist's Eye" is Needed Now

Nakamachi: Ms. Okaichi, you apply anthropological insights to corporate consulting. Could you briefly explain what anthropology is for our readers?

Ōkawauchi: In a nutshell, it's the study of "What is humanity?" Anthropology emerged as an established academic field in European universities during the late 19th to early 20th century. At that time, Western scholars conducted fieldwork in regions like Africa and the Amazon, then considered "uncivilized." They lived alongside local people, studying their governance systems, religious rituals, languages, and more.

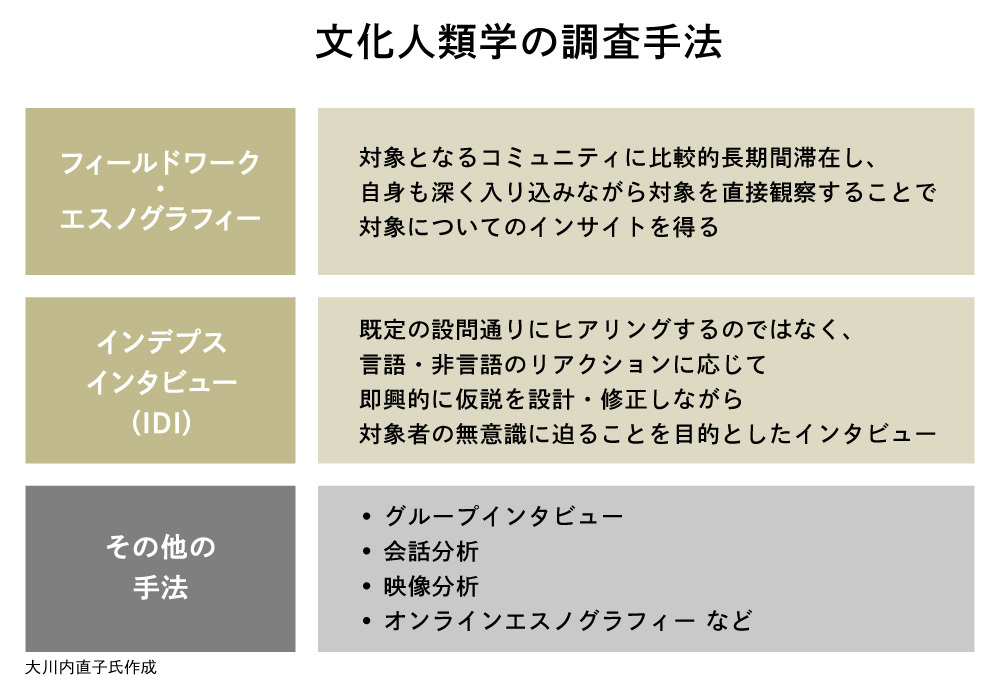

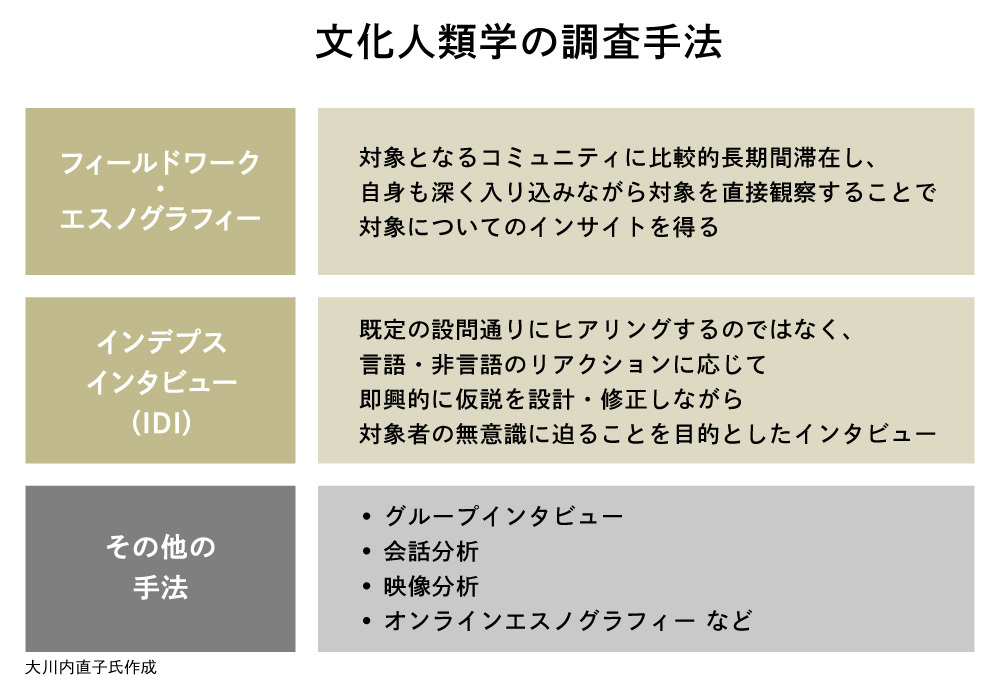

Since cultural anthropology studies everything related to humans, it cannot be defined by its subject matter like economics or law. However, the research methods are largely common: fieldwork is central, and researchers aim to gain holistic knowledge through sensory experiences and lived encounters.

Nakamachi: I see. Does the subject of research change over time?

Ōkawa: Starting around the 1980s, it's said that in places like the US, anthropologists began working not just in academia but also in corporate research institutes. They started observing how people use products to improve functionality and design. Even in academic research, modern society and organizations are now common subjects of study.

Nakamachi: So the field has expanded into business settings. What kinds of requests do you receive from companies?

Ōkaichi: The most common area is new business development. Japan today is saturated with goods; at first glance, there seems to be nothing lacking. In this environment, determining who to target and what to create for them has become a major challenge for companies.

For example, simply targeting "women in their 30s" is too vague. We often participate by starting with understanding who their customers really are, what their concerns and desires are, and then thinking about what they truly need. This involves visiting the homes of target individuals to observe their daily lives or riding the train with them during their commute to observe their behavior while traveling.

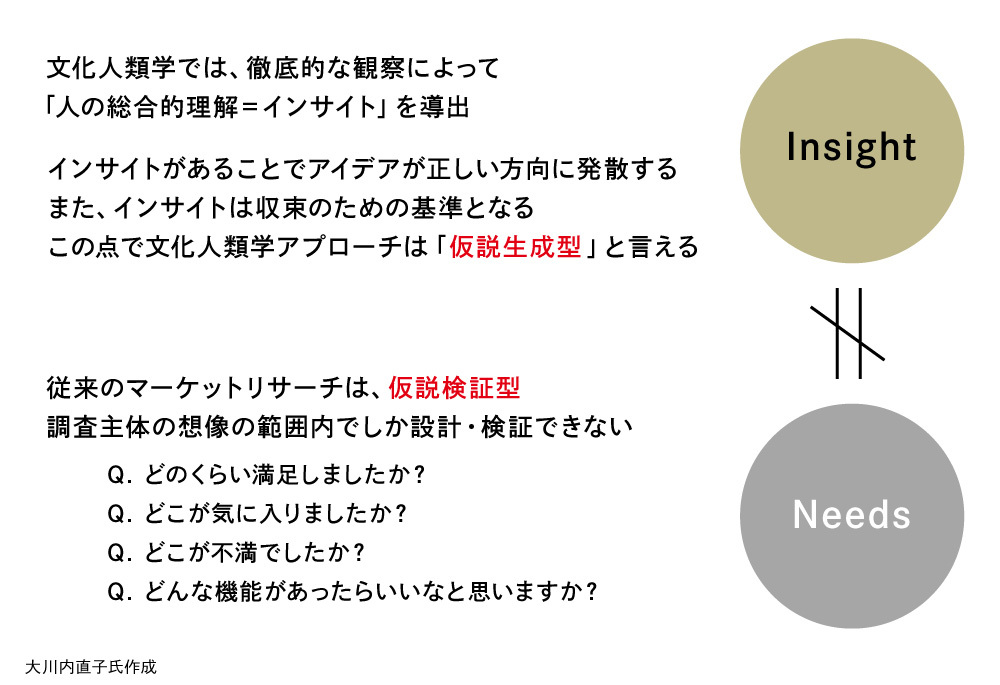

Nakamachi: So you extract insights based on observation.

Ōkawauchi: We meticulously observe various aspects of their daily lives—whether they're eating, relaxing while looking at their smartphone, and so on. Through this, we begin to see a kind of underlying theory about who they are. Their eating habits, how they interact with their phone, or how they choose apps all stem from these behavioral principles... While not always consistent, we start to see a sort of "personal theory" emerge.

Nakamachi: That's fascinating.

Ōkaichi: Companies then leverage these insights in a bottom-up approach to fuel new business development.

We also get consultations on how to boost the vitality of large corporate organizations. Companies that have been around for decades face organizational aging. Times have changed; it's no longer enough to just work hard. The underlying challenge seems to be that the same old vision no longer works.

Nakamachi: So, the background for companies struggling with innovation isn't just a lack of new business ideas; sometimes the challenge is understood from the perspective of organizational culture.

Ōkawa: Observing various companies, I often find many lack an objective understanding of their own organization. Especially in large corporations where many employees join straight out of college and stay for decades, it's difficult to see flatly what kind of culture and characteristics exist from within. That's where we step in, entering the company to investigate its organizational culture. Companies that commission us use this objective view of their organization to reclaim their identity or find starting points for reform.

Nakamachi: So you highlight perspectives they hadn't noticed—like what was resisting the adoption of new ideas, or how to actually change the organization.

Ōkawauchi: We also frequently receive requests to gain a fresh understanding of their own customers.

Nakamachi: That's surprising, given how much customer data is available today. Is there a growing need to understand customers in a highly qualitative way using cultural anthropology methods?

Ōkawauchi: Yes. They likely hire us to fill in the gaps that data alone cannot reveal. Incidentally, my first project linking cultural anthropology and business was for a major US IT company in 2013. They possessed vast amounts of data, seemingly capable of revealing everything, yet they placed significant expectations on the hands-on, field-based research of cultural anthropology. I was quite surprised.

Back then, Japanese companies hadn't yet realized that cultural anthropology offered a means to research businesses. Even when I founded my company in 2018, most requests came from Western firms. Recently, however, I sense Japanese companies are actively incorporating cultural anthropology methods.

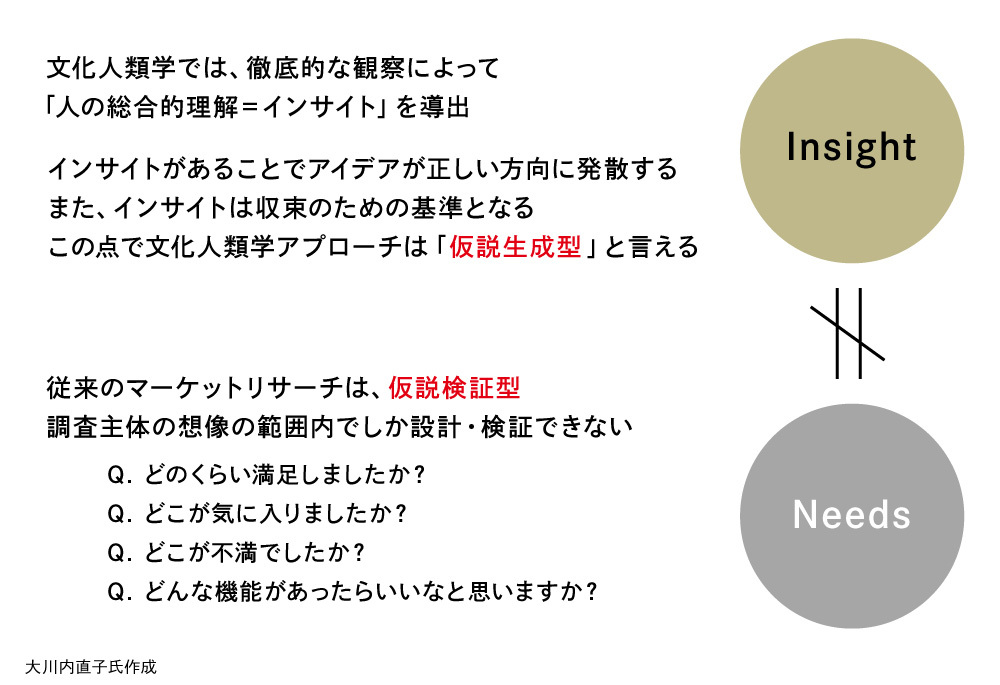

Nakamachi: Understanding customers is fundamental to corporate marketing, and various surveys have been conducted for this purpose. Incorporating anthropological methods into this mix might indicate that companies feel they've hit a wall with traditional surveys and data collection.

Ōkawauchi: Companies are diligently conducting surveys and group interviews to incorporate customer opinions, yet sales still aren't improving. They feel the need to understand customers' deeper, underlying consciousness.

Unfortunately, the larger the company, the more rigidly everything is set in stone. Even when launching new ventures, even if surveys reveal unprecedented insights, predefined milestones—like what must be done by when—prevent deep discussion of findings before moving to the next step. It feels like a foregone conclusion, a real waste.

Why dive into the field without preconceived hypotheses?

Nakamachi: A defining feature of the cultural anthropological approach is diving into the field without preconceived hypotheses, right? Why adopt that attitude for research?

Ōkawa: Strictly speaking, it's not that we have no hypotheses; it's more accurate to say "we don't conduct research to verify hypotheses." To put it more elegantly, having preconceived hypotheses acts as colored glasses that obscure the truth. Cultural anthropology has a history of investigating societies from the outside. For example, precisely because Westerners study African ethnic societies, they can see them with fresh eyes. This allows them to fundamentally understand the meaning of magic and rituals that are taken for granted by the people themselves, enabling novel thinking about their relationship with society.

Nakamachi: So, it's precisely because you're not weighed down by preconceptions that you can see things as they truly are.

Ōkawa: If you just want to test hypotheses, quantitative research would suffice. But today, we don't live in a world where clear questions exist and products or services can be launched into the market once answers are found. Sometimes, companies don't even know how they should engage with society. To begin formulating questions, I believe the cultural anthropological approach offers considerable uniqueness.

Nakamachi: For the organizations or individuals being studied, discovering that what they do as a matter of course isn't actually commonplace... That might be difficult without someone like an anthropologist. People don't bother explaining things they take for granted. But it's precisely in the things organizations and people do as naturally as breathing that we find clues, right?

Ōkawa: When observing companies, I sometimes think, "What's that? That's unusual, interesting." When I ask about it, they're often surprised: "Huh? Is our company the only one doing this?" I feel that's where the key to understanding organizational culture lies.

Also, observing various companies, I find it surprisingly common that organizations aren't very good at thinking holistically about themselves.

Nakamachi: What do you mean specifically?

Ōkaichi: For example, when considering high turnover rates, if you ask someone who left, they might say, "I quit because another company offered better pay." But what's truly important is understanding the process that led them to decide to leave.

I recall an incident like this: A store was performing well, and the staff were motivated. From headquarters' perspective, it was dismissed with a simple "The store manager is excellent." But in reality, the manager was meticulously communicating with staff via LINE every day, providing emotional support. That's precisely why staff motivation was sustained. However, continuing this support outside of working hours led to sleep deprivation, and eventually, the manager's body couldn't keep up. They realized moving to another company would be easier and offer better pay. So, they changed jobs.

Headquarters probably couldn't see that, right? The established logic is: "High performers keep leaving because they're 'high performers.'" Meaning, precisely because they're excellent, they can get higher salaries elsewhere. But there are many reasons why someone is excellent. Understanding that should make it clear that simply improving compensation isn't the only approach to lowering turnover.

Furthermore, if it becomes clear that each staff member is being properly supported, it sparks deeper discussions: "Why can that store manager do that?" "Is there a way to support staff more sustainably?" "Can other managers learn from this?"

Nakamachi: The points you just mentioned are often hard to see in day-to-day business. Even if someone vaguely notices them, it might be difficult to bring them up for discussion. Moreover, the larger the organization, the more specialized the roles become. When a problem arises, each person approaches it within their own area of responsibility, making it hard to grasp the overall structure. This leads to a situation where everyone is working hard, but something feels off.

But conversely, if we can remove the "colored glasses" of our existing logic and perspectives, connect the dots between what we've been thinking about individually, and grasp the whole picture, we can see a "new landscape" for solving problems.

The inherent Japanese sensibility lies at the opposite end of logical thinking.

Nakamachi: From a cultural anthropological perspective, when observing Japanese companies or businesspeople, is there anything common that stands out?

Ōkawauchi: Many are serious individuals. They diligently execute assigned tasks and excel at meeting quotas. It's precisely because such people fit well into the organizational structure that we saw the era of "Japan as Number One." The framework is already set; it's just a matter of mastering it. Even today, many excel in situations like "if we improve this product's quality in this way, we can catch up to Western products."

But today, that "serious attitude" can sometimes hold them back. Especially in large corporations, you sense this mindset of aiming for certain victory among both employees and the organization itself. There's the necessity to reliably boost performance and maintain stock prices. However, as their core, reliable businesses gradually decline, it might be difficult to tackle new ventures with uncertain outcomes while still reliably boosting performance, relying solely on that traditional "serious attitude."

I feel there are still relatively few people within large corporations who are well-suited for new business development. Even if such individuals exist, the current reality is that they often aren't assigned to these roles because the evaluation systems don't allow them to shine, or they are viewed as quite peripheral within the organization.

Nakamachi: Building new pillars of business inevitably requires unlearning established winning patterns and the organizational culture built upon them. I strongly feel that many Japanese companies indeed struggle with this very conflict.

Ōkawa: Another common trait among Japanese companies is the constant demand for logical thinking in business settings. However, I actually think the Japanese sensibility might be at the opposite end of the spectrum from logical thinking. Rather than constantly analyzing, logically dissecting, and considering each individual element, I believe Japanese sensibility excels at grasping society and culture as a whole.

Nakamachi: That "serious attitude" you mentioned earlier seems, at first glance, to go well with logical thinking, so this is a bit surprising. What kind of things are you referring to?

Ōkawauchi: Japanese people have desperately tried to adopt logical thinking by emulating the West. But as symbolized by Steve Jobs, the people truly leading the cutting edge in the West are actually turning toward more integrative philosophies like Eastern thought and Zen. Perhaps by leaning too heavily on logic, Japanese people have lost the sensibility to find a sense of unity between themselves and the world.

Nakamachi: Are you suggesting that Japanese people originally possessed the very thinking frameworks—beyond logical thinking—that are now being pursued at the cutting edge of Western business?

Ōkawauchi: This is a slight digression, but take Descartes' mind-body dualism, for example. It separates the body and reason into two distinct entities. I feel many Japanese people today think similarly. Like governing the body through reason...

The result of this rational supremacy, which devalues the body, is a clash between the rational self at work and the bodily self raising children in private life. This creates a sense of disintegration, leading to confusing debates about whether work or childcare is more important.

Many modern people are exhausted and suffer from mental distress. I suspect this might stem from the fact that treating body and reason as separate entities actually doesn't suit the Japanese.

Nakamachi: So you're saying Japanese people are trapped in this mindset of trying to neatly separate things that are fundamentally inseparable. Are you suggesting we need to reawaken the "sensibility of seeing things as a whole" that Japanese people once possessed?

Ōkawauchi: Certainly, the development of capitalism greatly contributed to the separation of work and private life. We too naturally think of home and workplace as distinct. However, in Japan during the Edo period, ukiyo-e artists painted within their homes. Work and private life weren't separated; everything was jumbled together.

Beyond that, I think the Japanese sensibility involves a way of softly encompassing things—like animism, finding spirits in nature, or the concept of Yaoyorozu no Kami (myriad gods). Within that sensibility, I suspect there might actually lie hints for reintegrating the disconnection between body and reason. Though that sounds like I'm getting into something grand now.

Personally, I think it's necessary to rediscover the inherently Japanese or Asian elements that existed here originally – things forgotten as Western-centric lifestyles advanced.

Nakamachi: So, looking through the lens of cultural anthropology, the discussion extends to the sensibilities and worldviews that Japanese businesspeople should reclaim.

Through today's discussion, I realized that incorporating an anthropological approach into business might also be a process of reintegrating things we unconsciously compartmentalize. As in the case you mentioned earlier, one such stance is examining an employee's departure not by reducing it to individual factors like compensation, but by examining their entire workplace experience.

Furthermore, what you shared today suggests that this "holistic way of thinking" actually aligns well with sensibilities that Japanese people inherently possess. I've been reminded that installing cultural anthropology into business can be highly effective for discovering breakthroughs toward innovation within Japanese companies. Thank you for your valuable insights.