電通の「都市の未来デザイン ユニット」は、都市やくらしの未来像を描き、構想から実現までをさまざまな領域で支援する専門チームです(詳細はこちらから)。

本連載では、これからの都市・まちづくりに求められること、また幸福度の高い都市について、さまざまな角度から探ってきました。

今回は、群馬県前橋市のまち再生に情熱を注ぎ、地域活動に尽力するジンズホールディングス代表取締役CEOの田中仁氏に都市の未来デザイン ユニットの山原新悟氏がインタビュー。「唯一無二のまちをつくるために必要なことは?」「幸福度の高いまちってどんなまち?」そんなギモンに答えながら、これからのまちづくりについて語っていただきました。

独自の価値をつくることに特化すると、唯一無二のまちが生まれる

山原:まちづくりのビジョン策定や「白井屋ホテル」「まえばしガレリア」の開業など、田中社長が主導する、まちの活性化プロジェクトは大いに注目されています。まずは、前橋のまちづくりに取り組むようになったきっかけを教えてください。

田中:最初はまちづくりというより、起業家として地元である前橋に貢献できることはないかと考えていたんです。2013年に起業家発掘プロジェクト「群馬イノベーションアワード」、翌年に起業家を育成する「群馬イノベーションスクール」をスタートさせました。そうした活動を通して、徐々に地元の方々と話をする機会が増え、まちづくりに関わることとなりました。

当時の前橋の中心商店街は、全国の中でもシャッター商店街の代表例として教科書に写真が載るほど寂れた状況に陥っていました。そういった現状を「どうにかしたい」「にぎわいを取り戻したい」と考えている地元の方々の声を聞き、廃業していた白井屋旅館の建物を買い取ることにしたんです。そして再生プロジェクトを発足させたり、まちのビジョンの策定を行政や市民の皆さんと一緒に行ったり、あれもこれもとやることが増えていきました。さまざまな課題、難題を乗り越えながら、まちづくりにどんどん夢中になっていきました。

2008年に廃業し、取り壊しの危機にあった白井屋旅館は、「一般財団法人田中仁財団」による再生プロジェクトによって改修や新棟建設が行われ、2020年に「白井屋ホテル」として生まれ変わった。改修、新棟の設計は藤本壮介氏が手掛けたほか、国内外のアーティストやクリエイターの作品が随所に飾られ、アートホテルとしても話題になっている。

住居とアートが融合する新しい複合施設として平田晃久氏が建築設計を手がけ2023年5月にオープンした「まえばしガレリア」。日本を代表する現代アートのギャラリーやレストランが拠点を構え、上階は分譲マンションに。新たな前橋のアートスポットとしても注目されている。

山原:2020年に開業した「白井屋ホテル」は、全く新しいアートホテル、ランドスケープとしても話題になりました。ホテルが誕生したことで、前橋のまちの雰囲気や人の流れなども大きく変わったように感じます。田中社長がまちづくりをする上で大切にしていることは何でしょうか?

田中:実は、ビジネスとまちづくりはとても似ています。ビジネスも他社の二番煎じでは、なかなかうまくいかないことが多いですよね。まちづくりにおいても、唯一無二のまちであることが重要だと思っています。例えば、東京を目指そうとして、東京にあるのと同じような飲食店や施設を地方にもってきても、それはただの東京の物まねでしかないんです。言い方は悪いかもしれませんが、東京の劣化版にしかなりません。大事なことは、東京にもほかの地域にもない、唯一無二の価値をそのまちにつくることです。

山原:以前から「デジタル」「アート」「デザイン」「食」を前橋のまちの柱にしたいとおっしゃっていましたが、実際に今、前橋はそうした唯一無二のまちへと大きく変化していますね。

田中:そうですね。「白井屋ホテル」がオープンして、目に見える成功事例ができたことで一気に風向きが変わりました。まちづくりや地域活動に参画してくれる人も増え、まちが息を吹き返しはじめたと実感しています。

東京やさまざまな地方都市を見てみると、ほとんどのまちは算数で生まれているんです。いくら投資して、家賃や減価償却がいくらで、どれくらい利益が出るのか――。今の日本に似たようなまちがたくさん生まれてしまっているのは、この計算をもとにまちがつくられていることが原因だと私は思っています。

山原:実際に今、多くの地域でそうなりつつありますね。

田中:そうなんです。だからこそ、算数からまちづくりをするのではなく、まずはそのまち独自の価値をつくることに特化してみる。その上で、あとから算数を考えようというのが、「白井屋ホテル」しかり、前橋のまちづくりにおけるアプローチです。

山原:そういう意味でも、前橋は唯一無二のまちとして注目を集めているんですね。

大切なのは、そのまちのDNAや“らしさ”を生かしたビジョンづくり

山原:まちづくりや都市開発の事業に携わる方々とお話をしていると、どうしたらその地域の独自性や価値を見出し、ユニークなまちをつくることができるのかと悩んでいる方が多いと感じます。唯一無二のまちをつくるにあたって、まず必要なことは何でしょうか?

田中:やはりそのまちの“らしさ”をつくるビジョンが必要です。前橋の例でいうと、まちづくりの方向性を決めるビジョンとして「めぶく。」という言葉が生まれました。一見、抽象的な言葉に思えますよね。でも、前橋の歴史をひもとくと、かつて生糸のまちとして栄え、明治時代初期には「前橋二十五人衆」といわれる地元の有力な起業家25人がまちの発展に貢献したという史実があります。

そうした起業家が生まれる土壌をもち、「良いものが育つまち」として、今あらたに前橋のまちが再生し息を吹き返しはじめている状況と、この「めぶく。」という言葉はとてもリンクしています。今では「めぶくID」「めぶくグラウンド株式会社」など、前橋のまちを形づくるさまざまな名称に活用されているほどです。

山原:前橋ビジョンとして生まれた「めぶく。」という言葉は、最初は言葉だけから始まったかもしれません。ただ、そこから、イノベーションスクールなどで人の才能がめぶき、街にあたらしい場がめぶき、あらたな事業がめぶいてきました。まちづくりのさまざまな活動が積み重なってきたことで、この「めぶく。」が、深く、強い意味を帯び始めたと感じています。

田中:本当にそうなんです。「めぶく。」がどんどん中身を伴った本当に強い言葉になっていきましたよね。それは、多くの人もそう実感していると思います。そして今では「めぶく。」が、前橋の新しいDNAになりはじめていますね。

大切なのは、まずその地域の歴史を振り返って、どんなまちなのかを掘り起こすこと。そのまちのDNAを見つけることができれば、自然とそのまち“らしい”ビジョンも生まれるのではないでしょうか。

山原:DNAとビジョン、どちらもまちづくりにおいて重要なものですね。

田中:前橋では、生糸産業の名残を生かしてまちのシンボル的にレンガを使うことが多いのです。街の歴史は、当然どこまでもさかのぼれますが、私は、そのまちが一番輝いていた時代が、そのまちの強みだと考えています。前橋でいえば、生糸産業が栄えていた時代、それが前橋の“らしさ”をつくったと思っています。

住民の参加意識が、そのまちの幸福度を高める

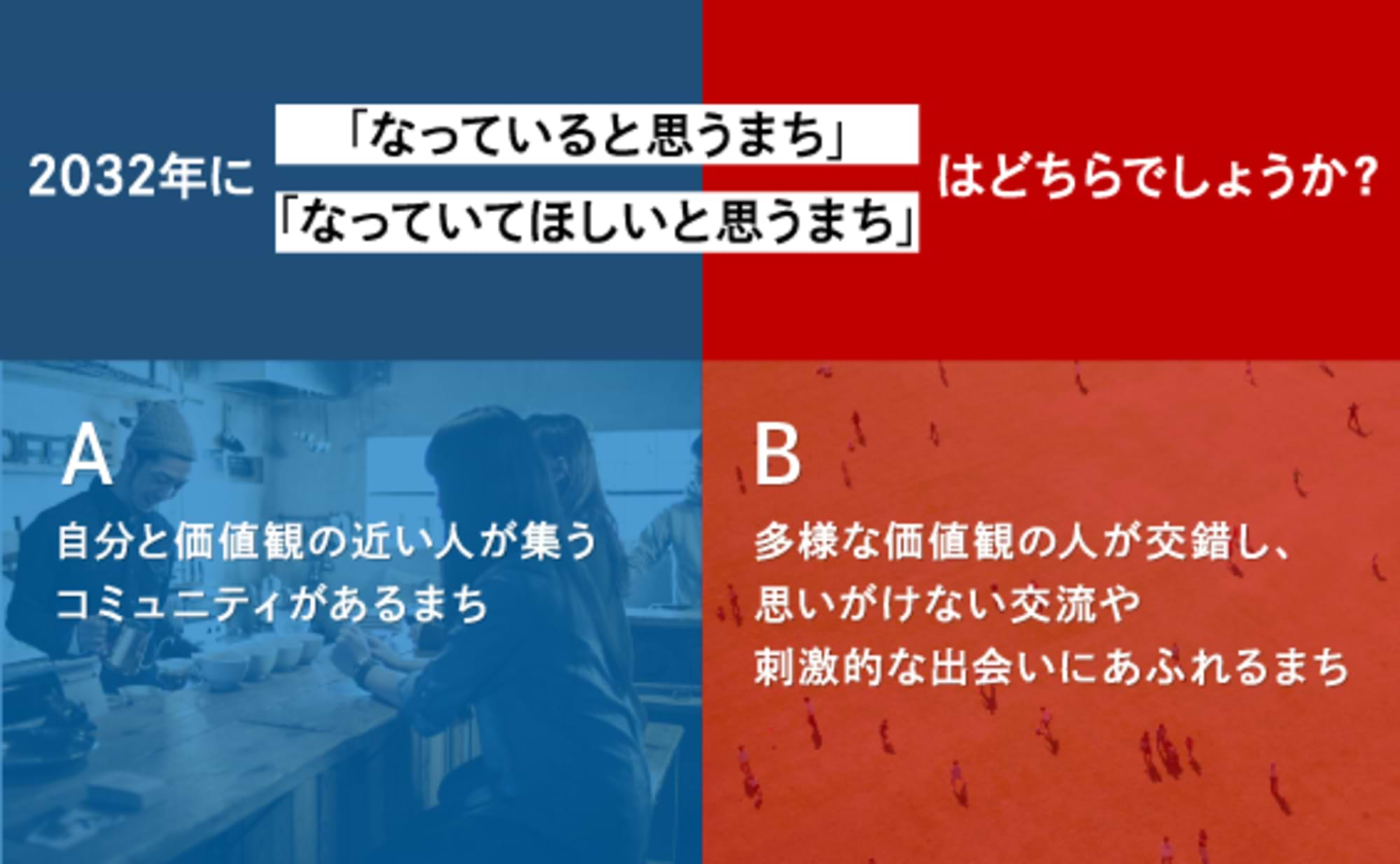

山原:近年はウェルビーイング(幸福感)という言葉も定着し、住んでいる人や働く人、それぞれのウェルビーイングや暮らしやすさを追求するまちづくりも積極的に行われています。その中でよく話題に挙がるのが「幸福度の高いまちとは?」というテーマです。田中社長は、まちの幸福度を上げるために大切なことは何だと思われますか?

田中:福祉や教育、交通、行政などさまざまな視点から住民の幸福度を測るウェルビーイング指標というものがありますよね。もちろん、これはこれで正しいのだと思いますが、私が実際にまちづくりや地域活動に関わっていく中で重要だと感じるのは「住民の参加意識」です。自分も(その地域の何かに)参加しているという感覚は、幸福度にかなり大きく影響するのではないかなと思っています。

前橋のまちづくりに関していえば、最近新しい動きが起きはじめているんです。例えば経営が厳しい料亭を救おうと、地元の方、50人くらいがお金を出し合ってその料亭を買い取り、再建を進めている事例もあります。自分たちも何とかしなきゃと考えて動きはじめる人が、まだ少数ではありますが少しずつ増えているんです。

山原:それはすごいですね。田中社長の行動力に感化されて、地元の人たちも動きはじめたんですね。

その参加意識という部分でいうと、まちづくりを仕掛ける側としても、地元の人たちを巻き込んでその地域を活性化させたいといろいろ試行錯誤しても、実際に仕掛けられる住民側としては自分ゴト化しづらく、なかなか参加する方が増えていかないという課題があります。

田中:正直にいうと、自分には関係ないと思う人が大半なんです。でもなかには、自らやりたい、参加したい、自分たちのまちをどうにかしたいと考えている人は絶対にいるんです。だから、そういった人たちから、火をつけていくのがいいと思います。

山原:そうやって、どんどん人を巻き込んでいくんですね。

田中:誰か先導する人をきっかけにまちが活性化しはじめると、受け身だった住民たちも自分たちのまちの魅力を再確認し、徐々に意識が変わっていくと思うんです。そういうループが生まれ、「自分も何かしたい」と考える住民が増えていけば、自然とそのまちの幸福度も上がっていくのではないでしょうか。

山原:まずはそのループを起こして、住民の参加意識とともにそのまちを魅力的に変えていくことが大事ですね。そういった地域がこれからどんどん増えていけば、日本のまちの在り方も変わっていくかもしれませんね。

ジンズホールディングス代表取締役CEOの田中仁氏(左)と電通 山原新悟氏