サステナビリティと企業成長を両立するには?先進企業から学ぶ、「新しい成長」のヒント

樋口 景一

株式会社 電通

小野 総一

株式会社 電通

堀田 峰布子

株式会社 電通ライブ

竹嶋 理恵

株式会社 電通

蟹江 淳

株式会社 電通総研

佐々木 亜悠

株式会社 電通

平子 佳美

住友林業株式会社

住田 康年

株式会社 電通

北島 孝俊

明治安田生命保険相互会社

SDGsをはじめとするサステナビリティに関する取り組みは、今や企業が果たすべき社会的責任となっています。しかし、多くの企業ではその重要性を理解しつつも、企業としての成長戦略においてさまざまな矛盾や困難を抱えがちです。そこで、株式会社 電通では「Sustainability for New Growth.」というテーマを掲げたウェビナーシリーズを開催。

今回は、「サステナブルな社会における企業の成長とは?」と題して、サステナビリティ推進において先進的な取り組みを実践する、明治安田生命保険相互株式会社 ブランド戦略部の北島孝俊氏と住友林業株式会社 コーポレート・コミュニケーション部の平子佳美氏が登壇し各社の取り組みをご紹介いただきました。さらに、多くの企業が抱える問題について、電通 サステナビリティコンサルティング室のメンバーがディスカッションを行いました。サステナビリティと企業成長について考えるために、多くのヒントを提示したウェビナーの様子をお伝えします。

サステナビリティがいかに企業の成長をもたらすか

ウェビナー開催にあたり、電通 執行役員の樋口景一氏は、多くのクライアント企業さまからサステナビリティについての相談が寄せられる現状を踏まえた上で、サステナビリティが企業に成長をもたらす可能性についてメッセージしました。

ウェビナーでは、ともすれば概念論や理想論になりがちな企業のサステナビリティを、具体的な先行事例をもとに解説。さらに、導入を考える企業に役立つソリューションを紹介することを示しました。

健康増進と地域活性化という企業パーパスを、サステナビリティの取り組みとして実現

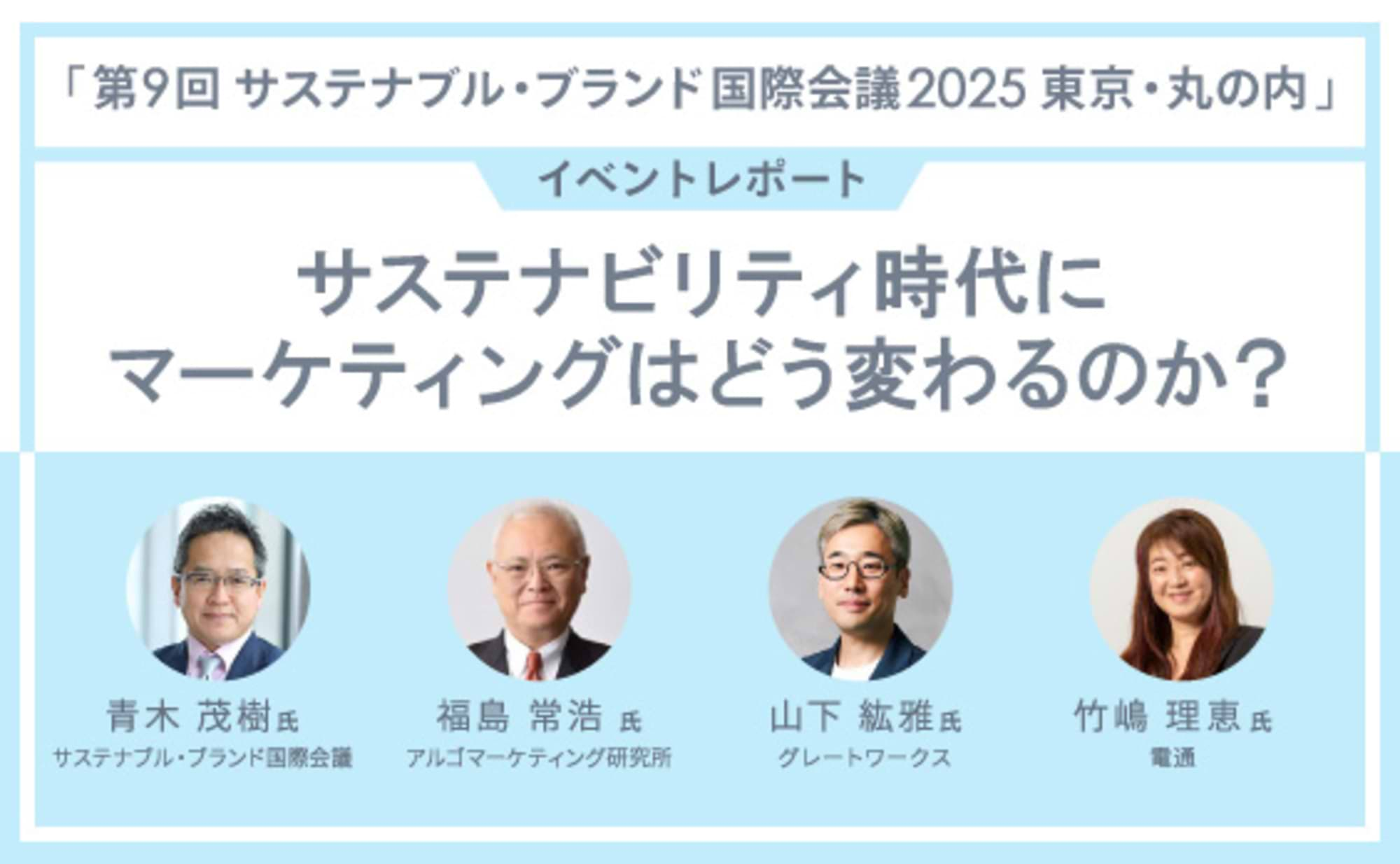

企業事例セッションでは、まず明治安田生命の北島氏と電通の竹嶋理恵氏が登壇。「Jリーグ連携なども含めた健康増進や地域の活性化などの社会課題解決の取り組みについて」と題し、事例紹介や事業活動との関係、そして今後の展望などを語り合いました。

明治安田生命では、「ひとに健康を、まちに元気を。」をブランドメッセージに掲げ、スポーツを通じて健康寿命の延伸と地域創成を推進するプロジェクトを展開。その1つであるJリーグとの連携は、2014年からスタートし、Jリーグ全体のタイトルパートナーから始まり、現在は全国105支社が全60クラブやJFLクラブなどとクラブスポンサー締結しています。試合の観戦・応援だけでなく、選手らチーム関係者と共に参加するウォーキングイベントや子ども向けのサッカー教室の開催など、健康増進と地域振興につながる取り組みを展開しています。

また、こうしたプロジェクトを起点にして、地域貢献活動の業務への組み込み、地域の健康づくりに貢献する拠点の立ち上げなど、企業変革にも取り組んでいます。

北島氏の話を受け、竹嶋氏は同社の取り組みに対して、自身の考えを述べました。

全社的な取り組みと適切な発信でブランドイメージが大幅にアップ

続いて、企業事例セッションの2社目には、住友林業の平子氏と電通の小野総一氏が登壇。「サステナビリティを企業成長に!〜発信ストーリーの重要性について〜」と題し、住友林業の事業とサステナビリティの親和性の高さや、ステークホルダーへの届け方のポイントなどを紹介しました。

同社では、2022年に「脱炭素化に向けた長期ビジョン」を発表。木造に強みを持つ住宅メーカーから世界の脱炭素シフトパートナーを目指し、事業全体を脱炭素に向けたソリューションにシフトチェンジしています。

また、脱炭素を中心に置いて長期ビジョンを明確化したことが、企業の成長に良い効果をもたらしたそうです。

実際に住友林業では、脱炭素貢献に関するメッセージを広告などで発信したことで、企業イメージが大きく向上したそうです。

サステナビリティを企業成長に結びつけるには

ウェビナー後半は、電通 サステナビリティコンサルティング室 室長 住田康年氏を進行役に、同室メンバーの堀田峰布子氏、蟹江淳氏、佐々木亜悠氏が、「サステナビリティを新たな成長の基盤とするためのヒントとは?」と題したパネルディスカッションを行いました。

サステナビリティコンサルティング室は、2023年1月に新設された部署で、企業のサステナブルなビジネス創造のサポートを行っています。さらに、ディスカッションのテーマと関連した具体的な電通のソリューションについても触れました。

まずは、多くの企業が持つ課題である「非財務活動と事業のテーマが曖昧」というテーマを取り上げました。さらに、非財務活動の事業への貢献値を導き出すソリューション「非財務価値サーベイ」について、開発者である蟹江氏が紹介します。

続いては、「新規事業開発・事業シフトでサステナビリティの視点が必要になった場合、どう考えるべきか」というテーマについて。今後、企業の中長期の動きを考えていくにあたって、サステナビリティは欠かせない視点である、というところで一同の意見が一致。さらに、サステナブルな新規事業の開発に役立つツールとして、佐々木氏が紹介したツールが「Sustainable Growth Drivers」です。

続いては、「事業アクション推進について、部署横断での合意が難しい」というテーマについて。部署間のみならず、社内外の多くの人たちの目線をそろえることの難しさは、サステナビリティに取り組む多くの企業が抱える悩みの1つかと思います。その解決を提案するツールが、「サステナブルロードマップ」です。サプライチェーン全体にわたるサステナビリティの課題を、多くの人に分かりやすくかつ論理的に伝えます。

最後に住田氏は、ここまで紹介した意見やソリューションを生かし、企業と共にサステナビリティの実現を考えていきたいとしてパネルディスカッションを締めくくりました。

サステナビリティに取り組むことは、捉え方によっては、これまで以上に時間やコストがかかり、成長の足かせや制約になってしまうのではないかというイメージを持たれている企業もあるかもしれません。しかし、サステナビリティは、新たな成長のアイデアや社員の意識向上、ステークホルダーとのより強い関係性の構築など、企業の成長につながる可能性が大きく広がっていくことが分かります。先行事例となった2社のように、企業の強みを生かしながら、サステナブルな企業への一歩を踏み出していく。その道筋を考えてみてはいかがでしょうか。

※掲載されている情報は公開時のものです

この記事は参考になりましたか?

著者

樋口 景一

株式会社 電通

執行役員

福岡県出身。クリエーティブ局長を経て現職。国内で事業戦略・サービス開発からコミュニケーションまでトータルにディレクションする一方、海外での事業開発、国家や地域ブランディングに携わる。有力ベンチャー企業へのアクセラレーションプログラムを国内外で主催。広告業界ではカンヌ金賞含め、国内外で多数受賞し、非広告業界では日本イノベーション大賞など受賞。「発想の技術」「社会人思春期の歩き方」など多数の著書を持つ。

小野 総一

株式会社 電通

サステナビリティコンサルティング室

総括クリエーティブ・ディレクター

マーケティング戦略を10年、クリエイティブを10年担当するハイブリッド人材として、事業戦略・商品開発からCM・プロモーション・ウェブ・店頭・戦略PR・イベントをプランニングニュートラルに企画し、解決策を提供。直近は、経営層に伴走する取り組みや、事業開発・施設開発に携わるなど、広告以外の取り組みに領域を広げているのも特徴。 受賞歴:ACCグランプリ、ADCグランプリ、ギャラクシー賞、カンヌ広告祭、アドフェスト、one show、クリオ、モバイル広告大賞、デジタルサイネージアワード、交通広告グランプリ、グッドデザイン賞、キッズデザイン賞

堀田 峰布子

株式会社 電通ライブ

執行役員 CSXO

大手電機メーカーのプロダクトデザイナーを経て、通信事業会社でプロダクトデザイン、UXデザインを統括。その後、グローバルメーカーで日本市場に向けたプロダクトブランディングとマーケティング、PRのマネージャーに。電通入社後、2025年から電通ライブに出向し、サーキュラーエコノミー領域を中心に活動中。iF Design Award、Red Dot Design Award、グッドデザイン賞など受賞多数。HCD-Net認定 人間中心設計専門家、日本人間工学会認定 人間工学専門家。2022年度〜2025年度グッドデザイン賞審査員。

竹嶋 理恵

株式会社 電通

サステナビリティコンサルティング室

エグゼクティブ・プランニング・ディレクター 電通Team SDGsプロジェクトリーダー

ストラテジー立案からキャンペーン構築、ウェブサイトやイベント、店舗開発まで関わり、政府広報や環境・観光・地域振興・教育・飲料・金融・スポーツなど、さまざまなジャンルの商品やサービスのプランニングに携わる。 電通Team SDGsではSDGsに関する情報発信、ソリューション開発を手掛ける。サステナビリティコミュニケーションとともに電通グループのSDGsビジネスソリューションとしてサーキュラーエコノミー構築やカーボンニュートラル推進も支援。サステナビリティ起点での事業変革を手掛ける。国際会議等での登壇や寄稿にも多数携わる。

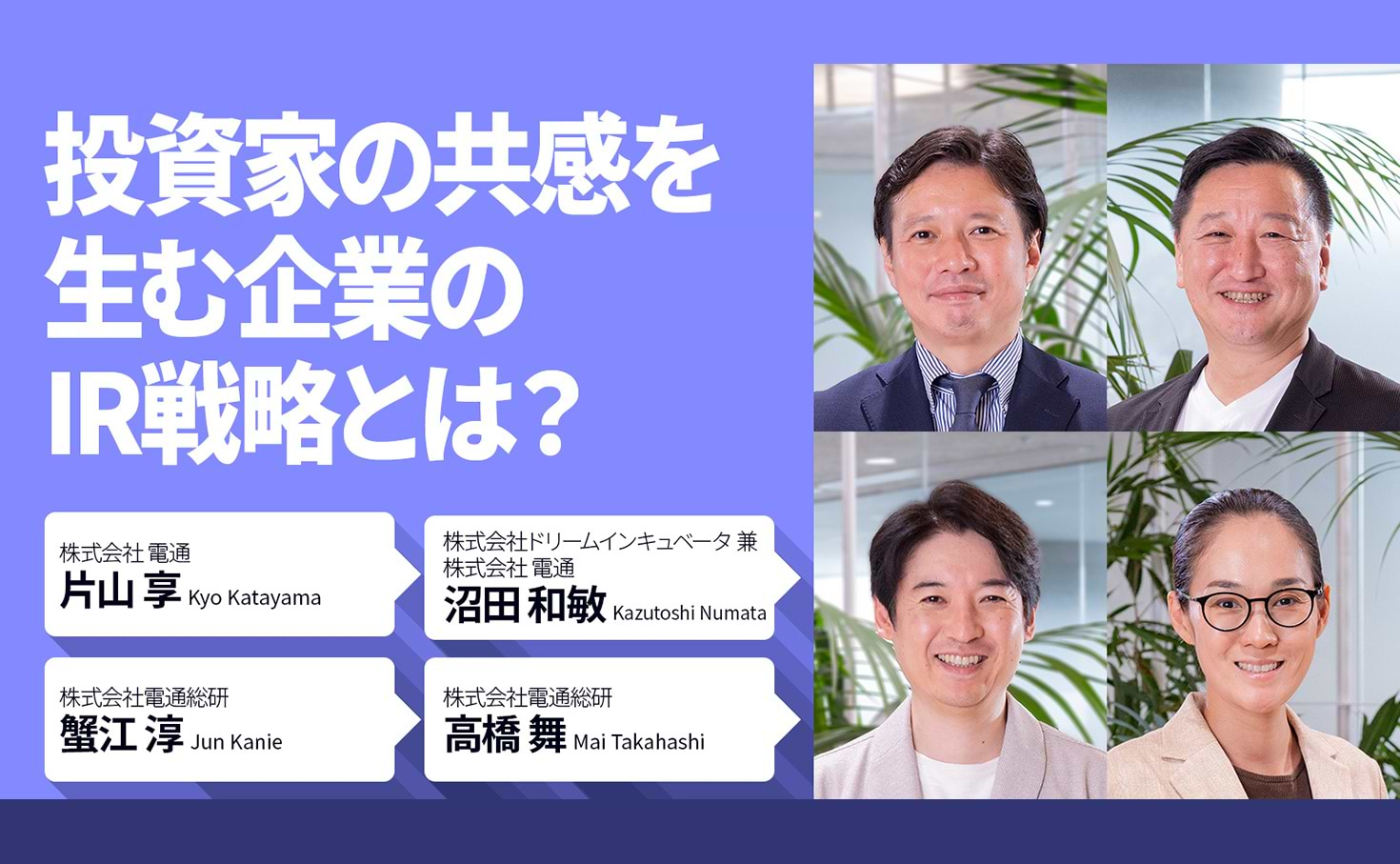

蟹江 淳

株式会社 電通総研

コンサルティング本部 未来事業開発ユニット

ユニット長

製造業/出版業/飲食チェーンなどのさまざまな業界における戦略立案/業務変革・BPR (ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の経験が豊富である一方で、タレントマネジメント、組織活性化など、人・組織に関わる問題の解決にも幅広く携わる。事業を価値創出プロセスと人・組織の両面から変革し、顧客の価値提供力向上を支援。近年はサステナビリティ経営の高度化や経済安全保障、サイバーセキュリティ といったテーマへの取り組みを強化している。

佐々木 亜悠

株式会社 電通

フューチャークリエーティブリード室

クリエーティブ・ディレクター

2002年電通入社。クライアント課題に応じた事業戦略からコミュニケーション・デザイン、広告制作まで、幅広いクリエーティブ・プランニングに従事。グローバルクライアントを中心に、化粧品、トイレタリー、ファッション、飲料をはじめ、さまざまなクライアント業務を担当。近年は、サステナビリティをテーマとしたクリエーティブプランニングにも力を入れている。

平子 佳美

住友林業株式会社

コーポレート・コミュニケーション部

グループマネージャー

1995年、住友林業株式会社へ入社。人事部、営業推進部などを経て、2017年よりコーポレート・コミュニケーション部に在籍。現在は、グループマネージャーとして企業広告を担当。

住田 康年

株式会社 電通

サステナビリティコンサルティング室

室長

2023年1月から現職。2018年から2022年まで、経営層の意思決定をサポートするビジネスコンサルティングチームの責任者として、自動車、精密機器、食糧、FA、通信、運輸、金融などを担当し、ビジネスの変革と成長にコミット。業務の改善・効率化よりも、非連続の場所に成長を生み出すクリエーティビティにユニークネスを持ち、大胆な勝ち筋の設計と論調形成、基盤整備の両面でサステナビリティ経営を支援する。カンヌ金賞など、受賞歴多数。

北島 孝俊

明治安田生命保険相互会社

ブランド戦略部 ブランド戦略企画室

室長

1999年入社後、人事・営業所長・営業企画・システムなどの幅広い業務に従事。その間、シンクタンクやメガバンクへの出向も経験。2022年からはブランド戦略部にて、JリーグやJLPGAを中心としたスポーツ支援を通じた健康増進・地域貢献の取り組みにより、明治安田らしい社会的価値の創出を推進。2023年よりCM・オウンドメディアなどのプロモーションも担当領域に加わり、ブランド戦略全般を企画・推進中。