──須賀GO、メディアビジネスの未来を、どう見ていますか?

dentsu Japan(国内電通グループ)は、重点領域を切り開く事例創出を担う役職として、グロースオフィサー(GO)を設置しており、2025年度には、各領域から7人が選出されています。本連載では、電通が掲げる「真の Integrated Growth Partner(インテグレーテッド・グロース・パートナー)」を体現するGOたちの、未来に向けての視点と思考に迫ります。

今回登場するのは、メディアビジネスイノベーションを担当する須賀久彌GO。30年近くにわたって、主にテレビ周辺の仕事を通してメディアビジネスに関わってきたその目に、メディアビジネスの現在地と未来はどう映っているのか。激変するメディア環境にどう対応しようとしているのか。

変化に対応しながら、メディアビジネスを革新する

──最初に、グロースオフィサーとしての現在の仕事の内容について教えてください。

須賀:グロースオフィサーとして、メディアビジネスイノベーションを担当しています。この担当は、今年1月に新しく設置されたもので、果たして何をすることが正しいのか、私自身も手探りではありますが、メディア環境が大きく変わりつつある中で、変化に対応しながらメディアビジネスをどう革新していくかが問われていると思っています。

メディアビジネスと一口に言っても、新聞、テレビといった既存のマスメディアもあれば、伸長が著しいインターネットもあり、最近で言えば、コミュニティやファンダムみたいなものもメディアと呼べるかもしれないぐらい多様ですし、関わる組織や企業も多岐にわたります。電通には、テレビやラジオを担当する部署もあれば、新聞や雑誌を担当する部署もあります。インターネットなどデジタル領域に強い電通デジタルのようなグループ会社もありますし、今年サービス開始から15周年を迎えるradikoや、同じく10周年を迎えるTVer、OOH(屋外)広告を扱うLIVE BOARDなど、電通が出資している会社もあります。そういった部署や会社に対してはビジネスを活性化していくための支援を、放送局などのメディアに対しては今後の広告を中心としたメディアビジネスの進化を見据えた提言を行っていくことが自分の仕事だと考えています。

──メディアと向き合い、メディアビジネスを進化させていくうえで、特に重視していることは何ですか。

須賀:「変化に対して形を変えていけるかどうか」がとても重要だと思っています。既存のメディアは、同じことをちゃんと続けることが信頼につながる面もあって、ある意味では「変化しないことに価値がある」という考え方もありました。しかし、昨今のメディア環境の急速な変化を踏まえれば、メディアも、メディアと向き合う私たちも、変化をおそれず、むしろ変化を強みにしていくことが必要だと考えています。

電通時代の私は、テレビビジネスの新しい試みに数多く関わってきました。いくつか例を挙げれば、IPGという電子番組表サービスを扱う会社の立ち上げ、BSデジタルの立ち上げ時のデータ放送を使ったビジネス、TVerをはじめとする動画配信サービスの立ち上げなどです。いずれも今では当たり前のサービスや機能になっていますが、当時は一つ一つが手探りの試みで、成功が約束されているわけではありませんでした。

グロースオフィサーの任に就いてメディアビジネスイノベーションを担当する現在も、基本的な考え方は変わっていません。変化に対応しながら新しい試みを仕掛けていくことが重要だと考えています。一つ一つの試みは小さくても、一つ一つの変化は小さくても、それが積み重なって、メディアビジネスの進化につながっていくと信じています。

メディアの細分化で、「マス」という概念が揺らいできた

──メディアビジネスの観点から、ここ数十年のメディアの変化をどうとらえていますか。

須賀:まず、インターネットのインパクトはやはり大きいと思います。ソフトバンクと電通とでサイバー・コミュニケーションズ(2022年1月 にCARTA HOLDINGSに吸収合併され解散)という会社をつくって日本で初めてインターネット広告を始めたのは、私が電通に入社した1996年でした。それから30年近くたちますが、今ではインターネットが存在しない社会というのはちょっと考えられないですよね。

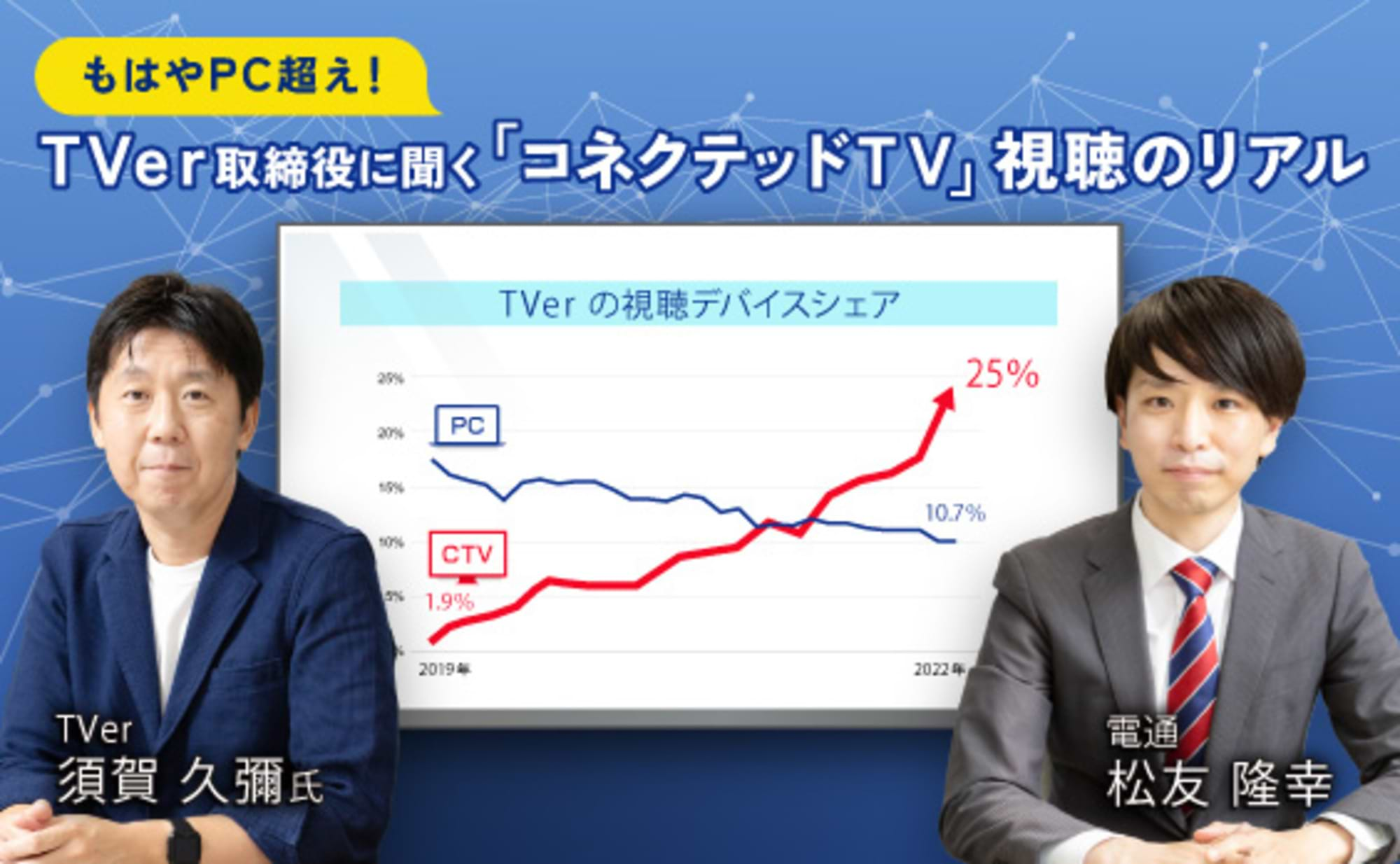

最近の大きな変化でいうと、動画でしょうか。個人が簡単に動画を作成して投稿できる環境が整い、若い世代を中心に動画によるコミュニケーションが当たり前になっています。広告においても、YouTubeやTVerなどの動画広告がテレビ広告などとセットでプランニングされる時代になっています。

──今後、メディア環境はどのように変化していくと思いますか。

須賀:メディアは今よりもさらに細分化していくのではないでしょいうか。コミュニティなどが新しくメディア的な存在になり、メディアが多様化していくという意味でもそうですし、既存のメディアの中でも細分化が進んでいくのではないかと考えています。

例えば、新聞の場合、どの記事を読むかは個人の好みとしても、これまでは読者が紙面を通じて同じ記事群に接していました。しかし、紙面ではなく、アプリやウェブで見る場合には、読者が記事を自由に取捨選択したり、読者に合わせて記事が表示されたりする仕組みにシフトしています。そうなると、ある人に届く記事と、別の人に届く記事が全く違ってくるということが起こります。それはテレビでも同様で、昔は放送局が放映する番組の中から選択して見ていたのが、今はテレビ画面上でTVerが配信するテレビ番組を見ることもありますし、YouTubeを見る人もいれば、Netflix (ネットフリックス)の番組を見る人もいるという状態になっています。テレビ画面から得ている情報が人によってそれぞれ違っているわけです。

それが意味することは、新聞やテレビに広告を出稿すれば多くの人に届くという、これまでの広告出稿の常識とは違う世界になっているということです。つまり、これまでマスメディアが前提としていた「マス」という概念が揺らいできている。広告主からすれば、届けたい情報が生活者に簡単には届かない、あるいは生活者に届く経路が複雑になる、ということになります。マーケティングは昔に比べて難しくなっていると思いますね。

さらに、生成AIの登場により、文章や画像、動画など、個人が容易に情報の発信者になることができるようになってきています。そうなってくると、今後、玉石混交ではあるものの、情報の量が今の千倍、1万倍、100万倍になるような世界がやってくるかもしれません。

──そうなったとき、メディアに対する生活者の意識や行動はどう変わっていくと思いますか。

須賀:AIやレコメンドといったものが進化していき、ユーザーにとっては、欲しい情報を取るために何らかのサービスにアクセスするというより、普通に生活していると情報が自動的に入ってくるような世界になっていくのではないでしょうか。

ユーザーは、便利なものを見つけたら、高い所から低い所に水が流れていくように、みんながそれに流れていくだろうと私は考えています。生活者からすると、特に意識を変えようと思っているわけではありません。昨日まで使っていた10個のサービスがあったとして、11個目のサービスを知ったときに、そちらの方が便利だと思ったら、今までの10個の中から二つ減らして9個に変わるといったことが当たり前に起こるのだと思います。わざわざ選ぶとか、いつも探しているとかではなく、何かをきっかけに知り、そちらの方が便利だと思ったらスイッチしていくということが繰り返されるのではないでしょうか。次々と新しいサービスが生まれてくる環境になった以上、メディアやプラットフォームは、ユーザーに選ばれるものになれるよう常に進化し続ける必要があると思います。

また、メディアの細分化・多様化が進むと、情報の信頼性についても考えざるをえなくなるでしょう。みんなが議論の前提となる情報を共有していることは、民主主義の基盤の一つです。昔であれば、マスメディアと言われるものにみんなが同じように接することで情報を共有していました。しかし、メディアが細分化されていくにつれて、各人がそれぞれの情報空間の中に住んでいるような状態になり、自分が住んでいる情報空間とは異なる情報空間があることさえ知らないといったことが起こりえます。もし異なる情報空間があることを知ったとしても、「あんなのは非常識だよね」と即座に否定するかもしれません。いわゆる「分断」です。

既存のメディアはそこに対して問題意識を持っていますし、異なる意見があれば両論をきちんと提示すべきだと考えています。それは、メディアの信頼性にもつながります。広告主から見れば、信頼性の低いメディアへの出稿は商品やブランドにとってリスクになりますから、既存のマスメディアやプラットフォーマーに対して、信頼性に関わる提言を行っていくことも広告会社の仕事だと考えています。アテンションエコノミーやレコメンドが全盛の中、信頼性をどう担保するかはとても難しい課題です。総務省や行政の検討会などを見ていても、識者の方たちが喧々諤々(けんけんがくがく)に議論しているテーマでもあります。私はメディア論の専門家ではありませんが、メディアビジネスに関わる者として、それを追いかけるのも自分の仕事と考えています。

混沌とした時代だからこそ、仕掛けることに意味がある

──メディアビジネスにおいて、dentsu Japan の強みをどう考えていますか。

須賀:生活者のことをよく知っている、ということが最大の強みだと思います。その基盤となるメディア接触データや生活者意識調査データが、dentsu Japanには豊富に蓄積されています。それらの分析に基づいて、「人がどういうときに動くのか」「何によって態度変容するのか」といったことついて、常にいちばん詳しい存在だと思いますし、今後もそうありたいと思っています。

dentsu Japanは、生活者のことを知るすべをたくさん持っていますし、メディアとの強いリレーションも持っています。加えて、dentsu Japanにはアイデア豊かな人財がたくさんいます。一方で、グループの外に目を向ければ、例えば既存のメディアの人たちと一緒に何かを立ち上げるようなこともありうるし、外資のプラットフォームと組むこともあるかもしれません。そう考えると、これからはグループ内外問わず、「協業」がカギになってくるかもしれませんね。

──最後に、今後のグロースオフィサーとしての使命や役割についてどのように考えていますか。

須賀:まず、長くテレビの仕事に関わってきたので、これからもテレビの新たな可能性を追求していくお手伝いをしたいという気持ちがあります。これまでのテレビの常識を疑って、変えるべきところは変えて、新しい試みを仕掛けて、その結果として「こんなに良くなったね」というような状態をつくれたならと思っています。

また、メディアが進化していくときに、広告も共に進化しなければならないという思いもあります。かつて広告が世の中で大きな話題になったり、文化として捉えられたりした時代がありました。それに比べると、今は広告が忌避されるものになりつつあるように感じる瞬間があります。広告がよりよいユーザー体験になるよう、もう一度設計し直す必要があるのかもしれません。

今後もメディア環境は変わっていくでしょう。どう変わっていくかは、ある意味、予測不能です。生成AIを見ても、この2年くらいでみんなに認知されて、今では何の抵抗感もなく生成AIに質問したり、画像や動画の制作に使いこなしたりしています。30年前にインターネットが普及したときとは違うスピード感で社会に浸透しています。

ただ、たとえ変化のスピードが速くても、過去の知見が全く役に立たないというわけではありません。例えばdentsu Japan が持っているノウハウや調査データの蓄積など、未来を考えるうえで活用に値するものはたくさんあるはずです。だから、何か新しいことを仕掛けようというとき、すぐに助走をつけられると思っています。

時代が混沌(こんとん)としているということは、新しいものをつくるチャンスがあるということでもあります。個人的には、とてもポジティブに捉えていますし、メディアビジネスイノベーションという仕事の可能性にとてもワクワクしています。

30年近くにわたり、テレビというメディアと向き合って仕事をしてきた須賀GOは、意外にも理系出身とのこと。入社後の初配属はシステム開発室だった。が、だからこそ、冷静と情熱のあいだで試行錯誤しながら、TVerなど新しい試みの成功に貢献することができたのではないだろうか。変化をおそれずに仕掛けていく姿勢は、グロースオフィサーとなった今も変わらない。

※掲載されている情報は公開時のものです

著者

須賀 久彌

dentsu Japan

dentsu Japanグロースオフィサー

電通入社後、システム開発室配属。 その後、メディア・コンテンツ企画局、テレビ局ネットワーク1部(現ラジオテレビ局テレビビジネス1部)、メディア・コンテンツ計画局を経て、2006年にプレゼントキャスト(現 TVer)の設立に携わり同社に出向。2008年6月に同社代表取締役社長に就任し、gorin.jpやNHK「らじる★らじる」、TVerの立ち上げに関わる。2018年に電通ラジオテレビ局に帰任後、 2019年にラテBP局長に就任。2020年7月からTVerに取締役として出向。2025年1月より現職。