広告・マーケティング領域をはじめとしてさまざまな領域で求められるCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)の設計に対して、電通のクリエイティブはどのように貢献できるのか?

この「月刊CX」では、電通の専門部署「CXCC」(カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター)メンバーが具体的な事例を掘り下げることでCX領域におけるクリエイティブの役割と可能性を探求します。(月刊CXに関してはコチラ)

第2回は、電通内のアワードを受賞した、目で読める点字「Braille Neue(ブレイルノイエ)」をメインの題材にして、その作者である“発明家”高橋鴻介氏に「CXクリエイティブとは何か」についてお聞きしました。

【高橋鴻介氏プロフィール】

電通 カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター

東京生まれ、秋葉原育ち。インタラクティブコンテンツの制作や公共施設のサイン計画を手掛けつつ、発明家としても活動。墨字と点字を重ね合わせた書体「Braille Neue」、触手話をベースにしたユニバーサルなコミュニケーションゲーム「LINKAGE」など、発明を通じた新規領域開拓をライフワークにする。主な受賞歴にWIRED Audi INNOVATION AWARD、INDEX: Design Award、TOKYO MIDTOWN AWARDなど。

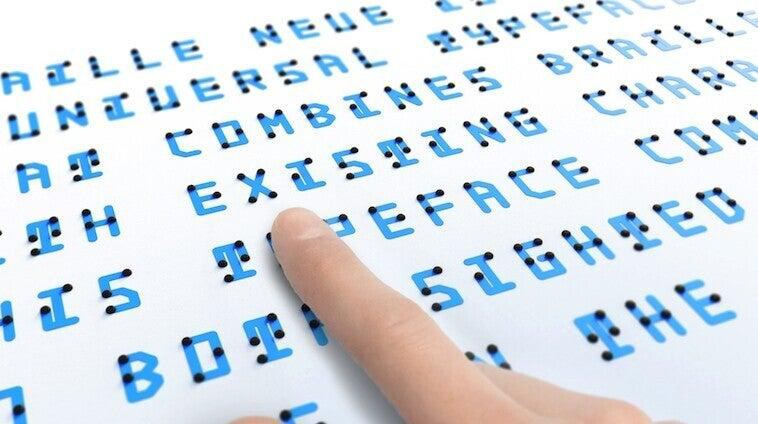

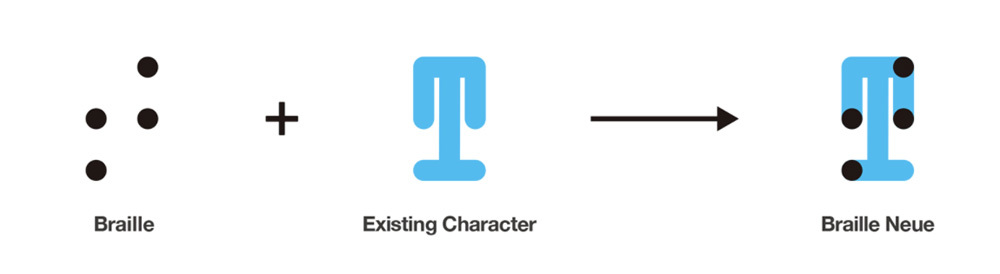

【Braille Neue】

目で読める墨字と指で読める点字が一体になったユニバーサルな書体

小さな「面白いな……」から、発明は始まる

月刊CX:はじめに、この「Braille Neue」が生まれたきっかけなどについて、簡単に教えてください。

高橋:もともと僕は大学でプロダクトデザインを学んでいたのですが、授業で社会課題に関係した課題提出がとても多く、自分の中で「デザイン」というと、そういった社会課題に取り組むこと、というイメージがありました。

そんな気持ちで電通に入って、最初に誘ってもらったのが、「NIN_NIN(ニンニン)」という視覚障がいがある人のニーズから生まれた肩乗りロボットでした。

そういったことがきっかけになって、見えない人と見える人が混ざり合うイベントを先輩と一緒に企画したときに、視覚障がいがある友人が点字を実際に読んでる様子を初めて見たんです。そこで「点字って、こんなふうに読むんだ!」とか「こういう仕組みなんだ!」という発見がありました。

月刊CX:たしかに、視覚障がいの人が点字を読むスピードを目の当たりにしたことはないかもしれません。

高橋:点字は駅や街のあちこちにあるけど、読んでる様子を意外と見たことないなって。僕もそこですごく興味を持ちました。「点字、面白いな」と。

そのとき、その友人に「高橋くんも点字が読めるようになると暗闇で本が読めるよ」って言われてさらに興味が湧いたんです。

でもいきなり点字を読むっていうのは、あまりに難易度が高いので、その世界に入る補助段になるようなものがあったらいいなと思って「点字に線を引いて、まずは読める文字にしてみよう」というアイデアが生まれた。そんな本当に落書きみたいなことからBraille Neueは始まりました。

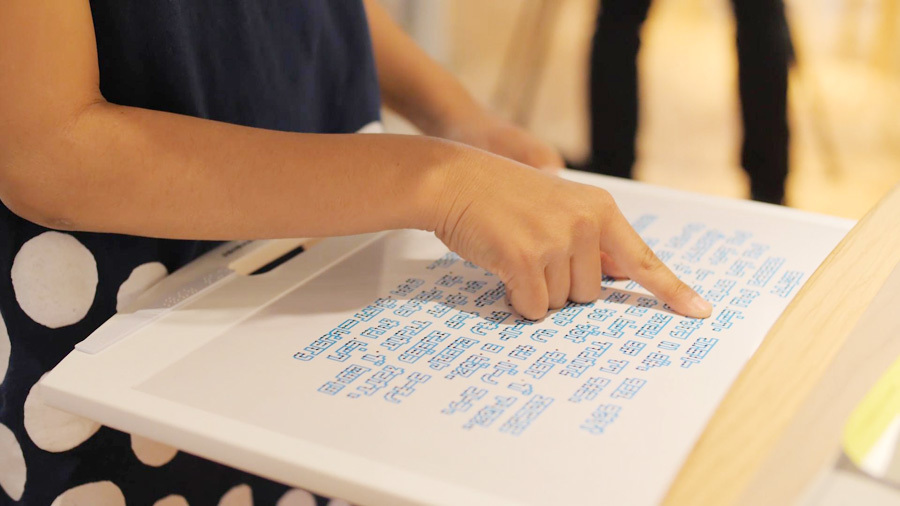

高橋:それを先輩に提案してみたところ「これ、イベントで使ってみようよ」ということになって。実際に立体印刷で、イベントのロゴをつくったり、首から下げる参加証に使ったりしました。

そのとき、晴眼者と視覚障がい者がそれを介して会話しているのを見て、この文字が「人をつなぐツール」になっていることを発見したんです。

月刊CX:人をつなぐツール?

高橋:同じツールを使うことで、今まで関わったことのない人との出会いのきっかけが生まれる、ということです。

それで、これはちょっと意味がありそうだぞ……と思ってTwitterに上げたら、いろんなところから反響があったので、一緒に形にしてくれそうなところがないかなと探した結果、渋谷区さんと出会いました。

月刊CX:最初は渋谷区だったんですね。

高橋:渋谷区長さんにプレゼンをしに行ったら、その場で「いいじゃん、これ渋谷から世界に広げようぜ」と言ってくださって。その場で福祉課の方を紹介してもらい、渋谷区の施設への導入がそこから始まりました。

月刊CX:いきなり好スタートですね!

高橋:もちろん、その前にもたくさんの企業さんとお話ししましたが、なかなか実施まで進めなかったんです。でも、渋谷区に実装されてから、いろんな企業さんから声がかかるようになりました。今は、とある製薬メーカーの視覚障がいのある職員さんとつながって、一緒にその会社のサイン計画(施設内の案内表示)をBraille Neueを使いつつ改善しています。

月刊CX:視覚障がいのある人を介して広がっていくのはBraille Neueならではですね。

高橋:「点字って面白いな、何か可能性ありそうだな」みたいな好奇心から始まったものが、つくってみたらそのツール自体を通じて今まであまり関わったことがない人との出会いのきっかけになって、そこから想像もしなかったところにつながりが広がっていくのが面白いですね。

CXクリエイティブとは、「一人一人に寄り添えるもの」

月刊CX:この連載では、さまざまな事例を通じて「CXクリエイティブとは何か?」という問いを掘り下げることをテーマにしています。このBraille Neueが電通社内のCXアワードを受賞したことも踏まえまして、高橋さんは「CXクリエイティブ」という言葉の意味をどのように考えていますか?

高橋:まず、自分が(局を異動して)CXクリエーティブ局の所属になると聞いたときに「そっちの方が今やってることがやりやすくなるかも」と思った記憶があります。

月刊CX:ほう、それはなぜでしょう?

高橋:CXクリエイティブは、マスクリエイティブよりも、もうちょっと距離感が「人に近い」気がしたんです。今までのいわゆるマス広告やデジタル広告は、結構「1対多」というか、大きい集団に向けて打つもののイメージがあったんです。

その「たくさんの人を楽しませようぜ」というのがマスクリエイティブだとすると、CXクリエイティブは、もうちょっと、一人一人に寄り添ったことができそうだな、という意識がありました。

月刊CX:CXとは「大きな集団ではなく、一人一人に寄り添えるものだ」と、なるほど。

高橋:はい、例えば「ファンにする」ということを一つ取っても、一人一人がどういうふうに反応するかを考えられる。あと、手段が多様で、もっと生活の中に自然に入れるものも含まれると思います。

これまでも「手口フリー(コミュニケーションの手段を自由に適切に選ぶやり方)」みたいなことはいわれてはいましたが、今まではやはりメインにマス広告があってデジタルはそれの一部みたいなことが多かったんです。でもCXクリエイティブでは、割とマスではない領域を主戦場にして戦っていいんだという感覚がある気がします。

月刊CX:Braille Neueはどういった部分がCX的に評価されていると思いますか。

高橋:なぜ今回CXという領域で評価されたのかは僕自身もわからないのですが、あえていうとすれば、Braille Neueは文字というメディアのハックなんですよね。

月刊CX:メディアのハック?それはどのあたりがですか?

高橋:一つは思想性、文字というメディアが持っている情報伝達の機能だけでなく、コミュニケーションのきっかけになることを狙ったということです。

見える人の文字と見えない人の文字が当たり前のように一つになっていることで、今までにないつながりを生み出すデザインになりました。

もう一つは「余白」ですね。クライアントさんがBraille Neueを使うときに「どういうふうに使おうか」と、自由に想像できる余白があります。文字というツールは情報伝達手段として当たり前に使われるツールですが、そこにコミュニケーションの仕掛けを加えたことで、当たり前に使われるものになったというのは大きいと思います。

月刊CX:使い方を想像できる余白。

高橋:例えばこれを使って、あるファッションブランドが「Braille Neueとコラボレーションした服を出そう、触ってわかる服を作ってみよう」みたいなことをいってくれたんです。今まで点字というものがファッション業界で脚光を浴びるみたいなことはなかったので、これはちょっとした領域拡張ですよね。

月刊CX:広がってますね。

高橋:今まで触れたことのない人がその潮流の中に入ってくる感じが面白いなと思ったんです。

例えば視覚障がいの人に「自分で色あわせがわからないから、だいたいモノトーンの服を着ちゃう」みたいな、ファッションから実は疎外されていたという話を聞きました。「でもお気に入りの服を着るとやはり気分が上がるんですよね」という気持ちも、もちろんあると。

なので、自分がどういう服を着ているのか、というのを説明できるだけでも、もうそれは相当いいですね、と感想をいただきました。

見える人だけの業界だったものに、こういうエッセンスが入ると、今までよりも市場がちょっと大きくなる。

月刊CX:それまで疎外されていた人たちがファッションという潮流の中に入ってくる。それは明らかな「領域拡張」ですね!そのBraille Neueの服には何と書いてあるんですか?

高橋:普通にブランド名が書いてあるものと、あとは「暗闇の中の光」について書かれた詩が書いてあります。友達にあげたら、「実はここにね」って言っていろんな人に触れてもらったりして、それがコミュニケーションのきっかけになってるよと言っていました。

月刊CX:渋谷区の方ではBraille Neueを体験した人たちにどんな反応がありましたか。

高橋:はい、やはり良かったのは「見える人が興味を持ってくれる」ところでした。

この書体が狙っているのは、見える人が見えない人の世界に興味を持つ入り口になる、ということなので。

月刊CX:見えない人のものであったはずの点字をハックして、それに見える人が反応するというのは面白いです。視覚障がいのある人とない人とが同じ文字から同じ情報を得られているのは、とても不思議ですてきな状況ですね。

高橋:CXでいうところのジャーニーマップの中での拡張ではなく、「カスタマー」の領域をもうちょい広げたいという思いはあります。

以前、目が見えず、耳が聞こえない盲ろうの友人から知った「触手話(しょくしゅわ)」という、手で手話に触れて読み取るコミュニケーション方法から発想して、「LINKAGE(リンケージ)」という指で遊ぶゲームを作ったんですけど、それも領域を拡張するものでした。

【LINKAGE】

カードの指示に合わせて、棒でくずれないように指同士をつないでいくだけのシンプルなゲーム。

月刊CX:それはどのようなものでしたか?

高橋:はい、僕自身が盲ろうの友人と初めて出会ったときの「まずどうやって会話したらいいんだろう?」みたいなところから始まって、知らない人と仲良くなるための緩衝地帯みたいな、両者が対等に混ざり合っちゃう領域を新しく生み出すものにしました。

ユニバーサルデザインはとてもすてきな概念ですが、ともすれば、障がいのある人のことを「仲間に入れてあげる」みたいな優劣の意識を感じる場合があります。そうではなくて、互いにフラットになれるルールみたいなものをつくっていきたいです。

ヒントは、人間の普遍性

月刊CX:たしかに、LINKAGEもBraille Neueも、一方が他方に入っていく形ではなく、中間領域というか、両側が対等に入れる世界になってますね。高橋さんは、インクルーシブなテーマに限らず、毎日のようにさまざまな発明をしていますが、アイデアを思いつこうとするとき、どこを入り口にしているのでしょう?

高橋:ものをつくるときのテーマは、コミュニケーションをもっと円滑にするような、アイスブレイク的なものが多いです。

今まで会ったことない人とスムーズに同じ土俵に立てる仕組みとか、そういうものですね。自分自身が、パーティとかになると端っこで「どうやって話そう……」みたいになっちゃうタイプなので、話すきっかけがやはり欲しいな、というところからものづくりを始めることが多いです。

月刊CX:新しいコミュニケーションの形をつくろう!みたいなところから入ることも多いわけですね。コミュニケーションがテーマではない発明の場合だと、どういった発想によって自分を発明にたどり着かせていますか?

高橋:あまり難しく考えずに、何かこう「これがもうちょいこうだったらいいのに」みたいな、割とモノ起点で考えることが多いです。

やはりハック思考を持っているせいか、全く新しいものをつくるよりも、今あるものにちょっと工夫してあげた方が受け入れられやすいかな、っていうのは、頭の中に置いてやっています。

例えば以前やった、ペットボトルのキャップで組み立てる建築「CAPNUT(キャップナット)」では「ペットボトルは誰でも締められるネジだ」という点が発想のポイントでした。

【CAPNUT】

誰もが知っていて、どこにでもあるペットボトルのキャップを用いて組み立てられる生活用品をデザインするプロジェクト。

月刊CX:ペットボトルのキャップは、誰でも締められるし、開けられると。

高橋:ペットボトルのこのネジを締めるというUIは世界中どこでも共通で、どんな年齢の人でも組み立てられる。そして、よくよく調べるとコカ・コーラのボトルは世界中のどこでも売っているぞ、っていう。この二つの「普遍性」っていうんですかね。そういった普遍的な人間の行為みたいなものを発見できるとプロジェクトがぐっと進みます。

月刊CX:モノの中に隠れてるわけですね、人間の本能だったりモノの性質だったりみたいな普遍性が。発明というよりは、それを発見する喜びみたいなものがまずあるんですね。

高橋:そうですね。人間がついやっちゃう行動とか、普遍的な心理はやはり面白い。

今までやってきた発明は、そういうところを面白く感じてるんだなっていうところはあります。

でも法則化をめちゃくちゃ意識してるわけじゃなく、つくり方もどんどん新しくなるだろうなと考えています。

月刊CX:その取り出した普遍性みたいなものを使って生み出すものは、人を笑わせるものとかおかしなものよりは、役に立つものが多いですか?

高橋:どちらも……ですかね。真面目すぎるとつまらないので、役立つものほど楽しいとか面白い側面を意識しますし、馬鹿馬鹿しいものほど実用的な側面を意識します。

普遍性があるものだったら、せっかくだったら世の中がちょっと良くなったらいいなと思います。だから、これ面白いなと思ったら、つぎは、それにまつわる社会課題などをリサーチし始めます。例えば、コカ・コーラとマクドナルドはやや貧困率の高い地域でも手に入れることができる、とか。で「へー知らんかった!」って。

月刊CX:ペットボトルという、プラスチックを世の中に生み出し続けること自体が環境に対する負荷、みたいな批判もあるものを使って、それを少しだけ善に向かわせるというところにも、インパクトがありますね。

高橋:はい。あと、普遍性だけをストックしておくと、あとで何かに結びつくことがあって面白いです。「ペットボトルのフタをネジとして使えないか」とか、こういうアイデアの話をすると、クライアントさんが「それだったら何か一緒にできないかな」と発火してくれることがあって、そういう瞬間もすごく好きです。

月刊CX:高橋さんの話を聞いていると、CXの「カスタマー」が指すものが、通常の意味よりも広く感じられてきますね。

高橋:そうですね。カスタマーは和訳が良くないですよね。「顧客」とか「購入する人」ってなんか嫌な感じがします。

月刊CX:「お金をもらう対象」みたいな印象が「カスタマー」には強いからですかね。

無償でサービスを受ける人もカスタマーというので、一概に金銭が発生するという意味だけじゃないとは思いますが。

高橋:ぼく「課題ラボ」というプロジェクトにも参加してまして、その中で「日本人の市民意識」っていう話を聞いたんです。「市民:シチズン」っていう言葉には、集団の「主体的な」構成員って意味があるらしいんですけど、自分のつくるものが、そういう、主体的に良い行動をする人を増やすことにつながっていてほしいなって思います。

別に自分がすごく良い人間だってわけじゃないんですけど。(笑)

もうちょっと相手の中の良心を引き出す何かをつくっていけるといいんだろうなって、そうありたいなって。

月刊CX:CXは、カスタマーエクスペリエンスではなくて、シチズンエクスペリエンスだと。

高橋:(ここで初めてシチズンの頭文字がCであることに気づいて)あっ……!はい、そうです、そうです!(笑)

月刊CX:いや、面白いですね。メディアのハック、人間の普遍性から、市民の定義まで、今日は幅広いお話をありがとうございました!

高橋:はい、ありがとうございました。

この記事は参考になりましたか?

著者

高橋 鴻介

大学卒業後、電通に勤務。プランナーとして、インタラクティブコンテンツの制作や公共施設のサイン計画などを手掛けつつ、発明家としても活動。墨字と点字を重ね合わせた書体「Braille Neue」など、新しい人のつながりを生む発明がライフワーク。WIRED Audi INNOVATION AWARD 2018で、日本のイノヴェイター20人に選出。2022年9月に電通を退社。

月刊CX編集部

株式会社 電通

CXCC(CXクリエーティブセンター)

電通のCX専門部署「CXCC」メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載「月刊CX」の編集チーム。局内または社内の優れたCXクリエイティブの成功事例を取材することで、CXクリエイティブの本質や可能性を解き明かす。コアメンバーは、木幡容子、小池宏史、大谷奈央、奥村広乃、古杉佑太郎 、イースピン、齋藤敬介、小田健児、高草木博純、金坂基文で全員CXCC所属。