企業の成長ストーリーを描く。 データ×クリエイティブで、CXを生み出す「技」とは。

日々進化し続けるCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)。

今やあらゆるシーンで求められるCX領域に対し、電通のクリエイティブはどのように貢献できるのか?

その可能性を解き明かすべく、電通のCX専門部署「CXCC」(カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター)メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載。それが「月刊CX」です(月刊CXに関してはコチラ)。

第3回は、データマーケティングとクリエイティブとの融合により、広大なCX領域の統合ディレクションを担っている中田有氏を招き、CXクリエイティブの神髄に迫ります。

【中田有氏プロフィール】

電通

カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター

統合コミュニケーション・ディレクター / 統括クリエーティブ・ディレクター

データを起点としたコミュニケーション戦略から、フルファネルにおけるクリエイティブ表現まで、一気通貫して担当する「統合コミュニケーション・ディレクター」として活動。

味の素株式会社「スマ塩」、農林水産省「#元気いただきますプロジェクト」、ネスレ日本「ネスカフェアンバサダー」、花王ハミング「脱げない暑さを救え」などを手掛ける。

「デジタル」と「データ」。2回のゲームチェンジ

月刊CX:コピーライターだった中田さんが、データマーケティングやCXに興味を持ったきっかけはなんだったのでしょう?

中田:何か特別な出来事があったわけではないんです。入社以来、「ずっとコピースキルで生きていくんだ」と思ってました。

でも、デジタル時代が訪れて1回目のゲ-ムチェンジが起こったんです。最初はデジタルに無関心だったのですが、時代が進んでいくにつれ「デジタルに疎いままでは、面白いアイデアを思いつきづらくなりそうだぞ」と不安が増えていきまして……。

そんな不安を払拭(ふっしょく)するために、デジタル事例研究を重ねました。そして分かったのは、これからの時代の広告クリエイターは「従来のコピースキル」だけでなく「デジタルテクノロジーを活用した、新しい表現技術」の専門性も必要になったんだ、ということでした。

月刊CX:デジタル時代が“1回目”のゲームチェンジということは、2回目のゲームチェンジもあったのでしょうか。

中田:はい。デジタル時代の後にやってきたデータマーケティング時代が、僕にとって2回目のゲームチェンジでした。やはり最初は「データって、人の心を動かすクリエイティブとどういう関係があるんだろう?」という疑念を抱いていましたが……。

でも、クライアントもデータやデジタルアドについて日々専門性を高めておられたので、自分も同じ目線で対話ができなくてはと思い、データマーケティングとクリエイティブの融合に挑戦してみたわけです。

月刊CX:具体的には、どのような取り組みをしていたのですか?

中田:「データマーケティングセンター」のメンバーと一緒に、クライアントの事業目標を達成するために「どんなデータを活用できるか」「誰にどういうメッセージを伝えるべきなのか」「クリエイティブはどういう案なら着地できるのか」「それで面白くなるの?」といったことをずっと話して企画書を書いていました。

月刊CX:新しい取り組みで大変なことも多かったのでは。

中田:最初は苦労しました。その頃は黎明(れいめい)期で、「データマーケティングとクリエイティブの融合」という事例がまだあまりない時代だったので。毎回うなりながら作戦とそれを一気通貫するクリエイティブアイデアを模索していました。でもその手法の確立が、現在のCXクリエイティブの仕事につながっています。

データは、クリエイティブとクライアントとの距離を縮める

月刊CX:実際にデータを活用した企画を提案したとき、クライアントはどのような反応をしていましたか?

中田:まずまず良い反応をしてくださることは多かったと思います。例えば、商品を実際は誰に売ったらいいのか分からない状況にいるクライアントがいたとします。

そういったクライアントに、「データ的に攻めるべき有望顧客は〇〇です。〇〇のボリュームはこのくらいで、こういった性格をしています。こんな広告をこのコンタクトポイントで打ったら、今より売れるかもしれないので実験してみませんか?」と提案すると、「そんな攻め方があるんだ」と関心を持っていただけたりしました。

月刊CX:クライアントにとっても“新しい発見”があるわけですね。クリエイティブに携わる側としての変化はありましたか?

中田:クリエイティブとクライアントの関係性が大きく変わるというのはうれしい発見でした。どういうことかというと、クリエイティブだけでプレゼンする場合、いわゆるクライアントの広告部やクリエイティブを専門とした部署とのやりとりが多くなります。ですが、データマーケティングから入る場合、経営層や事業部の皆さんとも話ができるようになるんです。

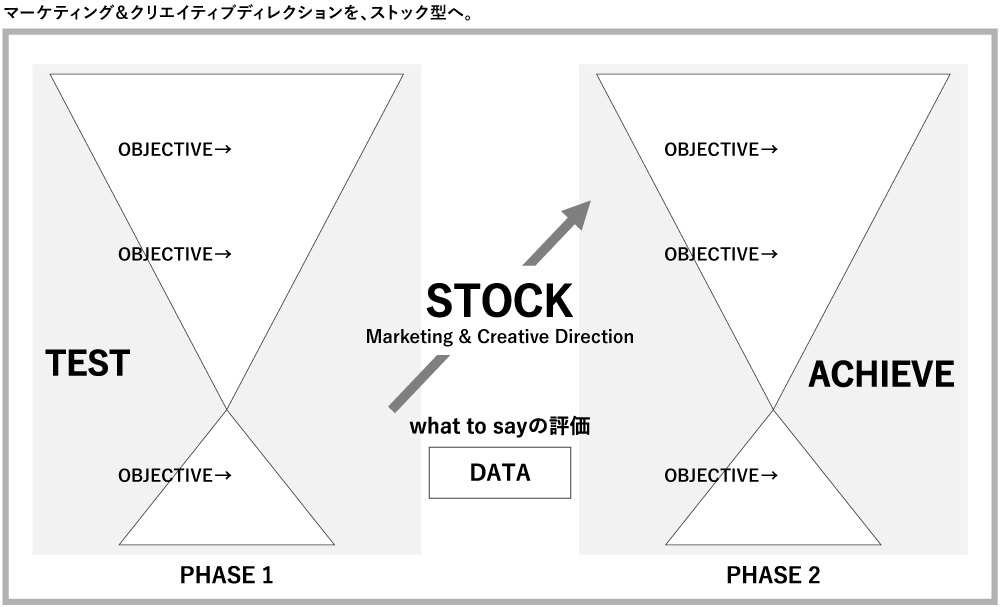

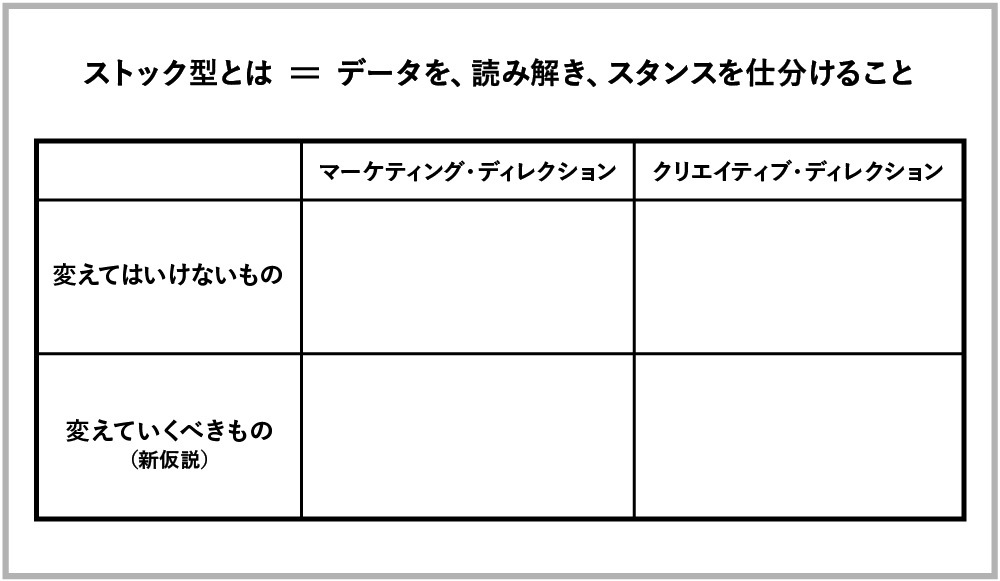

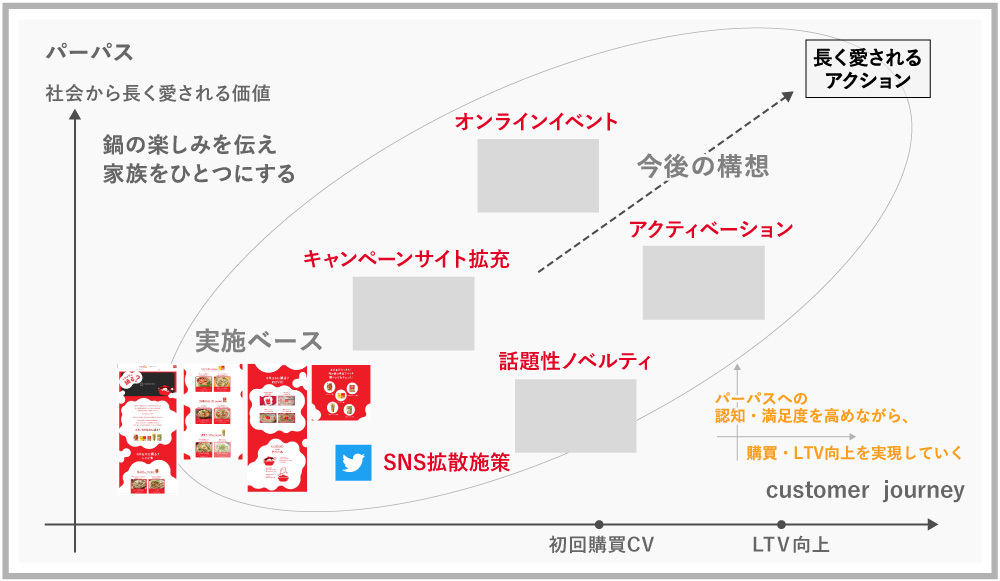

また、データを起点に全体設計をすることで、マーケティングとクリエイティブのディレクションが“ストック型”に変わるんです。事業を成長させるためのナレッジを蓄積し、PDCAを回していく。その回数を重ねるごとにCX設計の完成度を上げられます。クリエイティブジャンプもしやすくなります。そのおかげで、クライアントと長期的なパートナーシップを築くことができるようになりました。

月刊CX:関わる人が変わったことで、中田さん自身の仕事の進め方や役割にも変化があったのでは?

中田:はい。自分が「クリエイティブディレクター」という職域を超えた、ボーダレスな存在としてプロジェクトに関わっていくことで、経営課題を相談されるパートナーとか、同志みたいな関係性になっていくと、とてもうれしいです。

月刊CX:施策の完成度を上げ、関係性も深まる。データ活用によって、クライアントとクリエイターの双方がWin-Winになるんですね。

事業成功とクリエイティブジャンプを両立させる

月刊CX:クリエイティブ視点で考えたとき、データを活用することにはどのようなメリットがあるのでしょう?

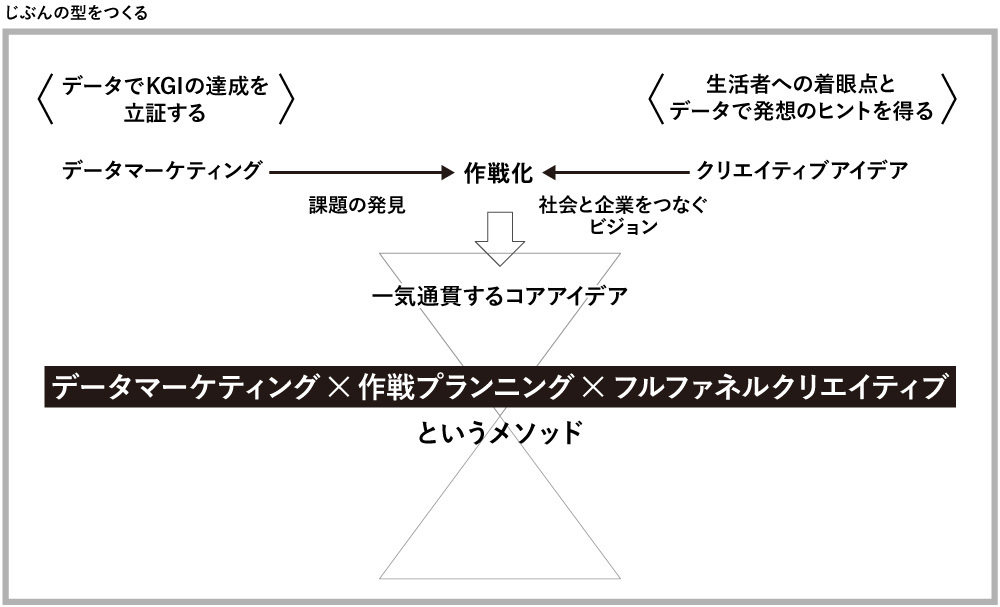

中田:大きく二つあると思っています。一つ目はクライアントのKGI達成に向けて、考えた作戦に確かな根拠を提示できること。もう一つは、クリエイティブジャンプの大きなヒントを得られることです。

この「事業成功」と「クリエイティブジャンプ」を両立させる、あくまで一つの手段として、データマーケティングを活用しています。

月刊CX:中田さんが味の素株式会社で行ったキャンペーン「鍋る?」は、データマーケティングを活用してうまくいった事例だと聞きました。どのような取り組みだったのか、ご説明いただけますか。

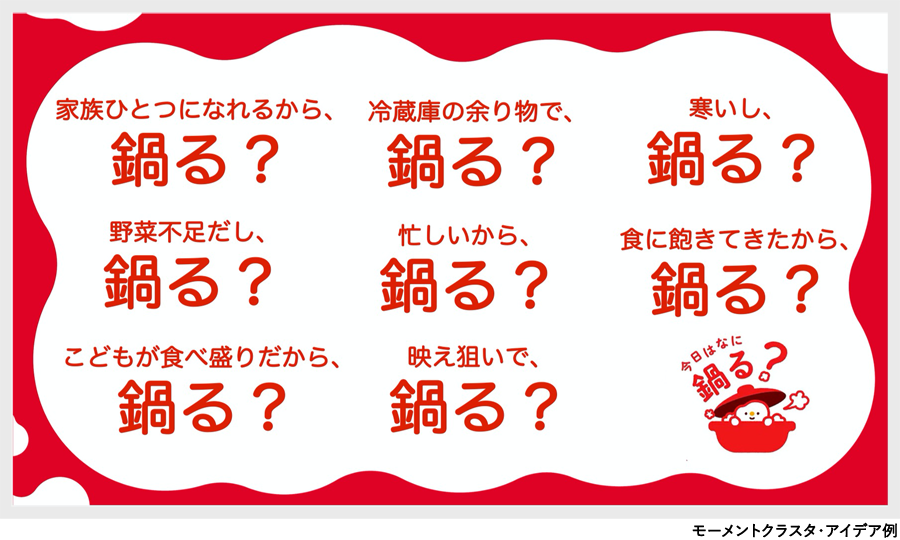

中田:はい。「鍋る?」では電通のPDM(People Driven Marketing®、“人”基点の統合マーケティング・フレームワーク)を使ったデータマーケティングで、顧客の購買と意識との関係性を読み取りました。そこから分かったことは、人が冬に「鍋を食べたい」と思う衝動は、いくつかに分けられるということでした。僕らはその分類を「モーメントクラスター」と呼んでいます。

月刊CX:「寒いから熱いものを食べたい」「余った野菜を消費したい」など、鍋を食べたくなる理由、つまりモーメントはさまざまであり、それをクラスターとしてとらえていくということですね。

中田:はい。データマーケティングでは、有望顧客をクラスター分類して、それぞれに最適化したコミュニケーションを仕掛けていくことが多いですよね。

「鍋る?」ではそれぞれのクラスターに対して個別にアプローチをかけることで、全体として「鍋を食べたいという衝動を日本中にあふれさせる」という作戦を提示したんです。「鍋る?」という作戦ワードの傘のもとに、さまざまな衝動にスイッチをオンにするクリエイティブジャンプを次々に起こしていきました。

月刊CX:中田さんは「鍋る?」の事例を「モーメント作戦型」と名付けていらっしゃいますね。事例の型を見つけ〇〇作戦とネーミングをするのは、面白いやり方だと思いました。

中田:これはコピーライターの経験からかもしれません。プロジェクトや企画に作戦名をネーミングすることは好きでよくやっています。

その理由は「今その瞬間の提案価値を明瞭にしたい」と考えているからです。それぞれに名前をつけてあげることで、どういう取り組みだったのかの変遷を振り返ることもできますし、スタッフ全体が同じ方向を向いて団結しやすくなるというメリットもあります。

企業アクションのすべてがCX。CXでブランディングする時代へ

月刊CX:近年、社会と企業がサステナブルな関係を築き、成長パートナーになることが重要だとよくいわれていますね。

中田:はい。大きな変わり目にある今、すべてのクライアントが自らの新しい存在意義を再構築していくことが大切です。社会と企業を新たな価値でつなぎなおす。そのアイデアとして、クリエイティブの仕事は重要度を増していくといわれています。

月刊CX:CXクリエイティブの役割も大きいですね。

中田:はい。とても大きいと思います。クライアントのトップと対峙(たいじ)しながら、大きな目的地を共有するだけでなく、最終的には社会に対するアクションやコミュニケーションまで全部引き受けていく存在になる。そのためには、生活者への理解を深めて、複数ある課題の中から核となるものにフォーカスするプロセスが大事です。その一つの手段として、データマーケティングが有力だと考えています。

月刊CX:CXクリエイティブにとって、データマーケティングは手段であり、目的ではないと。

中田:はい。データマーケティングというのは、それ自体が目的というより、すべてクリエイティビティを実現するためにあるといいなと思っています。

月刊CX:中田さんは、どうやってCXクリエイティブをつくっていきますか?

中田:僕らがやっているメソッドは、実施したクリエイティブアクションに対してデータで良し悪しが評価できるので、マーケティングやクリエイティブの知見をストックできます。つまり、企業やブランドのアクションを単発で考えるのではなく、その事業が拡張していくストーリーを考えた上で、そこに心に残るクリエイティブアクションを、経験値を加えながら一つ一つ積み重ねていける。

実は、このアクションの総体がCXであり、この蓄積こそが、これからの企業ブランディングそのものになっていく、と考えています。

月刊CX:CXクリエイティブは、企業やブランドの価値に共鳴して応援したいと思ってもらえるような可能性を秘めているのですね。

データの主張とCXクリエイティブの主張。その潮目でアイデアを爆発させる

月刊CX:広告クリエイターの中には、データマーケティングに基づいたCXクリエイティブに疑問を持っている人も少なくない印象があります。中田さんはどうお考えですか?

中田:手法だけが広まっていて、「なぜやるのか」という部分があまり伝わっていないのかもしれませんね。

月刊CX:「なんとなく難しそう」というイメージもあるように思います。

中田:先ほどもお話しした通り、データ×CXクリエイティブの世界は、クライアントの事業課題を解決するだけでなく、クリエイティブの可能性を引き出してくれる二面性を持っています。データを見ることで新たな気づきがあり、思いもしなかったアイデアが生まれてくることもあるんですよね。

月刊CX:データの取得、分析から始まり、クリエイティブに落とし込んでいくプロセスにハードルの高さを感じる人もいそうです。

中田:クリエイティブとしてのデータへの関わり方に関しては、それぞれでコントロールしていくのがいいかなと思っています。一からすべてを見つめたいというのであれば、統合ディレクターという立ち位置でプロジェクトに関わることもできますし、あるいはクリエイティブディレクターとしてデータの分析が終わったタイミングで、アイデアとぶつけるところから関わることもできます。

月刊CX:中田さんはどちらのタイプでしょう?

中田:僕は前者で、データ分析の段階から関わっています。といっても細かなデータは触りませんが、データマーケティングセンターのメンバーと「こういったイメージを見える化できると、面白い作戦になる」といった話は頻繁にします。

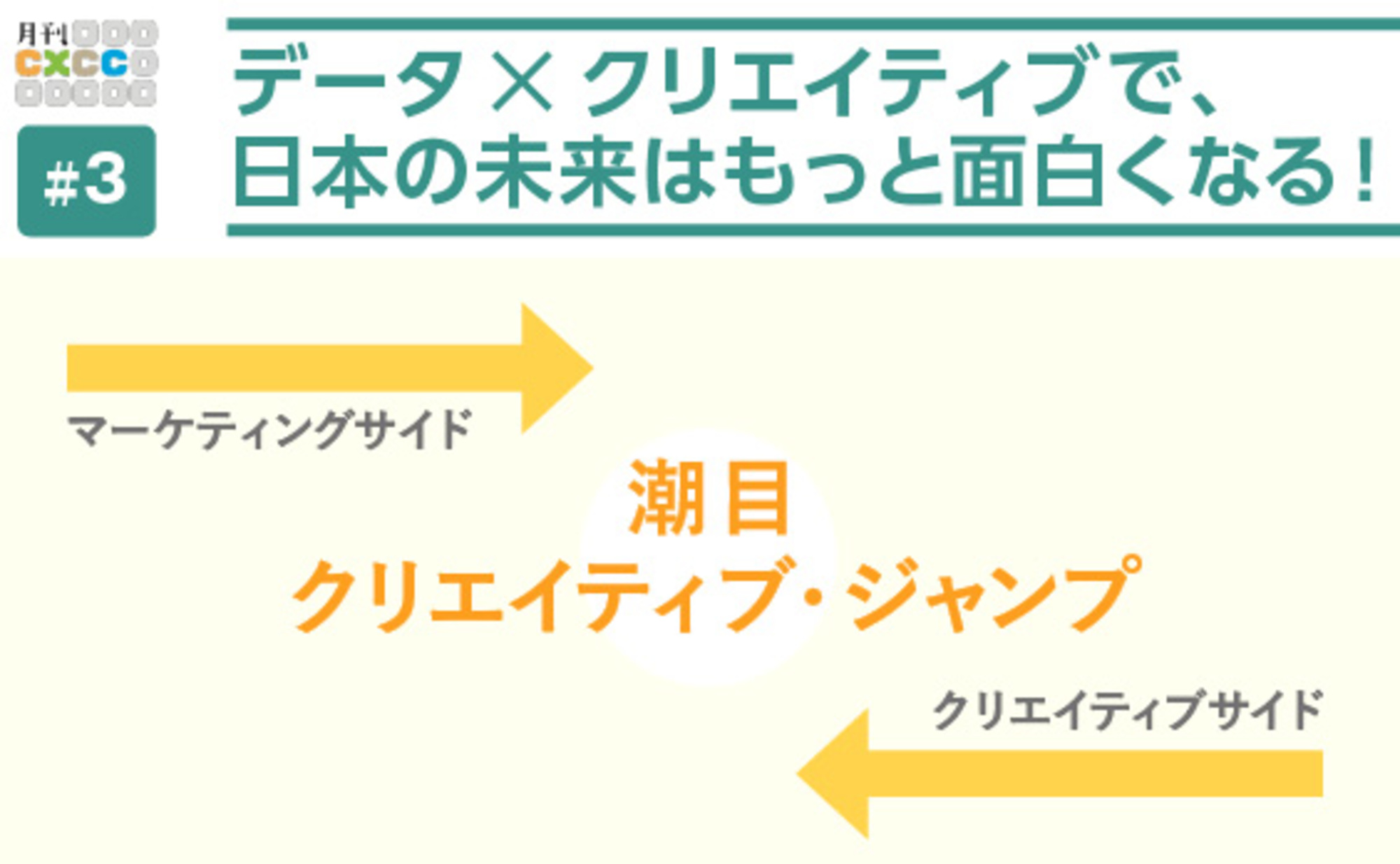

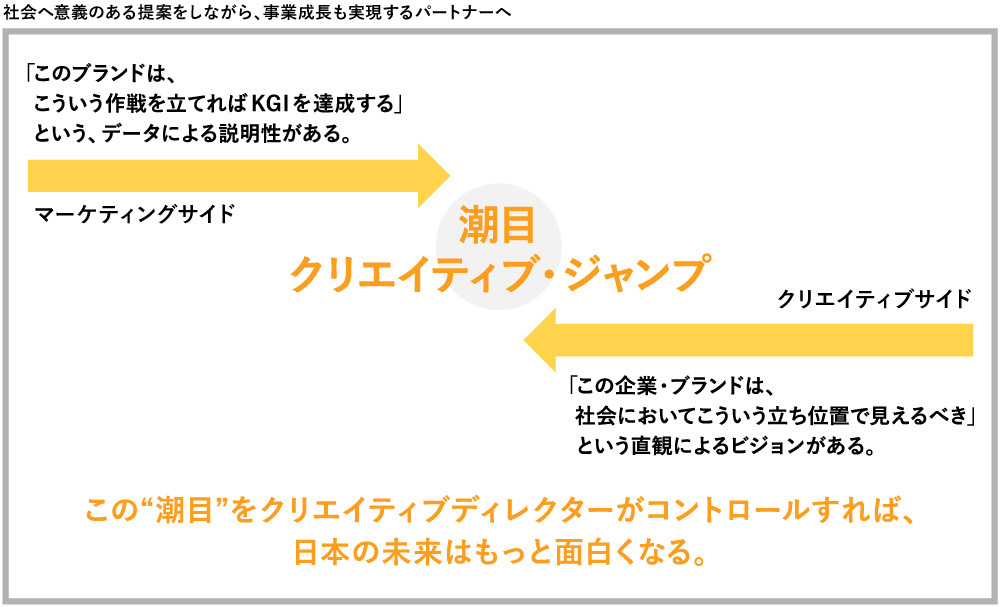

データマーケティングはこうすべきと主張する。一方で、クリエイティブの直観としてはこうするべきだと主張する。この両者がぶつかる“潮目”の部分を、インスピレーションで大爆発させて、コアとなる作戦をたて、フルファネルにおけるクリエイティブを一気通貫させるイメージです。そのコントロールは、クリエイティブディレクターにしかできないことですし、クリエイティブディレクターがこのつくり方をするようになると、世の中がとても面白くなるのではと思っています。

月刊CX:中田さんが統括することで、データマーケティングとクリエイティブの潮目を刺激して、大きなクリエイティブジャンプを目指しているのですね。最後に、中田さんが今後挑戦していきたいことを教えてください。

中田:日本の未来にとって意義のあるCXアクションをたくさんつくっていきたいです。そのためには、たくさんのクリエイティビティあふれる好事例を生み出していって、CXCCがクライアントの成長パートナーとして活躍できるよう、取り組みを続けていきたいです。

月刊CX:CXクリエイティブにはまだまだ大きな可能性が秘められており、データマーケティングとクリエイティブの融合は、これからも進化していくのだろうと感じました。中田さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

(編集後記)

月刊CX 第3回では、電通のCXCCの統括クリエーティブ・ディレクターであり、統合コミュニケーション・ディレクターを務めている中田氏に、CXクリエイティブについて語ってもらいました。

こういう事例やテーマを取り上げてほしいなどのご要望がありましたら、下記お問い合わせページから月刊CX編集部にメッセージをお送りください。

この記事は参考になりましたか?

著者

中田 有

株式会社 電通

カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター

統合コミュニケーション・ディレクター / 統括クリエーティブ・ディレクター

データマーケティングにより導出されたコミュニケーション戦略から、フルファネルクリエイティブ表現までを一気通貫してディレクションする「統合コミュニケーション・ディレクター」として活動。 主な受賞歴にTCC新人賞、朝日広告賞グランプリ、毎日広告デザイン賞最高賞など多数。

月刊CX編集部

株式会社 電通

CXCC(CXクリエーティブセンター)

電通のCX専門部署「CXCC」メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載「月刊CX」の編集チーム。局内または社内の優れたCXクリエイティブの成功事例を取材することで、CXクリエイティブの本質や可能性を解き明かす。コアメンバーは、木幡容子、小池宏史、大谷奈央、奥村広乃、古杉佑太郎 、イースピン、齋藤敬介、小田健児、高草木博純、金坂基文で全員CXCC所属。