PRとジャーナリズム。新しいメディアリレーションズ

パブリックリレーションズ(PR)とジャーナリズムは、その目的は違っても、パブリックに対して情報やストーリーを伝えるという共通の側面があります。

PRプロフェッショナルは、組織内のPR担当者であれ、外部のPR会社であれ、ジャーナリストと彼らが属するメディアを介して、伝えたい情報を世の中に伝えていきます。

一方でジャーナリストは、PRプロフェッショナルをニュースの情報源として取材することがあります。

本稿では、長年PR会社に勤務する筆者が、先進的なグローバルメディアの潮流を考察。PRプロフェッショナルが、メディアの報道体制や生活者の情報消費のスタイルの変化にどう応じていけばよいかを提案します。

<目次>

▼PRの中核を担うメディアリレーションズ

▼スマホとソーシャルメディアの爆発的普及はジャーナリズムをどう変えた?

▼「デジタルファースト、サブスクリプションファースト」の海外メディア

▼PRプロフェッショナルは「解説者」になるべし

▼メディアリレーションズに求められる多様性の視点

PRの中核を担うメディアリレーションズ

PR業界でPESO(Paid、Earned、Shared、Owned)メディアモデルという統合的なアプローチが登場したのは、2010年ごろでした。

PRプロフェッショナルが、「ニュースメディアによる報道(Earned Media)」だけではなく、「広告(Paid Media)」「オウンドメディア(Owned Media)」「シェアードメディア(Shared Media)」における情報流通全体を管理していくという発想です。

中でもパブリックリレーションズ(PR)の実務の中核となるのが、「Earned Media」、あるいはパブリシティとも呼ばれるものです。

ニュースメディアによる報道は、企業やブランドからメディア(ジャーナリスト)に働きかける「メディアリレーションズ」、またはメディア(ジャーナリスト)から企業やブランドへのオーガニックなアプローチによって生み出されます。

ここでいうオーガニックとは、ブランドや企業からの働きかけなしで、取材・報道がメディアの独自の判断によって行われるものという意味です。

逆に前者のメディアリレーションズは、例えば「プレスリリース」「記者会見」などの形で、ニュースメディアに向けて情報を発信し、記事化してもらうといったアプローチです。

PESOメディアモデルが広まってしばらくすると、企業やブランドが自らのメディア(=オウンドメディア)を使って発信する「ブランドジャーナリズム」が注目されるようになりました。ニュースメディアを飛び越して、直接生活者にストーリーを届けることに重きが置かれ、「Owned Media(オウンドメディア)」の重要性が高まりました。

企業やブランドは、平時においては、オウンドメディアでSDGsに関する情報など「ブランド・ニュース」を直接生活者に届けることができます。発信したい情報はコントロールでき、伝えたいストーリーは伝えたい形で発信できるのです。しかし、経営上の重要な情報など、「リアル・ニュース」の開示では、PRプロフェッショナルはニュースメディアと向き合う必要があります。

さらに、ニュースメディアによる報道の重要性が低下したわけではありません。今や意図的に流されるフェイクニュース、人工知能(AI)技術で作成された偽動画「ディープフェイク」、意図しない誤情報、さらに間違ってはいないまでも切りとられたミスリーディングな情報が飛び交う中、プロフェッショナルなジャーナリストの作り出すコンテンツへの信頼は高まるばかりです。

PRの歴史において、その重要性がいくら変われども、「信頼される第三者によるコンテンツ」としてニュースメディアに企業やブランドの情報を伝えてもらう仕事は、これまでと変わらずコアな業務領域なのです。

スマホとソーシャルメディアの爆発的普及はジャーナリズムをどう変えた?

ここでは一度PRから離れ、まずは現代におけるジャーナリズムの在り方を整理していきます。

日本では、2010年ごろからスマートフォンが普及し始め、ソーシャルメディアの利用が広がると、情報消費に大きな変化が起きました。

特に大きな曲がり角となったのは2013年3月。東京メトロや都営地下鉄の全線で、走行中の車内から携帯電話回線に接続可能となったときです。翌年には大阪市営地下鉄においても全区間で携帯電話が使えるようになり、「地下鉄=圏外」ではなくなりました。

こうしたテクノロジーの進化と社会インフラの整備は、ジャーナリズムにどのような影響をもたらしたのでしょうか?

それまで通勤時に紙の新聞を読んでいた人々は、スマートフォンの画面をのぞき込むようになりました。2017年に行われた新聞通信調査会による「第10 回メディアに関する全国世論調査」によると、ネットニュースを閲覧している人は71.4%となり、新聞の朝刊を読んでいる人(68.5%)を初めて上回りました。

また、新聞と同じ内容のニュースがネットでは無料で読むことができます。一部有料コンテンツを含む記事もありますが、「ニュースは無料」という前提が生まれ、同じようなニュースがいくつもネット上に並ぶようになりました。

特に、単純に何が起きたかを伝えるのみの「ストレートニュース」は、多少のニュアンスは違えども、内容がほぼ同じです。このことから、大手メディアの報道するストレートニュースの“コモディティ化”が進みました。

ニュースメディアそのもののデジタル化が進んだこともあり、紙の新聞の発行部数は低下。日本新聞協会によると、加盟社の総発行部数は、2000年には7189万6000部でしたが、22年後の2022年には、3677万5000部となりました。48.8%減なので、ほぼ半分になったことになります(※)。

※朝夕刊セットの新聞を朝刊1部、夕刊1部の計2部として計算

「デジタルファースト、サブスクリプションファースト」の海外メディア

一方で、デジタル化とグローバル化が進んでいる欧米のメディアはどのように変化したのでしょうか。

例えば、アメリカのニューヨーク・タイムズ。2022年2月に米オンライン・スポーツメディア「ジ・アスレチック」の買収により、有料購読者が1000万人を突破したと発表しましたが、うち、クロスワードや料理レシピなどのアプリを含めた「デジタル購読件数」が800万5000件となっています。

「デジタルファースト」「サブスクリプション(購読)ファースト」を進めながら、アメリカ国外にも読者を広げ、アメリカの日刊紙からグローバルメディアへと変容しました。2017年2月からはポッドキャスト「The Daily」の無料配信をはじめ、マルチメディア化も進めています。

イギリスであれば、2016年に紙版を廃止し、デジタルへと完全移行した「インディペンデント」や、編集のデジタル化を積極的に進めた「フィナンシャル・タイムズ(FT)」があります。

FTは2022年3月1日付プレスリリースで、有料デジタル版購読者のみで100万人を超えたと発表しました。FTは、もともと景気の動向によって上下する広告収入に左右されない経営を目指してきましたが、電子版購読者の開拓に力を入れ、その購読者は半数以上が“英国外”にいます。ニューヨーク・タイムズと同じく、グローバル化を進めてきたのです。

FTでは同時に、ニュースのコモディティ化からくる収益悪化を防ぐため、コンテンツ制作にも改革を試みています。例えば読者のアクセスデータを分析したところ、早朝と昼間にアクセスが最大になることが分かったため、その時間に編集プロセスのピークを移すなどの工夫を重ねています。

FTアジア編集長のロビン・ハーディング氏は、2021年2月9日、日本パブリックリレーションズ協会主催の講演で以下のように語っています。

「現在、FTのオンライン記事では、短い記事か長い記事のいずれかでないと読まれません。読者はなるべく早く重要なニュースを得るか、特定の問題を深く考察したいと考えています。そのため、われわれは500ワードほどの短いニュースか、1800から2000ワードのフィーチャー記事を書こうと試みています。800から1000ワードの記事は読まれないのです。この手の長さの記事は、深く考察するには短過ぎ、ブラウジング(拾い読み)する読者には最後まで読み切れないのです」

PRプロフェッショナルは「解説者」になるべし

また、オンライン版の記事のページビューから、FTでは分析記事の閲覧が一番多いことが分かっています。「ストレートニュース」の需要もいまだ高いのですが、他社にコピーされにくい、分析記事の方が価値は高いのです。

こういった分析や調査報道に注力する傾向はFTだけではなく、アメリカの「ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)」なども同じです。

ウォール・ストリート・ジャーナル日本版編集長である西山誠慈氏は、こうしたメディアの在り方について、以下のように言い表しています。

「英語では、『記事』のことを『アーティクル』ともいいますが、私たちは『ストーリー』と言うことが多く、『ストーリーテリング』が重要と考えています。WSJはじめ欧米メディアはこの意識が強いので、一つの記事が長くなります。例えば開発秘話や裏話など、違う視点があるものは『アーティクル』よりもまさに『ストーリー』であると意識しています」(西山氏、2022年7月7日、日本パブリックリレーションズ協会主催の講演より)

冒頭に述べた通り、PRとジャーナリズムはある種の共存関係にあります。メディアが報道する多くのニュースは、PRプロフェッショナルがもたらすプレスリリースや、記者会見などで提供される情報がソースとなっています。

この共存関係の下、PRプロフェッショナルは、自分がもたらす情報がストレートニュースで終わらず、「ストーリー」として報道されることを目指す必要があるのです。

そのためには、単に製品やサービスのファクトをメディアに届けるのではなく、その背景、意味などを理解し、説明できる「解説者」となることが重要です。さらに、分析記事に寄与できるようなデータを用意することも鍵となるでしょう。

FTのハーディング氏は、このことについて以下のように語っています。

「われわれ記者は、何が起きたかを伝えるよりも、それが何を意味しているのかを伝えたいのです。そのためには、何が起きているかを知るよりも、なぜそれが起きているのかを知る必要があります。われわれがそういった理解を得るためにも、記者とPRの実務家との深い会話が必要となるのです」

メディアリレーションズに求められる多様性の視点

最後に、昨今、重要になっているメディアリレーションズにおける「多様性」の在り方について考察します。

FTでは、多様性の推進という別の目的でもコンテンツ改革を試みています。同社では毎年、新しい商品を生み出すため、社内でハッカソンを実施します。

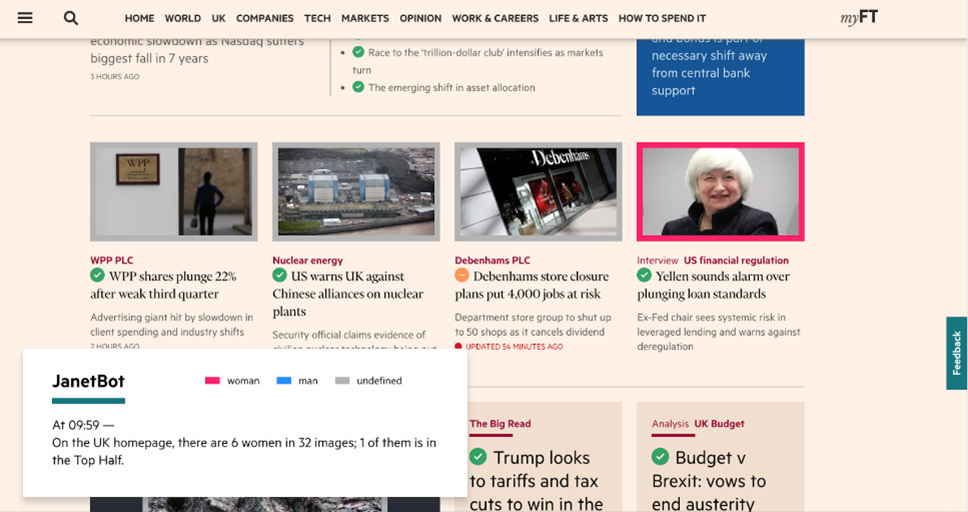

2017年にこのハッカソンで、女性読者のエンゲージメントを高めるために「JanetBot(ジャネットボット)」と呼ばれるボットが開発されました。オンライン記事の中で使われている人物の写真の性別を10分置きにチェックするボットです。

読者から「FTの記事にはスーツを着た男性の写真が多過ぎる」という意見が寄せられたのがきっかけで、「目に見えるかたちで自分たちの属性を代表する顔が紙面に出ている方が、より女性読者のエンゲージメントを高めるであろう」という仮定から生まれました。

このボットのプロトタイプができた日に、米財務長官ジャネット・イエレン氏の記事が3件以上FTで掲載されていたため、彼女へのオマージュ(敬意)として「JanetBot」と命名されました。

さらにFTは翌年、「She said He said」という別のボットを発表しました。このボットはコラムニストなどの性別を名前で判断し、紙面のジェンダーバランスをチェックするものです。

FTはこれらのツールによって、女性の声が紙面に反映されているかのチェックを試みたのです。

報道における多様性については、世界新聞・ニュース発行者協会(WAN-IFRA)が2020年4月に「A Gender Balance Guide for Media(メディアのためのジェンダーバランスガイド)」を出しています。

日本新聞協会も、このWAN-IFRAに加盟していますが、日本ではまだFTのようにテクノロジーを駆使した報道の多様性への取り組みがなされているという話は聞きません。

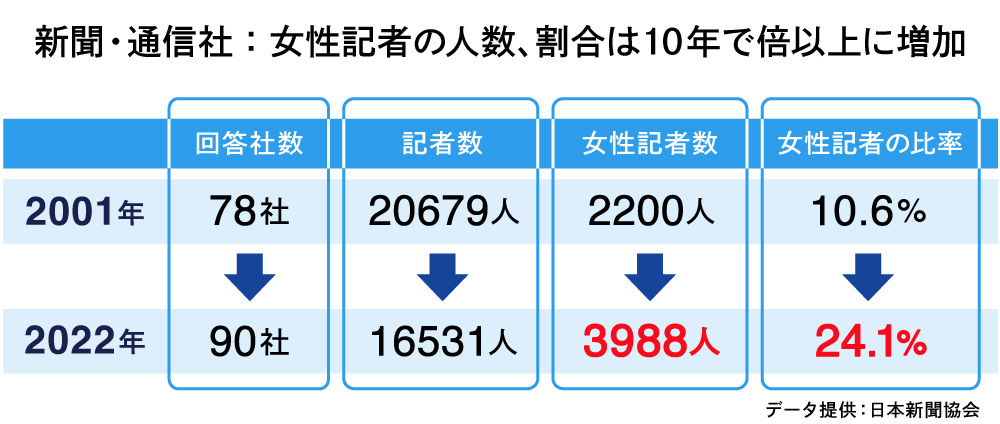

しかし、日本新聞協会によると、加盟社の記者数全体の数は減っているにもかかわらず、女性記者の割合は増えており、2001年の10.6%から2022年には24.1%となっています。

まだまだ管理職における女性の数は少なく、編集方針を決める意思決定者は男性中心ではありますが、報道視点という面では多様性が進んでいるように見えます。

多様な視点による報道が読者のエンゲージメントを高め、メディアの報道もそれに向かっている以上、PRプロフェッショナルもメディアリレーションズにおいて、多様性に留意することはとても重要です。

PRキャンペーンなどは、異なるバックグラウンドを持った人材の視点を交えて企画・実施すべきです。さらにスポークスパーソンやオピニオンリーダーなども多様性を意識して起用し、より複眼的な視点でコミュニケーション活動を進めていくことが求められます。

多様性については、男女のバランスだけではなく、LGBTQ+などの性的マイノリティ、障がい者、人種、高齢者などにも同様に留意していく必要があるでしょう。

今の時代、PRプロフェッショナルは、分析記事や調査報道、多様性を重視したコンテンツなど、メディアが求めるもの、またその先にいる生活者が求めているものを常に意識し、情報提供していくことが重要となるのです。

この記事は参考になりましたか?

著者

藤井 京子

株式会社 電通PRコンサルティング

エグゼクティブオフィス広報部/国際教養大学大学院客員准教授

国内外の企業、政府、自治体のパブリックリレーションズをサポート。現在は同社の広報を担当。2015年国際PR協会ゴールデンワールドアワードを受賞。編著書『成功17事例で学ぶ 自治体PR戦略』(時事通信社)、『Communicating: A Guide to PR in Japan』(Wiley)、「企業ミュージアムへようこそ 上下巻」(時事通信)など。日本PR協会認定PRプランナー。 2024年から国際教養大学大学院客員准教授(Graduate School of Global Communication and Language)。