新たな注目を集める企業ミュージアムの価値 ~企業の思いを集約し、社会との新たな接点を創造~

文責:井口理(電通PRコンサルティング)

創業の精神、現代的パーパスを社内外で共有する場として再注目が集まる

これまで33カ所の企業ミュージアムを紹介してきた。実際に企業のPR業務を長年サポートしてきた私たちでも、これらのミュージアムを巡ることにより、それぞれの企業の創業の思いや活動の変遷を再認識することができたし、その企業の存在に感謝し、また改めて好きになることができた。

普段私たちが認識する企業情報は非常に断片的だ。発売している製品について広告などで説明する、あるいは企業そのものが何をなりわいにしているかについて語るといった投げかけは、その情報に気付いたとしても瞬間的でしかない。

これは主にBtoC企業の話であり、まだCMなどで接点が持てるが、BtoB企業となると一般生活者にとって、コンタクトポイントはそう多くない。しかしこの企業ミュージアムというものは、いったん足を踏み入れると、館内巡回におよそ数時間をかけ、その過去の実績から未来に取り組むテーマまでを眺めることになる。

さらにはエンタメ要素をも盛り込んだ体験まで提供してくれるところもある。見学順路を進むたびに興味が深まり、所々で足を止めてしまうから歩む速度は徐々に緩む。美術館での鑑賞の仕方とはまた異なり、一企業の成り立ちや、その企業がいかに社会の発展に貢献してきたかを眺めていくその道程は、偉人伝的なものを集中して読むときの状態に近いかもしれない。企業の生きざまをドキュメンタリーとして見ているような没入感があるのだ。

バブルの時期に資金を持て余し、ハコモノとしての企業ミュージアム建設を採択した企業もあるだろうが、本連載で紹介してきた企業ミュージアムにおいては、そもそも企業フィロソフィーを体現したものが多い。その多くは、50周年、100周年、といった周年事業の一環として設立されている。それは対外的アピールを目的とするだけではなく、むしろ従業員を含めたインターナルな関係者における自社指針の共有に重きを置いているようにも思える。

企業によっては、より広範なステークホルダーとの接点となることを目指し、コンテンツの拡充や体験ギミックの付加がなされ、世の中に広く体験価値を生み出す「企業と生活者の出会いの場」と変化していったものもある。学び、遊び、体験を通じて記憶に残す。企業にとっては生活者と思いをつなぐ、新たなメディアとしても再注目されている。

実際、ここ数年で新たにミュージアムを創設、あるいはリニューアルした企業もある。新設した企業としては、伊藤園、リニューアルとしてはダスキン、関西電力などがある。またその果たす役割も、現在では多岐にわたり、先に述べた企業側の思いを伝える場としての活用のみならず、「地域コミュニティと連携した産業観光資源」としての価値を持ったり、「社員研修の場」として活用されたり、はたまた外国要人の見学を受け入れるなど「パブリックディプロマシー(民間外交)」の役割を果たすところまである。

社員研修ではグローバル展開する自社海外拠点の従業員を招き、その企業理念を共有する、あるいはサプライチェーンにおける取引先企業の社員にその企業姿勢を伝え共感を生み出すなど、個別の目的にもさまざまなターゲットや手法が設定され、その役割も多様だ。コロナ禍を経て、至る所でデジタル化が浸透・定着しているものの、こういったリアル空間でコンテンツを提供してくれる施設が、逆にその意味や価値を再評価されているようだ。

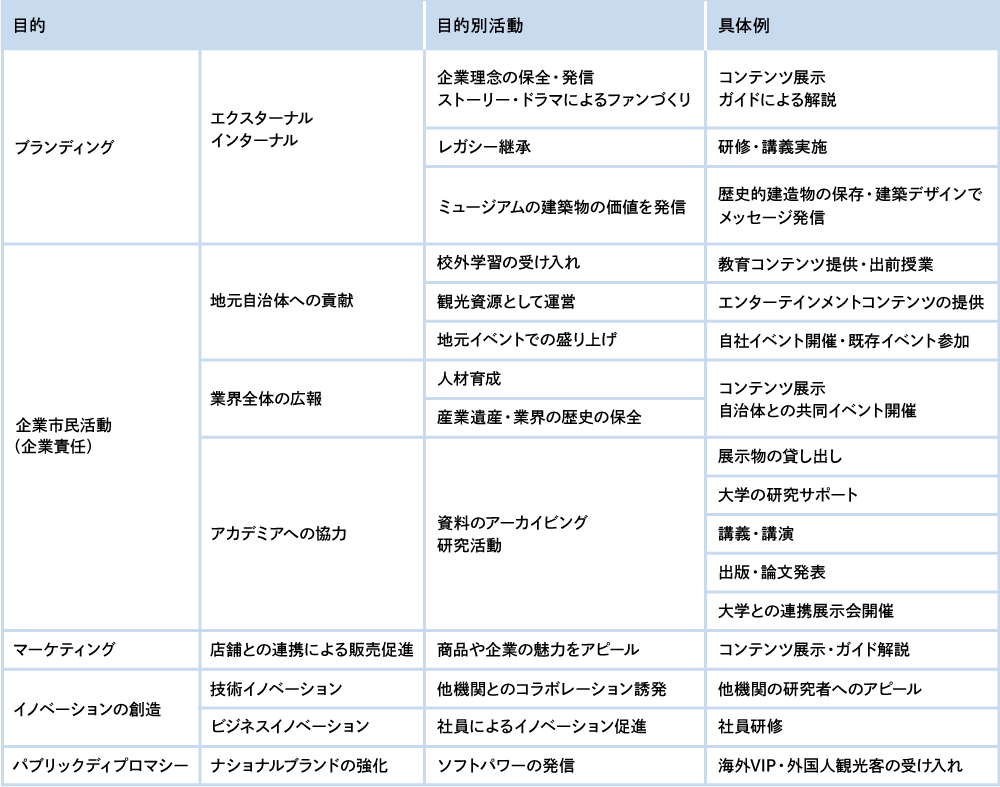

企業ミュージアムの目的別分類

企業ミュージアムはいわば“究極のオウンドメディア”だ。もちろん企業情報の入手においては、オフィシャルウェブサイトなどで収集するのが一般的だろうが、多くのミュージアムはその企業本社屋のお膝元や工場、あるいは研究所に隣接する敷地内に位置し、情報取得者にとってはまさに相手の懐に飛び込むこととなる。

その行為によって、生活者はミュージアム館内における情報入手や体験のみならず、ミュージアム周辺をも含む地域での企業の存在感、存在価値についても感じることができる。例えば創業の地にミュージアムがある場合は、なぜその地で創業したのか、今その地で企業市民としてどのような役割を果たしているのか、まさに「企業人格」を知るよい機会ともなっている。

私たちコミュニケーション業界では、ニュースメディアなどを通じた情報発信で、より広範に情報接触を生み出すことを目的とし活動することが多い。いわばより多くのオーディエンスにリーチするため、広告やパブリシティーといった手法で「広く浅く」メッセージを伝えていくのに対し、企業ミュージアムは「狭く深く」メッセージを伝えることにたけている。この「狭く深く」メッセージを伝え、共感を生み出し、ファンとして長く付き合っていただくことを目指すアプローチがなぜ今また注目を集めるようになったのか。企業ミュージアムの果たす目的を分類しながら考察したい。

目的は同じであれ、それぞれの企業ミュージアムの持つ機能がさまざまなのも面白いところだ。もちろん複層的に各種アプローチ策を採り入れているところもあるが、簡単に分類してみた下記を参考までに並べてみたい。

このようなくくりでそれぞれのミュージアムの特徴をつかみ、各所の違いを個人的に比較してみるという楽しみ方もあるだろう。このようにコンテンツへの関心、楽しみ方の提案を軸に企業ミュージアムを選択し訪問してみるのもいいだろう。これらの工夫においても企業ミュージアムは驚くほど多彩だ。遊びや学びを通じて、企業の事業の背景にある思想や文化を来館者に対して啓発できるコンタクトポイントとしても改めてその存在価値は高くなってきているようだ。

博物館法と企業ミュージアムの運営

最近は企業ミュージアムへの関心が幅広い層で高まっており、インバウンド客も含めて新しいレジャーとしても定着し始めたように見える。

2022年4月に博物館法が改正されたが、現状では「登録博物館」の数が圧倒的に少なく、未登録の「博物館類似施設」が「登録博物館」の約5倍存在している。「博物館類似施設」に分類されるTOTOミュージアムの担当者は2022年にこう述べている。「登録博物館になることで、定期的に都道府県・指定都市教育委員会に対してミュージアムの運営状況を報告し、その報告結果に応じて都道府県・指定都市教育委員会より報告徴収、勧告等が発生する可能性があります。われわれのミュージアムは民間企業が運営する企業ミュージアムであり、現時点においては『登録博物館』を目指す予定はございませんが、その独立性と公共性のバランスをいかに担保するのか、今後も検討を継続する必要があると考えます」

また、創業の地、愛知県半田市に開設し、地域活動との連動にも力を入れるミツカンミュージアム(愛称MIM=ミム)でも、2023年の取材時に、博物館法の改正にのっとり、観光地としてアピールすることは考えていない、としている。しかし一方で、企業側の無償サービス提供ではなく、あえて有料にしているミュージアムの運営スタンスについて新美佳久館長は以下のように語る。

「このエリアに広く人を集めることも大切なことですが、せっかくだから興味のある人に来てほしい。旅行会社のツアーに組み込まれ、興味がない人が訪れると退屈に感じることもあるでしょう。前身の施設である『酢の里』は無料でしたが、『MIM』はあえて有料にしました。興味がある人はお金を払ってでも来てくれます。それに対して働く側の意識を高め、プロ意識を保つためにも、やはり有料であるべきだろうと決めました」

有料でもアンケートでは満足度は高く、ぜひ誰かに紹介したいという回答も多いのだと言う。「3回目のリピーターも数多くいます。こういった方々の口コミが次の来館者につながっていると思います。リピーター獲得のためにはデジタル武装も必要で、ハードは変えなくともコンテンツを常に更新していきたいと思っています。またもっと地元の学校と連携して出張授業などと組み合わせながら来館していただく仕組みを作っていきたいとも考えています。例えば調べ学習で題材にしていただき、見学にも来ていただく。そしてさらに調べて教室で発表するなど、教育カリキュラムづくりも徐々に始めたところです」

先の企業ミュージアムの目的分類で見れば、企業市民としての役割を果たし、地域行政とも連動しながら地元の子供たちに教育の場を提供する、また訪問客と接することにより自らの意識や行動を高め、あるいは改善していく機会ともしている。まさに複層的な役割を持った存在として有機的に機能しているのが分かる。

企業人格を理解してもらうイマーシブな空間としてのミュージアム

資生堂企業資料館の設立を指揮された当時の社長、故・福原義春氏は、「人には人徳があるように会社には社徳がある」と同氏の著書「ぼくの複線人生」(岩波書店)で述べている。私たちも幾つかの企業ミュージアムを訪問した後、それぞれの企業の社徳を感じられる場所だったなと思い返すこともあり、ミュージアムは単体の存在ではなく、その背景にある企業の社会的存在意義、一企業市民としての人格をしっかりと感じさせてくれているようだ。

こういった“社徳”ともいえる企業人格を感じられるのは、ミュージアムという特殊な空間にどっぷり漬かるという体験があったからもしれない。

「イマーシブ(immersive)」という言葉がマーケティングやブランディングの領域においてトレンドワードとして扱われているが、グローバル企業ではよくイマーシブ研修(どっぷり漬かって体験する)というものが、これから企業活動に関わる段階の人材を集めて施されている。

これは企業理念、フィロソフィーをしっかりと理解し、また自社らしい振る舞いについてグループセッションを通じて学ぶというもの。もちろん異なる意見を封じ込めて「右へ倣え」させるためのものではなく、まずはそもそもあるその企業風土を体感してもらうというのが目的だ。徐々にそれを感じ、慣れていくという緩やかなスピード感ではなく、短期間で一気にその風土に漬かり切ることで意思疎通もスピーディーになるというわけだ。これにより変なちゅうちょなく、どんどん積極的に意見を発することができるようにもなる。その意味で、この企業ミュージアムへの訪問、いやあえて言うなら「企業ミュージアムへの参加」というのは、まさに企業文化、風土にどっぷり漬かる「イマーシブ体験」なのだといえよう。

実際に企業がここまでイマーシブな、没入感のある環境を提供できる機会というのはそうそうないだろう。いわゆるエンターテインメント施設、あるいはVRゲーム環境などではその「没入感」をデジタル技術やツールで演出したりもするが、企業ミュージアムではそういったテクノロジーやギミックばかりを頼りに没入感をつくり出しているわけではない。

これら企業が持つファクトをブランドストーリーとして語りかけ、生活者の心の中にその思いを積み重ねていく。たとえそれがパネル展示の続く静的な空間だったとしても、そこに物語があるから先の没入感を味わうことができるのだ。そこにガイドの熱のこもった説明やおもてなしが加わると、より一層こころが揺さぶられる。それが冒頭に述べた「偉人伝的なものを集中して読む」「企業の生きざまをドキュメンタリーとして見る」ような体験になっていれば、その物語を通じた企業へのエンゲージメントは極めて高いものになるはずだ。

企業ミュージアムも、エンターテインメントの要素のあるものは常に注目を集めてきたが、そうでないものでも企業コミュニケーションの一翼を担い、また着実な成果を上げている。個別の施設を見てしまうと、全体のトレンドは把握しにくいものだが、今回のように多種多様な目的で運営されている企業ミュージアムの特徴を見ていくと、それなりのトレンドも見えてくる。

またこの連載を始めた直後には、各所で企業ミュージアムに関する情報もさまざま上がってくるようになり、まさにトレンドとして一気に浮上した感覚を感じていたというのが正直なところだ。

しかし施設はハコモノとしてどうしても初期費用はかさんでしまう。まずは既存のミュージアムを持つ企業は、いま一度その存在に着目し、目的を再確認し、それに沿うコンテンツを整備し、ぜひコミュニケーション戦略の一部としていただきたいところだ。

また施設を持たない企業においても、自社ビルの一角をミュージアムとして改修することもできる。あるいは、ポップアップ的な形で短期間でもどこかに自社の生い立ちや理念、未来への展望などを展示し、インターナル含めてのコミュニケーション活動を実行してみてほしい。

コンテンツがそろえば、いったんはオンライン上で展開することから始めてみてもいいだろう。要はミュージアムという体躯(たいく)を持てということではなく、そこに自社理念のよりどころをしっかり格納することで、従業員やファンにエンゲージしていくということ。本書の各企業の事例は、各ミュージアムのファンを自称するPRの実務経験者により取材・執筆されたもので、PRのプロが見たインサイトが随所に紹介されている。

企業の広報を担当されている読者の皆さまには、ぜひこれらを読んでいただき、あちこちのミュージアムに足を運んでいただくことをお勧めしたい。自社であればどのようなストーリーを紡ぎ、発信できるのだろうかと夢が膨らむはずだ。仕事として取り組むだけではなく、ミュージアムの一ファンとしてもその行程は楽しめるだろう。

この連載をまとめた書籍(上巻)は、こちら。

【ウェブ電通報編集部より】

多くの方のお力により、およそ2年におよぶ長期連載となった。まずはそのことに編集部として、感謝もうしあげたい。

企業ミュージアムは、「自社の事業発展のためのファンづくり」と「社会の持続的発展への貢献」という両輪で成り立っている。どちらも「売らんかな」ではない。ファンや社会に「寄り添う」、ファンや社会と「触れ合う」ということだ。第1回の対談記事で大正大学の高柳直弥氏は「それには、リアルな場(=体験)を提供することが大事」という旨の指摘をされている。

PRの意味は「宣伝」ということではない。パブリックリレーションズ、つまりファンや社会との関係をつくり、深めるということだ。コロナ禍で、私たちは多くの「リアルな場」を失った。休館を余儀なくされたミュージアムもある。しかし、リアルなくして、真の関係性は築けない。この連載を通じて、PRの本質というものを編集部としても改めて考えさせられた。

この記事は参考になりましたか?

著者

井口 理

株式会社 電通PRコンサルティング

執行役員

チーフPRプランナー

データドリブンな企業PR戦略立案から、製品・サービスの戦略PR、動画コンテンツを活用したバイラル施策や自治体PRまで幅広く手掛ける。ニュースメディアやソーシャルメディアで話題になりやすいコンテンツを生み出す「PR IMPAKT」や、メディア間の情報の流れをひもとく「情報流通構造」などを提唱。PR会社で30年超勤務。「世界のPRプロジェクト50選」「Cannes Lions グランプリ」「Asia Pacific Innovator 25」「Gunn Report Top Campaigns 100」など受賞多数。「Cannes Lions」「Spikes Asia」「SABRE Awards Asia-Pacific」「PR Awards Asia」「日本PR協会PRアワードグランプリ」「日経SDGsアイデアコンペティション」など内外アワードの審査員を歴任。著書に「戦略PRの本質―実践のための5つの視点」、共著に「成功17事例で学ぶ 自治体PR戦略」。