東京ゲームショウ2022に出現した地下ダンジョンの舞台裏!

日々進化し続けるCX(カスタマーエクスペリエンス=顧客体験)。

今やあらゆるシーンで求められるCX領域に対し、電通のクリエイティブはどのように貢献できるのか?

その可能性を解き明かすべく、電通のCX専門部署「CXCC」(カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター)メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載。それが「月刊CX」です(月刊CXに関してはコチラ)。

2022年9月に幕張メッセで開催された「東京ゲームショウ2022」。2021年に引き続き、バーチャル上でも「TOKYO GAME SHOW VR 2022」(以下、TGSVR2022)が4日間限定で公開されました。

2022年のVR(仮想現実)は、どれくらい進化したのか、ユーザーの反応はどうだったのか、そして実施したからこそ見えた課題は。TGSVR2022のプロジェクトに関わった、CXCC/Dentsu Lab Tokyoのプランナー、末冨亮氏に話を聞きました。

電通

カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター

Dentsu Lab Tokyo

プランナー

大学・大学院で建築・都市計画専攻。リアル、バーチャル問わず空間デザインや体験設計が好き。入社以降はXRを中心とした大型イベント案件が多い。

「ゲームショウがゲームになる。」ハイブリッド開催となった東京ゲームショウ

月刊CX:去年に続いて非常に好評だった今年のTGSVRですが、まずは東京ゲームショウとTGSVRの関係について教えてください。

末冨:東京ゲームショウは、一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)によって、1996年から幕張メッセにて開催されているイベントです。コロナ禍となった2020年と2021年はオンラインでの開催でしたが、2022年は2年ぶりに現地開催となり、同時にオンライン配信とTGSVRを展開するハイブリッド開催となりました。オンライン配信は各動画サイトでさまざまなプログラムをライブ配信する形で行い、TGSVRはPCやVRゴーグルを使ってメタバースを体験してもらう形で行いました。

月刊CX:VRでの開催は2021年から続く取り組みとなりますが、2022年の企画や構成はどのようなものだったのでしょうか?

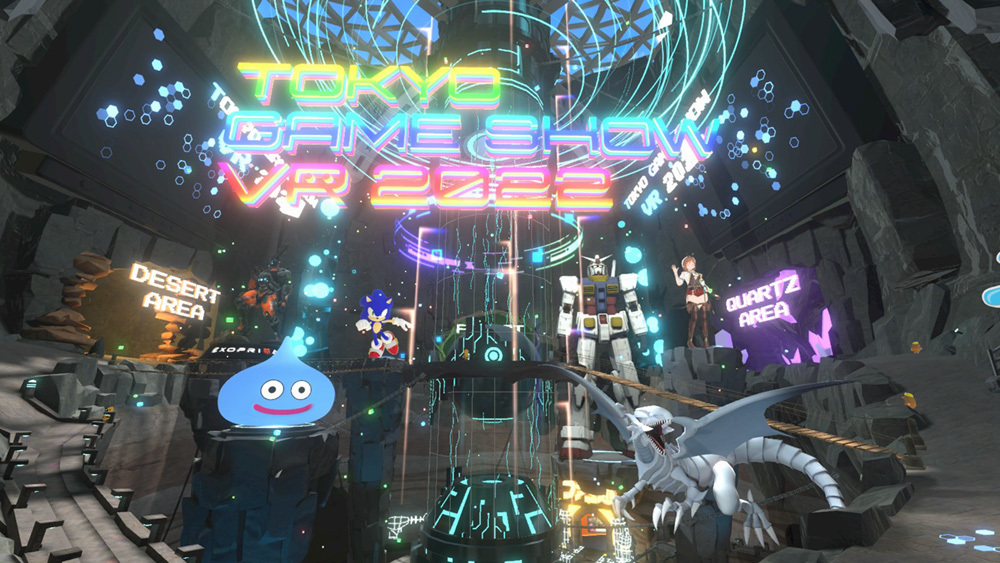

末冨:TGSVR2021が、VRで出展メーカーさんの展示ブースを楽しむものだったのに対し、2回目となる今回は、体験としてより踏み込んだものになりました。TGSVR2022では「ゲームショウがゲームになる。」というメッセージを公式に掲げました。

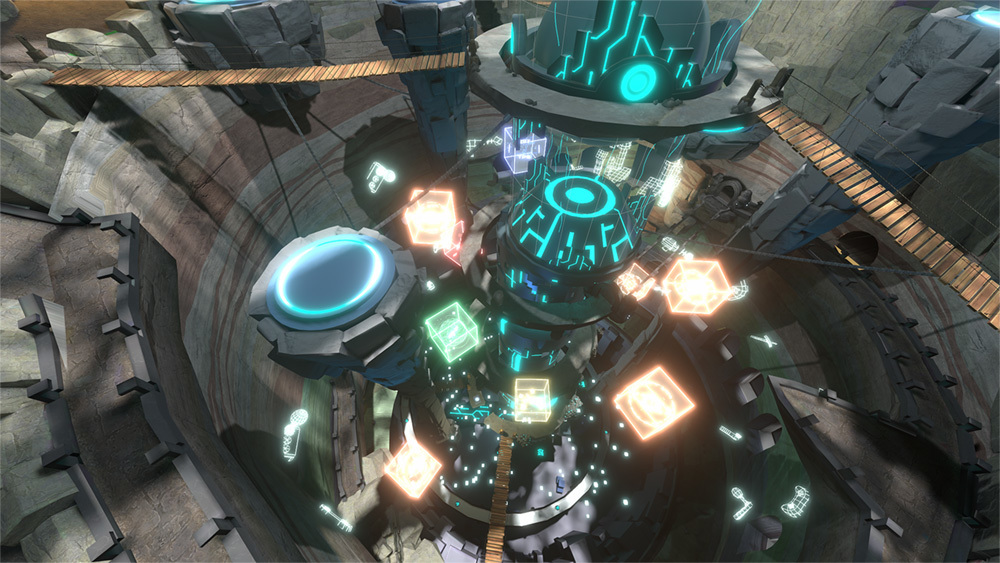

具体的には、「幕張メッセの地下にダンジョンが出現した世界」をメタバースとして用意し、VRで体験できるように設計しています。

その世界でユーザーは、ダンジョンを探索したり展示ブースを見たりして、「クエスト」を達成していきます。さらにクエストの達成で手に入るアイテムをアバターが装着できるなど、アバターのカスタマイズを可能にしました。

ユーザーの参加状況を数字で見ると、のべ参加者数39万8000人(2021年は21万人)、平均滞在時間33分(同27分)となっており、大幅に伸びました。

月刊CX:動員数も滞在時間もとても高い数値ですね!「ゲームとして楽しめる」という演出が影響したのかもしれませんね。運営体制は、どんな形だったのでしょうか?

末冨:プロジェクトは電通事業共創局が主幹を、電通ZEROと電通CXCCがクリエイティブを担いました。制作パートナーとして、ambrがプラットフォーム提供/企画/制作/監督、ディフューズ・エンタテイメントが具体的な空間制作を担当しています。全体のコンセプト設計とストーリーを電通とambrの2社間で協議し、一緒に制作していきました。

ハイブリッド開催だから考え抜いた、VRならではの体験価値

月刊CX:ダンジョン探索ゲームというCXの体験設計については、どのような部分がポイントとなりますか?

末冨:一般的なメタバースイベントは、参加者のリテラシーの差が大きいので、誰にでもわかりやすいように作ります。しかし、今回は複雑な舞台設計でもついてきてくれる、ゲーム慣れしている人が多いと想定した設計にチャレンジしました。

単純な体験にならないように、「幕張メッセの地下にゲームの地層があった」というモチーフを使って、クエストをクリアするために展示ブースを回り、ゲームの歴史を感じながらダンジョン探索を進める構成にしています。

ただあまり複雑にすると、ゲームショウとしての体験の阻害になってしまうので、バランスは探りました。例えば企画段階では、クエストクリアで手に入るアイテムをアバターが身につけていないと入れないエリアなどもありましたが、複雑すぎると判断して、結果的に実装はしていません。RPGで言うところの“毒状態”で見て回る展示会などがあっても本当は良いですよね。

月刊CX:リアルに開催される東京ゲームショウと同時開催されるという点で、意識したことはありますか?

末冨:リアルイベントの集客の阻害にならないように、それぞれが競合せずに独立した体験になるように意識しました。

月刊CX:本来、会場に行く人がオンラインで済ませてしまったら、意味がないですものね。オンラインの展示に対して出展メーカーの反応はいかがでしたか?

末冨:2021年の実績もあり、メーカーの方にVR展示のイメージを持ってもらいやすく、3Dモデル素材の提供にご協力いただけました。そのおかげもあって、VR空間内にたくさんの魅力的なゲームキャラクターが登場し、にぎやかな雰囲気になりました。参加ユーザーにとっては好きなキャラクターに会えるのも楽しみのひとつなので、期待に応えられるような世界を実現できたと思います。

月刊CX:私もやってみましたが、3D空間でゲームに登場するキャラクターの巨大なモニュメントを見上げる体験はインパクトがありました。ゲームメーカーの展示とクエストがうまく融合しているのもおもしろかったです。

末冨:ゲームメーカー以外の協賛企業との連動も工夫しました。例えば、アバターが飲料メーカーのブースでドリンクを飲むと、アバターが覚醒するエフェクトが出るとか、アパレルメーカーのブースに行くと特別な服が手に入るといった見せ方で、メーカーごとの特徴が伝わる体験を提供できたと思います。自分のアバターの見た目が変わることで、“体験感”が増したのではないでしょうか。

実験としてのVR空間。解決するべき課題は?

月刊CX:VR技術を使った体験の提供について、課題はありますか?

末冨:例えばユーザーの体験を数値化して計測する場合に、ウェブサイトで「動画を1回視聴する」ことと、「VRを1回体験する」ことでは、1回の体験の“質”や“濃さ”が違います。でも、これを数値として比較することは難しいですよね。VRは、まだその効果を定量的に計測しにくいジャンルだとも感じています。

月刊CX:作り手として感じる課題には、どんなことがありますか?

末冨:VRやメタバースはまだ黎明(れいめい)期なので、多くの人が一般的にVRを使う時代はまだ先です。作り手にとっては黎明期ならではの楽しさがある一方、大変さもあります。

今回のTGSVRではVRゴーグルを用いた参加とPCを用いた参加(立体視ではない平面ディスプレイでの体験)の2種類の方法があったのですが、この手のイベントとしては例外的にVRゴーグルの利用者が多く、58.5%もの人がVRゴーグルを利用してイベントを体験してくれました。ゲームショウはイベントの特性もありこの数値になりましたが、何万円もするVRゴーグルを持っている人はまだ限られています。

今後、より多くの人をターゲットにしていくには、体験のリッチさと手軽さのバランスを考えて作っていく必要があります。作り手としては、VRゴーグルで楽しめる体験だけでなく、PCやスマホからも楽しめるようなVR体験の設計を工夫したいですね。

月刊CX:なるほど、技術的にはどんな課題がありましたか。

末冨:同時接続している人数が増えると、通信や端末の環境によって全員のアバターを描画できないという課題が浮き彫りになりました。

音楽ライブのように、「一緒に楽しんでいる人が大勢いること」に価値がある体験と、ゲームショウのような展示会で提供するべき体験は異なりますが、展示会としてどれくらいの人数の描画が適切なのかは、考えるべきでしょう。

「たくさん人がいるほうが盛り上がっていて楽しい」というポジティブな体験になるのか、「混雑していて展示が見にくい」とネガティブな体験になるのか、適切な入場者数の基準を決めておく必要がありそうです。

月刊CX:演出としての見せ方ですね。私が体験した限りでは、ダンジョンを潜って探索しているというストーリーなので、他の体験者の人数はそこまで意識しませんでした。そこで何を体験させるのかによっても、求められる体験設計が変わってきそうですね。

末冨:メタバースなどのVR空間の制作にあたっては、まだ制作フローが完全には確立していません。プロジェクトチーム内で同じ目線で開発を進めていくための、さまざまな課題があります。

例えば、社内やチーム内で承認を得るために、VRの知識がない人に理解してもらう難しさがあります。承認する人の想像の範囲内に成果物が収束してしまわないように、プロトタイプを作って実際に体験してもらうなど、具体的なイメージを共有するための工夫が必要になってくるでしょう。

あとは将来的にゲームメーカーなどがより本格的にVRマーケットに参入してきた場合に、「広告コンテンツとしてのVR」がどういった部分でそれらと勝負していけるのか、といった課題もあると思います。

月刊CX:たしかに広告コンテンツとして作られるものと、ゲームメーカーなどが作るものの差は大きいかもしれませんね。

末冨:はい。マーケティング全体の課題として、広告コンテンツのライバルがエンターテインメント業界になったらどうなるのかはいつも考えています。

月刊CX:末冨さんはVRの未来はどうなっていくと予想されますか?

末冨:正確には見えていませんが、例えるならば今のVR界隈は、インターネット黎明期に個人ホームページを楽しむ人がたくさんいた時代に近い状況で、多数の個人クリエイターがVRコンテンツを制作し、発表しています。個人ホームページはその後、SNSなど大型のサービスにのまれてしまいましたが、VRは企業と個人クリエイターの方がうまく共存できる状態になると良いなと思います。

一方で僕も仕事と関係なく友達とVR空間を作って遊んでいますが、誰もが自由に遊ぶにはまだ少しハードルが高いなとは感じています。今後、ハードウェアの革新がもう1~2段階進むとキャズムを超えると思います。また、VRゴーグルを会社で装着していると大体変な目で見られるので、ゴーグルをつけている人がカッコよく見えるようなデザイン性やイメージ作りも意外と大事そうです。

利便性だけでない、メタバースには無駄な場所があってもいい

月刊CX:これから末冨さんが作っていきたいVR体験や、メタバースはどんなものですか?

末冨:広告コンテンツとしてのVRは、例えるなら「観光地」のようなもので、1回行って満足して終わってしまうところがあります。TGSVR2022は4日間限定でしたが、中長期的なコミュニティの場所作りをして、体験が蓄積されるような世界を作りたいです。

空間の使い捨てができること、目的地にすぐ行けることはバーチャルの良さですが、過ごした時間、体験した出来事が残っていく場所が作れるといいと思います。

今のVRは、VRChat(ソーシャルVRプラットフォーム)のような「自分の部屋」の再現と、TGSVRのような「観光地」とに二極化しています。もっと部屋と観光地の中間にある「駅」のような場所があってもいいですし、目的地に行く途中で寄り道するような場所があって、そこで出会いが起きても楽しいでしょう。

月刊CX:部屋から目的地までワープできる効率性がバーチャルの長所でしたが、その間の“無駄”もほしいというのは、言われてみるとそうかもしれないですね。

末冨:寄り道する場所は、空間的な中間地点を作ってもいいですし、アルゴリズムで他の場所をおすすめしてそこに飛んでしまってもいい。同様に人との出会いも、マッチングさせるのか、自分で話しかけるのかなど、VRでどう表現できるか考えたいですね。

月刊CX:もしも2023年もTGSVRをやるとしたら、これまでの2年を踏まえてやってみたいことはありますか?

末冨:使い古された言葉ではありますが、これまでよりもimmersive(=没入感のある)な体験設計をしてみたいです。設定を楽しむだけでなく、認知の部分で本気で信じてもらえるような臨場感がある体験までいけると、これまでとは違うものができるでしょうね。

月刊CX:なるほど、今回も、「幕張メッセの地下」というメタ的な視点を使っているので、少しその要素はあったと思いますが、視覚効果などの技術的な演出だけでなく、世界観の設定やストーリー構造の仕掛けなどをもっと作り込むことでリアリティーや没入感を感じさせるということですね。実現したらおもしろそうです。期待しています!

(編集後記)

この2年で進化したTGSVR。しかし、まだVRやメタバースは試行錯誤の段階であり、ここからさらに発展していく将来に希望があります。おもしろそうなことが起こる可能性が高い最先端の場所でのチャレンジが、この先どう花開くのか楽しみです。

今回のインタビューは、「CX Creative Studio note」(CX Creative Studio noteに関してはコチラ)とも協力しながら行っています。電通CXCCチームだけでなく電通デジタルのCXクリエイティブチームとも連携した、より幅広い事例の収集や紹介等も行っていますので、興味がおありでしたらそちらも併せてご覧ください。

また今後こういう事例やテーマを取り上げてほしいなどのご要望がありましたら、下記のお問い合わせページから月刊CX編集部にメッセージをお送りください。ご愛読いつもありがとうございます。

この記事は参考になりましたか?

バックナンバー

著者

末冨 亮

株式会社 電通

カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター Dentsu Lab Tokyo

プランナー

大学・大学院で建築・都市計画専攻。リアル、バーチャル問わず空間デザインや体験設計が好き。入社以降はXRを中心とした大型イベント案件が多い。

月刊CX編集部

株式会社 電通

CXCC(CXクリエーティブセンター)

電通のCX専門部署「CXCC」メンバーがCXとクリエイティブについて情報発信する連載「月刊CX」の編集チーム。局内または社内の優れたCXクリエイティブの成功事例を取材することで、CXクリエイティブの本質や可能性を解き明かす。コアメンバーは、木幡容子、小池宏史、大谷奈央、奥村広乃、古杉佑太郎 、イースピン、齋藤敬介、小田健児、高草木博純、金坂基文で全員CXCC所属。